Les Mots de la Crise

TNS Sofrès en la personne de Brice Teinturier, introduisait le colloque “Les Mots de la Crise”, organisé par Mme Kosciusko-Moriset, ce 29 avril. Objectif de la Secrétaire d’État chargée de la prospective et du Développement de l’économie numérique, réfléchir autour de la perception qu’ont les Français de la crise qu’ils traversent dans une mise en perspective ancrée dans le passé, liée à l’intimité et à l’urgence du présent et ouvert sur la prospective.

Pas idiots les Français ! Lucides, donc pessimistes !

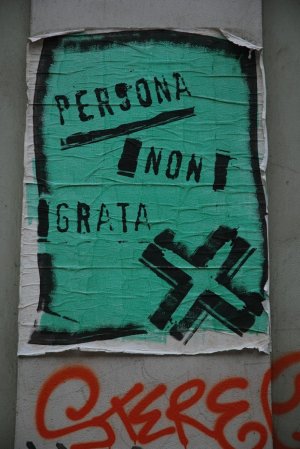

Le pessimisme est très marqué dans cette étude et ce n’est pas uniquement lié à la crise. Depuis plusieurs années déjà, note Brice Teinturier, les Français manifestent angoisse et mécontentement devant la tournure individualiste et durcie que prennent les réalités sociales et économiques. L’accroissement manifeste des inégalités, l’ostentation de certains à gagner toujours plus quand d’autres n’ont plus rien, la condescendance méprisante pour les laissés pour compte quand la main est tendue à ceux qui ont déjà, générait il y a peu encore un repli sur soi majoritaire, proche du découragement.

Il frémit aujourd’hui un air de révolte, une tendance à la mobilisation, une demande de changements profonds issus de l’assourdissant silence des dirigeants politiques et économiques aux questions qui leur sont posées encore et toujours depuis trop longtemps.

Mensonges après mépris, les Français ne croient plus dans les discours lénifiants des va-t’en-guerre de l’économie, ni aux promesses d’un libéralisme débridé qui vient de faire la preuve de son incompétence à assurer la vie de tous. Et même si Jacques Marseille, économiste libéral hémiplégique, ignore une partie des réalités actuelles pour justifier un enthousiasme et une légèreté pathétiques, cela ne convainc personne. Non, cette crise n’est pas ordinaire et si on peut la replacer dans une histoire des crises économiques, elle en déborde réellement.

C’est ce que répondent nos contemporains nationaux lorsqu’on les interroge. Tous ou presque perçoivent une charnière importante en termes de modification des modes de vie, nombreux sont ceux qui remettent en cause les valeurs profondes véhiculées par une société de surconsommation qui les épuise. Et c’est une singularité française que de penser qu’on ne peut absolument pas continuer comme avant. Plutôt intelligent et lucide, non ?

Qu’est-ce que la lucidité ? Un privilège très humain qui permet de mêler une vigilance immédiate et instinctive avec une pleine présence au monde réfléchie et complexe pour parvenir à une conscience intelligente du monde.

Eh bien, les Français ont bien compris qu’ils ont raison de craindre le moment présent et que la réaction que nous aurons collectivement face à cet instant donné, déterminera la qualité de notre avenir. Tout compte fait, n’est-ce pas ce qu’on nous explique depuis des lustres ?

Lucides, donc sans illusion ?

Pour autant, ils ne se bercent pas d’illusions et craignent, à juste titre sans doute, car les événements récents en font la preuve, que les changements nécessaires ne soient pas mis en œuvre. Qu’il s’agisse du patronat ou de l’État, l’autisme est général face à leur détresse ou leurs questions. C’est vrai ici, en France mais l’ailleurs n’est guère plus prometteur.

Quand les autres pays ont 20 à 30% de convaincus qu’un changement profond est nécessaire, les Français sont plus de 60% à le penser. Est-ce une raison pour penser qu’ils se trompent ? Certainement pas. Et si la peur sans fondement peut être un empêchement, lorsqu’elle est fondée c’est une protection fondamentale. Or les Français semblent avoir quelques raisons d’ avoir peur.

Ne sont-ils pas 49% à constater que leur situation personnelle s’est dégradée depuis un an ? Et 72%, si l’on en croit le sondage du 30 avril de CSA pour l’Humanité, 72% à soutenir les grandes manifestations du 1er Mai, même s’ils n’y vont pas ?

Comme Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Économistes, ils pensent sans doute que : “c’est une faiblesse intellectuelle que de penser que la crise n’est qu’une péripétie”. Et comme Dominique Reynié, politologue, que cette crise a deux dimensions : la première est économique et il la résume en une crise de la matière ; la seconde est une crise de civilisation en ce sens qu’elle est une crise de l’esprit.

C’est précisément ce qui ressort de l’étude de TNS-Sofrès quand 63% des interviewés considèrent que cette crise est une occasion de réformer le système actuel et de le faire progresser mais qu’elle constitue aussi une menace de régression (37%). Ils prennent cela très au sérieux pour eux-mêmes en considérant que cela représente une occasion ou une menace (50/50) en termes de changement de mode de vie. Enfin, 78% d’entre eux pensent que cela remet en cause nos valeurs et nos façons de vivre. Dont acte, le citoyen français semble bien informé et plutôt bien “cortiqué”.

Demain pire mais peut-être un peu meilleur

Le monde de demain ressort on ne peut plus paradoxal de cette étude : si 62% pensent qu’une plus grande coopération va se développer entre les puissances économiques, 66% d’entre eux estiment que cela générera davantage de conflits et de guerres pour un accroissement des inégalités entres payas riches et pauvres (68%). Il peut paraître surprenant que la coopération ne soit pas synonyme de paix dans le monde. Toutefois, là encore constatons le sens des réalités de nos contemporains qui tout comme Michel Guénaire, avocat et essayiste, constate que l’ordre multilatéral prend l’eau et que les équilibres sont en train de se reconstituer de façon multipolaire générant des situations infiniment moins stables. Par ailleurs, rien ne permet de penser que ce nouveau travail d’équilibriste pourrait se faire au profit des peuples dans un monde meilleur.

5 attitudes face à la crise

L’enseignement de l’étude est aussi et surtout qu’au delà des tendances et grandes moyennes, la réaction des Français n’est pas homogène.

Brice Teinturier et ses équipes ont ainsi fait émerger 5 grands groupes :

Les battants (29%) : majoritairement des hommes, des jeunes, des diplômés, des hauts revenus (CSP+). Ils sont plutôt épargnés par la crise mais ont de choses à perdre. Ils sont le plus souvent politiquement à droite, sont attachés à des valeurs ancrées dans la tradition : l’ordre, l’élitisme, la patrie, la religion. Il rejettent le changement et espèrent une sortie de crise à l’identique. Ils énoncent une soif de réussite matérielle, un goût pour le travail et son expression sociale, un goût très fort pour la puissance. Ils sont ancrés dans la sphère pratique avec un rejet des valeurs liées à l’épanouissement intellectuel : culture académique, réflexion. Ils agissent d’abord et réfléchissent ensuite pour les plus instruits...

Les rebâtisseurs (13%) parmi lesquels on compte une majorité de femmes et de plus de 45 ans, voit dans la crise un occasion de rebondir, de modifier le monde vers davantage de sérénité, fondé sur un meilleur équilibre entre les humains. Ouverts aux autres et à l’ailleurs, volontaires, dynamiques, la crise leur semble un obstacle dépassable, voire une étape salvatrice. Leur mode de fonctionnement repose sur une attitude de réflexion préalable à l’action.

Les repliés (23%) : jeunes, cadres, ils sont très anxieux, pessimistes pour l’avenir, ne trouvent aucun point d’appui pour envisager un avenir plus serein. Ils rejettent toute ouverture et sont dans une posture de méfiance qui alimente leur immobilisme. Il ne savent plus qui ils sont ni à quoi ils peuvent prétendre.

Les réformateurs (19%) : des femmes, des professions intermédiaires à revenus modestes. Ils s’installent dans une crise longue et souhaitent une réforme profonde du système sans y croire. Leur rejet des valeurs traditionnelles s’équilibre d’une recherche de vertus apaisantes à travers une posture humble, réfléchie et ouverte. La crise leur semble être l’occasion enfin venue de se donner un temps pour penser.

Les sinistrés (16%) ont majoritairement entre 35 et 54 ans, sont peu diplômés, ont de petits revenus et sont les plus atteints par la crise. Ils sont très pessimistes sur l’après-crise et craignent une société plus autoritaire, plus inégalitaire et intolérante. Ils aimeraient que ça change sans y croire du tout. Ils rejettent la puissance qui les écrase, valorisent la fidélité et aspirent à la sérénité.

Les Français peuvent légitimement demander aux politiques et autres chefs d’entreprise : cessez de mentir, cessez d’éluder chaque question en la présentant comme un problème de communication.

Il n’y a pas de problème de communication, il n’y a actuellement que des problèmes de fond, de choix de société, d’inquiétudes légitimes, de situations douloureuses, d’autisme politique, de violence institutionnelle. On peut d’ailleurs s’interroger sur la légitimité des gourous de la communication dans un monde trop sérieux pour eux, qu’ils contribuent à pervertir de leur absence de scrupules, leur désir de “vendre” à tout prix, n’importe quoi et n’importe comment. Dormir dans la rue, ne plus pouvoir nourrir sa famille ou payer son loyer n’est pas un problème de communication. Pas idiots, les citoyens, les électeurs cherchent de vraies réponses et pourraient les attendre de moins en moins gentiment. L’étude laisse apparaître de réels risques de révolte. Les possédants, les dirigeants savent. Ont-ils pour longtemps les moyens de mépriser ?

9 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

) ET SURTOUT : parano.

) ET SURTOUT : parano.