De la vérité des chiffres en économie

Pour paraphraser François Bayrou qui a intitulé son dernier livre « De la vérité en politique », souhaitons aussi une vision juste de la réalité économique du pays, en commençant par des chiffres exacts, compréhensibles et comparables. Par ailleurs, le fait de sélectionner certains diagnostics justes mais en occultant d'autres chiffres ne permet pas d'avoir une analyse complète, juste, circonstanciée. Citons quelques exemples où les chiffres, qui servent un diagnostic couramment communiqué par nos économistes et repris par la classe politique, sont sujets à caution :

Le coût du travail dans l’industrie

Le défaut de compétitivité des entreprises est attribué implicitement au coût du travail trop élevé du fait du poids trop important des cotisations sociales. Comme le signale un article de Marianne, l’idée du coût du travail trop élevé en France a été subtilement instillée par le patronat français et son institut COE-Rexecode, au travers de l'étude COE-Rexecode réalisée à partir de chiffres d’Eurotstats, massivement reprise dans tous les médias, écrits et audiovisuels, montrant un coût du travail un peu plus élevé en France qu'en Allemagne (+12%). Or l'Insee vient de publier, voici quelques jours, une mise en garde sur son site Web : cette étude était tout simplement fausse !

J'avais déjà signalé dans cet article que cette étude COE-Rexecode présentait des chiffres incohérents avec ceux de l'Insee, du BIT et de l'OCDE, démontrant l'inverse et en particulier dans l'industrie. L'économiste Philippe Askénazy, directeur de recherche au CNRS, avait aussi averti que les éléments servant à évaluer le " coût du travail " en France par cette étude, étaient fragiles, voire incohérents (étude publiée le 1er octobre 2012 : document de travail ( No 1208 ) du Cepremap).

Le coût du travail sur les secteurs concurrentiels notamment à l'international (surtout l'industrie) n'est pas plus élevé que dans des pays compétitifs els que l'Allemagne. D'après un rapport de l'Insee, le coût du travail dans les industries allemandes serait supérieur à celui des industries françaises. Dans les manufactures, le coût horaire (33€) est le même dans les deux pays. C'est dans le secteur automobile que l'écart se creuse : le coût du travail allemand serait supérieur de 30% au coût français ! La différence est notoire dans les services : le coût horaire en Allemagne s'élève à 26,8€, contre 32,1€ en France. Mais les services sont moins sujets à compétition internationale (restauration, aide à la personne ...).

Autre déformation : il est vrai que le coût du travail dans l’industrie a plus augmenté en France qu’en Allemagne en moyenne sur les dix dernières années, que ce soit en salaire coût complet ou en salaire net versé à l’employé. Cependant maintenant ce coût est du même niveau et même un peu supérieur en Allemagne. Mais ceux qui veulent à toute force baisser les salaires ou ne pas les augmenter présentent le chiffre (exact) de l’évolution pour en conclure que le coût du travail français est trop élevé. Ceci est un syllogisme, une démonstration de sophistes.

Dans cet article, j’avais relevé de même une erreur (ou mensonge) de Nicolas Sarkozy sur le coût du travail pour justifier sa « TVA sociale » : Nicolas Sarkozy cite comme exemple un salarié coûtant en Allemagne 4000 € par mois à l'entreprise, les charges patronales représentant 840 € sur ce montant alors qu'en France, c'est le double ! « Si le "coût du travail" chez nous est supérieur à celui de nos voisins, c'est normal que nous soyons moins compétitifs », dit-il.

Il se trouve qu'il est vrai que globalement les charges patronales sont deux fois moins élevées en Allemagne qu'en France mais qu'en revanche, les charges salariales sont deux fois plus élevées en Allemagne qu'en France, car le salarié prend plus à sa charge sa protection sociale, mais en contrepartie il a un salaire net plus élevé qu'en France. De même que les impôts sont deux fois plus élevés en Allemagne qu'en France. Les salaires bruts avant prélèvement sociaux et fiscaux sont donc plus élevés en Allemagne qu'en France (+34%). Ce sont ces salaires bruts qu'il faut considérer pour considérer le "coût du travail" pour l'entreprise, et non simplement les charges patronales comme l'a fait Nicolas Sarkozy.

Je vous invite à vérifier ces informations, notamment en consultant les chiffres de l'Insee et d'un rapport de la Sécurité sociale datant de juin 2010 extraits de ce rapport (pages 90 à 92).

Je vous invite à vérifier ces informations, notamment en consultant les chiffres de l'Insee et d'un rapport de la Sécurité sociale datant de juin 2010 extraits de ce rapport (pages 90 à 92).

Le pouvoir d’achat

On parle toujours du pouvoir d’achat en termes d’évolution moyenne, rapportant le revenu disponible des ménages à l’évolution de l’indice officiel des prix de l’Insee, puis l’on compare cette évolution aux autres pays. En revanche on ne publie pas une comparaison du pouvoir d’achat en valeur absolue, le niveau de vie relatif entre les pays, ce qui est bien dommage. Ainsi on verrait qu’à revenu égal, un Allemand vit mieux qu’un Français grâce au coût du logement qui est pour lui 2 à 3 fois moins élevé. Alors que ce coût représente 25% du budget des ménages français sur des revenus moyens et même 40% chez les ménages à bas salaires, il ne représente que 10 à 15% pour les Allemands aux mêmes revenus, et cela change tout, ces derniers ayant un avantage de l’ordre de +15% sur les Français en pouvoir d’achat.

De plus, l’évolution du pouvoir d’achat en France s’appuie sur l’indice de prix de l’INSEE, qui mesure l’inflation. Cet indice est calculé en composant un panier « moyen » de produits ou services représentatif du budget de l’ensemble des Français, sur lesquels sera relevée l’augmentation des prix observés selon un panel.

PANIER INSEE POUR 2009

Cet indice de prix (IPC) est lui-même sujet à caution :

- La liste des produits et services qui remplissent le panier n’est pas publique (voir cet article Comment l'Insee compose-t-il son « panier de la ménagère » ?

- Voir les nombreuses questions avec les réponses de l’Insee : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=29&page=info_ipc.htm

- La part des loyers dans l'IPC est de 7 %. Cela représente la part de ces dépenses dans l'ensemble de la consommation des ménages en 2009. Il s'agit d'un taux moyen, calculé pour l'ensemble des ménages, qu'ils soient locataires ou propriétaires. De fait, les loyers pèsent beaucoup plus lourdement dans le budget des ménages locataires.

- Le coût du logement (loyer) avec charges d’eau et chauffage est pris pour 14%. On voit bien que ce n’est pas représentatif de la moyenne des ménages français, dont ce coût est de l’ordre de 25% et encore moins des plus défavorisés (plutôt 40%).

- L'inflation perçue est très supérieure à celle mesurée par l'indice des prix à la consommation. Pour autant, les opinions sur les prix ne sont pas sans lien avec leurs évolutions réelles. L'écart tiendrait surtout au mode de pondération des évolutions de prix élémentaires (voir cet article).

- le changement dans la répartition des achats des consommateurs peut biaiser l’IPC ou son interprétation. Lorsque le prix d'un bien augmente une année plus vite que les prix des autres biens et que sa part dans la consommation diminue (par substitution du bien en question par d'autres biens), il y a une difficulté à faire le lien avec l'année précédente : si on considère seulement les ventes de la dernière année, on ne prend pas en compte que la hausse du prix relatif a pu conduire à un report de la consommation. Ainsi, pour les biens électroniques (téléphonie mobile, ordinateurs, abonnement internet …), les prix ont très fortement baissé et leur volume de consommation a fortement augmenté, se traduisant par un nouveau poste budgétaire des familles, pesant même fortement pour des ménages modestes. Cet effet (forte baisse de prix appliquée à un volume plus élevé aujourd’hui) pèse très fortement à la baisse dans l’IPC, compensant ainsi de fortes hausses de prix dans l’alimentation, les loyers, les charges … et laissant croire au final que l’inflation est faible et que le pouvoir d’achat s’est maintenu.

Les dépenses publiques

Beaucoup de pays de l'OCDE ont réduit leurs dépenses publiques depuis quinze ans. Elles sont ainsi passées de 50,4 % du PIB en 1990 dans la zone euro à 46,1 % en 2008. L'Allemagne est passée de 49,3 % en 1996 à 44,3 % en 2008. La Suède de 72,4 % en 1993 à 53,8 % en 2008. La France de 54,8 % en 1993 à 52,6 % en 2007et à56% du PIB en 2012 contre 41% pour la moyenne OCDE. Mais ces chiffres sont-ils vraiment comparables ?

Les dépenses publiques comprennent les prestations sociales, notamment les dépenses de santé et de retraites, qui constituent le plus gros poste et qui expliquent aussi la récente hausse des dépenses publiques. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, qui font plus appel à des assurances complémentaires privées, payées par les ménages sur leurs revenus nets, ce poste est forcément moins élevé, sans pour autant que les prestations soient moindres. Donc attention à l'effet d'optique sur la comparaison de cette donnée entre les pays.

La dette publique

Les pays qui ont un système de retraite par capitalisation (Etats-Unis, Grande Bretagne), la retraite des fonctionnaires est financée par un fonds d'Etat qui sert à payer les retraités de la fonction publique : l'Etat doit avoir investi dans ce fonds et son capital pèse dans la dette publique. Ce qui revient au même d'ailleurs que si on devait provisionner les retraites futures à payer qui sont dues par avance par l'Etat, ce que signalait le rapport Pébereau en 2005. Or l’Etat français n’a rien provisionné pour les retraites de ses fonctionnaires, il prélève leur dépense simplement sur le budget et les finance donc par … du déficit qui lui-même incrémente la dette. Si l’Etat faisait comme les Etats-Unis, constituait un fonds pour payer ces retraites, ou bien s’il provisionnait la valeur actuelle de son engagement futur, comme le préconisait Pébereau et comme sont à présent obligées de le faire les entreprises comme la SNCF, EDF, notre dette publique française serait augmentée de 1000 milliards d’euros, qui passerait donc à 144.5% du PIB si on voulait la comparer à la dette publique des USA !)

Les inégalités de revenus

Les inégalités de revenus paraissent stables en France selon l'indice de Gini (nombre variant de 0 à 1, où 0 signifie l'égalité parfaite (tout le monde a le même revenu) et 1 signifie l'inégalité totale (une personne a tout le revenu, les autres n'ont rien), comme le note le dernier rapport OCDE 2013 sur la France, sur lequel j’ai publié un article. De même, l’INSEE affirmait dans son rapport de décembre 2010 que les inégalités n’augmentent pas en France. Les inégalités se réduisaient même avec une hausse du pouvoir d’achat annuel des ouvriers de 0.5%, contre 0.2% pour les autres catégories. Mais les calculs de l’INSEE s’arrêtent au seuil des 10 % les plus riches. Or, c’est dans cette tranche que les hausses de revenus ont été les plus importantes. Ainsi en France, les inégalités n’ont pas augmenté pour 90% de la population mais lorsqu’on va plus loin, pour les 10% des ménages les plus riches, elles ont littéralement explosé.

Selon une étude de Camille Landais, entre 1998 et 2006, le revenu moyen des 10 % les plus riches aurait augmenté de 8,7 %, celui des 1 % les plus riches de 19 %, celui des 0,1 % les plus riches de 32 % et celui des 0,01 % les plus riches de 42 %. Ainsi, plus l'on monte dans la hiérarchie des revenus, plus les revenus se sont accrus. La France semble, avec retard et de manière moins marquée, prendre la même trajectoire que les États-Unis. Cette hausse des inégalités serait à la fois due à une hausse des inégalités de salaire, mais aussi à un accroissement très fort des inégalités de revenus du patrimoine, tirés par les dividendes et les plus values, notamment immobilières.

Plus on affine les tranches supérieures en dessous du décile (10%), c'est-à-dire en regardant la tranche du quintile (5%), du centile (1%), et même 0,1%, plus les inégalités explosent. Il suffit donc de choisir la tranche sui sert aux analyses pour prouver que les inégalités augmentent ou non … CQFD.

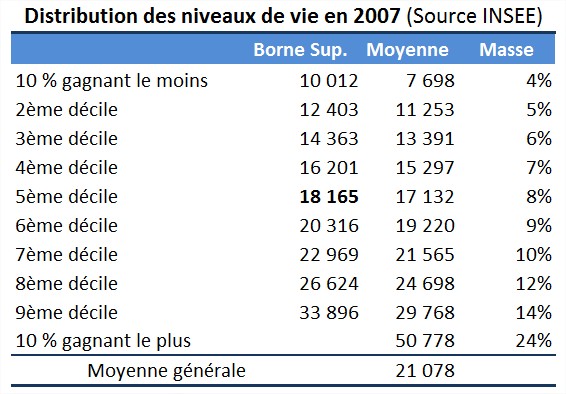

Lecture : 10 % des français ont un niveau de vie de moins de 10 012 € par an, avec une moyenne de 7 698 €. Ils représentent 4 % du total des niveaux de vie

Pour rappel le niveau de vie est égal au revenu disponible (revenu net après impôts et prestations sociales) du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (uc). Les unités de consommation sont généralement calculées selon l’échelle d’équivalence qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans.

Par ailleurs, une stabilité des revenus et des inégalités de revenus peut masquer une diminution du pouvoir d’achat. Les dépenses contraintes (eau, gaz, électricité, transport et carburant) on augmenté bien plus que l'inflation, de même pour l'alimentation de base, la viande, les fruits et légumes, les céréales. Si on regarde le pouvoir d'achat comparé aux autres pays, le facteur coût du logement pèse fortement. A revenu égal, un Allemand payant 2 à 3 fois moins cher son loyer (ou le remboursement d'un emprunt pour achat immobilier), il a un pouvoir d'achat de fait 15% plus élevé, un meilleur niveau de vie.

Article également publié sur blog Mediapart

34 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON