La géothermie, championne des énergies douces

Spontanément associée, dans l’imaginaire collectif, aux sources thermales d’Asie ou du Nord de l’Europe, la géothermie couvre pourtant un large spectre d’applications, depuis la production industrielle d’énergie électrique (grâce à la pression des sources d’eau chaude des profondeurs), jusqu’à la récupération, pour le chauffage des résidences individuelles, de l’énergie accumulée dans son jardin (au moyen de véritables « pompes à chaleur »). Dans les pays développés, les techniques se développent, et certaines bénéficient d’importants encouragements fiscaux.

Un article de la revue scientifique Nature contait récemment les aventures d’équipes de scientifiques enthousiastes qui "sillonnent le fond des mers du globe en quête de nouvelles sources hydrothermales". La journaliste, Christina Reed, décrivait ainsi ces "craquelures du plancher océanique, d’où s’échappe de l’eau à plus de 300°", ces "fumeurs noirs des Galápagos (qui) offrent un spectacle de toute beauté". Le long article, paru en avril 2006, concluait cependant, d’une formule assez significative, sur les difficultés qui attendent notre espèce lorsqu’elle tente de dompter les entrailles de la Terre : "Mais les sources peu profondes ne sont pas toutes le genre d’endroit que l’on aimerait visiter en touriste. (Certaines) crachent un cocktail toxique d’arsenic et d’eau de mer (et) rejettent jusqu’à 1,5 kilo d’arsenic par jour dans les récifs coralliens environnants"...

Le secret du bonheur géothermique : voyager au centre de la Terre et cultiver son jardin.

Bien que le principe de la géothermie puisse se résumer "à extraire l’énergie contenue dans le sol pour l’utiliser sous forme de chauffage ou pour la transformer en électricité" (Wikipédia, la géothermie), il semble évident que les techniques utilisées n’impliquent pas du tout le même engagement de moyens, ni les mêmes manifestations secondaires, selon qu’il s’agit de convertir en énergie une eau très chaude (géothermie de haute énergie) ou de mettre en oeuvre des techniques faisant appel à des nappes d’eaux moins profondes et moins chaudes (géothermie de basse énergie). Ces techniques sont encore plus spéciales lorsqu’il s’agit de "pomper" la faible chaleur renfermée dans la terre ou l’eau, à des profondeurs de quelques mètres (géothermie de très basse énergie).

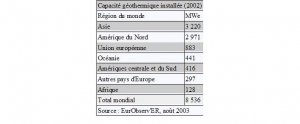

Au chapitre des stratégies mises en place depuis des dizaines d’années par certains pays particulièrement en pointe dans le domaine des énergies renouvelables, soulignons également les profondes disparités existant entre les grandes zones de

Combiner les techniques, concentrer la recherche, financer les installations...

Un article du Guardian de février 2006 signalait cependant l’exemple du volontarisme suédois en la matière, ce pays se donnant, il est vrai, "quinze ans pour rouler au vert" et "en finir avec le pétrole". Probablement dotés de caractéristiques géothermiques favorables, mais surtout empreints d’une culture ancienne concernant les énergies de substitution qui leur "ont déjà (permis de) réduire leur utilisation du pétrole de 45 % en trente ans", les Suédois misent en réalité davantage sur une combinaison optimale des techniques faisant appel à la géothermie de haute énergie avec les techniques appliquées à la géothermie de très basse énergie. De telles associations ont déjà permis que presque toutes les maisons soient "chauffées à l’eau chaude ou à la vapeur, grâce à l’énergie géothermique et à la récupération de la chaleur produite en milieu industriel"... Rien d’étonnant à ce que "26% de l’énergie consommée en 2003 par la Suède provienne de sources renouvelables, un pourcentage largement supérieur à la moyenne européenne, de 6 %".

Or le pari de la géothermie comme moyen de substitution aux énergies traditionnelles n’est pas un sujet ignoré dans la majeure partie des pays développés. Ainsi, du côté des pouvoirs publics, la France tente enfin un rapprochement des ministères concernés par la stratégie énergétique du pays (et qui agissaient jusqu’à présent en ordre dispersé). Un article des Echos du 19 décembre dernier, intitulé "La stratégie énergétique française mûrit", nous apprend en effet l’existence d’une tentative d’un "nouveau Yalta" entre les ministères de la Recherche et de l’Industrie. Tentative bien accueillie du côté des chercheurs : "« C’est la première fois que je vois une note écrite qui cherche à donner une perspective à la R&D. Une vision nationale est en train d’émerger », se félicite Jean-Bernard Saulnier, chargé de mission sur l’énergie au CNRS. Peut-être est-ce là le signe d’une prise de conscience de l’urgence à copier les modèles les plus performants de recherche publique (tel le Department of Energy (DoE) des Etats-Unis d’Amérique, bénéficiant de la concentration de tous les moyens publics consacrés à l’énergie). "L’Ademe prépare enfin un programme quadriennal sur la géothermie qu’elle compte placer à l’ANR (Agence nationale de recherche)", conclut l’article.

La question semble d’ailleurs ne pas préoccuper que l’exécutif (les ministères). Ainsi, en plein mois de juillet 2006, nos respectables sénateurs fournirent aux collectivités locales quelques clés et recommandations dignes d’intérêt en appelant "de leurs voeux le développement du mécanisme du tiers investissement par lequel un organisme spécialisé finance l’investissement nécessaire et se rémunère sur les économies d’énergie réalisées" (Les Echos du 6 juillet 2006). Un tel système, "développé dans certains pays comme la Belgique, l’Allemagne ou l’Espagne, semble intéresser la Caisse des dépôts et consignations". La géothermie, perçue comme l’une de ces énergies les plus performantes, ainsi soutenue par la part la plus "sage" de notre représentation nationale, rejointe dans cet élan par le Grand Financeur de la République qu’est la CDC... Que demander de plus ?

La pompe à chaleur, chronique d’un succès annoncé.

Alors que de nombreuses interrogations persistent quant au rendement des installations géothermiques destinées à créer industriellement de l’électricité (voir l’article des Enjeux du 1er février 2006 : "Energie : regain d’intérêt pour la géothermie"), notamment au vu du modeste "0,4% de la production mondiale totale d’électricité avec des centrales concentrées dans des régions comme

Bien entendu, des tests sont encore à l’épreuve en Allemagne et en Autriche pour l’exploitation de nappes aquifères, et la France continue bien de rechercher une issue en matière de géothermie profonde (programme expérimental de Soultz-sous-Forêt, en Alsace). Une technologie semble aussi se développer en Islande et en Nouvelle-Zélande, qui souhaitent valoriser leurs ressources naturelles en eaux chaudes, mais, comparées aux perspectives offertes par les technologies des pompes à chaleur, ces tentatives semblent, aujourd’hui en tout cas, considérablement moins prometteuses.

Le signal d’un tel succès, une fois encore, semble bien devoir être donné à la Corbeille qui, à plusieurs reprises depuis quelques mois, s’est empressée de saluer les performances (autant que les perspectives de bénéfices) des intervenants majeurs du marché : "Vent de folie sur le marché pour l’action EDF Energies nouvelles", titraient Les Echos en novembre dernier lors de l’introduction en Bourse de l’action (+17,79% dans la journée). "Du jamais vu depuis l’éclatement de

De l’intérêt bien compris du recours immédiat à la pompe à chaleur...

En conclusion, bien loin de cet enfer de vapeur noire émergeant du plancher océanique, de ces "fumeurs noirs des Galápagos (qui) rejettent (des nuées) d’arsenic dans les récifs coralliens environnants", l’axe de développement le plus en vue de la filière géothermique, celui des technologies de très basse énergie utilisées par les pompes à chaleur, semble au contraire représenter l’une des solutions les plus "douces" du panel des énergies renouvelables. Présentant, de surcroît, la particularité de devoir être associées à une source d’énergie électrique dont de nombreux pays (France en tête) regorgent, en raison des politiques passées de développement du nucléaire, les installations de pompes à chaleur continueront à faire l’objet de l’intérêt de gouvernants et de fabricants aux intérêts parfois croisés.

... aux perspectives d’une association parfaite entre géothermie et énergie solaire.

Pour un avenir peut-être plus lointain, la géothermie nous permet même d’envisager son "croisement" avec d’autres technologies propres comme celles de l’énergie solaire : une expérience allemande d’une installation "géosolaire", soutenue par

Article à paraître sur www.climamaison.com

23 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

.Vive les énergie douces et renouvelables ! attention cependant de ne pas forer n’importe comment ,sinon c’est la cata comme en indonésie où ils ont les bains de boue maintenant .

Je suis triste que Nicolas Hulot ne se présente pas car je n’ai aucune confiance dans les autres baltringues pour défendre cet idéal

.Vive les énergie douces et renouvelables ! attention cependant de ne pas forer n’importe comment ,sinon c’est la cata comme en indonésie où ils ont les bains de boue maintenant .

Je suis triste que Nicolas Hulot ne se présente pas car je n’ai aucune confiance dans les autres baltringues pour défendre cet idéal  un jour , ils seront tous au pied du mur !

un jour , ils seront tous au pied du mur !