Trop de tourisme tue le tourisme

J’éprouve toujours de la nostalgie à la vue des derniers jardins qui ont jusqu’ici échappé au phénomène d’urbanisation du littoral Hammamétois. Ils constituent les rares fenêtres vertes ouvrant sur le golfe de Hammamet et manifestent une sorte de présence anachronique d’un passé révolu, à quelques centaines de mètres seulement des plages bondées et du « mur de béton », symboles de l’incroyable touristification de la ville. Ou encore en retrouvant quelques-unes de ces villas de maître, elles-aussi miraculeusement rescapées, jadis baignant dans la verdure, aujourd’hui noyées au milieu des immeubles et infrastructures modernes qui courent le long du littoral pratiquement sans discontinuer de Nabeul à Hammamet.

Et pourtant, à la réflexion, les villégiateurs fortunés comme Jean Henson ou Georges Sébastian qui ont aménagé ces jardins ou bâti ces villas représentaient déjà l’avant-garde de nos touristes d’aujourd’hui. Ils contribuèrent de cette manière à la renommée, puis à la future image touristique internationale de Hammamet. Globalement, l’environnement naturel n’eut guère à souffrir de la présence et du séjour de ces touristes de la première heure fort soucieux de la qualité du cadre et des sites d’accueil. On peut même affirmer que les choix fonciers et architecturaux datant de cette « belle époque » ont plutôt contribué à valoriser l’environnement.

Mais passé le temps de la villégiature, l’ « explosion » du tourisme de masse à Hammamet au cours de la seconde moitié du XXème siècle a fonctionné comme une sorte de rouleau compresseur, tant par les flux et le nombre de touristes que par les impacts environnementaux engendrés. Hammamet comptait, en 1970, 18 unités hôtelières. Elle en compte aujourd’hui 128 en exploitation pour une capacité de 52 000 lits. A l’exception de quelques hôtels situés en deuxième zone, toutes les autres implantations s’alignent le long du littoral formant un cordon urbain d’unités hôtelières situés en front de mer. Très vite, et de proche en proche, cette marée de constructions a fini par transformer la quasi-totalité du littoral en une énorme dalle de béton.

De même, la multiplication des résidences secondaires individuelles a aussi contribué à « consommer le foncier » et occulter le paysage. Cela s’est vérifié et se vérifie encore autour de la station touristique de Yasmine Hammamet où le phénomène de « mitage » se poursuit à un rythme endiablé et de façon totalement incontrôlée. Le résultat est une véritable anarchie spatiale qui a entraîné la quasi-disparition de la flore endémique, remplacée ici et là par du gazon ou des palmiers transplantés de Tozeur ou Nefta, propices à la naissance artificielle d’un nouveau site décor. En plusieurs endroits, à la périphérie de la ville, faune et flore, qui contribuaient à l’équilibre général de l’environnement, ont quasiment disparu, cédant la place à des espaces stériles parfois réaménagés en terrains de golf, lesquels nécessitent une consommation d’eau en complète contradiction avec nos réserves hydriques en voie de régression.

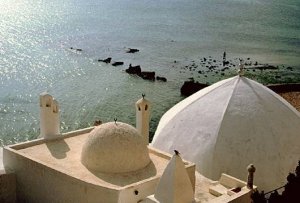

Et il suffit d’une petite balade au centre d’Hammamet pour se rendre compte de l’incohérence des aménagements entrepris : des parkings ont été aménagés au pied du fort et des remparts ; la médina ( bledd), le cœur historique de la ville des jasmins, est quant à lui en voie de « bazarisation » ; les lampadaires de la place 7 novembre, les enseignes lumineuses et autres panneaux publicitaires -véritable hymne à la laideur- finissent par produire chez le visiteur une impression de désordre inesthétique. Pourtant ces lieux chargés d’histoire recèlent une force culturelle qui pourraient constituer un des leviers fondamentaux du développement local à Hammamet. Mais pour cela, il nous faut passer d’une culture de consommation à une consommation culturelle.

Ce ne sont là que quelques exemples de l’impact environnemental de la « déferlante » hôtelière à Hammamet. Notre propos ici n’est pas d’en rajouter ni de les minimiser, mais plutôt de pousser les responsables, institutionnels et professionnels, à prendre davantage conscience de l’interaction du tourisme et de l’environnement. Car il devient à mon sens urgent de se poser les bonnes questions en la matière : toujours plus de touristes, est-ce encore possible ? les « murs de béton », jusqu’où ? quelles conséquences pour l’environnement ?

Il s’agit de questions clés pour l’avenir des pratiques touristiques dans notre pays, et elles dépendent d’abord du bilan, positif ou négatif, que l’on peut aujourd’hui dresser de leur impact, notamment au niveau des grands équilibres écologiques. Aucune réponse valable n’est possible sans la prise de conscience, par tous les acteurs du tourisme – et pas seulement par eux -, que pratiques touristiques et enjeux environnementaux sont intimement liés.

En effet, la croissance touristique n’est jamais quelque chose de neutre ni d’innocent, et il nous plait à ce titre de rappeler les propos, ô combien actuels, du sociologue anglo-saxon Maurice Fox : " Le tourisme est comme le feu. Il peut faire bouillir votre marmite ou incendier votre maison ".

Salem SAHLI

Hammamet (Tunisie)

8 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON