Le chant des sardinières

Les Noirs chantaient dans les champs de coton, les sardinières chantaient dans les usines. Quand elles ne se révoltaient pas ! Deux femmes, une mère et sa fille, issues d’une famille de sardinières ont ressuscité les chants de ces femmes au travers d’un disque et de spectacles.

Les marins-pêcheurs bretons en colère, on connaît. Les chants de marins aussi. Mais on connaît moins les chants des sardinières. Marie-Aline Lagadic et sa fille Klervi Rivière les font désormais connaître du grand public. Vingt années de passion les ont menées à sortir un disque en 2006 qui a été remarqué par l’Académie Charles Cros. Elles se produisent aussi sur scène. A Brest à la mi-juillet, pour les fêtes maritimes. Puis à Douarnenez, et enfin à Quimper le 21 juillet.

Contact lechantdessardiniè[email protected]

Extraits musicaux de l’album sur ce site commercial (les chants sont évidemment en breton, langue parlée à l’époque en Basse-Bretagne).

Les sardinières ont une histoire. Le point fort est cette grève violente de 1924.

Coiffe obligatoire !

C’est en 1806 que Nicolas Appert invente la conservation d’aliments dans une boîte en fer blanc hermétique. De 1850 jusqu’au milieu du XXe siècle, le métier de conservateur connaîtra son essor. Un dur métier qui s’exerce dans les usines de Lorient, du Guilvinec, de Quimper et de Douarnenez (les Douarnenistes en ont gardé le surnom de "Penn sardines").

Tenue correcte exigée pour être embauchée comme sardinière. Entendez par-là : coiffe obligatoire ! Le but n’était pas d’encourager les tenues folkloriques locales, mais de répondre à des impératifs d’hygiène : la coiffe permettant de tenir les cheveux ramassés. A côté de sardinières travaillent d’autres femmes, souvent issues de la campagne, et auxquelles on ne confiait que les tâches subalternes comme le séchage et le charroyage (les charroyeuses étaient des sortes de manœuvres qui apportaient le poisson frais).

La grève de 1924

Elle commencera à l’usine de Douarnenez le 20 novembre 1924. Les ouvrières sont lassées de n’obtenir aucune augmentation de salaire de la part de leur patron. En l’espace de quelques jours, l’ensemble des usines de conserverie débrayent et se joignent au mouvement soutenu par le nouveau maire communiste fraîchement élu, Daniel Le Flanchec. Mais les patrons ne reculent devant rien, allant jusqu’à recourir aux services d’un briseur de grève professionnel, nommé Léon Raynier. Malgré cela, le mouvement durera 42 jours. Le 1er janvier 1925 à 18 heures, un attentat par armes à feu est perpétré sur la personne du maire (communiste) et de son neveu. Il s’ensuit une nuit de colère face à cet acte odieux. Le scandale mettra un terme définitif à la grève le 6 janvier 1925 et un accord conclu avec les conserveurs et donnant satisfaction en grande partie aux grévistes douarnenistes.

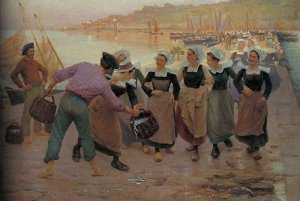

Illustration de l’article :

Tableau d’Alfred Guillou, Les Sardinières de Concarneau, musée des Beaux-Arts de Quimper :

"Une demi-douzaine de belles filles qui s’avancent bras-dessus, bras-dessous, riant à pleines lèvres, chantant à pleine voix, prodiguant autour d’elles les œillades sournoises et se laissant lutiner par quelques gars audacieux. C’est la sortie de l’usine ; ce sont les ’sardinières de Concarneau’ prenant ensemble le bon air de la mer avant de regagner leur logis..." (in Le Finistère, 7-9 avril 1896). Une image folklorique et profondément décalée de la vie maritime concarnoise, dont l’angélisme et le caractère idyllique renforcé encore par une lumière méridionale quelque peu anachronique, est bien éloignée des dures réalités d’une pêche alors en crise.

38 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON