La désinformation, un leurre des médias traditionnels

Au cours des très intéressantes « Premières rencontres du 5e pouvoir » le samedi 24 mars à Saint-Denis, il a été souligné forcément à plusieurs reprises qu’un site d’information comme AGORAVOX devait son succès en partie au discrédit des médias traditionnels. Il est surprenant, cependant, que cette défiance paraisse épargner leur « théorie promotionnelle de l’information », truffée de leurres, qu’ils ne cessent de répandre et que l’école a adoptée les yeux fermés.

On a ainsi entendu revenir souvent, dans les échanges de samedi, le terme de « désinformation » qui était opposé bien sûr à son contraire, celui d’ « information », sans que nul ne songeât à contester la validité de ce couple antagoniste ni à y voir un condensé de cette théorie promotionnelle des médias traditionnels qui leur a valu pour partie ce discrédit.

Un terme venu des services secrets

Selon V. Volkoff, dans « Désinformations par l’image » (Editions du Rocher, 2001), le mot « désinformation » provient d’un mot russe « desinformatsiya » forgé par les soviétiques après la Seconde Guerre mondiale et devenu vers 1972, chez les Anglo-Saxons, « disinformation ». Dans ce contexte particulier de l’espionnage et du renseignement, le mot « information » a un sens très différent de celui qu’emploient couramment les médias traditionnels.

- Il ne s’agit pas de « l’information donnée », c’est-à-dire celle qui est livrée volontairement à longueur de journaux et d’antenne ou encore par l’interlocuteur que l’on a devant soi. Chacun sait - ou oublie - que, sans être fausse obligatoirement, cette variété d’information n’est jamais fiable, tout simplement parce qu’elle passe au crible des intérêts de son auteur, et que nul être sain ne livre volontairement une information susceptible de lui nuire.

- Dans ce contexte particulier de l’espionnage et du renseignement, l’information doit donc être entendue exclusivement comme « l’information extorquée » qui est obtenue à l’insu ou contre le gré des émetteurs ; et, dans ce cas de figure, le degré de fiabilité de cette variété d’information est proportionnel aux méthodes rigoureuses employées pour l’obtenir. « L’information extorquée » est un accès par effraction au secret jalousement gardé par l’émetteur qui, selon le contenu découvert, devient vulnérable. Elle fait donc l’objet d’une traque de tous les instants entre tous les acteurs du monde politique et économique qui financent des services spécialisés dans la recherche du renseignement, tant pour leur défense que pour leur accroissement de puissance par affaiblissement de leurs concurrents ou ennemis.

Un exemple de désinformation réussie

Et on comprend que son contraire ait été nommé « désinformation » pour désigner une information erronée, diffusée afin d’égarer l’adversaire sur une fausse piste.

- Ainsi, en avril 1943, les services alliés ont-ils trompé l’ennemi nazi sur le lieu de débarquement choisi en montant « l’opération Mincemeat » (Ewen Montagu, « L’homme qui n’existait pas », Ditis, 1969). Vu d’Afrique du Nord où les Alliés avaient pris pied, la Sicile apparaissait tellement comme le site idéal le plus accessible avec ses plages de sable. Un cadavre de major britannique échoué sur une plage de Huelva dans le sud de l’Espagne, avec, attachée à son poignet, une serviette de documents secrets scellés, a pourtant persuadé l’ennemi nazi que les Alliés projetaient de débarquer en Grèce et en Sardaigne - sites très difficiles d’accès - tout en révélant qu’ils feraient croire à un débarquement en Sicile qu’ils rejetaient comme trop évident ; il s’agissait de discréditer habilement par avance des informations ultérieures de leurs propres agents qui finiraient tôt ou tard par découvrir que l’objectif effectivement visé était bien la Sicile.

- L’erreur des nazis est d’avoir pris pour argent comptant cette aubaine tombée du ciel : car le cadavre en question - a-t-on appris en 1996 - n’était jamais qu’un SDF gallois déguisé en major britannique - avec tickets de métro, de théâtre et photo de fiancée en maillot de bain dans les poches -, mort d’ingestion de mort aux rats ; on l’avait acheminé par sous-marin près des côtes espagnoles pour rendre crédible une fuite organisée miraculeuse par la vertu du hasard d’un accident d’avion. « L’information donnée » par les Alliés (un accident d’avion abîmé en pleine mer) a été un peu vite convertie en « information extorquée » par l’ennemi nazi au terme d’un raisonnement sans doute logique mais fondé sur une hypothèse autovalidante, c’est-à-dire non démontrée : le cadavre d’un officier retrouvé sur une plage avec ses documents est la conséquence d’un accident en haute mer. Quatre-vingt dix-neuf fois sur cent, il est vrai, cette observation se vérifie, sauf quand un stratège use de ce fond commun d’idées convenues qui gouvernent paresseusement la vie quotidienne de chacun pour induire en erreur un adversaire.

Un usage promotionnel par les médias

Les médias traditionnels ont tout de suite vu le parti qu’ils pouvaient tirer, pour leur promotion, de la mise hors-contexte de ce couple de mots antagonistes.

- En qualifiant de « désinformation », une information erronée, le seul mot d’ « information » doit, en effet, obligatoirement être entendu, par pure symétrie inversée, comme « un fait avéré ». En somme ce couple de mots est devenu synonyme d’un autre couple de rêve : le mensonge et la vérité. Quand on se nomme « journal d’information », on rivalise ainsi avec la Bible, l’Évangile ou le Coran.

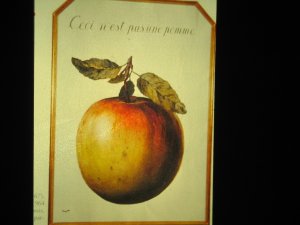

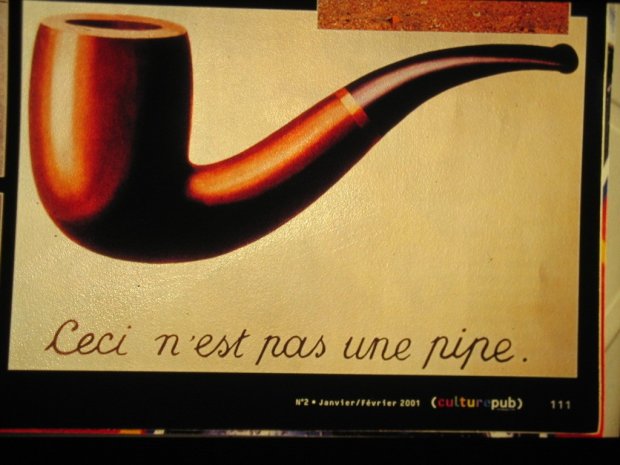

- Malheureusement, cet usage hors-contexte est irrecevable car, comme l’a rappelé, samedi, une universitaire de Nantes à propos du vote électronique qu’elle dénonçait, on n’accède jamais à la réalité, mais seulement à « une représentation de la réalité ». Ainsi, une information n’est-elle pas "un fait" mais "la représentation d’un fait". Il ne faut pas confondre la carte que l’on a sous les yeux et le terrain qu’elle représente, dit encore Paul Watzlawick. Avant lui, Magritte avait illustré magistralement cette leçon par deux toiles : celle d’une pomme et celle d’une pipe avec cet avertissement paradoxal : « Ceci n’est pas une pipe », « Ceci n’est pas une pomme ». Eh oui, ce n’est que la représentation d’une pipe et d’une pomme !

Le contexte des médias de masse conduit donc à préférer au mot « désinformation » le terme de « désorientation ». Il serait dangereux pour les nouveaux médias de faire l’impasse sur une réévaluation des notions erronées qu’à force de répétitions, les médias traditionnels, et l’école avec eux, ont inculquées dans les esprits et rendues quasiment « naturelles ». Ce serait prendre le risque de retomber dans les ornières où ils se sont embourbés et continuer à participer inconsciemment cette fois à une bien réelle désinformation pour assurer leur promotion.

N.B. L’ensemble des autres compte-rendu de cette journée sont disponibles à partir de cet article de Carlo Revelli.

Documents joints à cet article

14 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON