Comment juger de la valeur d’une politique ? (2)

Dans un article précédent nous étions arrivés à cette conclusion - laquelle nous prendrons désormais comme notre hypothèse de travail - qu'avec l'élaboration progressive de notre propre méthodologie d'évaluation nous parviendrons à dessiner et mettre en oeuvre, une politique valable et responsable.

C'est dire que nous envisageons froidement et sans crainte que toute politique publique puisse être étudiée et évaluée en vertu d'une valeur directrice : la raison. Voilà qui rend ce sujet utile et nécessaire ; la dimension logique et universelle d'une approche quasi objective et impartiale.

A ce stade il sera intéressant de proposer une nouvelle grille d'analyse qui prenne en compte les différents aspects d'une politique. Ceci tant sur le plan de sa motivation morale et sa construction théorique, sur le plan du consensus public qu'elle exige, sur le plan de son pilotage administratif ou sur le plan juridique et légal. Ensuite déterminer dans chaque domaine quels objectifs doivent être atteints et quels critères doivent être validés au cours du processus d'évaluation.

La cause unique que nous poursuivons et défendons : apporter aide et assistance à ceux qui subissent et souffrent de politiques injustes, inefficaces, ruineuses et honteuses. Aujourd'hui et chaque jour c'est à ceux qui implorent notre intervention humaniste et bienfaisante que nous devons penser et apporter une réponse claire à des problèmes sérieux.

Cela justifie notre intervention dans le débat.

On devine que le sujet sera complexe. Mais pour éviter toute complexité superflue, toute répétition inutile et tout verbiage, n'est t'il pas utile d'ouvrir la réflexion par quelques références ? Références que nous qualifierons « d'historiques » pour faire simple et dont il s'agira de tirer quelques notions directrices. Ensuite, après avoir tentés de redéfinir ces notions directrices et d'autres plus « techniques » telle celle « d'évaluation » ou de « valeur », nous explorerons la piste d'une procédure d'évaluation globale applicable à n'importe quel projet politique, économique ou social afin d'en mesurer la pertinence, l'utilité et la valeur.

Références historiques

Les textes qui constituent notre héritage culturel sont nombreux. La sélection qui est faite ici est arbitraire certes, lacunaire et hors de contexte littéraire et historique, il faut le reconnaître. Mais justement cette diversité, ce dépouillement et la langue ancienne qu'ils nous parlent pourrait mettre en évidence la convergence qui semble s'imposer à travers les époques et les cultures. A toutes ces époques l'expérience et la réflexion se conjuguent ; soit pour désigner les maux qui frappent de l'intérieur nos sociétés en conséquence de choix politiques néfastes, soit pour reconnaître les bienfaits de nobles institutions. Or c'est de cela qu'il s'agit ; identifier les facteurs et les causes qui produisent les mêmes effets afin de favoriser ce qui sera utile et écarter ce qui nous éloigne du but.

Je ne peux m'empêcher ici de faire une allusion au mythe du bon sauvage, à la sociologie de peuples que nous jugeons misérables ou attardés pourtant à l'origine intacte de l'aventure humaine. La douceur des moeurs des Bushmans par exemple, où autour du feu de camp personne n'élève la voix plus haut ni ne menace, chacun participant pleinement à l'harmonie du groupe social, nous interroge en miroir sur la violence et la vulgarité de notre civilisation. Nous est-il possible de retrouver la beauté de cette vie naturelle ou bien notre destin est-il ailleurs ? Au fond d'une impasse ou à un carrefour de l'histoire ?

Une référence historique qu'il serait intéressant d'évoquer se trouve dans l'histoire du peuple hébreu. Aux alentours de l'an -900 la nation est confronté au despotisme autocratique. Organisée auparavant sous un régime démocratique souple dans lequel l'assemblée du peuple désignait ses magistrats et délibérait librement sur les décisions communes, la communauté subit l'influence d'une culture orientale où le basileus exerce une autorité sans limite. Exit donc les juges élus et indépendants, les vieilles lois sacrées et les sages coutumes ; voilà un nouveau système ou l'on identifie le domaine public à l'héritage royal, le bien commun au service de la maison régnante, le peuple à son prince selon le principe dynastique et autoritaire. Le Prince ayant tout pouvoir, toute liberté et toute responsabilité et son peuple toute impuissance, toute soumission, toute passivité ; subissant de plein fouet -comme des enfants incapables- (le statut juridique du commun étant sensiblement proche de celui de l'esclave en tant que sujet soumis au bon plaisir du roi) toute décision déraisonnable et inadéquate, toute action abusive et absurde.

« Alors Jéroboam et tout Israël vinrent à Roboham et lui parlèrent ainsi : Ton père a rendu notre joug dur ; maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. Il leur dit : Revenez vers moi dans trois jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboham consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit : Que conseillez vous de répondre à ce peuple ? Et voici ce qu'ils lui dire : Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboham laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui : Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage : Ton pere a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous ! Tu leur parleras ainsi : Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon pere vous a chargés d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant ; mon père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. [...] Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour [...] Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards, et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens [...]. Ainsi le roi n'écouta point le peuple ; car cela fut dirigé par Dieu, [...]. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi : Quelle part avons nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaï ! A tes tentes Israël ! Maintenant pourvois à ta maison David ! Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi envoya Hadoram, qui était préposé sur les impôts. Mais Hadoram fut lapidé par les enfants d'Israël, et il mourut. Et le roi Roboham se hâta de monter sur un char, pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu' Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. »

2 chronique chap. 10

Quelques siècles plus tard (vers -440) dans une autre contrée méditerranéenne, Périclès, stratège et homme d'Etat athénien, fait l'éloge des institutions démocratiques de sa cité.

« Doux et faciles dans le commerce de la vie, et craignant par-dessus tout de violer les principes d'ordre public, nous obéissons à l'éternelle autorité des magistrats et aux lois dont ils sont les organes, à ces lois surtout qui protègent l'opprimé, même à celles qui, sans être écrites, appellent sur ceux qui les transgressent la vengeance de l'opinion publique. »

Thucydide Discours de Périclès

Contre le discours culturel dominant qui est le principe dynastique et monarchique, Athènes impose une nouvelle légitimité au pouvoir démocratique. Par sa nature cohérente et suscitant l'adhésion du plus grand nombre, la démocratie suscite les conditions d'une paix sociale à l'intérieur et d'une grande capacité de résistance populaire contre l'agression étrangère.

Mais la force devient la faiblesse. Entraînée par ses succès, éblouie par sa lumière, enivrée par sa fortune, la république athénienne abuse de sa puissance et succombe au vertige d'une politique impérialiste. Périclès meurt ainsi de la peste dans une cité assiégée par une coalition ennemie, faute d'avoir respecté l'indépendance et la souveraineté des Etats voisins, pour avoir suscité une politique de guerre préventive, ruiné, opprimé et sacrifié ses alliés en poursuivant une cause hégémonique.

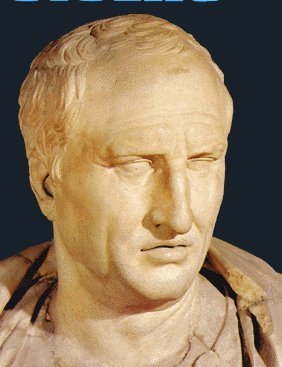

Au moment critique du basculement de la République romaine dans le régime impérial et autocratique, un auteur redoute ce sinistre avènement et semble faire un bilan philosophique et politique de l'époque antique. Cicéron, juriste et homme d'Etat romain tente une synthèse logique et rationnelle des connaissances. Il laisse, à une époque troublée et confuse, comme un testament pour les générations à venir.

« Mais de toutes les idées qui font l'entretien des doctes, la plus importante, certes, est celle qui nous fait clairement connaître que nous sommes nés pour la justice, et que le droit a son fondement, non dans une convention, mais dans la nature. Cette vérité parait évidente si l'on considère les liens de société qui unissent les hommes entre eux. Il n'y a pas en effet d'êtres qui, comparés les uns aux autres, soient aussi semblables, aussi égaux que nous. Si l'étrangeté des coutumes, la vanité des opinions ne détournaient pas, ne pliaient pas nos faibles âmes moutonnières, nul homme ne serait aussi semblable à lui-même que tous le serait à tous. Quoi que l'on veuille poser de l'homme, ce que l'on pose s'applique à tous. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas dans le genre humain de dissemblances, autrement la même définition ne s'étendrait pas à tous. En effet la raison qui seule nous élève au-dessus des bêtes, qui nous sert à interpréter, à raisonner, à réfuter, à discuter, à conclure est commune à tous les hommes ; la science peut être différente, le pouvoir d'apprendre est partagé également. Les sens s'appliquent à des objets qui sont les mêmes pour tous, et ce qui affecte les sens de l'un affecte les sens de tous. Ces premières connaissances confuses dont j'ai parlé sont gravées semblablement dans toutes les âmes. La parole est interprète de l'esprit, les mots différent, leur signification ne varie pas. Il n'y a pas d'homme, quelle que soit sa nation, qui ayant la nature pour guide ne puisse parvenir à la vertu. [qui procède elle-même de l'aspiration de l'homme au bonheur en tant qu' état de la conscience parfaitement satisfaite, nda] [...] Si se conformant à la nature, les hommes jugeaient, comme le dit le poète, que "rien d'humain ne leur est étranger" tous respecteraient également le droit. Car avec la raison la nature leur a donné encore la droite raison ; donc aussi la loi qui n'est autre chose que la droite raison considérée dans ses injonctions et ses interdictions. Et si elle a donné la loi, elle a aussi donné le droit. »

« Mais de toutes les idées qui font l'entretien des doctes, la plus importante, certes, est celle qui nous fait clairement connaître que nous sommes nés pour la justice, et que le droit a son fondement, non dans une convention, mais dans la nature. Cette vérité parait évidente si l'on considère les liens de société qui unissent les hommes entre eux. Il n'y a pas en effet d'êtres qui, comparés les uns aux autres, soient aussi semblables, aussi égaux que nous. Si l'étrangeté des coutumes, la vanité des opinions ne détournaient pas, ne pliaient pas nos faibles âmes moutonnières, nul homme ne serait aussi semblable à lui-même que tous le serait à tous. Quoi que l'on veuille poser de l'homme, ce que l'on pose s'applique à tous. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas dans le genre humain de dissemblances, autrement la même définition ne s'étendrait pas à tous. En effet la raison qui seule nous élève au-dessus des bêtes, qui nous sert à interpréter, à raisonner, à réfuter, à discuter, à conclure est commune à tous les hommes ; la science peut être différente, le pouvoir d'apprendre est partagé également. Les sens s'appliquent à des objets qui sont les mêmes pour tous, et ce qui affecte les sens de l'un affecte les sens de tous. Ces premières connaissances confuses dont j'ai parlé sont gravées semblablement dans toutes les âmes. La parole est interprète de l'esprit, les mots différent, leur signification ne varie pas. Il n'y a pas d'homme, quelle que soit sa nation, qui ayant la nature pour guide ne puisse parvenir à la vertu. [qui procède elle-même de l'aspiration de l'homme au bonheur en tant qu' état de la conscience parfaitement satisfaite, nda] [...] Si se conformant à la nature, les hommes jugeaient, comme le dit le poète, que "rien d'humain ne leur est étranger" tous respecteraient également le droit. Car avec la raison la nature leur a donné encore la droite raison ; donc aussi la loi qui n'est autre chose que la droite raison considérée dans ses injonctions et ses interdictions. Et si elle a donné la loi, elle a aussi donné le droit. »Ciceron Des lois

On le comprend aisément la beauté du style et l'aisance de la pensée de Cicéron n'est pas un exercice littéraire. Il dessine le plan directeur d'une approche humaniste et idéaliste de la science politique. Ses prédécesseurs ont plantés les premiers jalons, d'autres dont les écrits ne sont pas toujours venus jusqu'à nous ont décrit cette cité démocratique, cet espace de liberté et de projet qui rend l'espoir possible d'un monde meilleur.

La fin de la république romaine marque le début d'une longue période d'obscurité et de confusion de la pensée et l'action politique. Il faudra attendre le siècle des lumières pour qu'un regard lucide soit porté, au delà des dogmes et des superstitions, sur l'organisation sociale, les lois et principes qui la fonde et lui permette d'évoluer positivement.

"De quelque manière que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fond est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous, sans quoi il n'y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté.

Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout le système social ; c'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit.

Sous les mauvais gouvernements cette égalité n'est qu'apparente et illusoire, elle ne sert qu'à maintenir le pauvre dans sa misère et le riche dans son usurpation. Dans le fait les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. D'où il suit que l'état social n'est avantageux aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose et qu'aucun d'eux n'a rien de trop."

Rousseau 1762 Du Contrat social

On retrouve ici la même problématique décrite par les auteurs de l'antiquité. Si la société est juste, elle est aussi utile à tous. A contrario une société de privilèges, divisée et hiérarchisée sans justification raisonnable, ne peut survivre à l'exigence morale d'équité et d'égalité des droits, et la nécessité pratique de l'utilité publique. La loi sera juste et utile, reconnue et ratifiée par tous comme telle, ou ne sera pas. "Toute loi qui n'est pas ratifiée par le peuple est nulle. Ce n'est pas une loi". Tout au plus une ordonnance législative que des représentants ont décidé entre eux sans oser la soumettre a la ratification du souverain.

Il s'est produit comme un schisme de la science politique. D'autres n'ont pas jugé nécessaire d'inscrire la loi positive comme fille d'une loi naturelle juste et utile ou comme instrument d'un projet d'équilibre social, mais comme instrument de préservation des droits acquis et des libertés particulières. On ne demande plus si la loi est conforme au droit naturel, si elle est voulue par le peuple au nom de la justice et de l'intérêt général, mais si la loi est protectrice des droits naturels de chaque homme.

« Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, en effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés.

Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. »

Déclaration d'indépendance des XIII colonies d'Amérique 1776

Outre la justification de la lutte contre l'oppression, comme une atteinte inacceptable aux libertés individuelles, on remarque qu'il n'est pas mention du terme de « loi » dans cet extrait. La raison en est que ce texte est largement inspiré des idées de John Locke, professeur de théologie, qui affirmait que tout homme est créature de Dieu et avait, à ce titre, droit naturel au respect de sa personne et de ses biens. « La raison pour laquelle on entre dans une société politique, c'est de conserver ses biens propres » affirme t-il. La fondation de la société, des institutions régulières et de la loi est subordonnée au but de la conservation des propriétés et possessions de l'individu en établissant une sorte de prééminence des droits de celui-ci sur l'Etat et la société.

Dans la France de 1789 la sûreté des possessions n'est pas à l'ordre du jour. Le pays est en situation de banqueroute, les Etats généraux sont réunis pour décider l'adoption de nouveaux impôts. C'est la question de la fiscalité qui est au coeur de l'actualité, mais les doléances du peuple vont plus loin : les privilèges de l'aristocratie et du clergé sont désignés comme responsables, le régime despotique en situation d'échec synonyme d'injustice et d'inefficacité dans l'opinion publique. Les députés s'entendront alors pour prendre l'initiative et fixer de nouvelles règles à l'administration, de nouvelles lois pour l'Etat.

« Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. [...]

Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789

Les révolutionnaires français dans leur lutte contre les privilèges inutiles et coûteux n'hésitent pas à confisquer les biens et possessions du clergé et de l'aristocratie. Ils ont compris que la sûreté de possession, le droit de propriété des particuliers n'est pas un droit naturel. C'est une notion dérivé du droit patrimonial romain tardif, qui a créé les conditions de la crise financière de la république antique et l'a rendu irrésoluble. Les différences de conditions sociales ne coïncident nullement avec la prospérité de la nation, ni avec le bien-être du plus grand nombre de ses membres. Ils font prévaloir les notions d'utilité commune et de nécessité publique qui sont tout à fait nouvelles. Avec eux la notion d'évaluation de la politique publique devient moins abstraite et s'applique aux finances. Le principe de l'inviolabilité de la propriété ne peut faire obstacle à la mise en oeuvre d'un principe plus absolu encore - celui de l'utilité commune - principe qui seul justifie, au regard de la survie et la prospérité de la nation, que des distinctions sociales, et donc des différences juridiques, puissent exister entre les Hommes qui naissent libres et égaux en droits selon la formulation de l'article 1. La propriété privé devient une disposition juridique censée favoriser le bien-être privé mais dont le droit n'est plus naturel mais civil et se heurte à un principe d'ordre public supérieur et prévalent : celui de l'utilité commune.

En fait avec la Révolution française, l'irruption de la raison comme valeur universelle, l'apparition de nouveaux outils conceptuels chassant les superstitions médiévales et autres préjugés archaïques, une évaluation globale dans tous les domaines de la vie sociale, juridique, économique, financière, etc. devient possible et pertinente.

Il nous reste désormais à fixer les notions et les critères qui nous permettront d'évaluer les projets, programmes et initiatives politiques en fonction de ces objectifs.

—

* http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/comment-juger-de-la-valeur-d-une-84574

8 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON