Jésus, un illustre inconnu !

Laïc, de religion chrétienne catholique comme j’aurais pu être de religion juive ou musulmane, je partage avec elles la reconnaissance d’un Dieu créateur.

« Ce qui fait de nous des laïques n’est pas la séparation du temporel et du spirituel, c’est la séparation du spirituel et du religieux » (Alain Finkielkraut).

Jésus, cet illustre inconnu

Par Louis-Marie Guénégan, laïc, de religion chrétienne catholique comme j’aurais pu être de religion juive ou musulmane, je partage avec elles la reconnaissance d’un Dieu créateur.

« Ce qui fait de nous des laïques n’est pas la séparation du temporel et du spirituel, c’est la séparation du spirituel et du religieux » (Alain Finkielkraut).

Les origines du cosmos trace une ligne de démarcation entre la pensée scientifique et celle du croyant, comme l’explique l’astrophysicien Hubert Reeves : « La science et la religion ne sont pas incompatibles, mais il vaut mieux les séparer ». En observant la composition chimique des étoiles, des astronomes affirment être parvenus à démontrer que notre corps est constitué à 97% de substances provenant des corps célestes de notre galaxie. Nous sommes des poussières d’étoiles intégrées à la création du monde.

Je vais vous parler d’un homme qui serait né il y a plus de 2000 ans à Nazareth, en Galilée, près du lac de Tibériade à l’ouest du Jourdain, l’actuel pays d’Israël. Cet homme parmi les autres est juif, considéré comme le Messie par les Saintes Ecritures recueillies dans la Bible. Il s’appelle Jésus. Son histoire est passionnante… mais toujours inconnue, apparaissant dans les évangiles à l’âge de 30 ans. Jésus est-il Dieu, le Messie, le fils de Dieu, le Saint Esprit, né d’une mère vierge et d’un père divin ?

Les historiens de l’Antiquité et des religions : des philologues, anthropologues, archéologues, ne contestent pas l’existence d’un prédicateur en Galilée qui pourrait être supposé Jésus, sans pour autant ne jamais établir la preuve factuelle de son existence. A cette époque, dans la Galilée du premier siècle de notre ère, beaucoup d’hommes portaient le nom de « Yeshouah » sous le diminutif de « Yeshua », Jésus en latin. Des archéologues ont mis au jour 71 tombes au nom de Yeshua, datant de la période de la mort de Jésus. Le nom apparait également de très nombreuses fois dans l’Ancien Testament, dont le plus ancien manuscrit retrouvé à ce jour est le fragment d'un rouleau des Livres de Samuel datant du milieu ou de la fin du IIIe siècle avant notre ère.

L’exploitation du contexte politique, économique, social, culturel, militaire, connu de cette époque, a permis de comprendre les ruptures religieuses de la société hébraïque, des sensibilités variées entre sadducéens, esséens, pharisiens et la branche des zélotes. Les sadducéens étaient le groupe des prêtres responsables du temple de Jérusalem, qui se recrutent essentiellement dans l'aristocratie sacerdotale, en opposition totale avec les pharisiens. Ils collaboraient avec le pouvoir politique romain. Flavius Josèphe, considéré par les historiens comme le plus grand historiographe judéen et de l'Antiquité gréco-romaine, les qualifie de riches, une réputation qui colle toujours… aux poches des juifs. Que vaut l’interprétation de ses écrits, passés à la moulinette des penseurs de l’Eglise pour en extraire… leur vérité ? Le passage Testimonium flavianum, l’un des trois manuscrits des Antiquités judaïques écrits par Flavius Josèphe, ferait mention de l’existence de Jésus de Nazareth. Son authenticité a été mise en cause par les historiens car le manuscrit primitif n’a jamais été retrouvé. Il n’existe qu’une version dont certains paragraphes ont été manifestement ajoutés afin qu'ils s'accordent aux dogmes chrétiens, incontestables parce que formulés par l’Autorité religieuse :

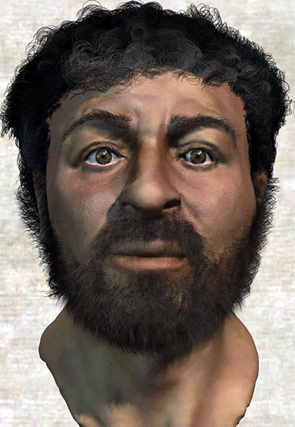

« À cette époque vivait un sage nommé Jésus. Sa conduite était bonne et il était renommé pour sa vertu. Nombreux furent ceux qui, parmi les Juifs, et les autres nations, devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir ». Alors que le mystère reste entier sur la vie humaine et le vrai visage de Jésus, disons-le sur son existence même, des chercheurs britanniques et des archéologues israéliens ont reconstitué le visage de Jésus avec l’anthropologie médico-légale, à partir de la morphologie de crânes des populations proche-orientales de Galilée de cette époque et la pigmentation de la peau des habitants. Un détail essentiel met l’accent sur le fait que la tradition juive n’acceptait pas que les hommes portent les cheveux longs, un usage qui était réservé aux femmes ; un portrait probablement plus réaliste que le Jésus crucifié dans toutes les églises.

L’image de Jésus « transfiguré » a traversé les siècles. Sa vie a été écrite tel un roman dans les évangiles, sous le personnage de Jésus, « fils de David ». Pourquoi David ? Les prophéties dans la Bible hébraïque ont annoncé qu’un homme issu de la lignée du roi David « amènerait à la fin des temps une ère de paix et de bonheur éternel ». D'après les Évangiles de Matthieu et de Luc, puis selon les auteurs chrétiens et notamment les Pères de l'Église, Joseph serait un lointain descendant d'Abraham et du roi David, de la Tribu de Juda, l’une des douze tribus d'Israël citées dans la Bible. Dans l’évangile de Matthieu, Joseph est appelé David quand l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit de ne pas craindre de prendre chez lui Marie, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera d’un fils, poursuit-il, et tu lui donneras le nom de Jésus.

Quand on pense à Jésus, les premiers textes venant à l’esprit pour le définir sont les quatre évangiles, dits « canoniques », dont trois sont appelés synoptiques (Matthieu, Marc, Luc). Les évangiles sont censés rapporter les paroles de Jésus en exploitant des paraboles, des récits allégoriques qui emploient l'art savant de la rhétorique, un ensemble de procédés et de techniques littéraires à suivre pour bien composer la structure des discours et leur compréhension, une science qui s’apprend, contrairement à l’éloquence qui est un talent naturel. Jésus était-il un lettré capable de maîtriser l’art de la rhétorique pour s’adresser à la population et de rédiger des écrits pour transmettre son message messianique, ne sachant peut-être ni lire ni écrire ?

Plusieurs dizaines d’années après la mort de Jésus, les évangiles ont tous été écrits par des savants, auteurs anonymes possédant une culture hébraïque, sachant traduire plusieurs langues mais pouvant s’écarter de l’interprétation de certains mots ou de leur signification, précisant d’ailleurs « évangile selon… », à l’exception des 7 Epîtres de Paul de Tarse, écrites ou dictées avant sa mort, ayant toutefois subi quelques modifications ultérieures, dans le respect des fondements du Christianisme. Cela est particulièrement vrai avec l’ignorance du courant gnostique par les Pères de l'Eglise, partisans d’une stricte séparation entre un Dieu transcendant et le monde profane. Ce n’est qu’à partir du XIXème siècle que des découvertes archéologiques permettent de retrouver de nombreux manuscrits et sortir les théories gnostiques de l’oubli. Les évangiles canoniques ont été validés par les Pères de l’Eglise, devenant le catéchisme de l’Eglise. L’évangile de Marc daterait de la fin des années 60 ou du début des années 70, les Évangiles de Matthieu et de Luc des années 80-90, et l'Évangile de Jean des années 90-100. De plus, leur écriture a pu être influencée par le milieu religieux local selon qu’ils ont été écrits à Rome, en Judée, en Syrie, en Grèce, ou ailleurs, y ajoutant l’interprétation des différences inévitables dues à la traduction des diverses langues utilisées dont l’exemple le plus marquant est la Bible, dont les multiples interprétations sur le sens de certains mots, opposent encore les experts. Certains textes ont été retouchés quelques siècles plus tard, pour être plus conformes au dogme, l’Eglise affirmant que les Évangiles canoniques « transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, vivant parmi les hommes, a fait et enseigné » (concile Vatican II). Comment considérer et déclarer l’authenticité des évangiles canoniques, alors que les évangiles apocryphes écrits à la même époque sont des écrits dont l’authenticité est contestable, particulièrement celui de Philippe ? L’évangile de Philippe, l'un des douze apôtres, est devenu apocryphe parce qu’il évoque une relation intime entre Jésus et Marie-Madeleine. Un évangile qui ne manque pas de relancer depuis deux siècles l’éternel débat sur la nature humaine ou divine de Jésus car rien ne permet de valider cette théorie de la relation de couple entre Madeleine et Jésus. Chez les juifs, à cette époque, le célibat est de l'ordre de l'exception. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui », dit Dieu dans la Genèse. Alors, pourquoi Jésus n’aurait-il pas été marié ?

Le commandement de Jésus aux apôtres n’est pas d’écrire mais de prêcher l’Évangile, la bonne nouvelle. Le premier à utiliser ce mot est attribué à Marc entre les années 64-70 après J.-C, dans son texte évangélique : "Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ Fils de Dieu". Dans l’Ancien Testament, le terme évangile est utilisé pour annoncer une victoire ou la montée sur le trône d’un nouvel empereur. Pour tous les prédicateurs, la parole est l’instrument de communication que Jésus, qualifié « le Verbe », a utilisée en s’adressant au public pour prêcher la parole de Dieu et annoncer la venue du Messie, et à encourager la lutte contre l’Empire de Rome, l’envahisseur de Jérusalem. Cette appellation le Verbe est utilisée dans l’Evangile selon saint Jean. « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu ». Mais que reste-t-il aujourd’hui de la parole de Jésus de Nazareth… sinon les quatre Évangiles, les Actes des Apôtres, les Epîtres de Paul et les évangiles apocryphes, des documents rédigés au plus tôt à la fin du 1er siècle ? Par des fouilles les archéologues tentent de découvrir les vestiges de monuments et de tombes antiques près des sites de Jérusalem pour retrouver la trace de la sépulture de Jésus afin de prouver son existence terrestre. D’ailleurs, Jésus de Nazareth a-t-il eu une sépulture ?

Le supplice de la croix est la peine la plus infamante pratiquée chez les romains, celle infligée aux esclaves qui se sont révoltés et aux ennemis de Rome. En l’occurrence, Jésus avait contesté la prééminence du roi légitime des romains en se prévalant « roi des juifs ». Les Romains avaient pour habitude de jeter le cadavre du crucifié aux chiens ou de le laisser en croix pour qu’il soit dévoré par les rapaces, au mieux le jeter dans une fosse commune. La crucifixion était en effet une véritable mise en scène publique du système politique et totalitaire de l’Empire romain qui avait pour but de détruire l'honneur du supplicié et celui de sa famille. Condamné et crucifié, les romains auraient-ils dérogé à leurs pratiques pour épargner l’honneur de la famille et des amis de Jésus ? Par cette condamnation, pourquoi sa famille aurait-elle été autorisée à ensevelir son corps dans une tombe ? La découverte du tombeau vide de Jésus, trois jours après sa mort sur la croix, fait partie de la symbolique et du rapprochement biblique avec Elie, un des prophètes d’Israël, enlevé par un char céleste, dont l’évangile de Luc établit un parallèle entre Jésus et Elie. La tombe à meule, comme celle qui fermait l’entrée du tombeau de Jésus, selon les trois évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, était l’apanage des classes supérieures. Les archéologues n’ont retrouvé que quatre sépultures, toutes des sépultures royales de l'époque du Second Temple (avant l’an 70).

La « famille » de Jésus

Les Évangiles ne donnent pas la date de la naissance de Jésus et se contentent de transmettre symboliquement les circonstances et un lieu de naissance. Pour Luc, Jésus naît dans une grotte transformée en étable à Bethléem, près de Jérusalem, pendant un recensement romain de la Judée d’où la famille de Joseph est originaire, auquel il se rend. Il est établi que cette raison ne tient pas mais il serait trop long ici de la développer. Marie et Joseph vivent à Nazareth, soit une distance d’environ 50 lieues jusqu’à Bethléem (entre 150 et 200km), apparemment en octobre, parcourue à pied. Il est évident que sur cette très longue distance, traversant un massif montagneux et rocailleux, sous une chaleur approchant 30° à cette époque de l’année, la durée du voyage de Nazareth à Bethléem devait représenter au minimum 10 jours de marche. Il paraît peu probable que Marie ait pu parcourir 50 lieues à pied et encore moins de pouvoir chevaucher un dromadaire ou un âne, à neuf mois de grossesse. Dans la version de l’Évangile selon Matthieu, il est dit qu’après la naissance de Jésus, Marie et Joseph s’installent à Nazareth, laissant alors comprendre qu’ils habitaient Bethléem. Il pouvait donc s’agir de Bethléem en Galilée, à quelques kilomètres de Nazareth, un lieu découvert de 1992 à 2003 par les fouilles d’un archéologue israélien qui a mis au jour les vestiges d'une occupation juive sur deux siècles, un siècle avant J-C. et le 1er siècle après J-C., et ceux d'une basilique chrétienne datée du VIe siècle, associée à un monastère et une hôtellerie provenant de l’occupation des Croisés du royaume de Jérusalem, qui y avaient construit un petit village. Bethléem en Judée ou à Bethléem en Galilée, chacune été ou devenue un lieu de culte des chrétiens. Mais le choix de Bethléem en Judée, est la ville d’où est issu le roi David et traditionnellement tous les rois juifs. Pourquoi Joseph aurait-il dû se rendre à Bethléem pour y être recensé alors qu’il habite en Galilée, s’agissant d’un recensement fiscal sur les capacités contributives des populations des diverses cités de Judée ?

Marie est présentée comme une femme jeune, travaillant en qualité de bonne chez Joseph, un homme plus âgé qui avait des enfants : 4 garçons (Jacques, Joseph, Simon et Jude) et 2 filles non citées, issus d’un premier mariage et dont la femme était morte. La référence à l’âge de Joseph montre à l’évidence qu’ils sont plus vieux que Jésus. Des historiens ont alors construit un scénario, envisageant l’hypothèse de l’existence d’une relation amoureuse de Marie avec l’un des fils de Joseph, Jésus étant alors le fruit d’un amour illégitime ! Une situation impensable pour les Chrétiens. Ainsi, la croyance en la virginité de Marie s’impose facilement par l’ignorance des femmes sur les phases de la fécondité et de la maternité, se contentant de l’explication de l’Eglise. La doctrine de la virginité de Marie est commune aux catholiques et aux orthodoxes, mais elle n’est pas acceptée par la plupart des protestants.

Les quatre évangiles déclarent « unanimement » que Jésus avait des frères et des sœurs. Sont-ils réellement ses frères, sans qu’il puisse être admis qu’ils soient alors les enfants de Marie ? Le terme utilisé dans les évangiles pour désigner le mot « frère » s’apparente aussi à la parenté collatérale de cousin. Si Joseph avait effectivement des enfants d’un autre mariage, ses enfants étaient alors des demi-frères, appelés frères dans le langage courant, dont l’un des garçons pouvait alors effectivement être le père de Jésus. L’Église préfère retenir officiellement l’interprétation de « cousins », éliminant ainsi l’hypothèse que Jésus puisse être un enfant illégitime, et surtout se rapportant à la virginité de Marie, la vierge Marie, une conception biblique donnant l’origine divine de Jésus, confirmée par son échange avec l’ange Gabriel : « Mon seigneur ! Comment aurai-je un fils ? Nul homme ne m’a jamais touchée ».

Joseph apparaît dans les évangiles comme un personnage qui traverse la vie de Jésus pour justifier son héritage comme « fils de David », lui servant de guide jusqu’à son entrée dans la majorité religieuse à l’âge de 12 ans. Les évangiles présentent Joseph comme un « homme juste » qui fait face à ses devoirs moraux en acceptant d'accueillir Marie et l’enfant qu’elle porte, n’étant pas de lui, dans le respect du message de l'Ange de Dieu. Il assume le principe de la filiation patrilinéaire qui est en vigueur chez les juifs au Ier siècle, marié ou non, faisant que l’enfant relève du lignage de son père, portant son nom de famille. Joseph est déclaré exercer le métier de charpentier, ce qui implique que Jésus pratiquait le même métier, selon la tradition populaire de transmission de père en fils, un métier qu’il aurait pratiqué jusqu’à 30 ans, l’âge pour entrer dans le sanctuaire lévitique (le lieu de culte des prêtres). Il est intéressant de rapprocher le choix du métier de Jésus à la symbolique du charpentier qui est celle d’un créateur, un artisan travaillant de ses mains, une relation directe avec la nature et la matière vivante, dans le respect des veines du bois… le canal de la vie. Mais aussi, une activité qui façonne les outils de travail des paysans, des éleveurs et des pêcheurs, nourriciers de la population de Galilée.

La Galilée

Quelle était la population en situation de suivre les prêches de Jésus ? La Galilée est un territoire autonome, n'étant pas directement administrée par les Romains mais faisant partie des possessions d’Hérode Antipas, roi de Judée. Le nord, montagneux et accidenté, constitue un refuge idéal pour les fomentateurs de révoltes, à l'instar de la secte des zélotes, un mouvement politique et religieux, dont Judas a été un chef nationaliste. Sa position géographique fait que la Galilée est entourée de populations juives mais également païennes parlant pour l’essentiel d’autres langues ou dialectes que l’araméen : le grec, le phénicien (entre l’hébreu et l’égyptien), l’arabe et l’hébreu. Les Galiléens, de religion hébraïque parlaient un dialecte araméen, ne comprenant ni le grec ni l’hébreu, à l’exception d’une élite intellectuelle et religieuse. C’est dans ce contexte politico-religieux que Jésus évolue dans la vie publique.

L’autonomie politique et économique de la Galilée en fait une province rebelle, le théâtre de troubles contre Rome. Il est donc vraisemblable qu'un prédicateur messianique originaire de Galilée passait pour un personnage inquiétant à Jérusalem, auprès des prêtes juifs qui sont soucieux de ménager les bonnes relations avec l'autorité romaine. N’ayant laissé aucun écrit, Jésus s'exprimait oralement, probablement dans le dialecte araméen parlé par la majorité des paysans et des pêcheurs des environs de Nazareth dont il est originaire. Cela explique que les prédications de Jésus s’adressent exclusivement aux populations sociales les plus modestes, habitant les territoires du Nord de la Galilée et autour du lac de Tibériade, une région qui comptait à cette époque entre 150.000 et 170.000 habitants, la Galilée comptant globalement environ 500.000 habitants.

Le contexte socio-économique de la Galilée

Une date clé marque l’évolution économique et sociale de la Judée : 63 av. J.-C. quand Pompée entre à Jérusalem et occupe le Temple. Depuis plus de 100 ans, la région connaissait une période d’autonomie au cours de laquelle le peuple d’Israël vivait une forme d’indépendance politique. Hérode le Grand, chef du sud de la Judée, en devient alors en -63 le roi incontesté, sous l’autorité romaine. C’est un bâtisseur utilisant la technologie romaine. Il se lance dans de grands travaux de construction avec le théâtre et amphithéâtre de Jérusalem, puis la reconstruction du Temple, les murailles de Jérusalem. À sa mort, son royaume est divisé entre ses trois fils. Son fils, Hérode Antipas, hérite de la Galilée où il engage un programme d’urbanisation pour l’amélioration des routes, le transport, des systèmes d’aqueduc, la reconstruction de Sepphoris en Galilée, et la construction de Tibériade, sur les bords du lac, des investissements qui ont entraîné une grande migration de main d’œuvre et d’ouvriers spécialisés. Cet afflux d’étrangers provoque de graves conflits sociaux et de profonds changements d’exploitation, par le passage de terres familiales à de grands domaines, de la polyculture de subsistance à la monoculture intensive qui était économiquement plus risquée et bouleversant les habitudes et la manière de vivre de la société paysanne galiléenne. A partir d’études de Flavius Josèphe, la Galilée est secouée par cette mutation agricole, générant une spirale d’endettement impossible à freiner. C’est dans ce contexte de mutation et de grandes dépressions économique, sociale et financière, de conflits entre élites et paysans, entre l’empire romain et le peuple de Galilée qui s’opposent aussi aux Judéens de Jérusalem et au Grand Prêtre du Temple, que Jésus s’inscrit symboliquement comme une figure politique et religieuse… un militant politique. Sa mission est le soutien des luttes engagées par les paysans des villages de sa province, dans son pèlerinage au Nord-ouest de la Galilée où se trouvent la zone de reconstruction, des grands travaux et les mutations agricoles ayant provoquées une dégradation de la situation sociale. Durant son périple, il suit les prophéties de Jean le baptiste et annonce la venue prochaine d’un messie. Un message d’espoir pour les gens qui venaient l’écouter. Cette localisation du pèlerinage de Jésus explique sa relation avec Judas, le chef des Zélotes, en lutte contre le pouvoir romain. Au travers des évangiles, par ses prédications, Jésus peut être perçu comme un moraliste, un idéaliste, un révolutionnaire, un doctrinaire, à l'image de Gandhi, guide spirituel de l'Inde, mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948 pour ses opinions et son engagement, mettant en cause le pouvoir central. Les prédicateurs et les prophètes sont souvent victimes de leurs engagements philosophiques et idéologiques, assassinés comme l'a été Martin Luther King. Toutefois, les évangiles ont « dépolitisé » la mission de Jésus en lui donnant principalement la figure de prophète, tout en conservant le caractère fraternel de sa mission sociale et néanmoins sa nature rebelle, exploitée dans la scène des marchands du Temple de Jérusalem.

Le contexte religieux en Galilée

La population de la Galilée était essentiellement constituée de pécheurs, d'éleveurs de troupeaux, de vignerons et de cultivateurs. La communauté religieuse forme plusieurs communautés distinctes, attachées aux rites et à la religion hébraïque. Les zélotes constituent un mouvement politico-religieux qui incitait le peuple de la province de Galilée à se rebeller contre l'Empire romain et l'expulser par la force des armes. Flavius Josèphe affirme que le chef nationaliste, Judas de Gamala, originaire du nord-est de la Galilée (l’actuel plateau du Golan), fut un nationalisme intransigeant et violent, des intégristes hébreux animés par une conviction fondamentale d'alliance avec le Dieu d'Israël. Il est important de noter que Simon, considéré comme le demi-frère de Jésus, est un de ses apôtres sous le nom de Simon le Zélote (le même courant religieux que Judas). Ces relations humaines et de partage religieux avec Judas et Simon, prouvent que Jésus reste fidèle à la religion hébraïque, tout en s’écartant du concept de la secte des zélotes mais sans aucune volonté de créer une religion distincte. Le judaïsme du Ier siècle offre une grande diversité de courants qui favorise une scission en deux branches : le pharisianisme juif et le christianisme.

Les curieux se pressaient autour des prédicateurs pour écouter leurs prêches qu’ils propageaient sans aucun doute de bouche à oreille. Il est indéniable que la propagation de ces discours animaient les discussions et arrivaient à convaincre de plus en plus de personnes, des gens simples, du futur d’un monde meilleur à celui qu’ils subissaient sous l’oppression d’Hérode Antipas et des romains. A l’époque de Jésus, les prédicateurs étaient nombreux à diffuser les bases de la morale, de la religion hébraïque et la prophétie de la venue du Messie. Ces moments représentaient l’occasion de rencontres, d’échanges et de partage dans la croyance d’un Être suprême. Une peur du jugement dernier ou de la fin du monde s'est emparée du peuple juif, comme cela se passe à chaque passage de millénaire.

Cette situation économique, sociale, religieuse, peut s’assimiler à celle que connaît la France aujourd’hui, sauf qu’à cette époque, il n’y avait que les prédicateurs qui transmettaient les informations en allant vers le peuple. Mais, cultivé et écrivain, Paul de Tarse* né dans les années 10 du 1er siècle et mort vers l’an 67, a vécu la période tourmentée de la Judée. Il « raconte » l’histoire d’un prédicateur. Dans ses écrits Paul de Tarse, un juif pharisien, ne semble pas avoir la moindre idée de l'identité de Judas. Il se contente simplement d'écrire : « Dans la nuit où le Seigneur a été livré [aux autorités]… ». Cette déclaration est révélatrice qu’en employant le mot Seigneur, il ne connaît pas Jésus car selon une tradition juive ancienne, le nom de Dieu ne doit pas être prononcé, il est remplacé par le terme hébreu signifiant « le Seigneur ». L’amalgame dans l’utilisation des termes Seigneur, Christ, Jésus, Jésus-Christ dans la religion chrétienne, donne du sens aux épîtres de Paul.

* Paul de Tarse est considéré comme le « treizième apôtre » par la tradition chrétienne, l'« Apôtre des Gentils », représentant les non-juifs auxquels Jésus s’adressait avec la participation de ses disciples. Paul est qualifié de saint par les Chrétiens, bien que n’étant pas un apôtre.

L’Eglise diffuse une image négative des pharisiens. Pourquoi autant de rejet alors que Jésus est issu de cette secte ? L’Eglise se doit d’entretenir la rupture des Chrétiens avec tous les Juifs sadducéens, zélotes, pharisiens, esséens, en les jugeant comme les responsables de la mort du Christ, permettant de le glorifier et d’en faire le fils de Dieu venu sur terre pour le salut des hommes, un martyre. Bâtir une nouvelle religion mérite une Histoire et des histoires d’hommes. C’est la théologie de la substitution, selon laquelle le peuple d'Israël autrefois choisi par Dieu, est maudit parce qu'il a rejeté Jésus-Christ. L'opposition entre pharisiens et chrétiens se cristallise essentiellement sur deux axes : les observances, développées dans l’épître de Paul aux Corinthiens, par exemple la circoncision* et les prescriptions alimentaires énoncées par la Torah, et ses interprétations concernant entre autres l’abattage des animaux et l’alimentation casher, définissant les aliments aptes à être consommés par un Juif ; une règle sanitaire autant que religieuse. * "Moi, Paul, je vous le dis : si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira plus de rien. Et j'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la Loi intégralement. Vous avez rompu avec Christ si vous placez votre justice dans la Loi ; vous êtes déchu de la grâce".

Pour ces causes essentielles aux yeux des chrétiens, une rupture irrémédiable s’est produite entre le judaïsme et le christianisme, même si aujourd’hui les Eglises tentent de se rapprocher. Cette surenchère de l’identité chrétienne à l’égard de la religion juive, qualifiée de « peuple élu », se retrouve dans l’islamisme. Ces deux religions sont expansionnistes, concurrentes d’une hégémonie dans le monde par la concentration des moyens économiques (agriculture, énergies, réseaux financiers), militaires (les croisades, le terrorisme religieux), la puissance d’un Etat constitué (état théocratique, le califat), la légitimation d’un discours fondé sur la domination spirituelle de la religion au détriment des cultures laïques et le rapprochement d’un ordre international par la coopération entre Etats de même culture politique, économique ou religieuse.

Bâtir une nouvelle religion mérite une Histoire divine et des histoires d’hommes. C’est la théologie de la substitution, selon laquelle le peuple d'Israël est maudit par les Chrétiens d’avoir organisé la crucifixion de Jésus par les juifs Saducéens, prêtres du Temple de Jérusalem du sacrilège d’être désigné comme le Messie, le fils de Dieu. Pour le judaïsme, Jésus ne peut être défini que dans un rôle historique comme un rabbin. C’est par le terme de rabbi que les apôtres appelaient Jésus, le désignant ainsi comme étant leur maître, leur guide, et non comme le Messie, signifiant bien qu’il s’agissait d’un courant de pensée réactionnaire à l’intérieur de la communauté juive.

“Les religions sont comme des routes différentes convergeant vers un même point. Qu'importe que nous empruntions des voies différentes, pourvu que nous arrivions au même but” (Gandhi).

31 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON