(ébauche d’une) Sociologie des séries TV américaines

Genre méprisé ou ignoré par la critique cultivée depuis son origine (comme le fut d’ailleurs la série B au cinéma jusqu’à la révélation des Cahiers jaunes), il est frappant de constater que les séries télévisées américaines ont parfois été d’un très bon niveau en tant qu’œuvres de fiction, en dépit d’une mise en scène généralement académique. Mais leur intérêt réside parfois également en ce qu’elles traduisent une perception très fine de la société américaine que les plus grands cinéastes hollywoodiens n’ont pas toujours réussi a si bien décrire.

Brève parenthèse : sauf oubli de ma part, à l’exception du sympathique « Pause-Café » des années 80 (et des nombreuses et plus ou moins heureuses adaptations de Simenon), les scénaristes de la télévision française n’ont jamais réussi à percevoir quoi que ce fut ayant eu à voir avec la réalité sociale, y compris (et peut-être même surtout) quand il s’agit justement de leur postulat de départ, comme l’affligeant « Plus belle la vie » le démontre chaque soir de semaine aux dissidents de la messe pseudo-informative de 20 heures.

Cet embryon de réflexion n’a bien entendu aucune prétention exhaustive.

Au milieu des années 60, alors que l’American way of life est encore à son apogée, le génial Quinn Martin (Martin Cohn de son vrai nom) invente des personnages très attachants de Quichotte modernes qui auront en commun le déclassement social et l’errance :

LES ENVAHISSEURS

David Vincent, un architecte ayant renoncé à une brillante carrière (cf.l’épisode bouleversant ou les aliens le plongent dans la réalité virtuelle de ce qu’aurait été sa vie si il avait « réussi ») prêt à passer pour un paranoïaque en essayant de convertir le monde à la plus invraisemblable des théories conspirationnistes , celle de la prise du pouvoir par des « envahisseurs » extra-terrestres… Théorie qui perdurera d’ailleurs suite au troublant cas de « Rockwell », et débouchera sur celle des « magnificent twelve » présente en filigrane de la série « X-files » , et plus clairement exposée dans l’incontournable « Stargate SG-1 ».

LE FUGITIF

Richard Kimble est un honnête médecin, veuf et condamné à fuir la police qui le croit coupable du meurtre de sa femme, allant de petits boulots en jobs précaires dans une Amérique où l’on pouvait apparemment vivre en bas de l’échelle sociale un peu plus décemment qu’aujourd’hui.

L’INCROYABLE « HULK »

Le docteur Bruce Banner, alter ego de « Hulk » connaîtra plus tard un parcours similaire au fil des épisodes : docker, livreur, ouvrier de chantier, coursier, serveur etc… avec pourtant comme bagage un haut niveau d’études scientifiques.

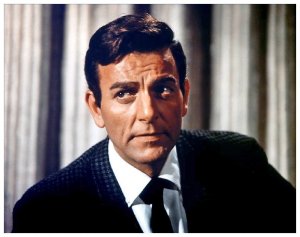

MANNIX

Parti pris singulier que ces héros authentiques (courage, droiture, persévérance) dans cette Amérique de la prospérité obligatoire qu’incarnera plus grossièrement sans doute le fils d’immigré arménien « Joe Mannix », dont le père, sourcilleux bourru aux doigts gourds, apparaît dans l’un des épisodes de la série. Le coléreux (limite caractériel) détective privé à la garde-robe souvent audacieuse, parfois jusqu’au kitsch, aligne en effet clichés du « standing » si cher à la population et à la culture des USA :

Cabriolets profilés, voitures de course, lunettes de soleil « dernier cri », vaste appartement en duplex à Paseo Verde. Mannix a un joli train de vie pour un « privé » comparé à un Philippe Marlowe, à un Sam Spade ou à un Thomas Sullivan Magnum (sur lequel nous reviendrons), malgré la Ferrari 308 GTS que lui prête Robin Masters et dont il a tout juste les moyens de remplir le réservoir.

Développé par Bruce Geller, Mannix fut inventé par le duo Richard Levinson/ William Link, qui triomphera quelques années plus tard en enfantant l’exact opposé du playboy californien à brushing : l’inélégant, crasseux, maladroit et supérieurement intelligent gnome borgne à la 403 déglinguée : le Lieutenant Columbo.

COLUMBO

Ici, dés le premier épisode, le propos est clair : démasquer la vanité et l’arrogance de cette société de parvenus ou se cachent sans difficulté d’ignobles meurtriers qu’est la bourgeoisie californienne du Los Angeles de l’époque.

Au fil des meurtres élucidés de manière éblouissante, une sorte d’archétype d’assassin se dégage :

La cinquantaine bien sonnée - un succès certain auprès des jeunes femmes, récemment acquis avec la fortune et/ou la notoriété - il décidera de se débarrasser sans ciller (comme d’un vieux frigo) de l’épouse fidèle et dévouée, de l’associé trop scrupuleux ou du mari trompé en suggérant un coupable tout trouvé par une mise en scène habile. Appartement somptueux ou maison de bord de mer, tableaux de maîtres, objets rares, domesticité stylée et voitures de luxe (généralement de très bon goût), la panoplie du « winner » est complète (en comparaison duquel Mannix est un minable middle-class) et impressionne toujours l’ineffable Lieutenant lors de son arrivée sur la scène du crime.

Ce dernier, à sa manière, peaufine chaque détail : vieilles chaussures jamais cirées (parfois un lacet casse), cigare verdâtre dont on imagine la puanteur, démarche chaloupée, regard insaisissable (du fait de l’œil en verre), accessoirement vieux basset hound abruti, et bien sûr, imperméable douteux.

Lors de la rencontre avec l’assassin (sympathique à 2 ou 3 reprises sur les 6 premières saisons, histoire de changer un peu…) le déroulement est identique : il attend de longues minutes avant de se présenter, le temps d’exécuter son numéro de minus à moitié-alcoolique, comme si le degré de mépris initial de l’interlocuteur/assassin allait déterminer le niveau de cruauté dont le lieutenant du LAPD fera preuve en établissant sa culpabilité, généralement jusqu’à l’humiliation pure et simple.

De mémoire de téléphage, depuis la bouleversante interprétation de Peter Falk, aucun personnage de télévision n’arrivera à se hisser à de tels sommets.

MAGNUM

Quelques étages au-dessous, donc, et un peu délocalisé des studios Universal (pour des raisons d’économie : amortir les structures de production existantes à Hawaï suite au tournage d’ « Hawaî-Five-O ») au début des années 80, apparaît le singulier et athlétique vétéran du Viêtnam, Thomas Magnum.

« …jamais plus de 100 dollars sur son compte en banque… » (épisode « la fouineuse, avec Erin Gray) semble le vœu pieu du moustachu aux chemises à fleur. Contrairement à son confrère Mannix, Magnum semble avoir fait vœu de ne rien posséder, à la manière des maîtres Mourid sénégalais, richissimes du fait du commerce itinérant de colifichets sur les plages, mais jamais propriétaires en nom propre de quoi que ce soit… Immense propriété avec plage, lagon, dépendances et bananeraie, Ferrari flambant neuve, et en cas de besoin hélico se son ami TC. Mais à peine de quoi inviter une fille au restaurant. D’où, peut-être, la rareté de ses conquêtes féminines (à l’exception notable de deux supposées sœurs jumelles interprétées par la très jeune Sharon Stone…), malgré un physique pour le moins avantageux…

Magnum a des vices de boy-scout : boire de la bière au goulot, tremper des biscuits dans du lait en regardant du base-ball à la télé, et jouer avec les nerfs du majordome de Robin Masters.

Mais à force de solitude, et sans doute comme séquelle de son passage sur le front de Da-Nang, Magnum a un petit problème, il entend « …une petite voix intérieure… » le guider à travers ses enquêtes, symptôme indubitable de schizophrénie latente… (comme le soulignait à l’époque un article -jamais retrouvé- du quotidien Libération)

Trois amis en tout et pour tout (si on compte Higgins), et une aventure par an à tout casser, si les troubles mentaux du P.I. ne sont pas vraiment susceptibles d’évoluer en psychose hallucinatoire, vu le contexte, on peut parler d’une forme de comportement borderline. Un épisode d’une des dernières saisons sera d’ailleurs l’occasion de voir Magnum confronté à ses parents lors d’un séjour en californie. Le diagnostic parental, quoique moins précis, n’épargnera pas "l’adolescent attardé" de quarante ans...

Un besoin de solitude qui n’est pas déjà sans rappeler celui du « Dr. House », ou de son petit cousin dérivé qu’est le « Mentalist ». Magnum en aura assuré la subtile transition sans le savoir.

DOCTEUR HOUSE

Nous y voilà. Si le héros d’hier croyait à la Vérité et à la Justice au mépris des critères de réussite de cette Amérique si foncièrement consumériste et avide d’ « upstanding » , ceux d’aujourd’hui ont comme franchi un pas vers la marge du fait de leur singularité, de leur droiture, mais aussi de leur intelligence.

House est le meilleur de tous les diagnosticiens de la région, si ce n’est du pays. Sa supériorité intellectuelle est écrasante, d’autant plus que son excellence semble lui demander peu d’efforts. Mais sa position sociale l’indiffère. Au plus s’accorde-t-il des petits plaisirs comme une grosse cylindrée et une installation hi-fi haut de gamme. Mais il se fout du reste, et par dessus tout de la « rat race », la course à la réussite effrénée des médiocres, l’ambition des jeunes cons pour qui sauver des vies est un moyen et non une fin.

L’humanité lui semble trop prévisible, résultat du conditionnement des esprits par la publicité, la désinformation, et le conformisme ambiant de l’Amérique post- Bush et post-9/11.

Alors il s’isole, s’enivre de musique, et assume le fait de payer des prostituées pour se défouler de temps en temps.

Qui est-il ?

Un misanthrope ? Un sociopathe ? Un psychopathe ? Oui, sans doute, mais parce que le monde, autour de lui, a basculé et n’est pas en accord avec ses valeurs qui sont pourtant les bonnes, les vraies. La reconnaissance, c’est bon pour les cons. Etre en accord avec lui-même, c’est faire ce qu’il doit, quoi qu’on pense de lui.

Un héros. Un exemple moral pour les jeunes générations. Même si il est mal embouché, dit des gros mots et va voir les putes.( Comme un écho au personnage admirable d’Eastwood dans le film « Gran Torino » qui dit la même chose encore plus explicitement).

13 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON