Le savoir est un combat pour la vérité à venir, l’ignorance contemporaine est la victoire des faux-culs de la science

Un coup d’œil sur l’Histoire montre que le champ des savoirs inclut quelques ruptures et innovations radicales qui ne se font pas toujours dans la sérénité. Bruno, Galilée, Descartes, Spinoza, puis Darwin, Pasteur et même Einstein ont dû affronter des autorités (voire des masses) en place et faire face à des oppositions farouches et déterminées. Le sort de Bruno et même de Galilée, puis Descartes et Spinoza paraît « distorsionné » et aberrant. Celui de Darwin ou Pasteur semble plus intelligible de notre point de vue. Quoi que l’histoire en juge, le fait est que la mise en place de nouvelles connaissances ne se fait pas sans obstacles, comme du reste toute nouveauté, y compris les plus évidentes comme l’automobile qui eut en face quelques réticents, vite balayés par l’engouement des jeunes générations et de ceux qui ont su prendre plaisir à l’ivresse et au confort de la vitesse. D’ailleurs, même les connaissances peuvent devenir un chemin vers l’ivresse, pour peu qu’on sache s’y investir passionnément. Et ce n’est pas Spinoza ou Nietzsche qui démentiront. Si la constitution des savoirs dépend d’une ou de quelques personnes, la diffusion et l’adhésion aux savoirs reposent sur un processus complexe qui, de tous temps et encore à l’époque moderne, s’effectue avec beaucoup d’obstacles, de réticences, d’inhibition, d’oppositions.

Actuellement, un certain nombre de savoirs constitués, institués, sont enseignés dans les écoles et diffusés à travers un système où stars et autres célébrités de l’écriture, éditeurs et médias sont de connivence. Il existe une doxa, une pensée conforme aux consensus établis par les institutions savantes. Il existe une autre doxa, conforme aux choix du système de grande diffusion, qui suit de près la première doxa. Et puis, au fil des progrès du savoir, quelques infléchissements se produisent, suscitant parfois une vision nouvelle dans un champ de connaissance. Notre Modernité contemporaine a incorporé nombre de transformations dans les champs des savoirs. Mais actuellement, on pressent quelque achèvement, quelque stase. Les promesses tenues par la génétique et les sciences du cerveau n’ont pas été tenues. La vie, autant que l’esprit, échappe à la compréhension des savants, dévoilant les limites de l’approche mécaniste et computationnelle. Pourtant, il y a bien un domaine où paraît-il, un changement profond de vision s’opère. C’est celui de l’éthologie, discipline étudiant le comportement animal. Les frontières séparant l’homme des bêtes se déplacent. L’animal est pensé comme ayant une forme de subjectivité, une maîtrise en quelque sorte de son intériorité, avec la possibilité de créer une sorte de « culture animale ». Il est certain qu’on n’a pas fini de commenter ces résultats dont la portée n’a pas encore été comprise. Par ailleurs, d’autres bouleversements des savoirs pourraient avoir lieu, mais pour émerger, il leur faudra percer le mur de l’orthodoxie. Il fut un temps où les savants innovants étaient sur la défensive. Actuellement, les lignes de force ont changé. Une idée nouvelle doit se battre pour émerger dans le champ des débats, être discutée, puis le cas échéant acceptée. Il serait utile de dresser un état des lieux permettant de sonder quels sont les obstacles se mettant en travers de l’émergence de pensées hétérodoxes. Pour ma part, j’en vois cinq.

Commençons par les plus évidents. L’enseignement et la « culture » ne jouent pas en faveur des nouveaux savoirs. Ce qui se comprend et d’ailleurs, ce n’est pas condamnable, bien au contraire. Il faut des bases solides, des règles puissantes, afin que les esprits soient formés avec des connaissances assurées et tangibles. Une émergence nouvelle se présente comme une transgression mais sans règles et bornes, il ne peut y avoir une transgression savante. Le progrès se fait par dépassement et s’il n’y a rien de substantiel à dépasser, alors la nouveauté émerge mais elle n’est pas savante, tout au plus une fantaisie. La formation des esprits est nécessaire. Par contre, l’esprit de curiosité et de fronde, cet esprit qui fait les découvreurs, n’est pas encouragé, cultivé.

Le second obstacle provient du dispositif institutionnel et praxique dans lequel se trouve inséré le scientifique, travailleur dans une discipline, producteur de publications scientifiques mais aussi, potentiellement, auteur de nouveaux paradigmes, synthèses et autres visions de la nature ou de la société. Cet obstacle tient en une formule, le nez sur le guidon. A force d’être inséré et impliqué dans une praxis, le scientifique voit son esprit se mouler dans un sillon intellectuel ajusté à son rôle professionnel et une spécialité dont il connaît les contours mais qui par réciprocité, borne son champ de compréhension intellectuel. Sauf s’il décide de rompre les frontières de son champ disciplinaire, ce qui arrive souvent et permet d’alimenter les réflexions multidisciplinaires dont certaines sont diffusées auprès du grand public.

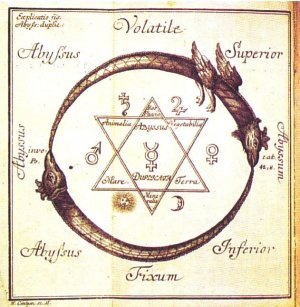

Examinons maintenant trois types d’obstacles dépendant de la constitution anthropologique de l’homme telle qu’on peut la comprendre selon la tripartition tracée par saint Augustin, autrement dit, les trois libidos (sentendi, dominandi, sciendi), autrement dit, les trois désirs des sens, du pouvoir et de la connaissance.

Le premier désir est simple à comprendre dans son interférence avec le processus des savoirs alternatifs. Ce n’est pas nouveau, le savoir est une marchandise, les sophistes l’avaient compris il y a 2500 ans. A notre époque où la valeur argent domine, les savoirs sont, excepté leur valeur intrinsèque (Marx aurait dit valeur d’usage), une valeur qui se monnaye, conférences, prestations diverse, surtout édition et dans le domaine institutionnel, la production des savoirs est le levier pour une carrière qui avance avec la rémunération. On comprend aisément que promouvoir des savoirs nouveaux demande quelques sacrifices en temps, en disponibilité, mais aussi recèle quelque part de risque car toute nouveauté, si elle séduit les uns, peut déranger, auprès des cercles en place, qui risquent de bloquer l’avancement du « renégat aventureux » ; ou bien (si elle est diffusée) faire perdre des parts de marché, de l’audience, des lecteurs. Rappelons tout de même qu’au début des années 1980, quelques médias, dont Actuel, relayaient des auteurs comme Sheldrake, Capra, Bohm et j’en passe. Il faut dire que les gens étaient curieux et aventureux. Sont-ils devenus timorés et moutonniers ? On ne peut le dire mais il est certain que les médias ne cherchent pas à surprendre et misent sur ce lectorat moutonnier et moyen.

Pouvoir et savoir sont entrelacés, sans pour autant se recouvrir. Disons qu’il existe une connivence, connue et exemplifiée par des cas d’école, entre l’usage, la production des savoirs, et ce que les dispositifs de la domination peuvent en tirer, puissance, pouvoir, gloire. Cette conjecture inhérente aux institutions intervient alors selon deux modalités face aux nouveaux savoirs hétérodoxes. Dont il s’agit de se défendre pour éviter de perdre quelques parts de pouvoir. C’est ce qui arrive quand une pensée prend un essor visible. Sinon, un savant institué ne déploiera aucune énergie pour propulser un chercheur qui risque de rendre dépassées ses thèses, et/ou percer puis recevoir l’approbation du cénacle. Le scientifique, l’intellectuel est un homme qui comme tout homme, se laisse gagner par la jalousie et l’envie. Mais qui, en d’autres cas, sait être un animal moral, et donc, rien n’est désespéré pour les savoirs hétérodoxes. Le chemin est plus difficile, c’est tout. Il peut aussi être sans issue, soit que l’on se soit fourvoyé, soit que le système se soit dévoyé.

Le désir de savoir. Sans lui, nulle pensée philosophique ou scientifique n’aurait pu voir le jour. Sur ce point, le mystère persiste. On ne sait pas expliquer le déclic qui conduit un Newton à penser la gravitation, ou un Darwin à penser l’évolution. Mais l’envers du phénomène doit aussi être abordé. Car d’autres déclics se produisent chez ceux qui parviennent à accéder aux savoirs nouveaux. Rappelons que dans la France de Voltaire, très peu comprenaient Newton, ni la monadologie de Leibniz. Si les connaissances progressent, c’est par le biais du désir de savoir. En ce domaine, deux obstacles concourent à obérer l’avènement des nouveaux savoirs et connaissances. Le premier est simple à comprendre, c’est l’aptitude à percer les secrets du monde, aptitude qui n’est pas offerte à tout le monde et qui du reste, se travaille. Car sans s’être rendu maître des fondamentaux d’un savoir scientifique, on ne peut avancer. Ensuite, la balle est dans le camp de ceux qui ont en charge la validation des savoirs et connaissances. En science, cela va presque de soi car l’expérience tranche. Dans d’autres domaines, plus transversaux, philosophie, métaphysique, philo de la nature, c’est autre chose. L’obstacle est d’ordre cognitif quand les gens de science ne parviennent pas, pour des raisons diverses, à comprendre une pensée nouvelle. Il est d’ordre affectif quand un savoir remet en cause des certitudes au point de faire douter un savant de son œuvre, le déstabiliser, le pousser dans l’inquiétude et le miroir de la vérité brisé par les nouvelles certitudes naissantes. Très inconfortable que de penser qu’on s’est trompé. Très inquiétant que de naviguer dans des pensées aux impacts intellectuels déstabilisants et percutants.

De ces rapides analyses, nous pouvons tracer deux entrelacs, car l’homme, la société et les trois types de désirs jouent de connivence, dans un sens ou dans l’autre. L’entrelacs du conservatisme et de l’acquis, c’est une association doublée d’une articulation ; vendre les savoirs qui se vendent, copiner et opiner avec les puissants et les reconnus, ne pas se prendre la tête et se complaire dans les connaissances acquises. C’est une configuration qui, en termes d’éthique, se conçoit comme perdant-perdant, mais en termes de confort existentiel et matériel, relève du gagnant-gagnant. A l’inverse, il y a l’entrelacs du progrès des connaissances. Il faut alors s’affranchir des plans de carrière, des désirs matériels, puis des mirages de la gloire et de la carrière, tout en étant en situation de conflit. Il faut affronter les puissants, ne pas les craindre. Enfin, sur le plan spirituel, il faut oser se déstabiliser, naviguer dans les savoirs, défier les acquis, les conventions, mettre en doute les orthodoxies, être curieux, avancer dans la forêt et un jour, parvenir à la clairière. L’allégorie de la clairière n’est pas gratuite. Certes, elle renvoie à un obscur philosophe de la Forêt noire, mais elle indique le progrès de l’humanité vers la Lumière, l’ouverture de l’esprit. Les temps sont au verrouillage. Aux œillères. Mais d’autres matins pénétrés de doctes connaissances viendront, nul ne sait comment et quand. Les savoirs sont sur le point de basculer, pas maintenant mais d’ici quelque temps. Ces quelques réflexions ont permis, je l’espère, de dessiner les obstacles mis en travers du basculement. En vérité, l’obstacle n’est autre que l’homme. C’est lui qui détermine les possibilités de connaître, les règles du jeu dans la pratique sociale des savoirs, tout en s’érigeant en mur pour des raisons légitimes (dispositifs acquis, transmission, institutions) et d’autres moins avouables.

Le champ des savoirs est un enjeu mettant en jeu autre chose que les savoirs, l’ego, le pouvoir, l’image, la notoriété, les avantages acquis des savants, les avantages dérivés, prébendes, dividendes, accès aux médias, aux éditeurs. De tout ce processus résulte qu’une pensée nouvelle, avec ses innovateurs, trouve face à elle un mur qui peut-être n’a jamais été aussi puissant, alliant médias, argent et pouvoirs, un mur que les Descartes, Newton, Kant, Hegel, n’ont pas eu à affronter. L’obscurantisme de l’Eglise étant d’une puissance ridicule fasse à cette science de masse que véhiculent pour le profit bon nombre d’acteurs qui ont intérêts mutuels à fixer les savoirs dans une forme où ils en tirent profit. Des noms ? La liste serait bien trop longue, aussi étendue que leur sincérité et leur vérité est limitée. Les faux-culs du savoir sont aisément identifiables. Ils sont entrelacés dans la décadence de l’époque dont l’ère a commencé il y a plus de 20 ans.

38 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON