Taïwan : la longue marche vers la démocratie

La jeune démocratie taïwanaise se développe dans un contexte interne et externe complexe. D’autant qu’en Asie, la démocratie est encore dans bien des pays à construire, et dans d’autres, à vraiment faire exister. L’expérience démocratique de Taïwan, dans un tel cadre historique, est riche en enseignements sur les problématiques modernes de la démocratie en Asie.

A l’évidence, les problèmatiques de toutes natures que Taïwan, pays de 23 millions d’habitants, rencontre dans sa longue marche commencée en 1985 vers la démocratie, sont assez communes à de nombreux Etats de la région Asie-Pacifique.

C’est pourquoi une étude de son histoire démocratique récente peut avoir un intérêt certain pour tous ceux qui, en Europe, en Asie ou ailleurs, souhaitent et/ou combattent pour l’expansion de vraies démocraties en Asie, ce qui apporterait une meilleure stabilité politique au monde entier.

1985-2007 : un grand bond en avant sur tous les plans

C’est en 1985 que débute l’histoire démocratique moderne de Taïwan, lorsque le parti unique au pouvoir depuis la fondation du jeune Etat, en 1949, le Kuomintang, décide d’organiser la transition vers une société démocratique.

Cette orientation est à mettre en rapport avec l’analyse que les dirigeants de ce parti faisaient à l’époque de leur possible devenir après que la Chine populaire ait commencé son "ouverture" au capitalisme, et, ce faisant, privé le gouvernement taïwanais de soutien politique et diplomatique au niveau international, en attirant des masses croissantes de capitaux occidentaux et américains, donc des relations politiques nouvelles.

En 22 ans, l’évolution de la société taïwanaise, toutes proportions gardées, pourrait se comparer avec les changements survenus en Chine. Mais, la nature des bouleversements intervenus est fort différente. Taïwan a réussi à la fois à s’assurer une économie dynamique et une cohésion sociale relativement stable, en privilégiant d’abord un essor économique rapide, doublé, avec le temps et s’appuyant sur cette expansion, d’une politique sociale visant à améliorer la situation générale des citoyens.

Il en résulte une situation actuelle qui est encore largement transitoire et qui donne parfois l’impression d’un pays "en chantier", traversé d’apparentes contradictions pour l’observateur extérieur : l’économie se revendique ouvertement "de marché", mais le secteur public et les entreprises d’Etat y représentent une partie significative de la richesse produite et de l’emploi (pétrole, transports ferroviaires, énergie, etc.) et jouent le rôle d’une sorte de volant d’entraînement de l’ensemble ; la naissance d’un système de santé publique couplé à la mise en place d’une assurance sociale collective a été à l’initiative des autorités publiques dans un pays où les syndicats se développent certes, mais sont loin d’avoir la puissance et la représentativité reconnue dans d’autres pays ; le capitalisme et l’esprit commercial qui en est l’essence y sont valorisés, mais les grandes fortunes du pays contribuent, via un réseau vigoureux de fondations à caractère social, à la création d’hôpitaux, d’écoles, voire d’universités, mais aussi au soutien financier, direct et indirect, en direction des milieux défavorisées.

Sur le terrain politique, les citoyens ont dorénavant plusieurs partis qui briguent, à divers échelons, leurs suffrages, même si les moyens dont disposent ces partis sont parfois à des échelles bien disproportionnées et que les affaires de corruption sont encore bien trop nombreuses.

En résumé, Taïwan est une société moderne en pleine mutation, avec des équilibres plutôt instables et aux bases encore fragiles.

Les problématiques internes et externes

Si, pendant plus de quarante ans, la Chine a été la problématique essentielle apparente de Taïwan - du fait de l’état de guerre larvée entretenu par le parti unique -, la démocratisation accélérée, reliée au stupéfiant développement de l’économie de l’île, a modifié radicalement les problématiques de la société taiwanaise.

Il apparaît clairement qu’aujourd’hui, l’attention des citoyens taïwanais est plus focalisée sur les questions internes, sociales, économiques et de politique pour le futur que sur le vieux débat sur : "Sommes-nous une partie de la Chine ou un autre peuple ?"

Si, en effet, le chômage est résiduel pour le moment, si la société taïwanaise a vu prospérer une large classe dite "moyenne", il n’en reste pas moins que des questions non résolues pour le moment rongent de l’intérieur le pays et constituent des menaces à terme pour sa pérennité et sa stabilité.

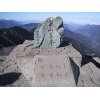

La première, et aussi celle dont il est le moins débattu en public, surtout avec les étrangers, est celle que je nommerai avec prudence : la "crise de l’identité taïwanaise". Car, cela est en général peu su par l’opinion publique, la population de l’île est diverse. On peut distinguer trois grands groupes : ceux qui se sentent d’abord "chinois", ceux qui se définissent en priorité comme "taIwanais", et les aborigènes. Ainsi, à Taiwan, beaucoup de personnes parlent au moins deux langues, le mandarin traditionnel et le taiwanais (qui provient du dialecte de la région chinoise de Fujian). Les aborigènes, concentrés notamment dans les montagnes du centre et sur la côte orientale de Taïwan, parlent en général leurs propres dialectes, mais aussi le taiwanais, et ont souvent été scolarisés en mandarin.

Tout cela explique que se pose en profondeur cette question "identitaire" qui n’est pas pour le moment d’une grande acuité, mais pourrait bien devenir un facteur déstabilisant si les autorités n’y apportaient pas les solutions fédératrices les plus adéquates.

Parallèlement, la question démocratique n’est toujours pas résolue totalement et les dirigeants politiques de tous bords en sont bien conscients, au moins dans leur discours public. D’un certain point de vue, les deux questions peuvent apparaître comme liées. On peut ainsi poser comme théorème que plus la société taiwanaise aura d’homogénéité sociale par la prospérité également répartie, notamment via les programmes sociaux (assurance maladie, système de retraite, allocations-chômage décentes, salaires minimaux garantis, législation du travail moderne...), et en conséquence, plus de vitalité démocratique et de véritable représentativité des diverses sensibilités des citoyens, plus les habitants de l’île auront le sentiment fort d’une destinée commune qui surmontera les facteurs de division, voire de déchirements potentiels.

Il semble que ces questions et leurs relations internes fassent l’objet de débats féconds au sein des deux grands partis du pays, le Minjintang au pouvoir et le Kuomintang dans l’opposition, mais aussi dans les plus petites formations politiques.

On peut y voir un signe de confiance pour l’avenir de Taïwan et pour la vitalité de son débat démocratique.

De l’intérieur vers l’extérieur

Ce rapide survol des problématiques essentielles de la société taiwanaise ne doit pas faire oublier que sa démocratie, fût-elle à améliorer, exerce un rôle non négligeable sur la scène politique régionale asiatique.

Nul ne doute que son exemple, surtout si les autorités de l’île savent anticiper les problèmes identifiés et y apporter les solutions appropriées, ne produise à terme des effets bénéfiques démocratiques en Chine, mais aussi dans d’autres pays où les valeurs démocratiques sont bien "jeunes" et surtout peu "implantées", comme la Thaïlande ( aux élections truquées et menacée de mise sous tutelle militaire), la Corée du Sud (cf. le jugement intervenu hier dans le scandale du groupe Samsung qui fait penser au cas Enron aux Etats-Unis), voire le Japon où la démocratie est encore bien trop "ponctuée" de scandales politico-financiers et de suicides, comme celui, très récent, du ministre de l’Agriculture Matsuoka.

En s’attaquant à ses problèmes intérieurs, Taïwan pourrait alors servir d’exemple à suivre pour l’extérieur. Ce qui valoriserait en retour sa place politique régionale et internationale.

Dans une région où la démocratie a besoin de se développer, de s’affirmer, de se bâtir par des politiques adaptées à cet objectif, en se fondant sur des processus démocratiques forts, Taïwan pourrait ainsi trouver sa vraie place, originale par bien des aspects, dans le concert démocratique des peuples.

3 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON