Introduction aux Facteurs Humains

Les facteurs humains prennent une place de marque dans les analyses plus ou moins pertinantes après les accidents. A chaque perte humaine, la question refait surface : quelle a été l'erreur humaine et d'où vient-elle ? Introduction à une discipline en plein essor qui monopolisera les innovations de demain dans le domaine management opérationnel.

On définit les facteurs humains comme étant les facteurs qui contribuent à l’occurrence d’une situation du fait de l’action ou de la décision de l’homme, individuellement ou collectivement, tels que les comportements, les conduites, les organisations, les décisions ainsi que toutes les interactions entre eux.

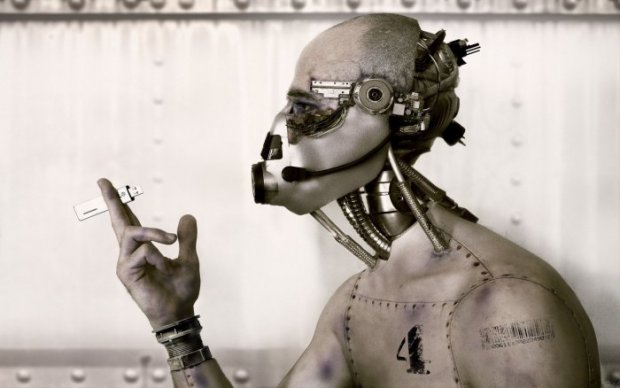

D’une manière plus prosaïque, l’implication de l’homme dans les opérations, où la technologie est au centre du succès, limite le système à un niveau d’imperfection par l’influence des émotions. On sait concevoir des machines autonomes, mais la touche d’émotion que l’opérateur impose est-elle vraiment de trop ou est-elle essentielle à la fiabilisation du système ?

Même si les facteurs humains imposent certaines failles difficiles à définir, ils ont l’avantage d’apporter une critique subjective indépendante sur les actions d’un système préprogrammé. En effet, un tel système ne sait pas prendre de recul sur les erreurs qu’il n’est pas capable de mesurer. Il agira alors naïvement selon son programme imparfait (puisque conçu par l’homme). L’homme intègre au système une capacité d’improvisation que la machine ne peut avoir lorsque le contexte sort de la plage de fonctionnement prévue par le programme. Or, plus les systèmes se complexifient, plus il est difficile d’intégrer au programme toutes les perturbations possibles. Au fur et à mesure que la technologie progresse, l’automatisation se perfectionne et gagne du terrain sur l’humain. Mais à chaque progrès, d’autre besoins naissent, donc de nouvelles perturbations interviennent.

Ainsi, c’est admis, la présence de l’homme est indispensable au sein d’un système technique tant que ce dernier peut être amené à rencontrer des scénarios qu’il n’aurait pas anticipé. Mais cette présence peut être nocive puisque les émotions, ou facteurs humains, ont cette nature incontrôlable d’irrationalité pouvant entrainer le système à l’échec. Le tout n’est pas d’essayer de rationnaliser l’homme, cela reviendrait à le déshumaniser, mais il faut, tant que possible, le fiabiliser. Cela consiste à une formation guidée par le besoin de sensibiliser l’opérateur humain à ses vulnérabilités, ses faiblesses, donc de le familiariser avec ses atouts et lui faire admettre ses failles.

L’opérateur

L’opérateur est l’individu chargé de la supervision et de la conduite d’un système plus ou moins technique agissant dans un environnement plus ou moins changeant. De plus, il n’est pas forcément le concepteur du système. Toutes ces variables impliquent la nécessité pour l’opérateur de devoir s’adapter. C’est exactement son rôle dans un système. Puisque sans influence des changements imprévisibles, un système purement technique entièrement automatisé pourrait très bien opérer sans l’intervention humaine. Dès que des perturbations imprévisibles interviennent, l’opérateur est là pour réadapter le système à un nouveau cadre opérationnel.

Par conséquent, l’opérateur s’intègre dans le système complexe et perturbé où plusieurs facteurs divers s’interfèrent avec lui (voir le modèle SHELL de Hawkins de 1975). Il devra gérer ces interfaces à chaque instant, donc en même temps (ou presque) mais avec un traitement particulier pour chacune d’elle. Cette diversité l’expose à de grandes difficultés comme celle devoir capter beaucoup d’éléments, de les mémoriser, de les interpréter et d’en générer une action ou une décision. Il peut exister un déphasage entre les éléments d’interférents, ce qui oblige l’opérateur à faire appel à ses trois types de mémoires : sensorielle (notions de reflexe, d’immédiateté, de primitivité : cerveau reptilien), de travail (notion d’émotion, d’intuition, d’entraînement, d’expérience, cerveau limbique) et enfin opérationnelle (notions de raison, de connaissance : cerveau néo-cortex).

Cette accumulation de difficultés, propre à l’activité opérationnelle, entraine un risque de surcharge de travail, dons un risque de dégradation des capacités de l’opérateur. C’est donc en jouant sur ces éléments que l’opérateur pourra se fiabiliser pour répondre aux exigences du système dans lequel il s’intègre. Le rôle de la discipline qu’est le facteur humain est alors de définir les méthodes de travail pour l’opérateur ainsi que de déterminer précisément les limites de ce dernier pour qu’il puisse se gérer de manière autonome.

Une des premières difficultés rencontrée par l’opérateur est la subjectivité de ses interprétations. La représentation mentale d’une observation dépend de l’angle de vision de l’observateur (au sens propre comme au sens figuré). Pour limiter les erreurs, l’opérateur doit vérifier les informations et s’assurer que son interprétation n’est pas vide de sens. Pour cela, il doit s’entourer d’autres observateurs, techniques ou humains, à condition qu’il maitrise correctement la communication entre lui et les autres. L’un des défis de l’opérateur est donc d’être capable de travailler avec d’autres opérateurs (techniques ou humains) sans que le système ne perde en efficacité et en performance. Concrètement, de ce qui est du technique, l’opérateur doit savoir utiliser ses outils dans toutes les conditions émotionnelles et de stress. Pour y arriver, il est nécessaire de s’entrainer et d’entretenir la complicité entre lui et son outil. De plus, il doit y avoir un effort de recherche dans la conception des outils pour intégrer au mieux l’opérateur (accompagné par ses faiblesses) au sein du système. C’est la notion d’ergonomie. De ce qui est de la communication et du travail collectif, on fait appel à des notions de relations humaines, où l’on fait appel à la notion de synergie. Nous nous limiterons à l’individu et à son environnement, nous n’irons donc pas plus loin sur ce thème.

Théoriquement, un système bien pensé est un système qui estime avec justesse la charge de travail nécessaire que les opérateurs doivent fournir pour rester à un niveau de performance et de fiabilité optimal. Mais il n’est pas possible de tout anticiper, et même dans un système parfaitement pensé, l’opérateur peut montrer des signes de faiblesse causées par des facteurs exogènes au système, voir même propre à chaque individu.

Une des limites individuelles est la motivation. Toute personne normalement conçue n’agit que dans le sens de ses intérêts personnels. Ce comportement considéré comme systématique n’est pas toujours perceptible et n’a pas forcément un caractère égoïste puisque ces intérêts peuvent être partagés avec d’autres, à une échelle parfois très large (famille, amis, compatriotes, membres de la communauté, etc.). Cela s’appelle la sphère identitaire et elle connait plusieurs niveaux de rapprochement à l’individu. Un opérateur sera motivé si son action va dans le sens de ses intérêts, donc les efforts qu’il accepte de concéder pour accomplir l’action doivent être directement liés, et même quantitativement comparables, à ce que ces intérêts y gagnes. Si cet équilibre n’est pas atteint, l’opérateur refusera de mener son action au plus au niveau de performance que le système espère de lui. Il est donc indispensable de soigner et d’entretenir cette motivation, au risque d’amener le système à l’échec. Les moyens disponibles pour entretenir la motivation doivent être adaptés aux exigences et aux intérêts de chaque opérateur. La pyramide de Maslow permet de définir ces moyens, il convient ensuite de situer les ambitions de l’opérateur dans ce graphique pour estimer au mieux ce dont il a besoin.

Un autre facteur pouvant dégrader les performances d’un opérateur : la fatigue. Globalement, lorsque le niveau de fatigue augmente, la plage de performance de l’opérateur, en fonction de la charge de travail que le système lui inflige, se réduit. Ici, ce n’est donc pas la performance en elle-même qui est systématiquement dégradée mais bien la fiabilité de l’opérateur, et donc sa capacité à jouer son rôle « d’improvisateur » en cas de dérive du système ? Cette fatigue a des conséquences sur les capacités mentales et physiologiques de l’opérateur ? En fait, la perception, la vigilance, la force, la raison, la rapidité, l’attention, l’anticipation… La liste est longue et on en oublierait forcément.

La fatigue peut être due soit à une mauvaise conception du système (mauvaise ergonomie, mauvaise répartition du travail), soit à l’opérateur lui-même (mauvaise gestion du sommeil, mauvaise estimation de ses propres limites, mauvais régime diététique, etc.). Pour lutter contre la fatigue, il faut donc se battre sur ces deux fronts. On retrouve ici encore le rôle crucial du facteur humain en tant que discipline. Celle-ci va déterminer les limites et le cadre de l’opérateur par rapport aux dangers de la fatigue. C'est-à-dire qu’elle offre des recommandations efficaces et pertinentes pour concevoir les systèmes et pour former les opérateurs à devenir autonomes. Concrètement, les opérateurs doivent apprendre à se connaitre pour adapter leurs régimes de sommeil , de nutrition, d’hydratation ou encore d’entrainement physique afin de se préparer à un système qui lui demandera de pousser ses capacités au bord de ses limites mentales et physiologiques. Cela revient à penser que l’opérateur est une machine parmi d’autres au sein d’un système hétérogène et qu’elle doit être entretenue pour limiter l’usure précoce.

L’erreur

Après un accident, la question que tout le monde se pose est toujours la même : est-ce une erreur humaine ou une défaillance technique ? En réalité, l’erreur est toujours humaine Puisque soit elle vient d’une faute d l’homme qui a conçu le système, soit elle vient d’une faut de l’homme qui l’utilise. Ces deux métiers ont beaux être différents, ils restent néanmoins très liés, puisque la performance de l’indépendance de celle de l’autre et vice versa. Comme on l’a vu, l’opérateur a besoin d’être bien intégré dans un système pour fiabiliser l’ensemble. L’interdépendance est indéniable mais la répartition des responsabilités après un échec n’est pas évidente pour autant.

Au-delà d’essayer de savoir qui est responsable d’un échec, il faut chercher à savoir comment l’éviter. Même si l’erreur n’est pas inévitable car le risque n’est jamais nul, les systèmes (opérateur + outil technique) doivent être en mesure de réagir correctement en cas d’évènement indésirable.

L’erreur, ou l’échec d’un système, survient lorsque cet ensemble sort de sa plage de fonctionnement prévue. Soit l’opérateur technique subit des perturbations qu’il n’avait pas anticipé dans sa programmation, soit l’opérateur humain n’est plus en mesure de fournir le niveau de performance souhaité. En réalité, généralement, c’est une association de deux facteurs.

De ce qui est de l’évitement de l’erreur, l’idée est qu’un système bien conçu doit d’abord subir une série de perturbations pour devenir faillible Tout le jeu est de faire travailler ce système aux limites de ses capacités sans jamais réunir toutes les conditions, puisque c’est bien l’objectif final : gagner en productivité, donc fournir un maximum de travail tout en limitant l’utilisation des ressources. Le système doit alors être pensé pour que quelque soit l’orientation que prend le mouvement dans l’action, des signaux d’alerte doivent éviter l’alignement des « trous » du Swiss Cheese Mode de Reason. Le rôle de l’opérateur est de percevoir ces alertes et de freiner l’emballement du système avant qu’il ne soit trop tard. Pour faire ce travail, l’opérateur humain doit être à un très haut niveau de performance et sa charge de travail ne doit pas être proche des limites acceptables pour maintenir une marge de manœuvre au cas où le système lui demanderait, momentanément, d’augmenter la charge, le temps de s’éloigner de l’erreur, voir même de la rattraper si celle-ci a déjà été dépassée.

On l’aura compris, toute dégradation des performances de l’opérateur, pour les raison décrites dans le chapitre précédent, entraine systématiquement un risque accrue d’accélérer l’arrivée de l’erreur et retarde le retour du système à un état normal après avoir subit un échec.

5 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON