L’évolution en pleine révolution

La théorie de l’évolution est en plein bouleversement. Sans entrer dans les détails, on peut positionner deux stades consistants de cette théorie qui, dans les années 1950 et 60, s’est désignée comme synthétique, incorporant les résultats de la paléontologie, de la systématique (classification des espèces selon les similitudes phénotypiques) et d’une génétique assez rudimentaire basée par exemple sur les recherches menées sur la drosophile. La seconde étape a commencé dans les années 1980. Premièrement, dans le champ de l’évolutionnisme propre, avec la thèse des équilibres ponctués propulsée par Eldredge et Gould. Deuxièmement, grâce aux données produites par les analyses génétiques, les parentés entre génomes ont renforcé les moyens de connaissance des embranchements ce qui a permis de perfectionner la cladistique (discipline émanée de la systématique visant à cerner les aiguillages dans l’évolution). Troisièmement, ces mêmes donnés génétiques ont permis au généticien des populations Motoo Kimura de proposer une théorie neutraliste énonçant que la plupart des mutations géniques sont neutres et ne confèrent aucun avantage adaptatif. Dans ce contexte épistémologique, quelques-uns ont décelé une crise dans la théorie de l’évolution. Mais faute d’alternative sérieuse et radicale, les évolutionnistes en sont restés pour la plupart ancrés dans une théorie qui de synthétique est devenue orthodoxe. Ce qui n’a pas empêché quelques astucieux scientifiques de s’engouffrer dans l’impasse de l’intelligent design dont la notoriété ne tint pas tant à l’innovation théorique qu’à la controverse suscitée par l’instrumentalisation par les mouvances fondamentalistes aux Etats-Unis.

Une étape supplémentaire a été franchie au tournant du millénaire. Les années 2000 ont vu se dessiner une nouvelle donne en matière de compréhension des mécanismes génétiques, épigénétiques, l’ensemble étant alors appliqué au développement des organismes (voir par exemple l’usage des puces à ADN). Par ailleurs, un champ disciplinaire nouveau est apparu, la génétique du développement, l’évo-dévo comme on l’appelle dans les milieux spécialisés. Bien que née il y a quelques décennies, l’évo-dévo a basculé dans une direction très fructueuse assez récemment, grâce aux données génétiques et surtout épigénétiques. Le lecteur intéressé par ce point pourra consulter un petit livre écrit par John Maynard Smith qui précise l’importance des mécanismes de développement et la nécessité qu’ils soient conservés (La construction du vivant, Cassini, traduction en 2001 de l’édition originale parue en 1998) : « je crois que les choses sont en train de changer, principalement grâce aux progrès de la génétique du développement. En génétique classique, l’identification d’un gène se fait en analysant des familles dont les individus manifestent des caractères observables différents, du fait de la présence du gène muté. En génétique du développement, on essaie de découvrir comment la mutation du gène induit des conséquences directement observables et par suite quel est le rôle de du gène non muté dans le développement normal. De nouvelles techniques moléculaires permettent d’identifier quelques sont les gènes actifs dans les premières étapes du développement, de déterminer leur séquence, de découvrir quand et où ils sont actifs… » (JMS). On comprend alors que la combinaison de la biologie génétique du développement et de la cladistique peut fournir des éléments épistémiques encore plus puissants que ceux imaginés par JMS. Comme ceux qui viennent d’être publiés dans la revue Nature et que je vais essayer de présenter en les cadrant d’une manière personnelle.

L’évolution est faite de transformations et de bifurcations au cours desquelles des innovations phénotypiques radicales se produisent. Par exemple l’apparition des vertébrés dont le squelette permet un agencement solide des tissus et notamment des muscles. Ou alors plus récemment la station debout, innovation propre à l’homme ayant permis de libérer la main devenue un outil. L’une des innovations les plus signifiantes est rarement évoquée dans les livres de biologie. C’est l’embranchement ayant produit les bilatériens. Animaux possédant un axe antéro-postérieur (bouche et anus chez le vers, tête et queue pour les espèces dotées d’un système nerveux central…) et se développant à partir de trois feuillets embryonnaires. Le propre du bilatérien est d’aller au devant de la nourriture et on peut penser aussi, du partenaire sexuel pour les espèces supérieures. Le bilatérien est un explorateur, il se déplace dans le milieu et ne se laisse pas flotter en état presque végétatif, attendant que la nourriture passe à sa portée, comme le fait la méduse ou l’anémone de mer qui elle, s’accroche à un rocher. L’apparition des bilatériens nous renvoie à une énigme universelle, celle d’une nature qui, au lieu de se « sédentariser » sur un sol ou un fond marin, se transforme pour explorer un espace. Réfléchissons maintenant. Pour explorer un milieu, il faut un système perceptif mais aussi un système de calcul et de commande. Chez certaines espèces, ce système est extrêmement rudimentaire, mais chez d’autres, il existe en tant qu’organe complexe connu comme système nerveux central.

C’est le développement de ce SNC qui vient d’être étudié sur un animal pas très courant puisqu’il vit dans les fonds sous-marins à plus de 1000 mètres sous la mer. Christopher Lowe et ses collaborateurs ont examiné l’expression de trois programmes génétiques intervenant dans trois zones de l’ectoderme embryonnaire qui aboutiront à la fin du processus ontogénique à la formation de trois éléments du SNC (Pani et al. Nature, 483, 289-294, mars 2012). Ces trois « programmes » ou si l’on veut « modules de signaux génétiques » sont clairement identifiés chez les vertébrés. Ils sont néanmoins absents ou très divergents chez l’ascidie et l’amphioxus, espèces issues comme les vertébrés du clade des deutérostomes, très éloignées et dépourvues de SNC, et qui se développent avec les trois feuillets et donc un ectoderme permettant d’étudier les « programmes génétiques » qui s’y déroulent. On sait que le SNC est un organe spécifique des vertébrés et donc constitué du point de vue évolutif au moment de la spéciation des vertébrés. Or, et c’est vraiment une découverte étonnante, l’équipe de Lowe vient de trouver la présence de ces trois « kits génétiques » planifiant le développement du SNC chez Saccoglossus, ce ver marin appartenant à un groupe frère des chordés dont sont issus l’ascidie et l’amphioxus.

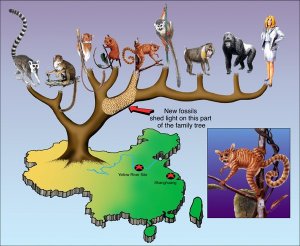

Pour bien comprendre ce contexte évolutif, je vais retracer sommairement l’arbre phylogénique. Partons du clade des bilatériens. Deux divisions importantes en dérivent. Les protostomiens qui conduiront à des animaux dotés d’une tête et de supports rigides. On y trouve les mollusques comme la seiche mais aussi les arthropodes dont font partie les crustacés, les arachnides et les insectes. L’autre branche est celle des deutérostomes. C’est celle qui nous intéresse. De ce clade sont issus les pharyngotrèmes dont l’embranchement forme les hémichordés et donc le ver marin Saccoglossus ici étudié et les chordés. A partir des chordés divergent les urochordés incluant l’ascidie et les céphalochordés représentés par l’amphioxus, animal rudimentaire ressemblant à un poisson avec une sorte de tête et pas de squelette. Les vertébrés apparaissent après plusieurs embranchements à partir des chordés et sont dotés d’un système nerveux central très efficace dont on connaît une somme de détails sur les gènes exprimés lors de l’ontogenèse. On comprend dès lors que la présence de gènes déterminants la genèse du SNC chez le ver marin est une énorme surprise car ce ver est plus éloigné des vertébrés que ne le sont les urochordés et les céphalochordés qui eux, ne disposent pas de ce « kit génétique » permettant l’agencement des structures embryonnaires conduisant aux SNC indispensable aux vertébrés.

Ces résultats ouvrent ainsi des perspectives inédites si l’on en croit les propos des chercheurs ayant réalisé ces études, affirmant que, je traduis, « ces travaux fournissent un exemple édifiant d’enjeu associé à l’analyse des innovations génétiques dans le développement assorties d’innovations morphologiques constatées à l’échelle de la macroévolution. La présence inattendue des programmes génétiques homologues à ANR, ZLI et IsO dans le développement des vers marins met en lumière d’éventuelles conclusions erronées pouvant résulter des corrélations entre les modules génétiques et les critères morphologiques. Alors que l’amphioxus est indéniablement plus proche des vertébrés du point de vue morphologique, les hémichordés, plus éloignés, livrent plus d’informations permettant de suivre l’évolution des gènes impliqués dans le développement des vertébrés. D’où l’importance de choisir des modèles phylogénétiques élargis afin de reconstruire l’évolution des programmes génétiques ». Deux importantes conclusions sont tirées par les auteurs de l’article. D’abord, l’analyse des modules géniques développementaux régulant des morphologies très éloignées suggère un découplage partiel entre déterminants génétiques et structures phénotypiques et ce, à l’échelle de l’évolution. Ce qui rend difficile la reconstitution des embranchements phylogéniques. La cladistique est face à un nouveau défi. De plus, comme indiqué dans le résumé de l’article, la présence chez le ver marin des modules génétiques propres aux vertébrés indique un possible ancêtre commun appartenant aux deutérostomes, puis une dégénérescence des modules génétiques lors de la spéciation conduisant à l’ascidie et à l’amphioxus, alors que ces modules se sont développés et perfectionnés chez les vertébrés où ils participent à la genèse du SNC.

Conséquences sur l’évolutionnisme. Ces résultats, s’ils se confirment sur d’autres espèces (c’est déjà le cas pour les échinodermes), conduisent à réviser ce qui paraît être le dogme central de la théorie de l’évolution contemporaine. Ce dogme est assez explicite dans sa formulation. Il énonce que les transformations des gènes sont directement corrélées à la sélection naturelle. Il a joué un rôle heuristique incontestable mais en fait, les évolutionnistes n’ont jamais adhéré à ce dogme dans sa formulation extrême car les travaux de Kimura ont assez tôt décelé des distorsions entre la fixation des allèles et la pression adaptative. Autrement dit, les deux procès transformatifs, celui du dispositif génétique et celui des spéciations morphogénétiques consécutives à la sélection naturelle, sont pour une grande part découplés. La nouvelle phase des études génétiques porte sur des modules génétiques et des expressions géniques dans le développement. Ces données supplémentaires indiquent un découplage important entre procès génomique et procès phénotypique. Or, comme la sélection naturelle ne s’exerce pas directement sur les gènes mais sur des morphotypes, alors on voit se confirmer la thèse d’un découplage entre évolution génomique et sélection naturelle, cette fois à un niveau plus intégré qui dépasse le niveau des mutations géniques.

Un autre dogme de l’évolution, tout autant heuristique que le précédent, est lui aussi écorné. Les évolutionnistes ont voulu croire à un progrès linéaire et continu de l’évolution attesté par des données empiriques solides. Personne ne niera qu’un vertébré constitue une progression par rapport aux mollusques et aux gastéropodes, ou qu’un mammifère comme le cheval possède des aptitudes supérieures à celle du lézard ou de l’oiseau. L’évolution paraît se concevoir comme une accumulation d’innovations, d’inventions morphologiques et structurelles, de perfectionnement génomique, de progression du système cognitif. Or, comme on le sait, certaines espèces sont dues à des régressions partielles et dans ces travaux récents, ces pertes se produisent au niveau des modules génétiques et des « kits morphiques-génétiques » qui peuvent être conservés dans des espèces rudimentaires tout en étant « oubliés » dans des espèces plus évoluées. D’où l’idée forte d’une double évolution, l’une qui avance et l’autre qui va à rebours.

Les portes de l’universel. Bien qu’il soit prématuré de s’avancer sur une universalisation de l’évolution, on ne peut que faire le rapprochement avec les tendances progressistes et inverses dans le champ de l’humanité, des tendances clairement révélées en Occident et partiellement comprises par un Nietzsche qui fut le Darwin de l’espèce humaine, avec ses conceptions du surhomme et du dernier homme. Les civilisations progressent et parfois déclinent, oubliant les valeurs comme les chordés ont perdu les instructions pour le SNC. Le grand livre de l’universel est proche.

5 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON