La complexité du vivant expliquée simplement !

2- Deuxième partie : L’émergence du vivant.

Un mot n’a de sens que par convention. La définition de la vie est loin de faire consensus. Chacun a son idée personnelle, mais les biologistes en discutent encore.

Par exemple pour Joël de Rosnay (co-fondateur de ce site), le vivant implique trois propriétés : autoconservation, autoreproduction, autorégulation. (Dans L’aventure du vivant).

La reproduction est assurément un critère caractéristique, mais insuffisant (cf. les cristaux).

Un métabolisme est nécessaire pour capter de l’énergie (respiration ou fermentation, digestion). La croissance et une réponse adaptée à l’environnement sont également caractéristiques.

En réalité, il n’y a pas de limite tranchée entre la chimie du vivant et le reste de la chimie du carbone et chacun gardera la définition qui lui convient, ce qui ne changera rien à notre fil conducteur : une complexification indéfiniment croissante.

Il est probable que les premiers réplicateurs n’étaient pas exactement les mêmes qu’aujourd’hui, pour des raisons de chimie que nous ne détaillerons pas (autocatalyse). Ils étaient sans doute plus simples (ARN), mais ils leur ressemblaient. Ils se sont perfectionnés par la suite, comme toujours. Cette nouvelle trouvaille de la chimie n’allait pas se répéter des millions de fois. Elle n’était pas très probable, c’était même un vrai miracle, mais sa reproduction à l’identique lui assurait une survie éternelle ! La nature avait enfin réussi à produire une molécule complexe qui n’allait pas disparaître aussi vite que formée ! Néanmoins, une molécule complexe qui dure, cela ne fait pour autant pas une grande diversité.

La diversité allait se construire peu à peu. Comme dans les ordinateurs, les programmes les mieux ficelés ont parfois des pannes incompréhensibles, qui ne se reproduisent pas si on recommence. Il y avait donc, là aussi, bien que très rarement, des erreurs dans la transmission de l’information que donnait une chaîne à l’autre pour reproduire son double. D’erreur en erreur, diverses variétés de chaînes apparurent qui entraient en compétition pour capter les molécules nécessaires à leur reproduction. Autour des réplicateurs, la chimie ne s’arrêtait pas et chacun avait autour de lui des molécules plus ou moins complexes, attirées ou fabriquées en fonction des formes respectives des molécules en présence et des affinités plus ou moins grandes de leurs connections. Cet environnement chimique des réplicateurs participait à la lutte pour la survie que se livraient les différentes variétés de chaînes en favorisant ou pas l’efficacité de la reproduction. Les plus efficaces phagocytaient les autres en leur chipant leurs bases puriques et pyrimidiques. Dans la course aux armements, les structures les mieux adaptées émergèrent en utilisant d’autres briques simples aux propriétés différentes qui allaient s’avérer de précieux auxiliaires de protection : les acides aminés, éléments constitutifs des protéines dont sont faits l’essentiel des structures du vivant.

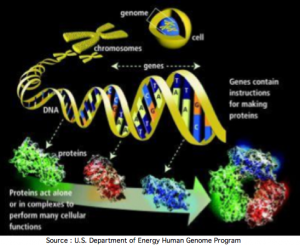

Protéines et acides nucléiques allaient devenir des alliés indispensables, complémentaires et terriblement efficaces dans les constructions ultérieures. Ils ne se quitteront plus, au point qu’on ne sait plus trop lequel de ces types de molécules est le plus représentatif des organismes vivants.

L’ADN, molécule incontournable de l’information génétique, contient le plan de l’organisme. Les protéines édifient, avec une vingtaine d’acides aminés, les structures les plus complexes qui soient, en réponse à l’extraordinaire diversité des configurations ADN.

Les premières formes de vie sont donc faites principalement de réplicateurs et d’un environnement vital pour fournir des briques en quantité suffisante qui ne s’éparpillent pas dans la nature au risque d’être captées par un concurrent.

Mais l’environnement est a priori facultatif et a pu être réduit à sa plus simple expression. Il faut au moins un réplicateur, des briques nouvelles pour se répliquer et une source d’énergie pour que la chimie ait lieu.

Ainsi, des réplicateurs « nus », réduits à leur plus simple expression, peuvent fort bien se multiplier dans certains environnements favorables qui sont en règle une forme de vie plus élaborée, qu’ils parasitent pour trouver le matériel qui leur manque. C’est le cas des virus, dont on ne sait s’il faut les considérer comme vivants ou non !

La forme adéquate qui prévalut fut un milieu intérieur limité par une membrane dans laquelle tous les ingrédients étaient rassemblés : la première cellule était née !

Arrêtons -nous un instant pour voir combien les mécanismes se répètent. Ces molécules particulières qui ont initié la réplication complexe, les purines et les pyrimidines, ce sont les particules du vivant. _ Contrairement au proton qui était tout seul (le neutron qui n’a pas de charge électrique ne jouant pratiquement aucun rôle en chimie), les bases puriques et pyrimidiques sont un peu plus nombreuses, mais pas de beaucoup : deux purines et trois pyrimidines, cinq en tout, et encore parmi les trois dernières, deux sont exclusives l’une de l’autre. Au total, les acides nucléiques sont entièrement construits avec seulement deux paires de ces bases azotées

Comme les protons, ces particules vont s’associer entre elles pour former les atomes du vivant, les fameux réplicateurs dernier cri, les acides nucléiques (les autres, tels les cristaux, étant relégués au rayon des antiquités).

Mais ce petit détail, d’avoir quatre composants au lieu d’un, va ouvrir une voie d’une importance considérable : l’environnement chimique qui entoure ces réplicateurs est induit par leur propre chimie qui dépend de leur position, de leur forme et de leur nombre. Mais alors que dans les atomes le résultat ne dépendait que du nombre de protons, puisqu’ils étaient tous identiques, dans les acides nucléiques, les formes nouvelles dépendent non seulement du nombre, mais aussi des combinaisons possibles des différentes bases l’une par rapport à l’autre.

Cela ne parle pas à tout le monde, car il faut avoir fait un peu de mathématiques pour comprendre la différence colossale entre la grandeur des nombres nécessaires pour compter des objets, et celle qui permet de compter les divers arrangements possibles de ces objets.

Je vais donner un exemple : si je vous propose de compter toutes les particules de matière qui existent dans l’Univers, c’est-à-dire tous les protons de tous les atomes de toutes les molécules de notre Terre et de toutes les autres planètes sur toutes les étoiles qui forment toutes les galaxies, vous conviendrez avec moi que ça fait un nombre considérable.

Si maintenant je dispose seulement d’une centaine d’objets différents (ordre de grandeur du nombre d’atomes, lesquels ne s’arrangent pas de cette façon) et que je veuille savoir de combien de façon je vais pouvoir les arranger entre eux sans que ce soit deux fois pareil, il me faudra un nombre encore plus grand que le premier, et de loin !

Cette propriété des arrangements d’objets de fournir un nombre colossal de possibilités différentes est celle qu’utilisent nos ordinateurs actuels qui peuvent fournir une somme d’informations illimitée, seulement en alignant des séquences de 0 et de 1.

C’est aussi comme cela que fonctionne notre alphabet qui, à partir d’un nombre restreint de lettres, est capable de créer un nombre important de mots, une infinité de phrases et de textes !

Ces combinaisons de bases puriques et pyrimidiques vont désormais être l’alphabet de nos réplicateurs, c’est-à-dire qu’à chacune des innombrables combinaisons dans lesquelles ils seront arrangés par hasard, va correspondre un environnement chimique particulier qui en résultera. À chaque arrangement, une réaction en chaîne est déclenchée et ainsi, à des groupes de séquences particulières correspondent des états chimiques particuliers, comme si ces « mots » avaient vraiment un « sens » et que le code génétique porté par l’ADN était destiné à construire des protéines !

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que cette correspondance entre l’information fournie par les réplicateurs et l’état chimique qui en résulte n’est voulue par personne ; qu’il n’y a nulle part une détermination d’obtenir un résultat particulier. Toutes les combinaisons se font au hasard et nous avons vu que leur nombre était gigantesque ! Il en est donc de même de l’environnement chimique qui en résulte, et qui constitue donc des voies vers une infinité de mondes possibles.

Sauf que certains environnements sont plus favorables pour permettre la protection et la reproduction des réplicateurs et donc que ce sont ces environnements-là qui vont perdurer au détriment des autres. Ils seront stables et les autres pas ! Ainsi certaines configurations de réplicateurs seront sélectionnées en raison des environnements chimiques particulièrement favorables à leur reproduction.

Désormais, la chimie du vivant va explorer les voies ouvertes par les réplicateurs les plus chanceux qui seront sélectionnés naturellement en fonction des performances de leurs environnements.

Nous allons maintenant parler des miracles :

Pour le croyant, un miracle est un événement qui ne peut absolument pas se produire à moins d’une intervention divine, par nature exceptionnelle. Pour le scientifique, c’est un événement improbable : par exemple, dans un bidon de vingt litres, le nombre de molécules de gaz est un nombre gigantesque qui s’écrit avec un 6 suivi de 23 zéros. Toutes ces molécules ont un mouvement indépendant et aléatoire qui fait qu’elles viennent se heurter de temps en temps contre la paroi du bidon. La sommation de ces chocs aléatoires innombrables se traduit par une pression sur les parois du bidon qui se trouve être la même partout parce qu’en moyenne il y a autant de chocs par unité de surface, quelle que soit la partie du bidon. Le calcul statistique permettrait de démontrer que la pression dans le bidon est bien homogène. Pourtant, rien ne s’oppose en théorie à ce que toutes les molécules heurtent en même temps un côté du bidon et pas l’autre, ce qui entraînerait une surpression d’un côté et du vide de l’autre. C’est possible, mais le calcul montre que ce serait infiniment improbable, et que cela ne se produira jamais : ce serait alors aussi exceptionnel qu’un miracle.

On reproche souvent à la sélection naturelle de produire des configurations tellement improbables qu’elles constitueraient de vrai miracle, ce qui fait qu’il vaut mieux encore croire à une intervention divine. En fait, il est exact que beaucoup de configurations de molécules complexes sont infiniment improbables. De ce fait, à moins qu’elles n’utilisent un réplicateur pour se multiplier, on ne les retrouve pas deux fois. Mais parmi les configurations possibles, toutes sont improbables et sont des miracles ; or il doit cependant s’en produire une à chaque fois, ce qui explique l’accumulation de miracles : ils surviennent parmi une infinité de mondes possibles.

Voici une analogie : si je mets une aiguille dehors en temps de pluie, il est certain qu’elle sera mouillée. Mais chaque goutte de pluie qui est tombée dessus n’avait aucune chance de tomber exactement sur cette aiguille du haut de son nuage, alors qu’elle était perdue, il y a quelques jours, parmi des milliards de milliards de gouttes qui stagnaient dans l’étang voisin ! Tous les endroits où tombent les gouttes sont également improbables, mais elles tombent obligatoirement quelque part !

Il y a peut-être un point commun entre les miracles surnaturels et les miracles naturels (bien que je n’aie aucune compétence pour parler des premiers), c’est qu’ils ne se reproduisent jamais. L’apparition de la vie étant un miracle d’improbabilité, on ne peut la comprendre que comme le résultat aléatoire d’une infinité de mondes possibles tous aussi improbables, mais dont un au moins devait émerger. Un tel événement ne se reproduit pas deux fois !

Ce caractère unique de l’apparition de la vie est en effet démontré par des arguments très forts dont nous ne dirons que les plus simples.

_ Ainsi, depuis les premières bactéries, tous les êtres vivants partagent certains gènes, certains codes génétiques et certaines protéines.

La génétique actuelle met sans cesse en évidence de grandes similitudes de structures et de hiérarchie entre des gènes séparés par l’évolution de plus de 500 millions d’années tels que les invertébrés et les vertébrés par exemple.

D’autres arguments sont plus techniques comme la chiralité qui a fait choisir les molécules lévogyres alors que des choix répétés auraient fait alterner des configurations dextrogyres et lévogyres comme à pile ou face.

Retenons seulement qu’il y a un consensus parmi les naturalistes sur le fait que toutes les espèces vivantes actuelles partagent la même origine. Nous descendons tous de la même cellule : le miracle ne s’est pas reproduit, et cela depuis 3,5 milliards d’années !

Cette forme simple de cellule était extraordinairement efficace. Elle a résisté à tous les environnements et persiste encore aujourd’hui : ce sont les bactéries.

Certaines formes primitives, les archéobactéries, ont des capacités d’adaptation inimaginables et jamais égalées depuis : elles résistent à des milieux très chauds, très froids, très acides, très salés, dans le vide ou même dans des milieux très radioactifs comme les circuits de refroidissement des centrales nucléaires !

Après ce miracle, la complexité semblait marquer le pas. Ce n’est pas que ces molécules reproductibles manquaient de fantaisie dans les modifications qui résultaient des erreurs de transcription qui survenaient régulièrement, et encore moins les constructions protéiques induites que la moindre erreur orientait vers des édifices totalement différents. Bien au contraire, les molécules complexes s’accumulaient et les bactéries se différenciaient, se spécialisaient au gré des changements du milieu et de la pression sélective qui en résultait. Mais les innombrables voies explorées ne faisaient que confirmer la stabilité et l’incroyable adaptabilité de la cellule bactérienne, dite aussi cellule procaryote. Il allait falloir un autre miracle pour changer de méthode !

Les organismes vivants allaient finalement découvrir à leur tour que la meilleure façon de faire du plus complexe, c’était de prendre comme brique l’édifice précédemment construit.

La bactérie devrait donc devenir la nouvelle brique du vivant et les premiers êtres vivants allaient découvrir la vie en société !

18 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON