Le dogme central de la biologie moléculaire est secoué

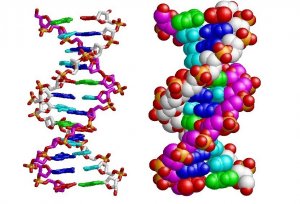

Tous les élèves de terminale connaissent le dogme central de la biologie moléculaire. Son principe est simple. L’organisme est le produit du développement de cellules grâce au patrimoine génétique qui contient des informations en nombre considérable permettant à la cellule de se développer et d’acquérir ses fonctions. Les informations sont contenues dans les gènes. Chaque gène aboutit à une protéine en deux étapes, la transcription en ARN dans le noyau, puis la traduction de l’ARN en acides aminés, éléments moléculaires dont l’assemblage constitue la protéine. Les progrès de la biologie moléculaires n’ont pas remis en cause ce dogme dans son principe. Néanmoins, des précisions importantes ont été apportées sur les régulations dues aux facteurs épigénétiques, protéines régulatrices, structure des histones, etc. De plus, l’équation « un gène = une protéine » a été sensiblement modifiée car un gène peut être composé de plusieurs séquences, les exons qui codent et les introns qui ne codent pas. L’ARN produit peut alors subir un épissage alternatif conduisant à produire plusieurs protéines à partir d’un même gène, en se débarrassant des introns et en combinant quelques exons dont les séquences sont mises bout à bout. Grosso modo, la nouvelle équation s’expose ainsi : « un gène + des régulations + l’épissage = une ou plusieurs protéines ».

Dans cette équation, le gène reste central. Mais la décennie 2010 risque bien de destituer le gène de son piédestal si l’on en croit quelques scientifiques qui ont introduit la « théorie du génome » (Henry Heng par exemple) en la raccordant à des interrogations sur l’évolution (voir le paragraphe sur la reproduction sexuée et plus loin) Indépendamment de ces hypothèses assez spéculatives, une équipe américaine vient de fournir des éléments empiriques permettant d’appuyer un nouveau paradigme en génétique. Ces travaux inédits ont été menés à l’Institut Wistar de Philadelphie, l’équivalent de notre Institut Pasteur. Selon Ramala Davuluri, qui a dirigé ces travaux, les résultats acquis imposent un « saut de paradigme » consistant à abandonner l’approche actuelle centrée sur le gène, au profit d’une nouvelle conception basée sur le gène isoforme. Ce dont il est question, c’est du flux d’informations génomiques se déroulant depuis l’information contenue dans l’ADN jusqu’aux protéines. Ce flux tend à s’éloigner de plus en plus de l’image d’une simple lecture de gènes fonctionnant à l’image de mots ou de phrases ou même de lignes de programme. On va le comprendre à la lumière des résultats fournis par Davuluri, lequel nous invite à remarquer que depuis le séquençage du génome humain juste après l’an 2000, le rôle central du gène n’a pas été remis en cause (S. Pal, R. Gupta, H. Kim, P. Wickramasinghe, V. Baubet, L. C. Showe, N. Dahmane, R. V. Davuluri. Alternative transcription exceeds alternative splicing in generating the transcriptome diversity of cerebellar development. Genome Research, 2011)

Les généticiens ne parlent plus de gènes, protéines, ARN, mais utilisent des notions plus globales subordonnées à une vision plus systémique de la cellule. Dans le noyau, il y a le génome, autrement dit, la totalité de l’information portée par l’ADN et ses milliards de paires de bases. Dans une cellule, ce qui compte, c’est le protéome, autrement dit, l’ensemble des protéines permettant à la cellule d’avoir une structure et une fonction bien définie. Toutes les cellules ont un même génome mais selon leur spécialité, elles diffèrent considérablement, étant pourvues d’un protéome spécifique. Il se passe donc une étape cruciale, c’est celle de la transcription. Seule une partie de l’information génique est exprimée dans une cellule, suite à la transcription en ARN’s. L’ensemble des ARN messagers transcrits constitue le transcriptome. Lequel est issu du génome pour former le protéome, après les processus d’épissage. Le passage du génome au transcriptome nécessite une enzyme particulière, une polymérase, qui doit reconnaître le lieu où elle doit commencer sa transcription. Ce lieu est désigné comme promoteur. Divers facteurs interviennent, notamment épigénétiques. Si bien que deux autres ensembles sont impliqués, le promotérome (ensemble des promoteurs) et l’épigénome (facteurs de régulation non génétiques, notamment les histones nucléaires).

La diversité et la spécificité du protéome repose, comme on le comprend, sur le transcriptome et l’ensemble des épissages conduisant vers les protéines, certaines étant définies comme isoformes, pour signaler leur parenté génétique. Cependant, les récentes découvertes ont dévoilé un mécanisme assez particulier de traitement de l’information génique. Un gène peut être à la base d’une série d’ARN transcrits alternativement. Ce qui signifie que des gènes peuvent être lus comme si l’appareil transcriptionnel s’autorisait une marge de manœuvre, une sorte d’interprétation, un peu à l’image d’un lecteur qui sauterait quelques phrases dans un texte ou bien commencerait un roman à partir du troisième chapitre. Ces phénomènes ont mis en évidence les isogènes, qui sont des gènes dérivés à partir de l’original, alors que la transcription est définie comme alternative. Davuluri et ses confrères mentionnent à cet égard deux exemples de transcription alternative, celui du gène TP73, conduisant à deux protéines isoformes, aux fonctions cellulaires opposées, et dont les proportions peuvent être liées à des pathologies. A l’inverse, les neuf transcrits alternatifs issus du gène BDNF produisent une seule et unique protéine. La nature semble bien étrange et parfois fantaisiste. Les études sur les isogènes sont devenues assez courantes. La transcription alternative est reconnue comme une source de diversité protéique. Des recherches sur la drosophile ont montré que des gènes de grande taille, contenant beaucoup d’exon, tendent à faire l’objet d’une transcription alternative, contrairement à des gènes de plus petite taille qui eux, sont transcrits plus conventionnellement.

Venons-en maintenant au résultat central de cette étude. Les chercheurs de l’Institut Wistar ont développé un arsenal analytique très sophistiqué, associant techniques de séquençage et analyses informatiques. L’objectif étant de mesurer quelle est la part des transcriptions alternatives dans la genèse de la diversité des protéines isoformes. Avant le dévoilement des résultats, on pouvait penser que l’épissage alternatif était la principale cause d’« isoformité » du protéome alternatif. Or, la surprise fut que la transcription alternative est extrêmement courante et même majoritaire dans les tissus étudiés (cervelet de souris en développement). D’où la conclusion des chercheurs sur la nécessité de revoir le paradigme central de la biologie moléculaire et de mettre en avant les isogènes. Autrement dit, si le livre du génome est important, toute aussi essentielle est la lecture alternative de ce génome, autrement dit, tout se passe comme le texte génétique était partiellement interprété, avec des séquences pouvant être lues ou ignorées. Il existe donc deux sources principales de diversité moléculaire, la transcription alternative et l’épissage alternatif. Dans le cervelet en développement, c’est la transcription alternative qui fournit le plus de diversité dans le protéome, comme l’ont montré Davuluri et ses collaborateurs.

Le dogme classique n’est pas abandonné pour autant mais il est sensiblement modifié si bien que l’on peut résumer le flux des informations cellulaires depuis l’ADN de cette manière :

Génome + promotérome = isogénome

Isogénome + épigénome + transcription = transcriptome (alternatif)

Transcriptome + épissage + traduction + post-traduction = protéome.

Le flux d’informations génétiques emprunte ainsi un cours sinueux, avec de multiples étapes, interactions, régulation. Si bien que le schéma de développement et différenciation cellulaire ressemble de moins à moins à un programme de production de protéines, chacune issue d’une expression de gènes spécifiques. La transcription alternative introduit une interprétation du génome, ce qui impose de revoir le lien entre la sélection naturelle et l’ADN qui est sélectionné sans une espèce. Quel est le rôle de la transcription alternative ? Est-ce une subtilité plastique permettant à l’organisme de moduler son protéome en fonction des situations du milieu ? Cette question se pose puisque la théorie de l’évolution est l’un des deux cadres les plus importants pour comprendre la vie. De plus, les phénomènes de cancérisation pourraient être liés de près à ces processus de transcription alternative. Et pourquoi ne pas interpréter le cancer comme une réponse cellulaire dans un organisme conçu comme un milieu imprégné de diverses perturbations ? A méditer.

42 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON