Ouvrages d’art : viaducs & ponts fixes

Mardi 14 août 2018, une partie du viaduc de l'autoroute A10 qui surplombe des quartiers de Gênes s'effondrait vers 12h, emportant une douzaine de véhicules. Le bilan de la catastrophe s'élève a 43 morts, une dizaine de blessés et 630 habitants expropriés. A-t-on voulu réduire les coûts, des matériaux ont-ils été détournés pour des profits personnels, la structure a-t-elle été foudroyée ou est-elle entrée en résonance (un pont dans la région d'Angers s'est effondré sur le passage de militaires marchant au pas cadencé, une centaine de morts), s'agit-il d'un sabotage conduit avec du mortier expansif (pression de 5.000 tonnes /m2, bien supérieure à la contrainte de rupture du béton), action tentée par des activistes dans les années quatre-vingt-dix sur un viaduc en France !

Les premiers ponts de fortune furent probablement un arbre abattu en travers d'un obstacle, une extrémité reposant sur chaque berge. La pesanteur reste le problème premier d'un pont, une tablette supportant une rangée de livres fixée entre deux murs illustre le problème. Si on la charge trop elle se cintre et le bricoleur doit la renforcer en fixant une équerre. La solidité de l'ensemble repose donc sur le matériau, son épaisseur, son profil, sa longueur, la qualité des fixations, voire le retrait de quelques livres. La maintenance d'un ouvrage d'art représente environ 20 % du montant de l'ouvrage. Mal étudié, il doit être consolidé, voire reconstruit. Les coûts de maintenance du pont Morandi représentaient déjà 80 % du montant global de sa construction, ce qui peut laisser aussi supposer une rente pérenne...

Les premiers ponts en arc (abondamment développés avec l'Empire romain) sont apparus plusieurs milliers d'années avant notre ère. Grâce à ce procédé de construction, il devint possible d'obtenir de grandes portées. Si on y applique une charge verticale sur l'arc, les efforts supportés par la voûte sont reportés sur celle-ci qui les transmet sur ses points d'appuis. Pour les petits ponts, leurs extrémités se contentent de venir reposer sur des massifs de pierres situés de part et d'autre de chaque rive, les culées. Ce n'est que plus tard qu'on découvrit le principe de l'arc surbaissé qui permet une plus grande portée entre les piles, d'où une économie de temps, des matériaux, et des coûts. Dans un pied droit supportant deux arcs successifs, la ligne de force doit être verticale. Si la ligne de force dépasse la géométrie du pied-droit, celui-ci risque de s'effondrer. Pour obvier ce risque, on procède à l'élargissement de la base.

La superstructure d'un pont est composée : d'un tablier qui supporte la chaussée - de joints de dilatation - de poutres maîtresses qui constituent l'élément porteur - d'entretoises qui solidarisent les poutres maîtresses entre elles (treillis) - du contreventement qui assure la résistance latérale de l'ouvrage - d'un garde fou. Avec l'avènement du chemin de fer, il fallut des ponts plus robustes capables de supporter le passages de convois lourdement chargés. De nos jours, même les petits ponts se doivent de supporter une circulation chaque jour plus intense, poids-lourds, nombre de véhicules à l'heure et des aléas climatiques plus fréquents. Avec le désir de vouloir franchir des espaces toujours plus larges, on en vint pour soutenir le tablier du pont, à augmenter le nombre de piles et à utiliser de nouveaux matériaux : la fonte en 1780, l'acier en 1874, le béton armé en 1900 et le béton Précontraint en 1945. L'emploi de l'acier et du béton ne tarda pas à révolutionner la conception des ponts en arcs. Il devint possible d'enjamber de grands fleuves sans piles intermédiaires.

La liaison de la superstructure avec l'infrastructure est assurée par des dispositifs d'appuis dont le rôle est de transmettre aux piles et aux culées les efforts verticaux et horizontaux. Les joints assurent la continuité et la transition entre le tablier et le terrain des berges. Les culées, réalisées en béton, sont placées à chaque extrémité de l'ouvrage, les piles (éléments portant) peuvent être réalisées en béton, acier, bois, servant à soutenir la superstructure. Les piles de pont peuvent être protégées par un enrochement ou un avant-bec pour limiter l'érosion due aux courants, réduire la poussée des glaces et détourner les objets charriés par le courant.

Dans le pont suspendu, le tablier repose sur des piliers et toutes les forces sont transférées dans des câbles passant par le sommet de tours reliées à un amarrage composé d'un massif de béton. Les ponts à câbles peuvent appartenir à deux catégories. Le pont suspendu : les câbles sont ancrés dans le terrain, soit dans des massifs d'ancrages, et les câbles décrivent une parabole. Le pont haubané : les câbles sont rectilignes et obliques. Pour la réalisation d'un tel pont, on peut utiliser jusqu'à 30.000 câbles ! On les passe successivement d'une rive à l'autre avant de les réunir ensemble pour les torsader en torons, torons qui seront réunis et ceinturés avec des bandes de contention pour former un câble de plus de 100 centimètres de diamètre !

Pour la construction d'un ouvrage d'art (souci esthétique, le nom de l'architecte étant souvent associé à l'ouvrage), les ingénieurs doivent prendre en compte la largeur du franchissement, calculer le poids propre de l'ouvrage, en déterminer le poids vif qui comprend : la masse du trafic circulant, la neige, la pression dû au vent, les pressions liées à l'eau et à la glace, etc. Connaissant la charge, la poussée, la résistance des matériaux que chaque élément doit supporter, l'ingénieur peut procéder aux calculs de la répartition des charges pour chacun des éléments destinés à supporter la masse totale de l'ouvrage. Selon les efforts (contraintes) que doit supporter un élément, l'ingénieur aidé de l'ordinateur peut calculer les profils et les dimensions de chaque élément.

Pour obtenir un ouvrage solide, les charges résultantes doivent se répartir par l'entremise des fondations sur le sol et le sous-sol capables de supporter des poussées verticales et horizontales importantes. L'idéal restant d'atteindre rapidement le bedroc qui servira d'assise rocheuse aux fondations de l'ouvrage. La portance du sol est définie par la charge en kg/cm². Si nous posons sur le sol une plaque que nous chargeons, le sol situé sous la plaque « réagit » en offrant une résistance plus ou moins importante selon sa nature de sa composition (cohésion, perméabilité, compressibilité). La force agissant sur les couches de terrain diminue avec la profondeur, d'où une répartition plus ou moins importante des contraintes imposées au sol. Si le sous-sol ne supporte pas la force exercée par la fondation, la construction risque de s'affaisser (tour de Pisse). Lorsque le sol nécessaire à l'assise est situé en profondeur, on fait appel à la construction sur pieux capable de transmettre la charge de l'ouvrage sur le sol résistant.

La propriété principale des matériaux de construction est leur résistance. La résistance désigne la capacité du matériau à subir des contraintes et des déformations jusqu'à sa rupture. On distingue différents types de contraintes : la compression, la traction, la flexion et le flambage. Toute force verticale appliquée sur une partie horizontale entraîne le fléchissement de la portée. Selon la nature du matériau utilisé, une barre d'une longueur « l » peut sous l'effet d'une force subir une certaine variation de sa longueur et de son épaisseur. La partie supérieure se trouve comprimée, tandis que sa partie inférieure subit un étirement. Il s'ensuit pour la partie supérieure un raccourcissement, et un allongement dans la partie inférieure liée à l'étirement. Tant que la contrainte reste inférieure à une certaine valeur, la barre peut reprendre sa longueur initiale lorsqu'elle est déchargée (élasticité ou plasticité). Le flambage repose sur une action similaire, hormis qu'il s'applique aux piles ou colonnes. Si on applique sur la partie supérieure d'une colonne une force axiale verticale, la contrainte verticale (compression) entraine un raccourcissement dans l'axe et une dilatation transversale pouvant être à l'origine d'un effet de cisaillement. On parle de contrainte admissible pour la charge de rupture majorée d'un coefficient de sécurité visant à palier l'approximation des calculs, l'irrégularité des matériaux, de la qualité accordée à la construction, et des surcharges imprévues.

Les constructions maçonnées en béton non armé sont caractérisées par leur masse et leur solidité, mais présentent une mauvaise résistance à la traction. Le béton non armé reste donc indiqué que pour les parties de la construction travaillant à la compression et peu à l'étirement (voûte, pile, culée, etc.). On fabrique le béton avec du ciment de portland (mélange d'argile et de calcaire cuit au four), du sable, du gravier et de l'eau. La résistance à la compression du béton étant proportionnelle à sa densité, sa composition granulométrie se doit d'offrir le minimum de vide interstitiel ! On recherche le volume optimum des agrégats dont la liaison est assurée par le ciment formant le liant maintenant les éléments les uns aux autres. Plus on emploie l'eau lors de la confection du mélange, plus le mortier de béton subira de retrait et perdra en résistance. On comprend tout l'intérêt à bien respecter les proportions définies par les ingénieurs (Les patriotes envoyés au STO mettaient beaucoup plus de sable afin d'amoindrir, volontairement, la résistance du béton des ouvrages militaires allemands).

Une poutre formant la travée d'un pont n'est jamais posée directement sur une pile, les oscillations finiraient par épaufrer le matériau constituant la pile. On intercale un appui : rotule, rouleau ou un lit de mortier, la contrainte se transmet donc en premier sur le matériau constituant le point d'appui. Dans le béton armé, les fers ronds emprisonnés dans la masse de béton résistent à la traction, permettant ainsi de reprendre les efforts liés à la compression. Mais sous l'effort dû à la charge, la partie supérieure comprimée ayant tendance à repousser la partie inférieure, des petites fissures ne tardent pas à apparaître. Pour prévenir ce phénomène, on place des armatures inclinées formant un « étrier ».

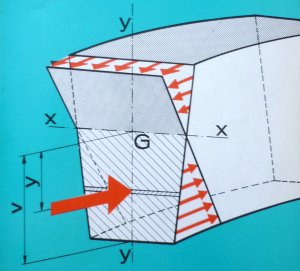

En ce qui concerne le béton armé, seule la partie capable de reprendre les efforts de compression est véritablement utile, il s'ensuit que le béton armé n'est pas employé de manière économique, non seulement en terme de coûts, mais aussi de masse de l'ouvrage ; cela pourrait-il expliquer la raison de la rupture du pont de Gênes ? La solution réside dans le béton précontraint. Une poutre possède en sa partie inférieure (fragile à la traction) une barre d'acier aux extrémités desquelles une plaque maintenue « tendue » par un écrou met la tige sous tension. La poutre reste soumise à une force de compression constante. Pour comprendre le mode de travail du béton précontraint, prenons l'exemple d'une rangée de livres placés côte à côte et parallèle au sol. On peut soulever la rangé de livres sans qu'aucun ne glisse, pour peu que l'on exerce à chaque extrémité une force de compression suffisante.

Le procédé de la fabrication des poutres en béton précontraint est des plus simples. Avant le coulage du béton dans la forme (coffrage), on place les câbles, tiges soumis à une contrainte de tension de façon à entraîner leur étirement, après la prise du béton, on ôte le coffrage et on supprime la force de traction supportée par l'armature. La poutre est alors soumise à un effort de compression permanent. Une poutre en béton précontraint de 12 mètres de longueur et d'une section de 300 x 700, est aussi résistante qu'une poutre de béton non armé de 500 x 1500 ou qu'une poutre IPN de 250 x 550 ! (NdA : informations extraites d'un cours qui était destiné aux plongeurs).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

21 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON