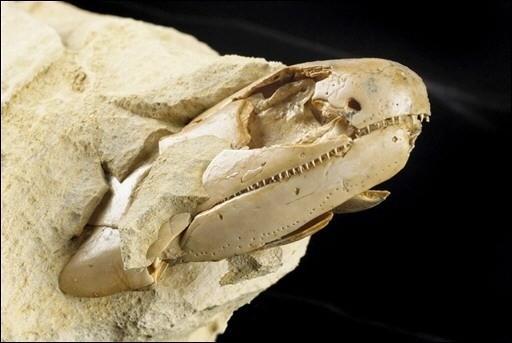

Plus poisson que salamandre, Gogonassus andrewsae émerge d’un sommeil de 380 millions d’années

Son nom peut ressembler à un gag. Pourtant, ce poisson de l’époque dévonienne, celle de la sortie de l’eau des premiers vertébrés tétrapodes, doit ce patronyme à la formation géologique de Gogo, en Australie occidentale. Une formation calcaire permettant la conservation de fossiles extrêmement fins. De fait, ce qui émerveille surtout, lorsqu’on voit ce fossile venu tout droit des tréfonds de l’ère primaire ou paléozoïque, c’est l’impression qu’on a de retrouver un squelette nettoyé par les fourmis sur les bords d’un lac.

Pour le reste, il ne s’agit pas à proprement parler de "chaînon manquant", puisque Gogonassus se trouve clairement du côté "poisson" de la barrière (virtuelle) entre poissons et tétrapodes. A son époque, Panderichthys se rapprochait déjà un peu plus du stade fatidique qui vit la transformation de nageoires charnues en pattes. Mais l’état de conservation exceptionnel de Gogonassus permet de retracer les fondements du squelette de l’oreille interne et des membres des vertébrés terrestres chez leurs ancêtres aquatiques.

Cette découverte exceptionnelle fait suite à celle, récente, de Tiktaalik, en avril de cette même année. A peine postérieur à Gogonassus (-375 millions d’années, soit cinq "petits" millions d’années plus tard), Tiktaalik, qui occupait une niche écologique comparable à celle d’un crocodile nain, reste classé du côté "poissons", en dépit de sa capacité probable à ramper sur la terre ferme et, surtout, à mouvoir sa tête indépendamment, préfigurant le cou ultérieur des vertébrés terrestres.

Les premiers organismes clairement positionnés côté tétrapodes (terme qui regroupe tous les vertébrés pourvus à l’origine de quatre pattes, même lorsque certaines disparaissent comme chez les serpents ou les baleines) sont Elginerpeton, Acanthostega et Ichthyostega. Du premier (le plus ancien), nous ne possédons que des restes très fragmentaires. En revanche, le squelette des membres des deux suivants comporte déjà les principaux os qui se retrouveront ultérieurement dans nos bras et jambes, du point d’insertion de ces membres aux doigts qui les terminent.

Pas tout à fait, en réalité : si le nombre de ces doigts s’est très vite stabilisé à cinq par membre, l’évolution, dans son habitude de lancer des ballons d’essai dans diverses directions avant d’en éliminer la majorité, avait doté Acanthostega de huit doigts par membre. Pour une raison qui n’a peut-être rien à voir avec ce nombre élevé de doigts, c’est le modèle à cinq doigts qui a survécu. Mais il n’est pas interdit de rêver au supplément de puissance dont aurait disposé Rachmaninov dans ses concertos pour piano si Acanthostega avait gagné la course à l’évolution, ni d’imaginer que ces appendices supplémentaires auraient fait les délices de Bach dans l’exécution de fugues toujours plus complexes.

Documents joints à cet article

31 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

Cela dit, qu’on aille chercher Sarko ou Mahomet jusqu’au Dévonien n’est pas en soi si incongru, puisque la connaissance scientifique nourrit la réflexion philosophique sous toutes ses formes. Mais je suis d’accord avec vous qu’elle devrait surtout permettre de prendre du recul par rapport aux chicaneries mesquines de nos existences.

Cela dit, qu’on aille chercher Sarko ou Mahomet jusqu’au Dévonien n’est pas en soi si incongru, puisque la connaissance scientifique nourrit la réflexion philosophique sous toutes ses formes. Mais je suis d’accord avec vous qu’elle devrait surtout permettre de prendre du recul par rapport aux chicaneries mesquines de nos existences.