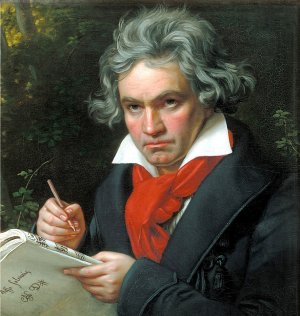

22 décembre 1808 : un concert de légende !

Nous sommes en Autriche, à Vienne. Ce jour-là, au Theater an der Wien*, est donné le plus fabuleux concert dont puisse rêver un mélomane. Le programme, entièrement consacré à des œuvres de Ludwig van Beethoven, ne comporte pas moins de… quatre créations publiques majeures : deux symphonies devenues mythiques, un concerto pour piano et une fantaisie annonciatrice de la future 9e symphonie...

Cette date du 22 décembre 1808 est connue de la plupart des amateurs de musique. Comment pourrait-il en aller autrement lorsqu’on connaît le déroulement de cet évènement hors normes à tous points de vue ? Hors normes par son étonnante longueur (4 heures) qui lui vaut généralement d’être qualifié de « concert fleuve », voire de « concert mammouth ». Hors normes surtout en raison du nombre inhabituel des créations publiques d’œuvres de toute première grandeur, dont trois d’entre elles figurent au panthéon des chefs d’œuvre de l’Histoire de la musique. Qu’on en juge au vu du programme :

- 6e symphonie dite « Pastorale » en fa majeur Op. 68 (création)

- Aria de concert « Ah ! Perfido » Op. 65, chanté par Joséphine Killizky

- « Gloria » de la messe en ut majeur Op. 86

- 4e concerto pour piano en sol majeur Op. 58 (création)

(Entr'acte)

- 5e symphonie en ut mineur Op. 67 (création)

- « Sanctus » et « Benedictus » de la messe en ut majeur Op. 86

- Fantaisie pour piano seul, probablement Op. 77

- Fantaisie pour piano, chœur et orchestre en ut mineur Op. 80 (création)

Cerise sur le gâteau, ce formidable concert a été dirigé par Beethoven en personne. Il est vrai qu’il était le promoteur de cette « Académie » destinée à faire connaître ses dernières compositions. Organiser ce concert n’a toutefois pas été facile, et Beethoven a dû se battre durant des mois et payer de sa personne lors de concerts mineurs pour parvenir à ses fins et présenter au public ce formidable programme. Le tout pour une rémunération de 100 florins, à des années-lumière de ce que peuvent de nos jours gagner des stars de la chanson parfois sans voix, souvent sans grand talent, mais boostées par le marketing du show-biz.

Réputé pour avoir été un homme tourmenté – mais quel compositeur menacé de surdité ne le serait pas ? – Beethoven est nettement moins connu pour son amour de la nature, et notamment des arbres auxquels il vouait une grande admiration. La 6e symphonie est non seulement un hommage à cette nature, mais de manière plus large à la vie rurale comme Beethoven l’a indiqué lui-même en titrant son œuvre « Symphonie pastorale, ou souvenir de la vie champêtre ». Incontestablement, cet opus lui a été inspiré par l’environnement de Heiligenstadt où le compositeur aimait se promener mais aussi méditer dans le calme d’une paisible prairie désormais dénommée « Beethoven Ruhe » (le repos de Beethoven) en hommage au génial musicien.

Non loin de cette prairie coule le Scheibenbach dont le murmure a inspiré, dit-on, l’un des mouvements les plus descriptifs de la symphonie : la célèbre « Scène au ruisseau » où l’on entend, chantant près du cours d’eau, la flûte-rossignol, la caille-hautbois et le coucou-clarinette. « Descriptif », le mot est lâché. La 6e symphonie appartient en effet à l’évidence au genre de la « symphonie descriptive » initiée en 1784 par le bien oublié Justin Heinrich Knecht sous le titre « Le portrait musical de la nature ». Mais contrairement à ce qui a pu être dit ici et là, Beethoven s’est nettement démarqué de cette œuvre mineure, non seulement en complétant la peinture musicale de la nature par une fête paysanne comportant un solide « ländler » (3e mouvement), mais également dans la forme de l’œuvre, typiquement beethovénienne malgré son caractère bucolique. Hector Berlioz, grand admirateur de la Symphonie pastorale, écrira lui-même dans la Symphonique fantastique une « Scène aux champs » inspirée par l’œuvre de Beethoven.

Écoute : Symphonie n°6 en fa majeur par l’Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Wilhelm Fürtwängler (enregistrement live de 1954)

Peu de personnes contestent ce qui apparaît comme une évidence aux oreilles des mélomanes : mis à part une œuvre de jeunesse (le concerto n°2), les 4 autres concertos pour piano de Beethoven sont d’incontestables chefs d’œuvre. Cela vaut notamment pour le bouillonnant concerto n°3, et bien sûr le sublime concerto n°5 « L’Empereur », à juste titre universellement apprécié.

Né entre ces deux géniales partitions, le concerto pour piano n°4 n’est pas en reste. Il occupe toutefois une place particulière dans le répertoire pianistique beethovénien pour deux raisons : d’une part, il innove en donnant d’emblée la parole au piano soliste tandis que l’orchestre reste silencieux, ce qui ne manqua pas de surprendre, voire de choquer, une partie des spectateurs du 22 décembre, prisonniers de leur conformisme ; d’autre part, il prend délibérément le parti du lyrisme et de l’introspection, ce qui le démarque nettement du caractère tumultueux dominant dans les compositions de Beethoven.

Le concerto pour piano n°4 est celui de la force tranquille et de la poésie à l’état pur. En cette soirée d’hiver à Vienne, cela fut d’autant plus le cas que Beethoven, déjà très amoindri par la surdité, interpréta lui-même ce concerto au clavier, et sans nul doute cela renforça-t-il le caractère intime de cette œuvre géniale de la première à la dernière mesure. Une œuvre qui sera pourtant négligée durant près de 30 ans, et qui aurait pu le rester longtemps encore, si Félix Mendelssohn ne l’avait pas ressorti des rayonnages poussiéreux de l’oubli. Grâces lui en soient rendues !

Écoute : Concerto pour piano n°4 par Rudolf Serkin au piano et le Philadelphia Orchestra dirigé par Eugene Ormandy (1962)

Si la 6e symphonie a été inspirée à Beethoven par la contemplation de la nature et la gaîté des fêtes campagnardes, la 5e symphonie a, quant à elle, trouvé son origine dans la détresse du compositeur confronté aux progrès de la surdité et, du fait de cette infirmité, au pire des avenirs qui soit pour un musicien. Une détresse dont Beethoven faisait part à son frère dès 1802 dans une émouvante lettre passée à la postérité sous le nom de Testament d’Heiligenstadt. Rien pourtant du désespoir de cet homme meurtri ne transparaît dans sa 3e symphonie, dite « héroïque », pourtant composée quelques mois seulement après la rédaction du « Testament ». Bien au contraire, c’est une œuvre révolutionnaire et résolument épique qu’il écrivit alors (cf. « Eroica », ou la révolution symphonique). Les coups du destin, Beethoven les réservait pour sa 5e symphonie. Esquissée dès 1804, cette œuvre – l’une des symphonies les plus populaires, et par conséquent les plus jouées du patrimoine classique – met en scène ce fameux Destin, si cruel pour le compositeur, mais auquel nul ne peut échapper.

Tout le monde connait le thème initial formé par les quatre notes sol sol sol mi bémol (le fameux pom pom pom pooom). Assénées fortissimo dans un mode mineur qui en accentue la force dramatique, ces quatre notes figurent les coups imagés du Destin qui frappe à la porte, comme l’aurait confié Beethoven à son biographe Anton Schindler (So pocht das Schiksal an die Pforte). L’ensemble de la symphonie est marquée par cette omniprésence du thème du Destin, porteur de douleurs qui ne s’apaisent que dans l’acceptation finale d’une force contre laquelle il est vain de lutter ; malgré ce constat, nul renoncement dans le final, mais la vigueur d’une joie retrouvée dans l’acceptation de soi. La vie de Beethoven et son rapport à la souffrance sont ainsi résumés dans ce chef d’œuvre de la musique symphonique, innovante par son caractère cyclique.

Écoute : Symphonie n°5 en ut mineur par le London Symphony Orchestra, dirigé par Josef Krips (1960)

La fantaisie pour piano, chœur et orchestre, également dénommée Fantaisie chorale, a été composée en quelques jours avant la tenue du fameux concert viennois. Mais Beethoven l’avait en tête bien avant de porter les notes sur la partition. Des années auparavant (1794), il avait écrit un Lied intitulé « Seufzer eines Ungeliebten und Gegenliebe », ce que l’on peut grosso modo traduire par « Plainte d’un homme qui n’est pas aimé et amour en retour ». On y entendait déjà sa souffrance dans ses relations aux autres, lui que l’on disait misanthrope et qui pourtant éprouvait une réelle affection pour ses semblables, affection démentie à leurs yeux par son caractère bourru et sans doute l’irritabilité liée aux progrès de la surdité. Beethoven a toujours souffert de ce malentendu (sans jeu de mot).

C’est l’esprit de ce Lied et son thème le plus séduisant qui ont été repris pour composer la Fantaisie chorale sur un poème de l’écrivain viennois Christophe Kuffner. Rédigé à la demande de Beethoven, ce poème est intitulé « Wenn sich Lieben und Kraft vermählen » (Quand l’Amour et la Force s’unissent).

La Fantaisie s’ouvre sur une longue introduction du piano seul avant qu’intervienne l’orchestre et que surgisse, après 4 minutes, le thème principal de l’œuvre, esquisse de la future Ode à la Joie. La Fantaisie chorale, débutée en musique de chambre, s’achève, comme l’a voulu le compositeur, en apothéose symphonique avec chœurs, préfigurant le sommet du répertoire beethovénien : la 9e symphonie dont l’Ode à la Joie, composée sur un texte de Friedrich von Schiller, connaîtra un succès universel avant de devenir l’hymne officiel de l’Union européenne.

Écoute : Fantaisie pour piano, chœur et orchestre par Rudolf Serkin au piano, le Westminster Choir et le New York Philharmonic, dirigé par Leonard Bernstein (1962)

Disons-le tout net, le concert du 22 décembre 1808 n’a pas été parfait, loin de là. Pour deux raisons principales : D’une part, le froid qui régnait dans la salle, au point que Joséphine Killizky en tremblait en chantant Ah ! Perfido ; quant aux spectateurs, ils avaient gardé leurs manteaux ! D’autre part, l’insuffisance des répétitions de l’orchestre du Theater an der Wien, liées notamment à des différends entre le compositeur et une partie des musiciens ; Beethoven, mécontent, alla même jusqu’à interrompre la Fantaisie chorale pour la reprendre au début.

Le programme de ce concert n’en a pas moins été fabuleux, et si la plupart des spectateurs, confrontés à tant de nouveauté, n’en ont pas eu conscience ce jour-là, tel n’est pas le cas des amateurs de musique classique d’aujourd’hui, éblouis par une programmation parcourue, d’un bout à l’autre, par le génie du plus grand compositeur de tous les temps : Ludwig van Beethoven.

* Wien (Vienne en allemand) ne désigne pas ici la capitale autrichienne, mais la rivière qui lui a donné son nom. Le Theater an der Wien était, comme son nom l’indique, établi sur l’un des quais de cette rivière, aujourd’hui recouverte dans cette partie où se situe désormais le marché le plus pittoresque de Vienne : le Naschmarkt.

Précédents articles sur la musique classique :

Incontournable : le concert du Nouvel An

Les grands concertos pour basson

Les grands concertos pour hautbois

Les grands concertos pour flûte

Musique classique : promenade au pays de la danse

Les grands concertos pour clarinette

L’incroyable talent des demoiselles de La Pietà

Les grands concertos pour violoncelle

Louise Farrenc, un grand nom de la musique classique

Les grands concertos pour piano

« Eroica », ou la révolution symphonique

Les grands concertos pour violon

Sorciers, elfes, lutins, trolls et fées dans la musique classique

Musique : de Sones de Mariachis à Huapango

La musique classique dans la publicité

L’injuste destin de Fanny Mendelssohn

« Les Adieux » ou la musique au service des revendications

Élisabeth Jacquet de la Guerre, première femme compositeur

Musique : Herschel, la tête dans les étoiles

Padre Davide, rock-star du 19e siècle

Du tuba au bouzouki : des concertos... déconcertants

Les Folies d’Espagne : un thème intemporel

La symphonie concertante : de Stamitz à... Sarkozy

16 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON