Basquiat, de la peinture au cinéma

Jean-Michel Basquiat (1960-1988), un nom célèbre, un destin fulgurant, une trajectoire unique dans l’Histoire de la peinture. Cet artiste américain, mort prématurément d’une overdose (à l’âge de 27 ans), méritait bien un film. Voilà qui est chose faite avec le bon et précieux documentaire signé par Tamra Davis, l’une de ses amies, Jean-Michel Basquiat – The Radiant Child (2010)*. Il ne s’agit pas du premier film réalisé sur lui. Sa vie et sa carrière ont déjà fait l’objet d’une fiction, Basquiat (1996) par Julian Schnabel, à mes yeux un bon film sur la peinture, et de deux documentaires : Downtown 81 (1981), film fort rare parce qu’on y voit Basquiat à l’œuvre et ce dans son propre rôle (à savoir un jeune homme épris de musique et de peinture), et, tout dernièrement, Basquiat, une vie de Jean-Michel Vecchiet (2010). Ce documentariste insistant, à raison, sur les tourments intérieurs du peintre s’inscrivant dans une longue quête identitaire et sur son œuvre-sample annonçant une « créolisation du monde ».

Tout d’abord, avant de parler de Jean-Michel Basquiat – The Radiant Child et de ce qu’il procure, quelques poncifs à écarter d’emblée. Car certains, certes, servent sa légende, son mythe, mais il suffit de se rendre au Musée d’Art moderne de Paris vous voir l’exposition magistrale** qui lui est consacrée afin de se rendre compte que sa peinture n’a aucunement besoin de stéréotypes pour briller de mille feux. Non, contrairement à ce que d’aucuns écrivent, Basquiat n’est pas un « gamin de la rue ». Sa famille était aisée. Son père Gérard Basquiat, toujours vivant, travaillait comme comptable dans le New Jersey. On peut dire que c’est de son plein gré qu’il est parti arpenter les rues : à 17 ans, en juin 1978, il quitte la maison familiale de Brooklyn pour aller vivre dans le sud de Manhattan. De plus, on lit souvent « Basquiat : afro-américain », ce qui n’est pas le cas, cet artiste noir est né d’une mère portoricaine et d’un père haïtien, d’où la consonance française de son nom. Par ailleurs, on le dit graffitiste, artiste du street art mais, dans les faits, ce n’est pas vraiment ça. Certes, il a commencé en taguant les murs de New York, signant ses interventions par SAMO© - Same Old Shit : toujours la même merde. Néanmoins, ce n’était pas des tags tels qu’on l’entend ordinairement, à savoir des graffitis mixant écriture et dessin. C’était davantage, et Warhol son mentor l’a déjà souligné, des messages cryptés, des jeux de piste conceptuels ou encore des haïkus visant à interpeller les galeristes et les visiteurs des galeries prisées de SoHo. D’ailleurs, Basquiat sévissait dans le territoire des galeries newyorkaises afin que sa griffe soit remarquée par le simple quidam mais aussi et surtout par les personnalités influentes du milieu de l’art – ce qui a marché au centuple ! L’artiste himself ne manquait pas de faire une distinction entre graffiti et peinture : « Mon travail n’a rien à voir avec les graffiti. C’est de la peinture, ça l’a toujours été. J’ai toujours peint. Bien avant que la peinture ne soit à la mode. » Dont acte. Enfin, autre idée reçue, The Radiant Child, y compris dans les sous-titrages en français du film éponyme, est traduit par : l’enfant radieux. Bien sûr, au vu de ce que l’on sait de lui (il aimait danser, dessiner comme un enfant et parler jusqu’à l’aube), cette traduction est acceptable mais la plus idoine est très certainement : l’enfant radiant. En référence à un fameux article du critique Rene Ricard publiant un article dans le numéro de décembre 1981 d’Artforum intitulé « The Radiant Child ». Expression que l’on peut raccorder avec l’aspect solaire de l’artiste (immense charisme qui le faisait rayonner partout où il passait), avec son œuvre irradiante puis avec le « bébé radiant » (cf. photo) de Keith Haring, l’un des amis graffeurs des débuts de Basquiat, avec Kenny Scharf.

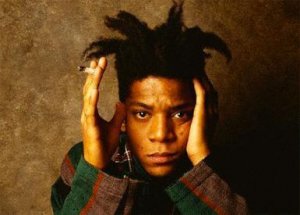

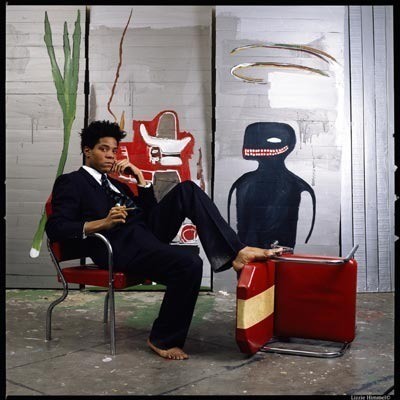

Kenny Scharf, on le voit dans le film de Tamra Davis. Il est interrogé, ne tarissant pas d’éloges sur son ami défunt. Keith Haring (1958-1990), on ne le voit que par l’intermédiaire d’archives visuelles car lui aussi est mort prématurément – du sida à l’âge de 31 ans. On en voit et entend plein d’autres : des artistes, des galeristes, des critiques d’art, des amis et petites amies. Julian Schnabel, Larry Gagosian, Bruno Bischofberger, Maripol, Tony Shafrazi, Fab 5 Freddy, Jeffrey Deitch et Tamra Davis sont de la partie. C’est en 1985 que cette dernière a commencé un long entretien avec Basquiat. Il était alors au faîte de sa gloire. Il fait la une, chose incroyable pour un Noir américain à l’époque, du New York Times Magazine. Quand il a commencé à vendre cher (dans les 20 000 dollars sachant que ses peintures atteignent désormais 5 millions de dollars !), qu’est-ce que cela lui a fait ? « Je sais pas. Trop de confiance en moi. Non, davantage de confiance. J’étais heureux de réussir, d’avoir tout ce que je voulais. Je trouvais ça juste. » (Basquiat). A propos de la couve de la célèbre revue, les intervenants du film témoignent : « C’était incroyable. Un vrai statut de rock star. Il y avait une superbe photo en couverture [cf. photo n°3]. Ca représente Jean-Michel en tant qu’individu, que phénomène. Il s’est retrouvé propulsé dans le monde de la culture. Jean-Michel est devenu une grande vedette. Il était célèbre, riche, fréquentait des vedettes. La gloire, les cadeaux, l’argent, on se l’arrachait. » On apprend dans le film – ce qui n’est pas très étonnant vu les sommes folles qui circulent dans le marché de l’art – que, même parmi ses proches (son ami d’enfance Al Diaz témoigne) on revendait ses toiles toutes fraîches à tire-larigot du vivant même de l’artiste afin de toucher le jackpot. De toute évidence, autant Basquiat a été maître de sa destinée d’artiste célèbre (ses propos d’ailleurs ne s’en cachent pas : « Depuis l’âge de 17 ans, je rêvais de devenir une star. Je songeais à tous mes héros, Charlie Parker, Jimi Hendrix… J’avais une image romantique de la célébrité. »), autant il a eu du mal, une fois obtenue la célébrité, à en maîtriser les dommages collatéraux. Il est passé de l’errance urbaine au monde ultra-privilégié des galeries courues. Julian Schnabel, peintre et cinéaste, pense qu’il n’était pas armé parce que trop jeune pour faire face aux mensonges, aux trahisons et à la superficialité des mondanités et des sirènes médiatiques. Quant à Madonna, ex de Basquiat, elle signale son hypersensibilité - « Il était trop fragile pour ce monde. »

Comme dans n’importe quel biopic hollywoodien, on assiste avec Jean-Michel Basquiat – The Radiant Child à l’ascension et à la « chute » d’un artiste ; chute dans un sens existentiel car sa fortune critique, hautement légitime soit dit en passant, est largement assurée les années passant. Ce qui l’a tué, c’est bien sûr la drogue (mort par overdose) mais également le racisme, le désamour des critiques (dès 85, sa collaboration avec le pape du Pop Art est jugée négativement) et la mort soudaine de son grand ami, et conseiller, Andy Warhol. Etre Noir aux Etats-Unis dans les années 70 et 80 (depuis un Michael Jackson et un Basquiat ont changé la donne en ouvrant la voie à un Obama) empêchait souvent, hormis dans certains mondes (le sport et la musique), d’ouvrir les portes de bien des milieux. Basquiat, avec son génie (goût du sample et du métissage qui fait que sa peinture est à la croisée de moult tendances picturales : Graffiti Art bien sûr mais également Art vaudou haïtien, Pop Art, Figuration libre et Art conceptuel), a fait sauter les cadenas du milieu de l’art, à l’époque bien installé dans le blanc conceptuel immaculé du white cube des galeristes et plasticiens… blancs. Mais Basquiat souffrait de préjugés qui sont, hélas, tenaces. Un certain « racisme culturel », dixit Richard Rodriguez (collectionneur militant de l’artiste), tenait à le ranger dans une simple réactualisation de l’art primitif (on l’a taxé d’homme-singe sauvage, c’est dit dans le film) et, même célèbre, il s’est vu plus d’une fois refuser un taxi parce qu’il était… Noir. Bref, The Radiant Child est un bon documentaire car il est euphorisant, à l’instar de la peinture pleine de vie de Basquiat, et très émouvant, à l’image de cet enfant terrible des arts plastiques. Dernière chose. Dès la visite de son expo au Musée de

* En salle depuis le 13 octobre.

** Exposition Basquiat au Musée d’Art moderne de

Documents joints à cet article

20 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON