« C’est en parlant haut qu’on devient haut-parleur ! »

« Mieux vaut être actif aujourd’hui que radioactif demain ! » « Aimez-vous les uns sur les autres ! » « Des trottoirs, pas des crottoirs ! » À l’évidence, le « cyclodidacte » Aguigui Mouna, militant convaincu de la « vélorution » et antimilitariste viscéral, avait le sens de la formule. Petit rappel historique pour ceux qui n’ont pas connu ce trublion anarcho-utopiste, cet indigné permanent, ce tribun des rues et des restos-U dont la mémoire reste bien vivante au cœur du Quartier Latin.

Ni son milieu, ni son éducation ne prédisposaient le jeune André à un destin original. Son père vivant, il eût été destiné à l’une des usines qui surgissaient dans l’agglomération d’Annecy en ce premier quart du 20e siècle. Le sort en décida autrement : tel le « pauvre Martin » de Brassens, André Dupond-père se coucha – certes involontairement – dans la fosse qu’il venait de creuser et s’y endormit de sa belle mort. Enfin presque : je dois à la vérité de préciser qu’il fut extirpé encore vivant de son humide gangue de terre mais pris d’une belle et fatale congestion pulmonaire.

Uniforme, communisme et bouillabaisse

Adélaïde Dupond suit son mari un an après. Devenu orphelin à 8 ans, André Dupond-fils est recueilli par une tante d’Annecy. À 13 ans, il devient ouvrier et va de job en job, de plus en plus écœuré par la condition ouvrière et les tâches « débiles ». À 17 ans, il s’engage dans la marine. Affecté à Brest sur le navire-école Montcalm, il voit d’un œil frustré ses copains lui conter les délices de la rue de Siam qu’il n’a, au début, pas les moyens de s’offrir. Après quelques avatars et de menues amourettes locales, André prend enfin le large : il découvre les côtes d’Afrique et les plages égyptiennes, mais... consigné à bord par ses nombreuses incartades. Il quitte sans regrets la marine en 1933 à la fin de son contrat.

Suit alors, entre Marseille et Nice, un parcours chaotique jalonné de jobs dans des hôtels, des restaurants ou des boîtes de nuit. En dehors du boulot, seuls comptent alors pour André le rugby et les filles. Jusqu’à l’arrivée de Mimi qu’il finit par épouser le 5 juillet 1939. Le 3 septembre, c’est la déclaration de guerre et André est parmi les premiers mobilisés. Rendu à la vie civile par l’armistice de juin 1940, André quitte l’uniforme dégoûté de l’armée et du comportement des gradés.

Il retrouve Mimi et sa vie d’avant. Jusqu’au jour où, lassé d’exercer des « boulots de larbin », il reprend avec un ami un petit restaurant à Paris qu’il dénomme Chez Dupond avant de virer Mimi dont il découvre qu’elle le cocufie. Mimi est remplacée par la fille d’un communiste, Riri, une Antiboise par chance pas antibaise. Tous deux adhèrent au PC le jour de la libération de Paris, furieux de ne voir aucun drapeau soviétique. Dès lors, André vend l’Humanité, lit Marx et suit les cours de l’Université nouvelle d’Henri Wallon et Roger Garaudy.

Suit une série d’évènements anecdotiques savoureux où le militantisme d’André souffre quelque peu de son goût pour le vin et pour les femmes. Retour à Antibes où le couple gère, à sa manière, la pension de famille Lou Pajeu, Survient alors un mémorable pugilat entre Riri et André sur fond de bouillabaisse. Aux coups de louche puis au lancer de soupière de la dame répondent les torgnoles du militant. Riri est hospitalisée et la section locale du PC atterrée par cette publicité négative. André est exclu du PC par des camarades qui lui reprochent en outre son manque de respect pour Staline.

À bas le caca, le pipi, le caca-pipi-talisme !

Table bancale pour symboliser l’état du monde, patron fada, discours iconoclastes, Lou Pajeu devient une adresse incontournable de la vie antiboise. Au contact de sa nouvelle clientèle, et notamment du poète Jacques Prévert, Mouna découvre, comme l’écrit Anne Gallois, qu’« il est tout à la fois dadaïste, surréaliste et existentialiste » ! La presse locale va même jusqu’à surnommer Aguigui « le Patachou d’Antibes ». C’en est trop pour Riri, dépassée par cette métamorphose. Trop également pour notre néo-philosophe, qui a besoin d’air et lorgne avec réprobation sur la surcharge pondérale de sa maîtresse. Mouna repart pour la capitale.

Il y reprend la gestion d’un restaurant de la rue de Louvois dont il veut faire un club d’aguiguistes : Les amis de la vie. Sans se démonter il sollicite le parrainage d’Einstein qui enseigne alors à Princeton (USA). Le savant accepte par courrier. Son célèbre portrait, la langue pendante, est accroché au mur du restaurant à côte de celui d’Eisenhower rongeant un os, le tout légendé « L’homme d’esprit et la bête ». À la même époque Mouna commence ses incursions dans le quartier Saint-Germain-des-Prés où, juché sur un piédestal, il harangue les passants et dénonce la presse « caca-pipi-taliste » et la guerre d’Indochine.

Ce qui devait forcément arriver survient en 1955 : 12 jours de prison pour outrages à agents répétés. À sa sortie de Fresnes, une surprise attend Mouna : Carmen, sa nouvelle compagne, est partie avec la caisse. Qu’à cela ne tienne, Aguigui a découvert Ghandi. Séduit par le grand homme, il devient résolument non-violent. Non violent mais ruiné.

Suit une nouvelle période méridionale qui voit Mouna, le visage doté d’une demi-barbe, sillonner le pays en compagnie d’une ânesse parfois culottée d’un seyant costume de bain. Notre homme se produit même dans une corrida-crochet sous les yeux de Picasso avant d’être renversé par un peu complaisant taureau. Ses provocations lui valent une nouvelle condamnation à un mois de prison pour outrages et rébellion à un commissaire rancunier. Faute de quartier pénitentiaire asinien, Aguigui cède son ânesse au prince Ali khan.

1960 le voit beaucoup militer contre la guerre en Algérie au sein de l’Armée de la Paix. Mouna voyage également au Moyen-Orient et en Italie où il tente, durant les Jeux Olympiques de Rome, de s’introduire sous les acclamations des beatniks, dans le village des athlètes féminines. Cela lui vaut les acclamations des marginaux et 20 jours dans les prisons italiennes !

Les temps sont durs, votez Mou !

1965. Mouna est devenu, dit Anne Gallois, « le bouffon attitré du Quartier Latin ». Le béret orné de médailles, la poitrine couverte de décorations burlesques, il sillonne les rues avec son triporteur. Je fais sa connaissance un soir de décembre devant la fontaine Saint-Michel alors que, la langue un tantinet alourdie par le jaja, il harangue les passants et vend Mouna Frères, le journal qu’il a créé trois ans plus tôt. Je le reverrai fréquemment par la suite.

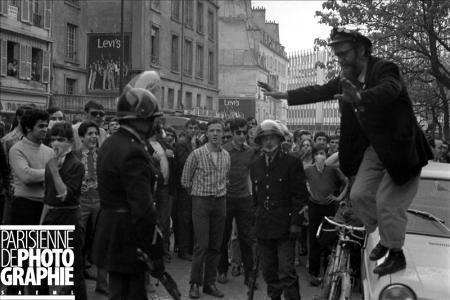

Puis vient 1968. Mouna s’oppose frontalement à Cohn-Bendit qui le traite comme un simple bouffon. Surtout depuis ce soir de mai où notre militant de l’absurde surgit dans le no man’s land qui sépare étudiants et CRS avant l’affrontement et offre un bouquet de fleurs aux uns et aux autres en signe d’apaisement. Sans succès : accusé d’œuvrer pour la bourgeoisie, il est rejeté par les étudiants sous l’œil impassible des policiers.

Aguigui retourne à son triporteur et à ses harangues jusqu’au jour où l’abbé Delfieux, aumônier de la Sorbonne, lui suggère de se présenter aux législatives. Pourquoi pas ne pas reprendre le flambeau laissé naguère par Duconnaud ? Banco : Mouna devient le candidat du MOU (Mouvement Ondulatoire Unifié) et fait campagne sous ce slogan « Les temps sont durs, votez MOU ! » Il récolte 142 voix face au ministre gaulliste René Capitant.

Mouna se représente en 1978 sous l’étiquette du PMU (Parti Mondialiste Universaliste). Mais c’est en 1988 qu’il obtient son meilleur résultat avec 1291 voix contre Jean Tibéri, adversaire auquel il prendra encore 722 voix en 1993.

Aguigui Mouna décède le 8 mai 1999, quelques années après avoir été fait chevalier des Arts et des Lettres par Jack Lang. Il est membre, entre autres, de SOS Racisme, du MRAP, de la Ligue des Droits de l’Homme et de Greenpeace. Bref, c’est un citoyen du monde, ami de l’abbé Pierre et de Théodore Monod, mais aussi de Cavanna et de Cabu, qui meurt. Un poète de l’utopie, un combattant de l’absurde qui disparaît, parti sur son triporteur à l’assaut des moulins à vent intergalactiques, comme il encercla naguère avec quelques amis juchés sur des pédalos un cuirassé américain dans la rade de Golfe Juan.

Reconnaissons-le, le temps joue pour lui ; car comme il se plaisait-il à le dire : « On vit peu, mais on meurt longtemps ! »

À lire : Aguigui Mouna. Gueule ou crève. Anne Gallois. Dossiers d’Aquitaine. 2004

À voir : Mouna, film documentaire réalisé par Bernard Baissat, Paris, 1989. Consultable au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, à la BNF et à la Vidéothèque de Paris

Documents joints à cet article

58 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON