Connaissez-vous la plus vieille maison de Paris ?

Les Parisiens attachés à leur patrimoine architectural ont longtemps cru que la plus ancienne maison de la capitale était le n° 3 de la rue Volta (3e arrondissement). Il n’en est rien : depuis 1979 et les recherches accomplies par les historiens, on sait désormais avec certitude que ce titre symbolique est détenu, non loin de là, par le n° 51 de la rue de Montmorency...

Dès lors, comment ces pans de bois ont-ils pu faire leur réapparition dans une habitation du 17e siècle ? Sans doute faut-il voir là l’un de ces passe-droits comme il en a toujours existé ici et là, souvent en échange d’un juteux pot-de-vin versé aux autorités par les propriétaires désireux de s’exonérer peu ou prou des obligations légales.

La maison du n° 3 de la rue Volta a donc été déchue de son « label » médiéval. Cela n’empêche pas de nombreux Parisiens de croire encore aujourd’hui qu’elle est la doyenne de la capitale. Une certitude que raillent d’autres habitants du vieux Paris. Pétris de certitudes, ceux-là clament haut et fort que ces crédules ne sont que des ballots car, si l’on en croit ces experts autoproclamés, ce n’est pas dans le 3e, mais dans le 4e arrondissement qu’il faut chercher cette doyenne, et plus précisément au n° 11 et au n° 13 de la rue François-Miron.

Et de fait, ces deux là, respectivement dénommées la « maison à l’enseigne du Faucheur » et la « maison à l’enseigne du Mouton », sont nettement plus âgées que « l’usurpatrice ». Elles ont même été construites au 14e siècle, affirment les plaques de marbre qui ont été apposées naguère sur leurs façades mitoyennes. Hélas pour les tenants de la rue François-Miron, cette information est fausse. Certes, les soubassements de ces deux bâtisses semblent dater du 14e siècle, mais les constructions existantes ont bel et bien été élevées au 16e siècle, ce qui en fait des mamies très respectables, mais ruine toute prétention au doyennat.

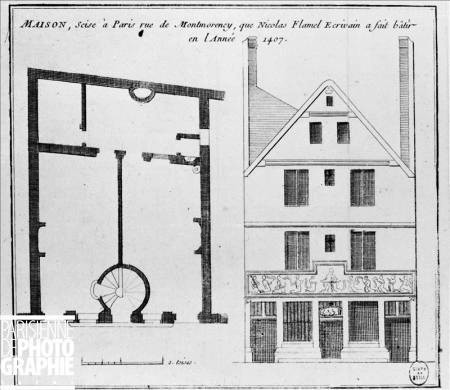

C’est donc le n° 51 de la rue de Montmorency, autrefois connu sous le nom de « maison du Grand pignon », en rapport avec une partie disparue de l’édifice, qui est incontestablement la plus vieille maison de Paris. Une bâtisse bien loin d’être banale, ne serait-ce que par l’identité de son propriétaire. Elle a en effet été construite en 1407 par Nicolas Flamel et sa femme Pernelle sur les espaces libres situés entre l’enceinte de Philippe Auguste et l’enceinte de Charles V, tout près de la première nommée. Un Nicolas Flamel dont le nom reste encore aujourd’hui attaché dans l’esprit de nombreux Français à l’alchimie, cet art sulfureux qui engendra tant de fantasmes chez nos lointains aïeux.

Un mystérieux médecin juif

Á l’évidence, Nicolas Flamel avait, pour ses contemporains, découvert la fameuse pierre philosophale et réussi cette transmutation des vils métaux en or à laquelle aspiraient les chimistes en mal de fortune. Comment expliquer autrement qu’il ait pu devenir si riche en prenant de l’âge ? Telle est la rumeur qui courut à l’époque et qui enfla au fil du temps. Á tel point que, bien après la mort de Nicolas Flamel en 1418, plusieurs ouvrages lui furent attribués, du Livre Flamel, en réalité la traduction française d’un traité en latin d’Arnaud de Villeneuve, jusqu’au célèbre Livre des figures hiéroglyphiques, paru en 1612, qui serait la traduction de mystérieux écrits rédigés en latin par Nicolas Flamel.

L’auteur présumé y dévoile notamment le processus du Grand Œuvre, autrement dit de la transmutation. On y apprend également que l’alchimiste présumé se serait basé, pour entreprendre ses travaux, sur un très ancien texte en latin intitulé Le Livre d’Abraham le Juif, prince, évêque lévite, astrologue, philosophe, à la gent des Juifs dispersés dans les Gaules par l’ire de Dieu. Des travaux qui restèrent infructueux durant 21 longues années. Ce n’est, en définitive, qu’après avoir effectué un pèlerinage à Compostelle et s’être fait expliquer par un mystérieux médecin juif le secret des illustrations du Livre d’Abraham que Nicolas Flamel aurait, en 1582, enfin réussi à transmuter le mercure, tout d’abord en argent, puis en or.

Ainsi naquit le mythe, soigneusement entretenu durant des siècles par des auteurs plus ou moins anonymes et des éditeurs nettement plus vénaux que crédules. Tout cela est naturellement faux et relève uniquement d’une légende d’autant plus prisée qu’elle comporte une large part d’ésotérisme. N’en déplaise aux amateurs de contes, l’origine de la fortune du célèbre écrivain public et libraire-juré* ne doit en effet rien à l’alchimie, mais plus prosaïquement à l’apport de son épouse Pernelle, une veuve aisée disposant de biens conséquents lors des épousailles. Ces biens, ajoutés à l’argent que gagnait Nicolas Flamel dans ses fonctions lucratives, permirent au couple, parfois par le biais de la procédure, de spéculer habilement et d’acquérir tant intra-muros qu’extra-muros un certain nombre de locaux commerciaux et autres immeubles.

Lorsqu’ils entreprirent la construction de la fameuse maison dans l’actuelle rue de Montmorency, Nicolas Flamel et son épouse Pernelle s’étaient considérablement enrichis. Quelque peu revenus de leur boulimie de possession, ils aspiraient désormais – sans doute pour préparer leur passage dans l’au-delà en plaisant à Dieu –, à disposer d’une partie de leurs biens dans un but humanitaire. C’est ainsi que le couple multiplia les dons charitables, mais sans pour autant construire à ses frais hôpitaux et chapelles comme le rapporta la légende ultérieurement.

Les pauvres pécheurs trépassés

Construit de belle manière en pierre, le n° 51 de la rue de Montmorency répondait à une double fonction : commerciale au rez-de-chaussée, où étaient implantées des boutiques, et humanitaire dans les étages. Nicolas Flamel et Pernelle y logeaient des laboureurs et des maraîchers qui travaillaient alors sur les parcelles horticoles situées entre les enceintes de Philippe Auguste et Charles V. Le logement était gratuit pour les habitants de la maison du Grand pignon. Seule obligation faite à ces pauvres gens : dire des prières quotidiennes pour les morts comme l’indique le bandeau qui court sur la façade : « Nous hômes et fèmes laboureurs demourans au porche de ceste maison qui fu fée en l’an de grâce mil quatre cens et sept, somes tenus chascun en droit sou dire tous les jours une pastenotre et un ave maria en priant dieu q de sa grâce face perdô aux povres pescheurs trespassez, amen. »

Outre ce bandeau, la façade comporte encore des personnages sculptés en creux sur ses six piliers de pierre ainsi qu’un N sur le deuxième pilier et un F sur le cinquième, références au propriétaire de la maison. Ces sculptures, longtemps masquées par un disgracieux crépi, ne furent dégagées qu’en 1900. Au dessus du bandeau existait autrefois une grande fresque sur laquelle étaient figurés le Christ, Nicolas Flamel et Dame Pernelle. Cette fresque a totalement disparu, de même que le grand pignon qui surmontait autrefois la façade et qui a donné son nom à la maison. Elle n’en garde pas moins fière allure et vaut sans aucun doute une petite visite, ne serait-ce que pour y évoquer la vie des laboureurs des prairies Saint-Martin à l’époque de Charles VI, ou laisser vagabonder son imagination sur les expérimentations enfiévrées des alchimistes du temps jadis.

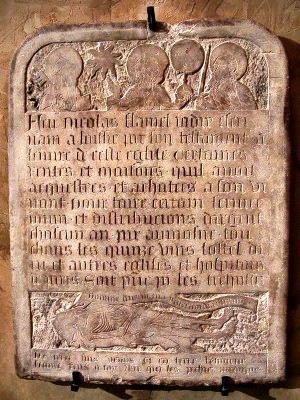

La maison du Grand pignon a été léguée à l’église Saint-Jacques de la Boucherie à la mort du libraire-juré, le 22 mars 1418. La pierre tombale de Nicolas Flamel, initialement enterré dans l’église, est visible au musée de Cluny. La voirie parisienne, quant à elle, a tenu à rendre hommage à cet homme et à sa femme : une rue de la capitale, proche du Châtelet, porte en effet le nom de Nicolas Flamel ; c’est là qu’était située la résidence du couple ; non loin de leur demeure, une autre rue porte le nom de Pernelle. Nicolas et Pernelle, de bien jolis prénoms !

* Nicolas Flamel a occupé les fonctions de copiste et d’écrivain public avant de devenir libraire juré, le serment prêté à l’Université ayant pour effet d’en faire un clerc exempté de rendre des comptes au Prévôt des marchands et dispensé de payer la « taille ».

Documents joints à cet article

45 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON