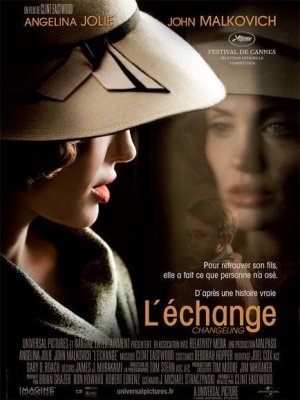

« L’Echange » de Clint Eastwood, mensonges d’état

« L’enfant que j’avais tout à l’heure,

Quoi donc ! Je ne l’ai plus ! »

Victor Hugo, Les Contemplations

A force de voir Angelina Jolie squatter les pages people des magazines et jouer dans des nanars à

L’Echange est un film poignant sans jamais prendre le spectateur en otage. A l’origine, ce scénario crève-cœur, écrit par un ancien journaliste, J. Michael Straczynski, qui s’est minutieusement documenté sur l’affaire Collins, aurait pu être réalisé par Ron Howard et, dans ce cas-là, on pouvait craindre le pire : passer d’une sensibilité à fleur de peau à un sentimentalisme s’enlisant dans un pathos tire-larmes, sur le mode Mon fils, ma bataille. Heureusement, avec ce « prince du clair-obscur » qu’est Eastwood, on est constamment sur la corde raide, on pourrait vite basculer dans la sensiblerie mais on s’arrête à temps, il s’agit de trouver le bon dosage et de ne pas trop en dire. C’est ça, entre autres, la force du cinéma d’Eastwood, faire planer l’ombre du doute. Le film finit d’ailleurs sur le mot-clé « espoir », il n’a pas véritablement de point final - le tout étant affaire de croyance. Ce cinéaste, qui aime filmer en « lumière noire » des intérieurs sous-exposés, des visages mangés par les ombres et, par contraste, des extérieurs très éclairés, cultive une nouvelle fois dans cet Echange l’art de l’ambiguïté, on retrouve alors une (en)quête sans fin lorgnant du côté de l’illusion des perceptions et un univers où tout est relatif - on ne saura jamais exactement la vérité. Eastwood, avec Minuit dans le jardin du bien et du mal (1997), nous avait déjà prévenus, via Jim Williams/Kevin Spacey : « Mon vieux, la vérité, comme l’art, est dans le regard de celui qui la contemple. Croyez ce que vous déciderez et je croirai ce que je sais. » C’est un propos que Christine Collins, dans son combat pour la vérité, pourrait faire sien. Ne pas prendre ce que l’on nous dit – ou montre - pour argent comptant.

Avec L’Echange, le propos est au diapason de la forme. D’une part, il s’agit de ne pas confondre mélo et film lacrymal, et d’autre part, de ne pas fusionner paresseusement classicisme et académisme. A l’heure où un certain cinéma-vérité, voire ciné-réalité, semble remporter tous les suffrages question prix et récompenses (cf. la dernière palme d’or), il ne faudrait pas se mettre à rejeter en bloc un certain cinéma qui se dote d’une esthétique soignée pour développer ses récits. Ici, on est dans le mélodrame. D’ailleurs, le film commence comme Loin du paradis (2002), film de Todd Haynes lui-même inspiré des mélos patinés de Douglas Sirk : un suave travelling descend d’un arbre feuillu pour glisser sur une rue animée d’un paisible quartier. La forme est superbe, Los Angeles baigne dans des teintes noir et blanc, parsemé de tons délavés et de quelques éclats de couleurs vives (dont le rouge sang aux lèvres ourlées d’Angelina Jolie), et notre cinéaste de 78 printemps déroule son ruban filmique avec maestria. Puisque l’on est de plain-pied dans

Ce film brosse le portrait édifiant d’une société gangrenée par le Mal. Dans la lignée d’un Ellroy, sa police, brutale, est véreuse, et sa médecine, à coup d’électrochocs et d’asiles psychiatriques séquestrant des femmes innocentes, se rend complice de toute cette corruption. L’individu qui se dresse seul contre les institutions psychorigides, c’est la liberté de parole de Christine Collins contre les ténèbres des préjugés, c’est la lutte de David contre Goliath, et on pense alors à d’autres films américains traitant du même thème, via moult comptes rendus d’audiences et procès verbaux policiers, style Erin Brockovich (1999) et Révélations (2000). Mais, au vu du récit initial, on n’est pas très surpris de suivre cette piste-là. Par contre, le plus surprenant dans ce film foisonnant, ce sont certains passages très violents, j’ai même vu quelques spectateurs sortir de la salle de ciné où j’étais lorsque le film devient très noir, cf. les scènes sanglantes de l’ogre Northcott tuant des enfants innocents dans une misérable cabane de l’Illinois, équipée de tranchoirs, haches et autres coutelas. Voilà bien du Eastwood par excellence, montrer la noirceur abyssale de l’humain, scruter la bête en l’homme : les scènes de violence de ce film sont dures, la boucherie orchestrée par le serial killer fait froid dans le dos et, de même, son exécution par pendaison, filmée avec crudité (les jambes flageolantes du condamné à mort conduit à l’échafaud, les tremblements des pieds du corps pendu), est effrayante, comme si, au passage, même si l’on sait ce tueur pédophile monstrueux, le cinéaste voulait aussi montrer aux partisans de la peine capitale le théâtre de la cruauté de cette mise à mort. Avec Eastwood, ma foi, ne pas se contenter des apparences. Il ne faut pas se fier à l’esthétique rétro du film, aux tramways rouges, au climat chaud du ranch isolé, à la lumière mordorée, à la poussière de blé dans les champs et aux chères petites têtes blondes qui évoquent un cliché style Norman Rockwell, Eastwood sait également nous plonger dans le gore, aux confins du fantastique le plus poisseux. Dans ce cauchemar ensoleillé, le Mal rôde profondément, comme un puits sans fond, et le sale air de la peur aussi. Bienvenue au pays de l’enfance volée.

L’Echange, sans être selon moi le meilleur cru d’Eastwood, est un opus remarquable (du 4,5 sur 5 pour moi) car, tout en continuant « l’œuvre au noir » de ce grand cinéaste (on l’avait quitté avec l’armée des morts de Lettres d’Iwo Jima), il prend des allures de « grand film malade », sorte de monstre filmique, qui contient beaucoup d’autres films possibles sans jamais perdre sa ligne directrice. Clint, en éternel space cowboy crépusculaire, n’est jamais là où on l’attend. Avançant de guingois, son Echange rappelle, selon moi, son meilleur film, à savoir Chasseur blanc, cœur noir (1990) qui montrait la passion exclusive d’un réalisateur bord cadre (un certain John Wilson) pour la chasse à l’éléphant, au risque de menacer d’emporter le film à faire dans son sillage. On a alors l’impression d’un autoportrait masqué du Maître, à la fois là et ailleurs. Et cet Echange, film hybride qui glisse entre les genres, est à son image. Mystérieux, donc passionnant.

Documents joints à cet article

8 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON