La peinture à voir au printemps en galeries parisiennes (3 expos gratuites)

Alors que le salon du dessin contemporain (Drawing Now Art Fair, 17e édition au Carreau du Temple, Paris, du 21 au 24 mars), vient de s’achever avec succès redonnant des couleurs à ce printemps plutôt pluvieux (avec plus de 18 000 visiteurs se pressant dans les allées pour y découvrir un médium intemporel multipliant formes et supports en tous genres), je vous propose, afin de découvrir gratuitement au sein de la capitale la création en train de se faire, un retour sur trois expositions personnelles d’artistes peintres figuratifs en cours en galeries dans le Marais (©Photos in situ V. D.), deux Français (Thomas Lévy-Lasne, Youcef Korichi) et un Indien (Atul Dodiya), valant, selon moi, largement le détour, de par la qualité technique qu’on y découvre et les pistes réflexives, tant prospectives que rétrospectives, esthétiques qu’existentielles, voire écologiques, qui s’y déploient.

- « La glace de plage », 2023, Thomas Lévy-Lasne, huile sur toile, 30 x 30 cm, collection particulière

Hyperréaliste sentimental

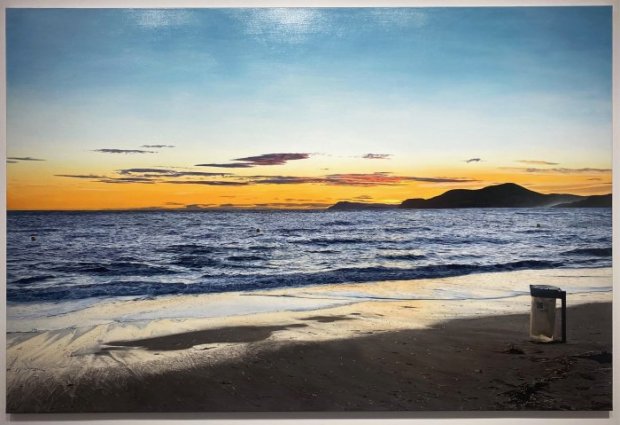

- « La plage d’Hyières », détail, 2023, Thomas Lévy-Lasne, huile sur toile, 130 x 195 cm

Solo show Thomas Lévy-Lasne, L’impuissance, jusqu’au 11 mai 2024, galerie Les Filles du Calvaire, Paris 3 : pour sa deuxième expo personnelle dans cette galerie, après « L’asphyxie » en 2020, le peintre réaliste à tendance hyperréaliste – il peint avec une minutie diabolique ! - Thomas Lévy-Lasne (est né en 1980 et a été formé aux Beaux-Arts de Paris tout en étant passé par la Villa Médicis à Rome, pensionnaire de 2018 à 2019), dévoile un ensemble de peintures figuratives à l’huile tirées au cordeau, paysages urbains ou de bords de mer, scènes de genre et natures mortes, et de dessins charbonneux, qu’il appelle Distanciels (ce sont des portraits au fusain de ses proches, dont la cinéaste française récemment oscarisée Justine Triet, réalisés pendant les confinements, dévoilant des êtres comme perdus, affichés dans leur solitude, voire leur désarroi, avec leurs visages tristement rétro-éclairés par leurs écrans d’ordinateur).

- « Justine », 2020, Thomas Lévy-Lasne, fusain sur papier posé sur fond blanc, 40 x 60 cm

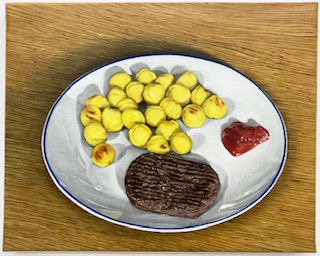

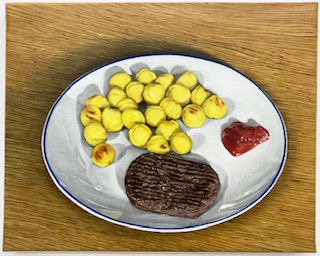

- « Steak haché et pommes noisette », 2020, Thomas Lévy-Lasne, huile sur toile, 33 x 41,5 cm

Malgré les nombreuses mises en garde (ne pas ignorer l’asphyxie du monde contemporain et la catastrophe du réchauffement climatique, avec une peinture imprégnée par le tropisme de solastalgie, qui n’est autre qu’une forme de souffrance psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux, on parle également d’éco-anxiété), l’on devine la joie manifeste de ce peintre, au rire tonitruant (on l’entend de loin !) et à la barbe fournie, amateur tant de Rosa Bonheur (1822-1899) – il a signé un texte remarquable, L’émerveillement en action, consacré à cette peintre animalière de plus en plus célébrée en France dans le catalogue de sa rétrospective au musée d’Orsay à Paris en 2022 – que des peintres pompiers longtemps décriés, tels Bouguereau, Gérôme et Meissonier, contemporains des modernes impressionnistes, à représenter, avec gourmandise, ce qui se donne à voir. Ce monde des apparences, qui s'offre à nous, peut aller d’une majestueuse mer d’huile (La Plage d’Hyères, 2023, cf. photo principale), magnifiée par un coucher de soleil (tout de même court-circuitée au premier plan par une poubelle en plastique !), à une quelconque Glace de plage (2023), peinture ô combien léchée dont le triste pli du contenant cheap dit tout de sa banalité manifeste, associée à la malbouffe (il avait fait déjà cela en 2020 en peignant un édifiant Steak haché et pommes noisette avec une touche de ketchup, obtenant, rien qu’avec la pointe de son pinceau, une complicité immédiate avec le regardeur), en passant par une foule, humaine ou animale ?, se pressant dans le jardin artificiel d’une serre du zoo de Vincennes, une farandole de bouteilles de bière sur fond de briques rouges couvertes de tags amoureux « comme autant de traces publiques d’une existence étroite », dixit l’artiste, ou encore par un coq de profil arborant fièrement, sur un fond noir à la Cranach, sa crête au rouge pop tutoyant le kitsch.

- « Dans la serre », 2020-23, Thomas Lévy-Lasne, huile sur toile, 150 x 200 cm

- « Les policiers de Lützerath », détail, 2024, Thomas Lévy-Lasne, huile sur toile, 150 x 200 cm

Pour ce peintre (dont on peut retrouver sa volonté tenace de soutenir la peinture figurative dans son émission hebdomadaire « Les Apparences » sur YouTube et Twitch, consacrée à la création contemporaine), il s’agit, en passant par une sorte d’hyperréalisme s’ouvrant à l’inquiétante étrangeté du réel, pouvant confiner à l’absurde, voire au grotesque (cf. sa grande composition burlesque de policiers allemands virilistes embourbés dans de la gadoue, Les policiers de Lützerath, 2024, huile sur toile), de peindre malgré tout, à savoir d’y croire encore en adoptant volontairement une esthétique adaptée au temps de la dérive climatique des plus chaotiques. Ainsi, en adepte de « la fin du banal » (titre de sa première monographie à sortir en septembre prochain aux éditions des Beaux-Arts de Paris), Thomas Lévy-Lasne mise, en silencieux et sentimental exégète d’une messe pour le temps présent, sur ce monde muet des apparences, avec en souvenir les mots de Francis Ponge (« Le monde muet est notre seule patrie »). Et, malgré notre impuissance face aux égarements climatiques (au sous-sol de la galerie, s’y trouve une vidéo conceptuelle anxiogène faisant un implacable état des lieux), cet artiste entièrement peintre en appelle, façon manifeste, à « plus de soin, plus de douceur, plus d’attention humble et de dignité au trésor quotidien qu’est le monde des apparences », ce plasticien lanceur d'alerte ajoutant dans le texte accompagnant sa verte exposition soucieuse de l'environnement : « La multitude des sujets et la variété des vitesses d’exécution permettent également un déploiement de texture : peau, poil, gluant, visqueux, poisseux : il ne s’agit pas d’abandonner la joie de peindre. En témoigne un bestiaire comme un cul de vache, une coccinelle, un coq, un autoportrait ou un chat assoupi. »

- « Le mur de Lens », 2023, Thomas Lévy-Lasne, huile sur toile, 120 x 120 cm

Désireux de mieux appréhender cette peinture mouvante (par exemple, certains de ses paysages elliptiques à la composition rigoureuse tendent étonnamment vers l’abstraction d’un De Staël ou d’un Rothko), j’ai voulu en savoir plus, par le filtre de quelques questions, sur cette figuration d’orfèvre (hyperréalisme ? Superréalisme ? Extra-réalisme ? J'emprunte ce dernier terme à Hervé Chandès de la Fondation Cartier parlant de la sculpture naturaliste minutieuse et obsessionnelle de Ron Mueck), glissant inexorablement vers la fin de fête et le déceptif grandiose - ou de la majesté du trivial - de la banalité du temps consumériste contemporain.

VD : avec votre « photo-réalisme » (terme possiblement à réfuter !) en peinture, s’accompagnant d’une précision redoutable, vous ressentez-vous comme un artiste hyperréaliste ou pas ? Si non, auriez-vous un autre terme pour la définir ?

- Thomas Lévy-Lasne, par ©VD, Paris, le 13 mars 2024

TLL : « On ne reproche pas à Vermeer, Chardin ou un primitif flamand leur photoréalisme, la photographie n’existait pas encore. De fait elle existe aujourd’hui, elle a deux cents ans et c’est la langue la plus parlée dans le monde, plus que le chinois ou l’anglais, pour paraphraser David Hockney. Entre Photoshop et maintenant l’IA, la photographie touche de plus en plus à l’artifice et donc à la peinture. J’utilise la photographie, Photoshop, un iPad mais sûrement pas à la manière d’un hyperréaliste au sens historique, si l’on regarde ma mer, la glace ou mon mur de brique, il y a un bien une retranscription plastique qui ne colle pas à la photographie comme un hyperréaliste. Je cherche plus la texture du sujet même, une manière de la rendre sur la toile, qu’à rendre la froideur de l’image plastique. Dans ce cadre je me définirai comme un réaliste. Le soin pris à rendre l’extraordinaire variété du monde des apparences me permet de traiter des sujets pas forcément facile, souvent tragique, tout en conservant toujours un certain tiraillement parce qu’au fond je goûte avec amour les formes de ce monde. Peindre du beau bellement, ce serait manger une tarte au sucre les yeux fermés. »

VD : Combien de temps (heures, jours) mettez-vous à peindre La Serre et Le mur de Lens ? Ressentez-vous la pratique de peintre - vieille de plus de 40 000 ans - comme « anachronique » (sa lenteur, son exigence) pour dire notre temps présent (le rythme infernal des images fluides qui circulent partout, sur moult écrans) ou pas du tout (quelle est votre quête, mystique ? Objectiviste ?) ?

- Tableau en cours de réalisation exposé : « L’arbre (en pré-achat) », 2024, Thomas Lévy-Lasne, 129,5 x 96,5 cm

TLL : « J’ai mis deux ans à finir La serre, ce fut volontaire. Je m’en explique dans une conférence au MoCo "La fabrique du tableau" (https://www.youtube.com/live/S8MTfK3CHQg?si=NihHbJ9JAnEMtdkk). Je n’ai toujours pas trouvé, à 43 ans, le temps de ma peinture, le temps incompressible que je devrais y brûler. Pour Le mur de Lens par exemple, j’ai cru qu’un mois et demi suffirait, ce fût le double. Je ne regrette pas, c’est le temps de mon esthétique, du soin, de l’intensité selon moi du résultat. Cela me paraît être un temps parfaitement contemporain au milieu du flux des images. Je crois que cela peut soulager un peu tout le monde : un geste de liberté, pas commercial, une longue méditation, un grand soin, une charge d’attachement au plus anodin. Ce n’est pas un accaparement, une production effrénée bancale, contraindre le monde sous un style personnel mais bien chercher une empathie, se fondre dans le sujet, rendre par son corps la vitalité des autres corps, leurs présences. Je joue le jeu d’une peinture qui se veut tenir dans la durée plus que dans l’instant avec sa part de ridicule et de risque. Faire du solide, un repère, pour maintenant et plus tard. Dans le contexte actuel, plus bienveillant pour les peintres, je me suis permis de montrer deux tableaux inachevés dans mon exposition. Ils "pousseront" pendant l’exposition. J’ai été amusé de constater leurs succès sur les réseaux sociaux. Comme si l’esthétique de l’inachèvement, éloignée de mes problématiques, était plus goûtée aujourd’hui. Comme si la fuite vers un ailleurs imaginaire avait plus d’intérêt que notre ici et maintenant tragique. Cela ne m’étonne pas vraiment. »

La tête dans les nuages du ciel bleu de Youcef Korichi

- « Goya 2 (El Pelele)) », 2024, Youcef Korichi, huile sur toile, 195 x 130 cm

Le bleu du ciel, solo show de Youcef Korichi, galerie Suzanne Tarasieve, Paris 3, jusqu’au 27 avril prochain : à une époque où tout se vaut, où la moindre daube se trouve accrochée au Palais de Tokyo (du genre un sèche-cheveux suspendu à une tringle) parce que l’on craint de passer à côté du nouveau Duchamp, j’avoue que cela me réjouit de voir un jeune peintre d’aujourd’hui, Youcef Korichi (50 ans, né à Constantine, Algérie, en 1974), regarder du côté de Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, Aragon, 1746 – Bordeaux, 1828), cet homme des Lumières à la fois peintre, dessinateur et graveur, « visionnaire » moderne et humain, étant, avec ses œuvres au spectre pictural très large allant du rococo aux œuvres « noires » en passant par le fantastique et l’art du portrait, l’un de ses maîtres revendiqués, pour y trouver inspiration et motifs à revisiter à l’aune d’une interrogation sur l’humaine condition à travers les époques, le peintre contemporain se référant également, à côté de sa série de sept tableaux inspirés directement par le fameux El Pelele (Le Pantin, 1791-1792) de Goya montrant des femmes dans un cadre champêtre se moquant d’un pantin, allégorie de la gente masculine, qu’elles font sauter au-dessus d’un drap (Goya y dépeignait-il ses amours malheureuses avec la duchesse d’Albe ? On peut aussi voir ici, par ce portraitiste hors pair, cruel et lucide, une illustration à peine masquée du caractère possiblement maléfique de la gente féminine), cinq tableaux en grisaille, d’une touche plus expressionniste, reprenant la série de gravures de 1524 d’Hans Holbein, La Danse de la mort, où la Grande Faucheuse s’invite sans vergogne dans des scènes de la vie quotidienne, Korichi choisissant également de reprendre comme titre, pour ces nouvelles séries, Le bleu du ciel, roman de Georges Bataille écrit en 1935 et publié en 1957, avec « force de déraison ouvrant un ciel bleu ».

- « Le Pantin (El Pelele) », Goya, 1791-1792, carton de tapisserie, 267 x 160 cm, Madrid, Prado

Ici, on ne sait trop sur quel pied danser, on baigne dans l’art du basculement : de l’envolée lyrique à la chute libre. Comme chez Goya, le pantin, figure carnavalesque par excellence, est brinqueballé à tout-va et à tous vents, le mâle tombe fissa de son piédestal. Sur une toile, la tête comme floutée en gros plan, ou pixellisée, du pantin, en occupant tout l’espace, s’ouvre au grotesque. Sur une autre peinture, reprenant la peinture originale du maître espagnol tourmenté (atteint, comme on le sait, de surdité), orfèvre dans l’oscillation entre la réalité et le fantasme, le jovial et le tragique, ainsi que dans l’alternance entre une peinture colorée et lumineuse et une monochromie aux teintes sombres, les quatre jeunes femmes ont disparu ; un peu plus loin, des corps sans tête flottent en apesanteur, bien au-delà du rationnel, dans un ciel de nuages, comme hésitant entre le vol plané et la chute (entre nous, ces silhouettes en costards sur fond bleu ciel feraient de bonnes pochettes de disques, pour Supertramp, Kraftwerk ou Madness par exemple !). Puis, on y rencontre également un drap jeté sur l’herbe et une paire de souliers usés, appartenant à l’artiste. « Si le pantin est bien un symbole masculin, il est mis à mal », précise Francoise Docquiert dans le communiqué de presse, ajoutant : « Quel est le pouvoir de l’art aujourd’hui dans le devenir du monde ? » Vaste chantier de réflexion.

- « Pantin 1 », détail, Youcef Korichi, 2022, huile sur toile, 200 x 200 cm

- « Chaussures », 2023, Youcef Korichi, huile sur toile, 33 x 46 cm

Ému, pour ma part, par les chaussures fatiguées peintes par Youcef - un peu de tendresse pour les hommes contemporains serait-elle encore possible ? J’ai pensé aux souliers du pauvre Vincent Van Gogh, suicidé de la société, René Magritte n’étant pas très loin non plus avec ces tenues de ville au masculin – il s’agit de vestes et de pantalons semble-t-il bourrés pour rappeler des parties du corps humain - comme collées sur des ciels bleus aux nuages artificiels façon The Truman Show (1998, Peter Weir). J’y vois ici de la métaphysique et du religieux (le corps absenté, le vêtement comme relique) mais également une référence, qui ne serait pas pour autant révérence, aux emblématiques Men in the Cities des seventies (1976-1982) de Robert Longo, à savoir ses fameux costards-cravates en explosantes-fixes croisés chez le psychopathe Patrick Bateman dans American Psycho (2000, le roman mille fois mieux que le film hollywoodien !) de Bret Easton Ellis + Mary Harron. « Je n’y ai pas du tout pensé ! », m’a répondu aussitôt Youcef Korichi, lorsque je l’interrogeais là-dessus, me regardant avec ses deux grands yeux de chouette ahurie captant au plus près, et au cordeau (usage de la peinture à l’huile déposée couche après couche sur les œuvres et du vernis, mise au carreau), les mille et un détails de la réalité se donnant à voir. Exit Longo, pas grave (autant pour moi, c’était juste ma grille de lecture, et peut-être… un travers. Asphyxiante culture !).

- « In situ », 2023, Youcef Korichi, huile sur toile, 40 x 40 cm

- Youcef Korichi, par ©VD, devant l’une de ses peintures inspirées d’Holbein, Paris, le 14 mars 2024

Penchons-nous alors, si vous le voulez bien, sur une possible clef de lecture dans le communiqué : « Pourquoi ce citoyen sans tête se plaît dans les nuages ? Veut-il échapper à la réalité souvent abrupte ? » C’est possible. La lévitation (l’assomption ?) comme échappée belle – Tchao Pantin ! – est souvent à l’œuvre dans bon nombre de peintures actuelles : chez Korichi, certes, mais aussi en allant voir du côté de Djamel Tatah, Will Cotton, Guillaume Bresson et autres Norbert Bisky, sans oublier un possible détour par le cinéma, de Mon nom est Personne (1973) de Tonino Valerii, avec ses cowboys explosifs brillants à l’écran aussi fortement que des miroirs de bordel, au Miroir (1975) de Tarkovski : il y aurait certainement, à mon avis, une grande expo collective à faire sous cet angle-là, en passant par la vista des peintres pour dire l’humain, trop humain. Est-ce le signe d’un désir d’ailleurs et d'échappement libre ou bien de fuite, façon sauve-qui-peut, pour s'extraire de la brutalité du réel ? Un ange, ou fantôme, passe. Faisons alors un rêve : s’abstraire du réel pour l’ausculter au plus près, dans sa cruauté et dans ses fulgurances, en misant sur la force de l’art pour nous dire la vérité, Picasso n'affirmait-il pas, à raison, que « L’art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité » ?

- « Goya », 2023, Youcef Korichi, huile sur toile, 200 x 200 cm

Soit dit en passant, l'œuvre de Goya, impulsif et rebelle aux conventions tout en ayant poursuivi toute son existence une carrière officielle de portraitiste (peintre de la cour royale), est toujours, à l’heure actuelle, influente, voir à ce sujet le formidable documentaire L’ombre de Goya (2022) de José Luis Lopez-Linares, diffusé dernièrement sur Arte, s’accompagnant de la voix lumineuse du gourmand de mots Jean-Claude Carrière (1931-2021), écrivain et scénariste notamment pour le surréaliste Buñuel, y déclarant, dans le prolongement d’un Malraux (« Goya préfigurait tout l’art moderne parce que l’art moderne commence à cette liberté »), ceci : « Il y a plusieurs Goya. Les impressionnistes le voient comme un impressionniste, les surréalistes comme un surréaliste, les romantiques, tel un romantique, etc. Ce qui est sûr, c’est qu’il annonce, avec sa noirceur expressionniste, la peinture contemporaine. » Youcef Korichi, peintre d’aujourd’hui, semble voir en Goya, dont il reprend avec appétence, ouvertement ou en filigrane, valse des pantins, figures iconiques populaires empreintes d’inquiétude et danses macabres (difficile ici de ne pas penser aux sorcières et diables de ses Caprices et de ses peintures murales « noires », visions hallucinées réalisées avec du noir de fumée, du blanc, des ocres, un peu de rouge et de bleu, posés au pinceau et à la spatule), un surréaliste avant l'heure : d'aucuns décèlent dans ses derniers tableaux, apparaissant comme autant de temps suspendus avec leurs vêtements voltigeant en l'air, un air de Magritte. Comme quoi, le porteur d’histoires Carrière avait vu juste. Et, ainsi que le souligne Françoise Docquiert dans son texte éclairant, distribué dans le parcours, portant cette expo à bien des égards renversante, « à la manière de certains surréalistes belges, Youcef Korichi suggère l’importance du regard. » Regardons, donc.

Picturaliser le cinéma

- « Love in Tokyo », Atul Dodiya, huile sur toile, 152.4 x 198 cm (Asha Parekh est Asha dans « Love in Tokyo », 1966, de Pramod Chakravorty)

Présentation personnelle d'Atul Dodiya, I know You. I Do. O' Stranger’ [Je te connais. Oui je te connais. Ô Inconnu], jusqu'au 27 avril 2024, galerie Templon, Paris 3, juste derrière Beaubourg. Qui est ce créateur ? Considéré comme un des plus grands artistes indiens de sa génération, le peintre Atul Dodiya, qui a été mis à l’honneur en 2019 lors de la participation de l’Inde à la Biennale de Venise via une grande installation autour de la figure de Gandhi (1869-1948), le leader du mouvement de libération de l’Inde, est connu, en étant animé par un « désir encyclopédique pour le monde » le conduisant à une polyphonie diversifiée de ses sources culturelles, pour son travail (peinture sur des rideaux de fer mécaniques, assemblages photographiques, installations mêlant objet et peinture) sur les références, le réalisme et l’appropriation de l’histoire de l’art et de la culture populaire ; le poète indien Ranjit Hoskote dit de lui, dans son texte sur l’artiste À l’écoute des tremblements d’une planète (2019) : « Atul Dodiya regarde en arrière afin de regarder vers l’avant, comme il le fait souvent, adoptant une démarche rétrospective. » Pour sa 4ème expo solo galerie Templon, il présente une nouvelle série de toiles inspirées par les classiques de Bollywood. Le cinéma de Bombay des années 1960, servant ici comme point de départ et tremplin pour les chemins de traverse de l’imagination, est celui qui a marqué l’enfance de l’artiste ; rappelons que le cinéma indien est encore aujourd'hui l'un des plus puissants au monde, commercialement parlant, attirant massivement les foules en salles, notamment via la profusion d’histoires romantiques au parfum pop, ne s’interdisant ni suavité ni mièvrerie.

- Comme un soupçon de Wong Kar-wai : « Rita looking at her childhood photograph », 2023, Atul Dodiya, huile sur toile, 152,4 x 198 cm

- Atul Dodiya, par Anju Dodiya, 2019

Question peinture, le métier est beau, de facture classique. La texture, assez épaisse, comme veloutée, fait penser à Balthus, les cadrages, ainsi que certains objets (lampes, vases, rideaux, cadres, meubles art déco, fausses antiquités, etc.) dans des intérieurs bourgeois - on y devine encore des restes coloniaux, l’Inde prit son indépendance en 1947 -, à Caillebotte ou à Hopper.

Devant cette bobine de quatorze peintures défilant devant nous, agissant comme autant de scènes choisies faussement anodines, captées sur son iPhone (c’est en regardant et en revoyant des films pendant l’année de confinement de la pandémie de Covid-19 que cette série a vu le jour), et se transformant sous nos yeux en possibilités picturales nourries de mystères (une femme penchée cherche quelque chose dans un tiroir pendant qu’un homme de dos, que l’on devine être un acteur, marche d’une pièce à l’autre, on y constate l’émergence d’une nouvelle société de consommation, avec meubles et décors sophistiqués, voire artificiels, façon décor pour tournage avec, entre autres, faux escalier, fenêtre peinte et porte ne menant nulle part), l’on pense tour à tour à Wong Kar-wai (In the Mood for Love), à un jeune Alain Delon s’apprêtant à monter des escaliers - ce n'est pas lui, mais Amitabh Bacchan, moins connu chez nous, même s’il s’agit d’une grande vedette du cinéma de Bollywood ! - et à Todd Haynes, dans la lignée d'un Douglas Sirk, revisitant l'ennui des femmes chics au foyer dans l'Amérique (blanche et raciste) des fifties, notamment dans son merveilleux Loin du paradis (2002), aux tons saturés délicieusement surannés.

- Atul Dodiya, « Renu in Dr. Banerjee’s study », 2023, huile sur toile, 152,5 x 198 cm

- Pellicule de peinture : au fil de l’histoire, entre peinture rétro et cinéma argentique, de quoi se faire son cinoche avec : « Raj and his mother », 2023, Atul Dodiya, huile sur toile, 198 x 152,4 cm

Expo vraiment intéressante, à la jonction entre peinture et cinéma, ces bribes d’histoires cinématographiques en peintures invitant le visiteur, devenu comme cinéaste, à promener son regard, d’une toile à l’autre, à travers l’espace des toiles et de la galerie, pour se faire son propre récit à la Nougaro : « Sur l’écran noir de mes nuits blanches. Moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra. (…) Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, je recommence la séquence. »

Atul Dodiya (64 ans, formé à l'orée des années 1990 à la célèbre école Sir J.J. School of Art de Mumbai, est également passé, pendant un an, par l’école des Beaux-Arts de Paris). vivant actuellement dans sa ville natale Bombay, part d'« images figées » issues de longs-métrages de réalisateurs indiens des années 60, dont le plus célèbre n'est autre que Satyajit Ray (1921-1992), l’auteur du fameux Salon de musique (1958) que reprend d’ailleurs ce plasticien, pour en faire, avec, des peintures narratives assez sensuelles. Leur aspect est plutôt séduisant avec un côté granuleux et des tons pastel, allant des bleus pâles aux turquoises en passant par les roses. C'est, par moments, troublant.

- « Charu listening/Amal singing », 2023, Atul Dodiya, huile sur toile, 152,4 x 198 cm (Madhabi Murkherjee est Charulata dans « Charulata », 1964, signé Satyajit Ray)

On se fait un film avec, façon la séquence du spectateur, ou regardeur, préciserait Marcel Duchamp. Par exemple, au détour d’une cimaise, face à un tableau imposant se donnant à voir, j’étais soudain intrigué, comme pour investiguer la situation afin d’en savoir plus, par la posture d’une jeune femme dans un cadre bourgeois semblant pleurer, la tête entre les mains - « Que nenni ! », me précise alors, amusé, l'un des membres de la galerie. Cet arrêt sur image, agissant tel un avatar rétro (on dirait de la photographie peinte, comme colorisée), montre en fait une femme (actrice : Madhabi Murkherjee) soudain draguée par le frère de son mari et elle en rigole ; le film utilisé (une plaquette gratuite distribuée indique le titre des films populaires indiens choisis) est signé Satyajit Ray : Charulata, 1964. Et, pour la petite histoire, les mots écrits par le poète Rabindranath Tagore, lauréat du prix Nobel, dans ce chef-d’œuvre cinématographique, ont inspiré le titre de l’exposition : ‘Ami chini go chini tomare ogo bideshini…’ se traduit du bengali par « Je te connais. Oui je te connais. Ô Inconnu. » D'autres cinéastes sont convoqués dans cette expo perso parisienne de Dodiya, tels Raj Kapoor, Guru Dutt, Jyoti Swaroop, Pramod Chakravorty, L. V. Prasad et Hrishikesh Mukherjee, sachant que c’est loin d’être la première fois que Dodiya puise son inspiration dans le septième art : dès 1995, cet artiste avait déjà truffé ses huiles sur toile de références cinématographiques issues d'images de films de François Truffaut, d’Andrei Tarkovski et de Federico Fellini, dont La Strada (1954), avec Anthony Quinn et Giulietta Masina, et La Dolce Vita (1960), réunissant Marcello Mastroianni, Anita Ekberg et Anouk Aimée. On a connu pires références.

- « Bindu in Ecstacy », 2023, Atul Dodiya, huile sur toile, 152,4 x 198 cm (Saira Banu est Bindu dans « Padosan », 1968, de Jyoti Swaroop)

Le peintre, qui réalise d’abord une impression monochrome de ces « arrêts sur image » pour ensuite repasser les contours de la scène en noir et blanc avant d’achever la métamorphose de l’image en la couvrant d’une peinture à l’huile translucide lorgnant alors vers le chromo pastel et le translucide, note : « Dans cette sélection toute personnelle de moments cristallisés, l'irréel devient une nouvelle histoire, une autre vérité. » En effet, hors de leur contexte narratif, c'est à nous, en tant que spectateurs, d'alimenter, avec notre imaginaire et notre background visuel (les cinéphiles peuvent s’y régaler !), ces images sibyllines, au carrefour du cinoche et de la peinture, afin d'interpréter librement leur signification d’autant plus que, pour leur donner une portée universelle, le « metteur en scène en peinture » qu’est Atul Dodiya fait en sorte que, dans ses compositions complexes, la célébrité de l’acteur s’éclipse au profit de l’anonymat (« Un thème récurrent dans mes récits cinématographiques, précise –t-il, les personnages se rencontrent souvent comme des étrangers »), ce qui accentue encore plus le pouvoir de ce cinéma picturalisé à devenir une surface de projection idéale. Alors, prêts à jouer le jeu en vous faisant, à loisir avec, un trip bollywoodien, hexagonal, hollywoodien ou que sais-je encore ?

3 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON