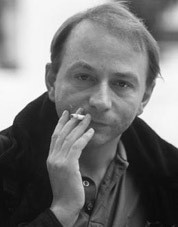

« La possibilité d’une île » : une critique

On a beaucoup parlé de « La possibilité d’une île » de Michel Houellebecq sans vraiment lire le roman. Au-delà de la polémique médiatique, voici une critique littéraire.

La possibilité d’une île, c’est l’histoire d’un homme qui vieillit. Comme cet homme, c’est Michel Houellebecq (plus exactement son clone, Daniel1), il assimile cet événement, important, dans la vie globalement misérable d’un homme à un événement globalement misérable dans la vie d’un homme important - en fait l’Homme, avec un grand H, comme Houellebecq. Ainsi, pour l’auteur, le crépuscule de l’homme Michel Houellebecq est le crépuscule de la civilisation, rien de moins.

Houellebecq -c’est une tendance de fond de son œuvre- pense être à ce point en avance sur son temps qu’il incarnerait, en quelque sorte, l’Homme, voire l’Homme du futur. A l’appui de cette conviction, il souligne à l’envi qu’il a « vu » les attentats de Bali dans « Plateforme » avant qu’ils ne se produisent. Un passionné de science comme lui devrait savoir que prédire n’est pas démontrer, que coïncidence n’est pas forcément prescience ; que le hasard existe, tout simplement.

Houellebecq, dont le défaut est d’être trop intelligent - c’est lui qui le dit - croit aux sciences. Il cite des théories, des noms de savants, et il en fait des signes extérieurs d’intelligence. En science comme en religion, les ignorants font les fanatiques : Houellebecq s’inscrit clairement dans la lignée positiviste, il aime à citer Auguste Comte. Suivant une logique miraculeuse, il passe de Comte aux Elohim, une secte dont les recherches sur le génome semblent justifier, aux yeux de l’auteur, la croyance un peu floue dans une doctrine vague. Cette dernière métastase est somme toute logique : depuis Les particules élémentaires, la tendance ne fait que s’accentuer.

A peu près tout Houellebecq est dans ce livre, comme une caricature de l’auteur par lui-même. Houellebecq n’est pas loin d’être Daniel1, un comique cynique qui se fait peu d’illusions sur son cynisme ; il fait commerce de son cynisme. Extrême lucidité, ou dernière des perversités ? Le deuxième degré, celui de l’ironie, n’est-il pas celui du confort, où l’homme qui rit de lui devient, par le fait même de rire de lui, intouchable ?

Du confort au conformisme, il n’y a souvent que quelques pas à franchir. Houellebecq est conforme à lui-même, ou tout au moins à ce qu’on attend de lui : les jugements de « valeur », philosophiques ou littéraires, sont souvent péremptoires, non justifiés et se veulent provocateurs (exemple parmi tant d’autres : « cet imbécile d’Hegel »), l’espoir est un moment du désespoir, l’amour est consubstantiel à la souffrance, laquelle est complaisamment traitée (naviguant entre esthétisme et cosmétique), le sexe est cru, les considérations sont ordinairement désabusées, le machisme est insidieux, latent (une femme n’est plus tout à fait une femme après un certain âge), les poèmes sont plus ou moins inspirés (globalement, plutôt moins que plus)... Et il y a le style Houellebecq : des phrases en moyenne peut-être un peu plus longues qu’à l’accoutumée, un attrait relativement nouveau pour l’anglicisme et le name dropping (en particulier, une fascination assez étrange pour Jamel Debbouze, le nom propre le plus cité dans le livre), rien qui vienne changer du doux ronronnement de la mécanique houellebecquienne. On ne change pas un style qui gagne. Et qui rapporte.

Bref, le nouveau Houellebecq, par-delà les aspects médiatiques, par-delà les digressions sur la personne, sur sa pensée, le nouveau Houellebecq, donc, est un peu chiant.

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON