Le mystère Dahlia noir

Le « Dahlia noir », film tant attendu de Brian de Palma, sort sur les écrans mercredi sous une injuste volée de bois vert de la part d’une critique qu’on a connue plus indulgente quand il s’agit de flatter le cinéma hexagonal...

N’ayant pas grand-chose à en dire pour la plupart des critiques sinon le fait qu’ils se sont ennuyés, les médias se penchent tous davantage sur la mythique affaire originelle du Dalhia noir que sur le film lui-même adapté du roman de James Ellroy.

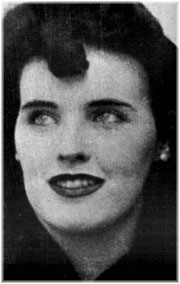

On sait que James Ellroy s’est inspiré pour son polar culte Le Dahlia noir à la fois de l’assassinat de sa mère en 1958, qui fut retrouvée violée et étranglée à LA quand il avait dix ans, et du meurtre odieux d’Elisabeth Short, vingt-deux ans, apprentie starlette à Hollywood, dix ans auparavant en janvier 1947, surnommée le Dahlia noir à cause de ses cheveux noir de jais.

Deux livres ont paru presque cinquante ans après ce crime, jamais officiellement élucidé, qui proposent chacun un coupable : L’affaire du dalhia noir, de Steve Hodel et Le dossier dahlia noir, de Dan Wolfe.

Le cas de Steve Hodel est singulier : policier à la retraite de la section homicides au LAPD, ce dernier accuse son père... Le documentaire diffusé sur 13e rue lundi soir reprend la thèse de son livre. Le Dr Hodel a quitté LA en 1950 après avoir été accusé d’inceste sur sa propre fille, jugé puis acquitté. D’après Steve Hodel, ce n’est pourtant pas pour cette raison que son père a fui l’Amérique, en exil les quarante années suivantes en Inde. Quand le Dr Hodel, de retour en Californie, y meurt de sa belle mort à quatre-vingt-douze ans, son fils tombe sur une photo du Dahlia noir dans un petit album photo lui appartenant. Il se trouve qu’au moment de l’enquête, occultée parce que dérangeante pour beaucoup trop de monde au sein du LAPD corrompu, on était tout de même convenu que le meurtre d’Elisabeth Short, retrouvée sur un terrain vague, le corps coupé en deux à la taille et éviscéré, était l’œuvre d’un chirurgien. Il se trouve aussi que le Dr Hodel, lui-même brillant chirurgien à la tête d’un réseau clandestin d’avortements, possédait par là des informations compromettantes sur les mœurs dissolues du Hollywood des studios des années 1940. Dans ces conditions, pourquoi avoir exposé le corps dont la police saura rapidement qu’il ne pouvait avoir été mutilé que dans un endroit clos (une maison, une cave, par exemple) ? Pourquoi l’avoir exposé tout près d’une rue avec les bras en arrière de la tête et le tronc sectionné séparé du reste du corps ? Steve Hodel avance l’hypothèse que son père organisait dans leur maison de Hollywood des orgies avec une bande d’amis fervents admirateurs de Sade, dont le peintre Man Ray : la disposition du cadavre avec le tronc coupé en évidence et la bouche fendue d’une oreille à l’autre seraient la représentation de deux des célèbres tableaux de Man Ray à qui le Dr Hodel vouait une admiration sans bornes.

La théorie de Dan Wolfe est un peu différente avec des points communs : un chirurgien avorteur aurait bien mutilé le corps d’Elisabeth Short mais c’était à la demande de la mafia avec le caïd Bugsy Siegel œuvrant pour le compte d’un notable de la ville, magnat de la presse, dont elle refusait d’avorter. S’agissant de la blessure d’une oreille à l’autre, cela ferait référence à ce qu’on infligeait aux traîtres dans la mafia sicilienne. Bugsy Siegel, brute sanguinaire aux deux visages qui jouait les latin lovers avec les stars d’Hollywood (son ami d’enfance était l’acteur George Raft), fut d’ailleurs assassiné peu de temps après. Dan Wolfe, précédemment auteur du livre Marilyn Monroe, enquête sur un assassinat, raconte que c’est en faisant ses recherches sur la mort de Marilyn qu’il a eu accès par hasard aux premiers éléments de celle du Dalhia noir. A noter que les deux mythes (le Dahlia noir étant une sorte de Marilyn brune qui n’aurait pas eu le temps de le devenir) se connaissaient un peu... Elisabeth Short avait croisé Norma Jean Dougherty à ses débuts quand les deux trop jolies femmes se montraient et se vendaient dans les bars pour starlettes de Hollywood. A cette époque des années 1940/1950, LA était une terre de corruption avec sa police infiltrée par la mafia qui fournissait des jolies filles aux magnats des studios. Dans les deux cas, les auteurs ont passé leur enfance à Hollywood : Steve Hodel dans la luxueuse villa de son père et Dan Wolfe dans celle plus modeste de son beau-père travaillant dans le cinéma.

A vrai dire, ces livres sont nettement plus captivants que le film de Brian de Palma. En prise avec la dualité du livre de James Ellroy et son inclination pour le thème du double comme dans tous ses films, B. de Palma met en scène pas moins de trois femmes... Le film, à la fois contemplatif et compliqué, pèche par son surcroît narratif tout en faisant impasse sur l’obsession de l’enquêteur et de l’Amérique pour ce meurtre, moteur de l’histoire, ce qui est un comble pour le réalisateur d’Obsession... Néanmoins, ce n’est nullement un mauvais film comme se sont plu à l’affirmer à peu près tous les critiques de la presse écrite sans plus d’arguments que l’idée qu’on en attendait davantage... La photo superbe dans le style de LA confidential (autre roman d’Ellroy) typiquement film noir et femmes fatales vaut à elle seule le déplacement (on peut lire aussi ma critique du film sur mon blog Cinémaniac ).

20 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON