Mademoiselle Capet

N’en déplaise aux « gens de la haute », il arrive que les amours ancillaires puissent engendrer des êtres surdoués. Marie-Gabrielle Capet, peintre de son état, en fut une preuve éclatante, et l’oubli dans lequel son nom est aujourd’hui tombé est une criante injustice qu’il convient de réparer en urgence alors que l’art, au détriment des créateurs de talent, se vautre désormais de plus en plus souvent dans la provocation et la décadence...

« L’oubli drape les morts d’un second linceul » disait Lamartine. Le poète avait raison et c’est parfois avec une grande tristesse que l’on mesure, à la lecture d’un texte ou en admirant une toile, à quel point notre mémoire collective peut être sélective, injuste et, circonstance aggravante, misogyne. Car, en matière d’art, ce sont bien souvent, à talent égal quand ce n’est pas moindre, les hommes qui entrent au panthéon quand les femmes sont éconduites et, par indifférence coupable ou volonté délibérée, rejetées dans des limbes qu’elles n’auraient jamais dû quitter.

Marie-Gabrielle Capet naît à Lyon, le 6 septembre 1761, d’un père domestique et d’une mère servante. Fille de gens de maison, rien ne la prédisposait à manier le pinceau et, a fortiori, à faire carrière dans la peinture. On ignore qui donne à la jeune fille sa formation picturale initiale, mais une chose est sûre, Melle Capet est d’ores et déjà une remarquable pastelliste lorsqu’elle monte à Paris en 1781 pour se perfectionner au contact d’un Maître reconnu et tenter de vivre de son art.

La jeune Lyonnaise est accueillie dans la capitale par l’une des grandes dames de la peinture française, Adélaïde Labille-Guiard, qui, au vu de son travail, l’accepte sans la moindre hésitation comme élève dans son atelier. Une élève douée qui prend rapidement le pas sur les autres protégées de Labille-Guiard, parmi lesquelles les talentueuses Marie-Victoire d’Avril et Marie-Marguerite Carreaux de Rosemond.

Quelques mois seulement après son arrivée à Paris, Marie-Gabrielle expose dessins et pastels au Salon de la Jeunesse. Un salon où elle revient les années suivantes avec des huiles sur toile et de nouveaux pastels qui lui valent rapidement une flatteuse notoriété dans les milieux artistiques et chez les amateurs de peinture. Mais c’est un pastel retenu pour le très renommé Salon de la Correspondance qui, allié à la recommandation de Labille-Guiard, lui ouvre la voie des commandes de la haute bourgeoisie et même de la noblesse de Cour représentée par Mesdemoiselles Adélaïde et Victoire de France, les filles du roi Louis XV, dont la jeune femme réalise les portraits.

La Révolution apporte au monde des Arts de profonds changements, liés à la fuite d’une partie de la noblesse et de quelques artistes très réputés dont la concurrente d’Adélaïde Labille-Guiard, Élisabeth Vigée-Lebrun. Cette période troublée ne porte pas préjudice à Marie-Gabrielle Capet qui continue de peindre, un peu plus désormais des personnages républicains que des membres de la noblesse. Entretemps, elle s’est mise à la miniature, en déployant le même talent qu’au pastel et à la craie, techniques où elle excelle, et c’est précisément avec l’une de ses miniatures représentant Labille-Guiard qu’elle intègre en 1795 le Salon du Louvre. Une technique où elle se cantonne durant des années, de son propre chef, pour ne pas concurrencer avec de grandes toiles son amie et formatrice.

Adélaïde Labille-Guiard morte en 1803, Marie-Gabrielle reprend sa totale liberté de création et expose jusqu’en 1814 huiles et pastels, bien que ces derniers soient quelque peu passés de mode depuis l’arrivée de la jeune Lyonnaise à Paris. Marie-Gabrielle Capet décède le 1er novembre 1818 à son domicile de Saint-Germain-des-Prés, à l’âge de 57 ans. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise (11e division).

Deux tableaux sont particulièrement intéressants dans la vie de Marie-Gabrielle Capet. Le premier, réalisé par Adélaïde Labille-Guiard en 1785 et intitulé Autoportrait avec deux élèves, montre celle-ci dans une pose de travail (en tenue d’apparat !) tandis que ses protégées se tiennent debout derrière elle, Melle Capet la fille de domestique ayant, dans un geste étonnant pour l’époque car symbolique d’une égalité de condition, posé sa main sur la taille de l’aristocrate Carreaux de Rosemond. Une toile superbe à tous égards !

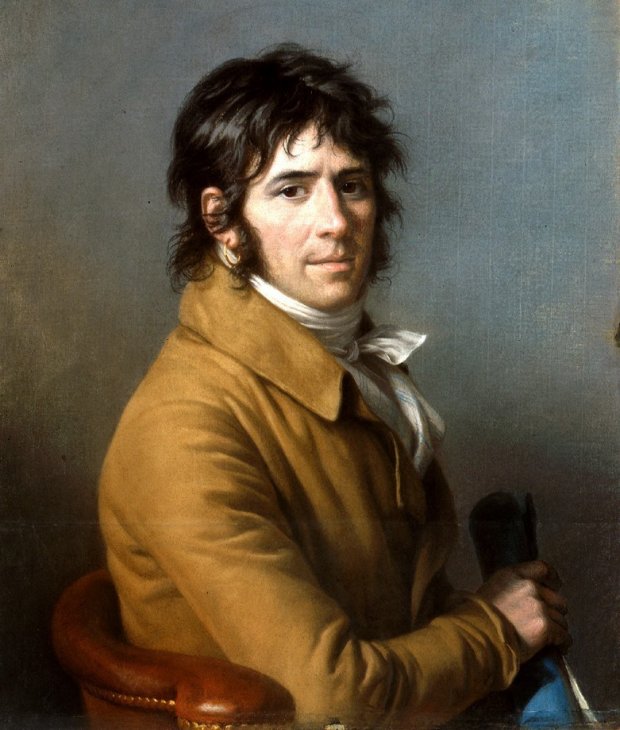

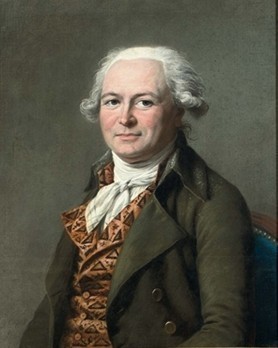

Le second a été peint par Melle Capet en 1808. Intitulé L’atelier de Madame Vincent, ce tableau, exposé à la Neue Pinakothek de Munich, montre Adélaïde Labille-Guiard en train de réaliser (dans une tenue plus appropriée à l’exercice) le portrait en habit de cour du peintre et sénateur Joseph-Marie Vien qui fut le professeur de son mari, François-André Vincent, également présent sur le tableau en compagnie de plusieurs amis ainsi que d’élèves et membres de la famille de Vien. Marie-Gabrielle s’est elle-même représentée sur la gauche de la toile, tenant en main la palette d’Adélaïde sur laquelle elle vient de préparer les couleurs. Seule de tous les acteurs de la scène, elle tourne le regard vers le spectateur comme pour quêter son appréciation.

Rassurez-vous, Mademoiselle Capet, cette toile est remarquable, tant par sa composition que par sa qualité d’exécution, et nous n’éprouvons pas la moindre réticence à vous en féliciter. Dommage à cet égard que vous ayez si longtemps fait le choix de vous cantonner dans l’art du portrait et la technique du pastel !

Précédents articles consacrées aux femmes peintres méconnues :

Documents joints à cet article

25 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON