Mes 10 films préférés de l’année 2010, et vous ?

Voici venue la fin d’année et donc, classiquement, le temps des listes. Quid de mon Top 10 cinéma 2010 ? En 2006, c’était Le Nouveau Monde de Malick qui était arrivé 1er de mon classement, en 2007 Zodiac (Fincher), en 2008 Speed Racer (Wachowski) puis, pour 2009, Gran Torino d’Eastwood. Tout d’abord, pour 2010, remarquons, et c’est tant mieux quant à la diversité du cinéma, une cartographie internationale. Eh oui, le cinéma américain n’est plus hégémonique ! Certes, quatre films sur dix demeurent hollywoodiens, en tout cas étatsuniens (Avatar, Bad Lieutenant, The Social Network, Toy Story 3), mais, pour les deux premiers, leurs auteurs viennent d’ailleurs, du Canada (Cameron) et d’Allemagne (Herzog) ; on le sait,

Mes 10 films de l’année 2010, les voici, avec pour chaque opus, un texte de moi, repris de ce que j’ai pu écrire sur AgoraVox ou ailleurs. Et vous, quel est votre Top 10 cinéma de l’année 2010 ? N’hésitez pas à intervenir. Et que l’aventure continue pour 2011 !

1 The Ghost Writer de Roman Polanski (Fra.)

2 Bad Lieutenant de Werner Herzog (E.U.)

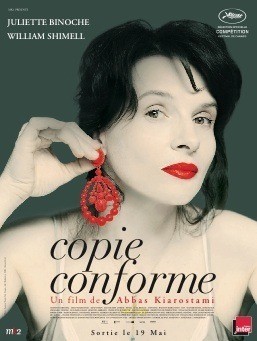

3 Copie conforme d’Abbas Kiarostami (It., Iran., Fra.)

4 Nénette de Nicolas Philibert (Fra.)

5 Avatar de James Cameron (E.U.)

6 The Social Network de David Fincher (E.U.)

7 Achille et la tortue de Takeshi Kitano (Jap.)

8 Toy Story 3 de Lee Unkrich (E.U.)

9 Dans ses yeux de Juan José Campanella (Esp., Arg.)

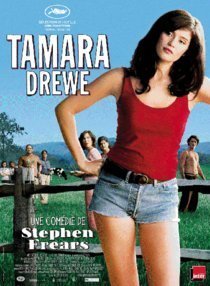

10 Tamara Drewe de Stephen Frears (G.B.)

1 The Ghost Writer ou une leçon d’écriture cinématographique

Par-delà la comparaison inévitable entre l’affaire Polanski et la trame paranoïaque du Ghost Writer, il suffit de connaître un tant soit peu la filmographie de ce grand cinéaste (du Bal des vampires à Oliver Twist via Frantic) pour voir à quel point, avec The Ghost Writer, Polanski reste fidèle à ses thèmes habituels : le complot, la paranoïa, la solitude, la persécution dans un monde kafkaïen, les intérieurs menaçants, la chasse à l’homme. Par rapport à la villa-bunker du politique Wanted and Desired et à l’isolement progressif de son nègre, on pense bien sûr au Locataire qui montrait la solitude d’un homme dans l’espace urbain et, au niveau de l’ombre d’Hitchcock qui plane délibérément sur le film, on pense à Frantic, hitchcockien en diable ; un homme recherche la vérité, mais il évolue dans un panier de crabes, propice à tous les faux-semblants et manipulations. Mais The Ghost Writer ne serait qu’un énième décalque d’un Hitchcock, il ne serait qu’une honnête série B de seconde main, voire qu’un exercice de style d’un élève appliqué mais, fort heureusement, il est bien plus que cela car il bénéficie d’un atout majeur : le génie de la mise en scène et de l’art de raconter une histoire selon Roman Polanski. Sans en avoir l’air, Polanski nous donne une leçon de cinéma et de narration. En nous montrant un écrivain-nègre qui travaille ses effets, coupe dans sa glose, cherche à accrocher le lecteur par des détails croustillants ou qui font sens, Polanski dresse un parallèle entre le storytelling politique (ou de l’art de raconter une histoire) et l’art narratif cinématographique. A travers ce nègre, qui cherche à écrire un livre prenant, on peut y voir un autoportrait à peine masqué de Polanski. Pour éviter la virtuosité vide, l’hagiographie sans intérêt, l’écrivain du film vient tremper sa plume dans le réel du personnage politique dont il a à raconter l’histoire (vie tourmentée d’homme à femmes, passé d’homme de théâtre ; « voilà le genre de détails qu’il nous faut dans les mémoires » dit-il au portraituré) et, bien qu’en interviews Polanski ne se considère pas comme un auteur mais simplement comme un raconteur d’histoires pour le public, on ne peut s’empêcher de penser que si ses récits au cinéma sont la plupart du temps aussi prenants, voire fascinants, c’est certainement parce qu’il y met beaucoup de lui-même et de ses tourments intérieurs. Bref, Polanski ne s’appelle pas Roman pour rien.

2 Bad Lieutenant by Herzog : film jazzy

Bad Lieutenant : escale à

3 Se mettre à l’écoute de Copie conforme

La description d’un couple à vau-l’eau, qui trouverait une résonance avec le décorum environnant, fait penser à Voyage en Italie de Rossellini, Kiarostami prenant ici malicieusement le risque d’ailleurs d’en livrer une Copie conforme. La copie qui, en général - et souvent par méconnaissance de l’histoire de l’art - a mauvaise presse (copier comme pomper, piller et patati et patata), est ici considérée comme un viatique permettant d’en apprendre sur soi-même : rien ne naît de rien, les artistes du présent se nourrissent du passé pour créer du nouveau, l’un des buts de la copie étant de servir de tremplin pour revenir à l’original perçu comme un phare. Et, en art comme en amour, il est bon de revenir aux fondamentaux en se rappelant qu’il existe des constantes, des données universelles, qui reviennent à toutes les époques dans les aventures créatives et conjugales. On apprend des autres, de nos prédécesseurs, c’est ce que suggère Copie conforme. Ce couple, formé d’une galeriste française et d’un écrivain anglo-saxon devisant sur les relations étroites entre original et copie, on ne sait pas bien s’il vient de se former ou bien s’il existe depuis 15 ans, s’amusant ainsi à rejouer la rencontre originelle. Avec sagesse, il mélange fiction et réel, sachant à l’avance que les histoires se répètent, tel le rythme des saisons, à quelques variantes près. Tout est une question de regard, « Tâche que la valeur de l’œuvre d’art soit dans ton regard. » (Nietzche). Après avoir croisé les quatre âges de la vie (l’ado rebelle, les jeunes mariés naïfs, le couple quarantenaire désenchanté – eux – et le couple âgé sortant de l’église), la scène la plus forte du film est certainement celle où le couple vedette en crise s’arrête sur une place publique et dans un petit hôtel, à l’ombre des oliviers, pour méditer sur la valeur de l’art et de l’autre. Devant une fontaine, montrant une demoiselle se reposant sur l’épaule d’un monstre (sculpture à peine entraperçue à l’écran, le spectateur étant appelé lui aussi à se montrer créatif), la femme dit à l’homme, expert faisant la fine bouche : « Oublie la maîtrise technique, la réputation de l’artiste, et regarde ! ». Regarder vraiment, intensément, et non pas en touriste. En art, comme dans la vie, il s’agit d’avoir l’œil. Même chose en ce qui concerne l’absence de regard de l’homme sur sa femme, celle-ci, séductrice au possible parce que s’abandonnant naturellement à ses désirs, lui déclare - « Tu ne me regardes plus. » Avoir une exigence du regard et se rappeler que c’est le regardeur qui fait le tableau, la femme, l’homme : voilà ce que nous dit Kiarostami. Ah ! On me précise dans l’oreillette que ce cinéaste iranien n’est pas le 1er à l’avoir dit, Nietzsche et Duchamp seraient déjà passés par là. Pas grave, le titre de son film est programmatique : Copie conforme. Et la vie continue, quoi.

4 Nénette ? C’est notre mémé à tous !

Devant Nénette, les visiteurs du zoo (enfants, couples, ados, étudiants en art, soigneurs...) se racontent des histoires comme nous nous en racontons également en regardant le film et les singes, emprisonnés dans une « scénographie de la visibilité forcée », dixit Jean-Christophe Bailly dans son magnifique essai Le visible est le caché, 2009. Au zoo, l’animal s’expose bien malgré lui, c’est à un exhibitionnisme forcé qu’on le pousse : « Ne plus avoir la possibilité de se cacher, être soumis sans rémission à un régime de visibilité intégrale, c’est à cela que le zoo condamne les animaux qui y sont enfermés. » (Bailly). Le plan fixe de Nénette intensifie l’emprisonnement et l’isolement. L’interdit du contrechamp ne crée pas d’échappatoire, on est enfermé avec elle, et le plan bref dévoilant des coups de griffes du vieux singe sur un mur de la cage n’en est que plus fort pour dire le désir de fuite et d’échappement libre de l’animal. On est devant Nénette comme lorsqu’on est devant des tableaux de Gilles Aillaud, images peintes qui, en affichant des animaux au zoo, sont à lire comme autant de métaphores de nous-mêmes, vivant en captivité dans de grandes métropoles, les uns sur les autres. C’est certainement parce qu’il y a une grande insistance sur le cadre, et sur l’exposition de ce cadre-aquarium ou « prison de verre », qu’on pense autant à la peinture en voyant Nénette. En le (la) regardant, j’avais en tête la fameuse phrase des frères Goncourt à propos des tableaux de musée, offerts à la consommation culturelle à tout va : « Ce qui entend le plus de bêtises dans le monde est peut-être un tableau de musée. », in Journal, mémoires de la vie littéraire (1887). On pourrait peut-être appliquer la même chose à un animal de zoo. Ainsi, lorsqu’on entend dans le film une reporter d’une télé étrangère s’interrogeant sur les odeurs des poils de Nénette et demandant avec insistance à un soigneur s’il peut imiter le cri du singe (ce à quoi celui-ci se refuse), on se dit que cette intervenante est bien bébête et que la plus bête n’est pas forcément celle qui se montre, dans un premier temps, telle quelle. Cependant, ce serait rendre fort peu justice aux visiteurs entendus dans le film Nénette que de faire croire qu’on aurait ici, de leur part, que des commentaires de petit acabit. Les soigneurs, n’ayant pas tous le même regard sur l’animal, nous apprennent bien des choses ; des interventions diverses (accompagnement musical raffiné et lecture d’un texte de Buffon) approchent l’animal sans jamais vouloir le définir d’un bloc ; et face à cette « baleine » rousse qui occupe le cadre en bouffant littéralement l’écran, j’ai particulièrement aimé le discours à la fois amusé et sensible d’un prof de dessin sur Nénette. En analysant à quel point cet être-là qu’est Nénette est un régal pour les dessinateurs (c’est un corps-masse énigmatique oscillant entre un poids extrême et une grande souplesse), on approche la bestiole sans jamais la capturer, comme si Nénette, comme les plus grandes stars, se montrait experte dans la « présence absentée » ; elle se donne à voir intégralement tout en cultivant sans cesse son propre mystère.

5 Avatar…esque !

« Entrez dans le monde Avatar » nous dit la phrase d’accroche de l’affiche française. « Une expérience magique, envoûtante et sensorielle » nous dit la publicité vendant le jeu vidéo adapté du film de James Cameron. Le dernier film de ce cinéaste gros calibre est l’objet des excès en tous genres et de tous les superlatifs : on sait qu’il a coûté plus de 300 millions de $, qu’il fait un carton au box-office hexagonal (9 millions d’entrées en quelques jours) et qu’il avance, telle une lame de fond qui emporte tout sur son passage, dans le box-office mondial (plus d’un milliard de $ engrangés, avec un démarrage encore plus fort que Titanic)* ; « le truc le plus incroyable que j’aie jamais vu » (Steven Soderbergh à une avant-première), « titanesque », « insubmersible », « abracadabrantesque », peut-on lire ici et là dans la presse, et puisqu’on n’a pas envie de rester en reste quant à cette surenchère langagière qui cherche à se hisser aussi haut que les ambitions pantagruéliques du blockbuster, on a envie de qualifier ce film d’… avataresque. Je m’explique. Puisque ce film – et ceci n’est pas un scoop – est suffisamment singulier pour s’imposer telle la force de l’évidence (un monde imaginaire créé de toutes pièces, enfin à quelques nuances près), il est fort possible qu’à l’avenir tout film qui s’aventurera dans les contrées bio-écolo-chlorophylles d’Avatar pourra être qualifié d’« avataresque », adjectif employé qui invitera ainsi à soupçonner l’objet en question d’empiéter gravement sur les plates-bandes d’un tel film-mastodonte risquant de faire école ; d’autant plus que, vu tout le merchandising et le marketing mis en branle par Cameron & Cie, une ou des suites sont fort possibles, voire inévitables. Alors, allons droit au but, il est comment Avatar ? Face au succès fulgurant du film et à la ferveur populaire qu’il entraîne, il serait de bon ton de le regarder de haut, de jouer au filmologue patenté ou au snob à la bouche pincée et de l’accuser d’être faussement révolutionnaire (la 3D existe depuis belle lurette au cinéma), d’être trop américain, trop coûteux, trop naïf quant à sa vision fleur bleue et rousseauiste du Bon Sauvage et d’être un énième film hollywoodien se donnant une bonne conscience de gauche - non à la loi du profit - en surfant sur l’air (victimaire) du temps : poids de la culpabilité écologique et libérale : on a vu ça récemment dans les pensums filmiques, à l’hygiénisme moralisateur pesant, signés Arthus-Bertrand, Hulot & Co. Certes, ces accusations sont loin d’être erronées, et il y en aurait bien d’autres encore à formuler (la critique est aisée lorsqu’il s’agit de tirer à boulets rouges sur un blockbuster US attendu depuis des lustres), mais force est de constater qu’Avatar a une puissance de frappe filmique et lyrique indéniable. Avatar combine tout ce que sait faire Cameron : la création d’un univers (Aliens), d’extra-terrestres (Abyss), des scènes de combat dantesques (Terminator), la monstration des failles du facteur humain ou encore une histoire d’amour impossible (Titanic). Et, de ce mix, naît pourtant un continuum crédible, ce qui n’était pas gagné, tant mieux. Pour le spectateur et pour le tiroir-caisse de Cameron ! (* Texte écrit le 2 janvier 2010)

6 The Social Network, un Net pas très net

Au final, tel un bug qui n’en finirait pas de planter un ordinateur, Mark Zuckerberg, émotionnellement parlant, n’évolue pas d’un iota. Le dernier plan du Social Network finit sur lui, flanqué derrière un ordinateur en train de regarder la vitrine Facebook de son ex-petite amie. Retour à la case départ, donc. Ce jeune milliardaire s’est créé une cage de verre qui ne fait que multiplier sa solitude initiale. Il se satisfait en restant à distance du réel. David Fincher, loin d’être un auteur passionné par le réel, est brillant pour montrer combien le créateur de Facebook nage entre deux eaux, entre le réel et le virtuel. Ce n’est pas pour rien que ce cinéaste crée des mondes parallèles qui viennent concurrencer le réel. Rappelons-nous de l’entrée dans la tête du psychopathe de Se7en ou de Zodiac, du Fight Club du film éponyme, de la partie diabolique de The Game ou encore de la chambre forte de Panic Room. En multipliant les surcadrages (écrans dans l’écran, vitres, reflets), le film redouble avec virtuosité la vitrification des sentiments de Zuckerberg. Il est à distance du spectacle de la vie. Par exemple, c’est à travers une vitre qu’il voit ses amis, dont le noceur Sean Parker/Justin Timberlake, s’amuser en sabrant le champagne venant éjaculer contre la baie vitrée d’une demeure. Mais, contre toute attente, alors que ce « héros » est loin d’être sympathique, on suit avec passion un film dont le formalisme à l’extrême épouse avec brio la geste froide d’un enfant de Warhol expert en art des surfaces. Pour le meilleur et pour le pire.

7 Achille et la tortue : tout l’art de Kitano

En réalisant un film sur la peinture (Achille et la tortue), on pourrait penser que Kitano, peintre du dimanche, va forcément faire l’éloge de la figure de l’artiste, ce qu’il fait, via le pastiche, en rendant hommage à des écorchés vifs qui ont tout sacrifié pour leur art (Van Gogh, Basquiat), mais d’un autre côté, il montre que ceux-ci sont des monstres, des « grands fauves » ou grands arbres à l’ombre desquels rien ne pousse systématiquement. Que de ratages en vue, pour beaucoup, dans cette croyance absolue en l’art ! Kitano : « Je crois, au contraire, que l’idée de l’art est surestimée. » Ainsi, dans le film, très intéressante la scène où des étudiants (arrogants) en art, sortes d’ayatollahs de la cause artistique, parlent avec un cuistot-philosophe leur disant - « En Afrique, devant des gens affamés, mettez un Picasso et une boulette de riz, ils se jetteront sur le riz. » Dont acte. Par ailleurs, grâce à Kitano, on suit dans le film un cours accéléré d’arts plastiques et c’est jouissif. Puisque Machisu/Beat Takeshi s’inscrit un temps dans la quête des avant-gardes (tropisme du modernisme en art dont le risque est de faire de la course à l’avant-garde un académisme comme un autre), il multiplie les expériences, absorbant, telle une éponge, le réalisme, l’impressionnisme, le cubisme, le surréalisme, l’expressionnisme abstrait, le pop art, l’art brut, le tag, la performance. Voir dans le film des étudiants à bicyclette, armés de pots de peinture, se jeter sur de grands supports blancs est à mourir de rire, on pense à Niki de Saint-Phalle ; voir une Sachiko faire du vélo, sous les directives de son mentor Machisu, afin que ses traînées zigzagantes deviennent drippings à

8 Toy Story 3, une poétique de l’objet

Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? A la célèbre interrogation de Lamartine, les créateurs de la saga Toy Story répondent par l’affirmative. Bien sûr, Toy Story 3 fait rire - d’ailleurs, Ken & Barbie, avec leur parade disco et leurs escapades fleur bleue de telenovelas, sont à deux doigts de piquer la vedette à Woody & Buzz ! - mais, chose plus surprenante, il se montre aussi fort émouvant. Lorsque l’équipée de toys est en passe d’être brûler vive par les flammes de la décharge, on vibre pour eux et on a envie qu’ils s’en sortent. Ce sont des jouets en plastique, et pourtant ils parviennent à nous attendrir. Ce sont des personnages créés entièrement par ordinateur et, pourtant, le film possède une chaleur humaine que moult films, avec des acteurs en chair et en os, n’arrivent jamais à obtenir. On pourrait même dire que Toy Story 3 en arrive presque à faire mentir un Barthes qui, dans Mythologies (Jouets, 1957), vante les objets artisanaux en bois au détriment des jouets industriels en plastique qui, selon lui, n’évoquent rien d’autre que ce qu’ils sont, à savoir de vulgaires bouts de plastique sans âme et sans histoire. « Le bois fait des objets essentiels, des objets de toujours. Or il n’y a presque plus de ces jouets en bois, de ces bergeries vosgiennes, possibles, il est vrai, dans un temps d’artisanat. Le jouet est désormais chimique, de substance et de couleur : son matériau même introduit à une cénesthésie de l’usage, non du plaisir. Ces jouets meurent d’ailleurs très vite, et une fois morts, ils n’ont pour l’enfant aucune vie posthume. » Faux ! En tout cas dans Toy Story. Ici, on a affaire à une histoire et à une mythologie des jouets ; ils ont chacun leur petit univers, tel l’astronaute naïf Buzz l’Eclair qui rêve toujours de sauver la galaxie. Bref, est à l’œuvre une poétique de l’objet qui, sur fond de parti pris des choses du quotidien, donne une âme et une vie aux objets. Les jouets ont du vécu ! Les peluches sont défraîchies, le nounours rose bonbon Lotso, revenu de tout, est râpé, et les jouets en plastique sont abîmés, le Gros Bébé à la paupière vacillante est d’une inquiétante étrangeté. C’est en ce sens que Toy Story 3 captive car, non seulement il répond haut la main à son cahier des charges de pur divertissement mais, en outre, il sait se faire plus profond, marqué même par une certaine tendance au mortifère, pas si éloignée d’un Tim Burton. Hommage aux jouets, Toy Story 3 vient parler à l’enfant (mort ?) qui est en nous. C’est sur le terrain de la nostalgie (du passage de l’esprit d’enfance à l’âge adulte avec tout ce que cela comporte de rêves brisés, d’idéalisme et de perte de l’innocence) que Toy Story 3 fait son bonhomme de chemin et parvient à nous faire verser une larme. Bref, chapeau à Woody et à ses géniteurs (John Lasseter, Andrew Stanton, Lee Unkrich) !

9 Dans ses yeux ou Il était une fois en Argentine

Adapté du roman d’Eduardo Sacheri, Dans ses yeux n’a pas volé son Oscar du Meilleur film étranger 2010. Ce « thriller romantique », racontant sur fond de dictature militaire l’histoire de Benjamin Esposito (excellent Ricardo Darin) qui se replonge à Buenos Aires dans une affaire dite « classée » (1974) pour en savoir plus sur le meurtre d’une jeune femme autrefois désirée, brasse avec virtuosité petite histoire et Histoire de l’Argentine. Ce film a un tel souffle, via un récit gigogne entrecroisant genres et intrigues, et il déploie une telle capacité à magnifier non-dits et jeux de regards où se lit l’amour à l’état pur, qu’on se dit qu’il aurait pu avoir pour titre Il était une fois en Argentine : « Mon but était de poser cette question : cet homme qui marche vers nous, que sait-on de lui ? Qu’apprendrait-on de lui si on avait tout à coup un gros plan sur ses yeux ? quels secrets nous raconteraient-ils ? ». Cette phrase est signée Juan José Campanella mais elle pourrait être de Leone. Comme chez le cinéaste proustien des Il était une fois, le réalisateur argentin fait du cinéma, art du temps par excellence, une réflexion sur les souvenirs et les vertiges de la mémoire. Pour vivre heureux, doit-on tourner la page ou regarder à jamais dans le rétroviseur ? On connaît la maxime « Le souvenir est le seul paradis dont on ne puisse être chassé. », ce qui est vrai pour le sentimental Esposito : c’est en se replongeant dans le passé qu’il se rappelle ses émois d’antan ; son amour pour sa collègue Irene (Soledad Villamil, actrice aux œillades ensorcelantes !) lui crevant enfin les yeux, car « Un homme peut tout changer dans sa vie, mais il ne peut pas changer de passion. ». Voulant échapper au danger qui le guette (« Tu auras mille souvenirs et pas de futur. », entend-on dans le film), il se décide alors à passer à l’action pour faire de cet amour fantasmé une réalité. Il s’agit pour lui de quitter la foire aux souvenirs pour s’ouvrir des horizons et s’autoriser à écrire, dans son existence, une nouvelle histoire. Mais, pour d’autres (notamment pour le compagnon à l’innocence perdue de la femme assassinée), le souvenir est moins un paradis perdu qu’une prison à vie, « La mort de sa femme l’a rendu prisonnier pour l’éternité. » Que fait-on du passé ? Voilà la grande question philosophique de Dans ses yeux.

10 Tamara Drewe : de la bombe baby !

Tamara Drewe, c’est le genre de film qui ne paie pas de mine et qui, pourtant, fait son petit bonhomme de chemin dans notre esprit avec la force tranquille de l’évidence. Comme Be happy il y a deux ans, Tamara Drewe, signé Stephen Frears, nous présente un personnage féminin haut en couleur. Tamara, lorsqu’elle arrive dans un petit cottage de l’Angleterre bucolique, fait des ravages auprès de la gent masculine, constituée en partie d’écrivains névrosés, complètement travaillés par des velléités de toutes sortes, notamment sexuelles. Il faut dire que, quand on voit arriver dans le plan la superbe Gemma Aterton, transformée pour l’occasion en bombe anatomique (minishort sixties, débardeur moulant, nez coquin, longues jambes sensuelles), on ne peut que les comprendre, on se croirait dans un porno champêtre ! Ce n’est pas tant en ce qui concerne le filmage, consistant somme toute en une adaptation formelle assez plan-plan d’une BD culte de Posy Simmonds, que le film convainc (on est ici très loin des recherches formalistes d’un Vittorio Storaro pour Dick Tracy ; Tamara Drewe s’apparentant en quelque sorte à de la « radio filmée » ou à un honnête téléfilm), c’est davantage en ce qui concerne le fait de croquer brillamment les marivaudages et les travers contemporains (la peoplelisation des mentalités, le vampirisme des gens de lettres, le culte de la célébrité, les vanités des stars - de l’écrivain pisse-copie à la rock star moulée dans le conformisme de la rébellion) que Frears excelle. L’auteur de films ironiques sur les jeux de l’amour et du hasard (des Liaisons dangereuses à Chéri via The Queen) n’a pas son pareil pour dresser une galerie de portraits pas piqués des hannetons au sein d’un panier de crabes. A tel point que Tamara Drewe herself est à deux doigts de se faire piquer la vedette par de sérieux concurrents. L’écrivain-star volage et vaniteux vaut son pesant d’or, l’universitaire en proie à la page blanche n’est pas mal non plus et surtout les deux ados squattant l’abribus, complètement survoltées par le sexe, mériteraient un film rien que pour elles tant elles sont à la fois pathétiques et terriblement attachantes avec leurs fixettes et leur langage fleuri. Et puis le surgissement d’un troupeau de vaches, filmé comme dans un western épique de John Ford, est à pisser de rire, jusqu’à en faire péter la gaine de mamie ! Vachard à souhait, et parfois plus tendre (l’héroïne est tout de même à la recherche de l’amour, son bonheur est dans le pré !), Tamara Drewe est le genre de petite comédie caustique qui ravie à la fois les sens et l’esprit. A Cannes, il n’a rien eu, et c’est dommage car il n’y a pas que les drames qui donnent à penser : rappelons simplement aux futurs membres de jury de

Documents joints à cet article

18 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

...

...