Que reste-t-il de la Nouvelle Vague en 2010 ?

La question se pose, bien entendu. Que reste-t-il, en effet, d’Hiroshima mon amour ( 1958 ) de Resnais, du Petit Soldat ( 1963 ) de Godard, de Tirez sur le pianiste ( 1960 ) de Truffaut, du Beau Serge ( 1958 ) de Chabrol, du Signe du lion ( 1959 ) de Rohmer, de Cléo de 5 à 7 ( 1962 ) d’Agnès Varda, de Paris nous appartient ( 1960 ) de Rivette, de Lola ( 1961 ) de Jacques Demy ou encore d’ Adieu Philippine ( 1962 ) de Jacques Rozier ? A ce propos Michel Marie * répondait que " près de quarante ans après, ces réalisations étaient toujours aussi vivantes et produisaient un effet émotionnel tout aussi remarquable que celui qu’il avait provoqué chez les jeunes spectateurs de 1959.

Un rappel historique s’impose toutefois. A la fin des années 1950, les cinéastes de la Nouvelle Vague ont fait acte de foi en appliquant une stratégie de rupture avec leurs aînés qui devenaient ainsi les ennemis à abattre. Il fallait tuer le père et de belle façon... En 1954, François Truffaut ouvrait les hostilités dans Les cahiers du Cinéma avec une violence inouïe, dénonçant l’académisme de la plupart des films français dits " de qualité ", et pointant du doigt plus particulièrement Claude Autant-Lara, René Clément et Jean Delannoy. Le reproche, qu’il leur adressait, était le suivant : ils n’avaient pas su être de vrais créateurs, se contentant du rôle d’ illustrateurs habiles, pour la simple raison qu’ils avaient emprunté paresseusement à la littérature la plupart de leurs scénarii, méprisant le cinéma dont ils méconnaissaient le langage.

Au label de la " qualité française", les jeunes Turcs entendaient opposer une politique fondée sur le principe qui veut que le réalisateur soit l’auteur complet de son oeuvre, de l’écriture au montage, tels les rares maîtres dont ils acceptaient la filiation : les Jean Renoir, Robert Bresson, Max Ophuls, Jacques Becker, Jean Cocteau et Jacques Tati. Ils se référaient dès lors à une déontologie qui voulait que la forme délivre le message et que chaque plan soit porteur d’une interrogation. Cette politique devait fédérer les réalisateurs par delà la diversité de leur univers, de leur sensibilité politique et de leur style personnel. Bien entendu, la Nouvelle Vague n’était pas apparue comme une génération spontanée " in nihilo " et les historiens s’accordent à voir en Alexandre Astruc leur précurseur. En mars 1948, ce dernier, alors romancier talentueux et cinéaste original, publiait dans la revue, L’écran français, un article dont Truffaut, Godard et Rohmer feront leur miel et qui disait ceci :

" Après avoir été successivement une attraction foraine, un divertissement analogue au théâtre de boulevard, ou un moyen de conserver les images de l’époque, le cinéma devient un langage. Un langage, c’est-à-dire une forme dans laquelle et par laquelle un artiste peut exprimer sa pensée, aussi abstraite soit-elle, ou traduire ses obsessions exactement comme il en est aujourd’hui de l’essai ou du roman. C’est pourquoi j’appelle ce nouvel âge du cinéma celui de la caméra-stylo ".

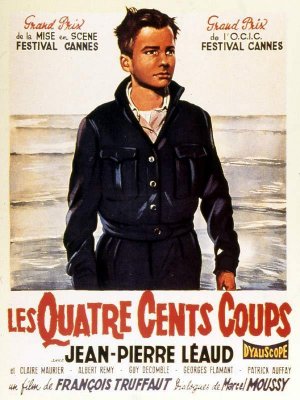

La rupture allait être d’autant plus radicale que la Nouvelle Vague entendait tourner le dos aux pratiques traditionnelles et démontrer que l’on pouvait réaliser des films en toute indépendance et, ce, avec des budgets réduits, des acteurs peu connus et des opérateurs capables de souplesse et d’improvisation, à l’instar d’un Raoul Coutard qui travaillera avec Godard, Truffaut, Demy et Rouch, après avoir fait ses premières armes comme reporter de guerre en Indochine. Blessés, les anciens parlent d’amateurisme et accusent les nouveaux venus de saboter le métier, prophétisant, à tort, de leur disparition prochaine. Il n’en sera rien et des films comme Les 400 coups et A bout de souffle seront des succès, qui feront chacun entre 250.000 et 300.000 entrées, presqu’autant que La traversée de Paris de Autant-Lara ou la Gervaise de René Clément...

Indubitablement la Nouvelle Vague a gagné son pari irrévérencieux et créé une sorte de renaissance pour un 7e Art qui commençait à s’essouffler. Par ailleurs, cet impact saura déborder nos frontières et exercer une influence positive sur le cinéma allemand en pleine crise, après la défaite de 1945, et qui a bien du mal à retrouver ses marques. Enfin, pour conclure, il faut admettre que rien de ce qui est advenu d’exaltant et de novateur dans le cinéma ne l’aurait été, depuis 1959, sans ces jeunes créateurs qui surent insuffler au 7e Art un irrésistible renouveau.

A l’heure où le cinéma d’auteur est menacé de retomber dans " le prêt-à-filmer ", il ne faut abdiquer aucune ambition, afin de lutter contre le constant danger du " monoforme", terme proposé par le cinéaste anglais Peter Watkins. Et lire ce qu’écrit à ce sujet Philippe Person dans le Monde diplomatique, afin de rester vigilants :

Avec plus de deux cent quatre-vingts films sortis en 2007, contre à peine la moitié dix ans auparavant, la production française n’a jamais été si pléthorique. Elle se polarise entre quelques grosses productions, les "block-busters " à la française, et une myriade de "petits" films à faible budget, de moins en moins proches du modèle "art et essai ", et dont la fonction principale est de répondre aux cahiers des charges des chaînes télévisées qui ont contribué à les produire, et qui, ce faisant, les ont formatés sur le modèle de leurs propres téléfilms.

* Michel Marie : La nouvelle Vague Ed. Armand Colin ( 126 pages )

Vous trouverez de nombreux articles sur les cinéastes de la Nouvelle Vague en cliquant sur

LES REALISATEURS du 7e ART

Enfin l’article suivant : LA NOUVELLE VAGUE ET SES JEUNES TURCS

8 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON