Sur la route d’... Iwo Jima, avec Clint Eastwood

Alors que le DVD Mémoires de nos pères est sorti depuis le 30 mai dernier et qu’on attend la sortie en DVD de sa "suite" Lettres d’Iwo Jima pour le 29 août prochain, j’ai eu envie, ici, de revenir sur ce grand film signé Clint Eastwood, vu en salle il y a quelques mois, mais, comme tous les grands films, il reste longtemps (à jamais ?) en mémoire. Mardi 20 février à 21 h 30 à

C’est un film sobre, posé, sec, presque austère, aux couleurs désaturées, blanches et noires, sans effets faciles ou gratuits, avec, par moments, des éclats de violence sidérants (on y voit des assauts très brutaux ainsi que des kamikazes japonais se faisant exploser à la grenade) qui montrent bien la barbarie humaine, la cruauté, l’arbitraire de la violence, l’inutilité des combats et, avec ses teintes grises et ses reflets métalliques, on peut y voir une mise en images quasi monochromes de cette phrase godardienne : "La guerre c’est simple, c’est faire rentrer un morceau de fer dans un morceau de chair" ( dialogue de For ever Mozart ).

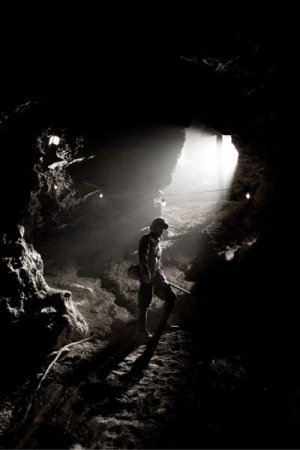

Letters from Iwo Jima est une oeuvre obscure, avec une lumière d’outre-tombe, à l’image de la terre noire et aride d’Iwo Jima, ses couleurs assourdies semblant ainsi faire écho aux bruits assourdissants de la canonnade et des fumées des combats (quarante jours pour une bataille ô combien sanglante). La plupart des scènes se passent dans des grottes, des tunnels, des tranchées, des casemates et autres cavernes de fortune et cet opus eastwoodien commence d’ailleurs par l’image d’un trou qu’on creuse. Les soldats "troglodytes" japonais, tels des spectres encore en (sur)vie, s’apprêtent à mourir, ils préparent leur propre tombeau, leur inéluctable fondu au noir... C’est un film mémorial (le cinéma d’Eastwood venant "creuser" dans la mémoire, de film en film), un film-tombeau en ce sens que le cinéaste - comme pour Pale Rider, Impitoyable (souvenons-nous, pour ces deux westerns, du cow-boy solitaire revenu d’entre les ténèbres), Sur la route de Madison, Mystic River, Million Dollar Baby ou encore Flags of our Fathers - travaille sur les traces (de tout ce qui n’est plus), le "ça a été" et le punctum ("ce qui me point" via une photo) barthésiens à travers les souvenirs, les rémanences, les réminiscences cauchemardesques et les objets (vêtements, photos - lien évident, bien sûr, entre la photographie et la spectralité - et lettres écrites par des soldats qui font rejaillir des événements enfouis et des êtres s’apparentant à des hommes-fantômes, à des survivants, entre la vie et la mort).

Alors, de toute évidence, d’aucuns critiqueront les clichés du film (comme les flash-back pour expliquer le comportement de chacun, l’opposition entre l’officier soucieux de ses hommes et la ganache, l’épreuve du feu comme révélateur des personnalités...) ou encore le contenu du film comme étant un monument aux morts, une sorte de film mélancolique et commémoratif légèrement vieux jeu (Clint, alias Dirty Harry, par le passé, comme on le sait, a souvent été accusé d’être un réactionnaire à tous crins) mais ce serait prendre ce film par le petit bout de la lorgnette, sans s’apercevoir de "la poigne" du vieux maître et de sa réflexion profonde, habitée, hantée sur la mort (depuis un certain temps, via son cinéma de cendres, de volcans éteints et d’ombres parmi les ombres, Eastwood semble préparer son propre "tombeau", nous dire au revoir, c’est un cinéaste du tombeau). Mais, en en restant aux topoï, on passerait alors à côté de ce film puissamment émouvant - comme certains, hélas, sont passés à côté de Flags of our Fathers en n’y voyant qu’un film militariste implicite de plus et qu’une énième machine de propagande américaine - qu’il faut au contraire voir, selon moi, comme une élégie, une litanie tragique, un chant désespéré, un film pacifiste (l’un des héros, Saigo, est un boulanger pacifiste) et, oui, un film d’espoir afin d’éviter les erreurs du passé en mettant en lumière les effets ravageurs de (l’arbitraire de) la violence et le gâchis d’existences humaines stoppées net dans leur progression. Bien sûr, c’est un film pour notre présent avec en toile de fond, très certainement, une condamnation tacite de la guerre de G.W. Bush contre des combattants ennemis dont il ignore tout de leur culture, voire la méprise. Aussi, difficile de ne pas reconnaître dans le général Kuribayashi (Ken Watanebe pour un rôle sur mesure) Clint Eastwood himself, à savoir un homme zen, réfléchi et sensible, presque austère, mettant en avant, face à l’Amérique actuelle rongée par la peur de ses voisins et obsédée par la théorie du complot, la zen attitude, l’écoute mutuelle. Aussi, je laisserai le mot de la fin à Eastwood himself : "J’imagine que, dans cinquante ans, je ferai la suite de Letters from Iwo Jima : le sujet sera toujours d’actualité". Dont acte. Loin d’être un film (uniquement) tourné vers le passé, le Eastwood est un film tourné... vers l’avenir.

3 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON