Sur le vif : le point de vue d’une femme sur le conflit au Proche-Orient

Sur le vif : le point de vue d’une femme sur le conflit au Proche-Orient (1)

Je le dis d’emblée, comme d’une façon urgente, Sur le vif

est un livre admirable. C’est un grand texte, une traduction brillante, un

objet parfait.

Le texte

Sur le vif est un texte dense et exigeant, difficile à

démarrer. Michal Govrin aura mis dix ans pour l’écrire. Le

roman prend place pendant des évènements que nous avons tous connus et que

pourtant nous connaissons très mal, le début des années quatre vingt-dix et la Guerre

du golfe. Dans sa construction le texte alterne trois niveaux d’écriture :

les snapshots ou instantanés, des discontinuités au cours desquelles

le flux trivial du quotidien surgit comme des clichés, des morceaux coupés au

montage d’un film de voyage amateur ; le dialogue mentale d’Ilana avec son

père, son souvenir et le besoin vital de lui parler, de lui raconter, de

poursuivre la discussion, la réflexion, le travail par delà la mort et, enfin,

le récit lui-même. Le texte comme architecture.

Quand est-ce que le texte accroche ? Aux premières réminiscences de Histoire

d’une vie, le roman de Aharon Appelfefd et que Michal

Govrin remercie à la fin du roman, ou aux premiers ébats, très

orientaux, d’Ilana avec Saïd ? Je ne sais. Le fait est que le procédé littéraire,

exigeant au commencement, produit un effet inattendu qui se déploie et envoûte.

New Jersey, New-York, Paris, Jérusalem, Paris, les lieux s’enchaînent.

L’errance toujours. Architecte de renommée internationale, les projets d’Ilana

l’appellent sur tous les continents. Alain, son mari, orphelin rescapé d’un

camp et historien court le monde à la recherche des noms de son passé. Le

couple bat de l’aile, sérieusement. Alain sent la compétition avec Saïd, le

metteur en scène palestinien qui collabore avec Ilana sur un projet de

performance. Le couple part à la dérive.

Errance géographique, errance affective, Ilana s’abandonne totalement,

inconditionnellement à ses amants, nombreux. Mais toujours reviennent comme un

leitmotiv la figure du père et le projet d’architecture, indissociables, le non

monument, l’anti monument, le monument qui n’est pas

monumental, le monument pour la paix : de frêles cabanes posées sur la colline

du Mauvais conseil. Les frêles cabanes, les souccas, comme la

promesse d’une solution métaphysique au conflit Israélo-Palestinien : la Jachère,

le lâché prise. Leitmotiv le monument pour la paix, la performance, la troupe

de Saïd, Saïd, le père.

Les personnages du roman sont stéréotypés - jamais caricaturaux - et c’est un

des grands mérites de l’écrivain que de faire vivre autant de personnages. Tout

comme le mathématicien choisi ses hypothèses en vue de la démonstration, Michal

Govrin, en architecte de son œuvre, choisi et décrit soigneusement,

rigoureusement ses personnages. Alain, intelligent, bourgeois, inquiet,

taciturne est la figure du juif. Saïd, dans la promiscuité de la vie

d’artiste, félin, séducteur, égoïste, inconstant, rigide est la figure de l’arabe.

Claude, divorcé, dévoué, fidèle confident, discret, opportuniste est la figure

du français. Sa figure est complétée par celle des deux collègues

d’Ilana du bureau parisien, Colette et Fernand, attentionnés, prévenants,

paisibles - lâches ? Aharon Tsouriel, le père d’Ilana créateur d’Israël,

romantique, plein d’illusions, désillusionné, reconnaissant naïveté et erreurs,

est le pionnier, le créateur. Signalons également, David et

Yonathan, les deux enfants d’Ilana, deux personnages, deux personnalités à part

entière et prouesse littéraire de Michal Govrin tant ils sont

vivants. Leur mère les suit comme une caméra, attentive au moindre mouvement, à

la moindre variation. Ilana, enfin, architecte, mère et amante, amante et mère,

insatiable, libre, sur le fil. Ilana ne se décrit pas mais se découvre au fil

des confidences, des sentiments qu’elle explore et dont elle n’est pas dupe. Le

corps a ses raisons que la raison ignore. Et d’où vient que les

innombrables personnages qui traversent le récit sont si justes, si

bouleversants ? De la pratique du théâtre ? De la fréquentation des acteurs ? De

la troupe ? De la mise en scène ? Le texte comme performance.

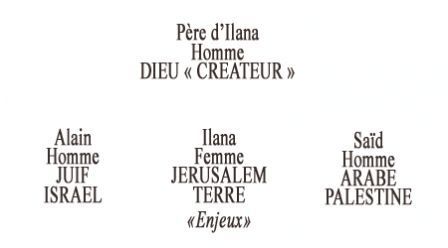

La symbolique est transparente. Alain est Israël et le peuple juif,

Saïd est la Palestine et le peuple arabe. Deux hommes en concurrence

et que apparemment tout oppose s’affrontent sans se connaître pour Ilana. Ilana

comme enjeu, le seul véritable - pour l’homme -, symbole de la femme,

de Jérusalem et de la terre, féconde et fécondée. Mais, nous dit l’écrivain,

Ilana, la femme, Jérusalem, la terre n’appartient à personne ; elle

n’appartient qu’à elle-même : c’est la métaphore de la jachère, du

lâché prise symbole de liberté, de tolérance, de partage, de paix. Une fois

tous les sept ans, une année entière, les clôtures sont ouvertes, la terre est

laissée à elle-même et chacun en recueille les fruits. Cette idée nous a

enseigné l’écrivain est présente dans tous les grands textes religieux mais n’a

jamais existé dans la pratique. Enfin, le père d’Ilana, créateur d’Israël, est

bien entendu la figure du Père, du Dieu créateur. Comme l’a

rappelé Michal Govrin au cours de notre rencontre, dans la

cosmogonie hébraïque, c’est Dieu l’artisan de la confusion dans

l’ordre du monde... Peut-être y a-t-il là encore un symbole. Et peut-être Alain

a-t-il raison, n’est-ce pas pure folie que de rassembler le peuple juif sur un

seul territoire ? Le texte comme symbole.

Ilana agit comme un révélateur, le pivot autour duquel s’articule la

réflexion. Saïd et Alain, palestiniens et israéliens, arabes et juifs sont

renvoyés dos à dos dans leur égoïsme et dans leur intolérance. On voit bien -

Michal Govrin nous donne à voir - comment Alain et Saïd, sans se connaître,

s’enlisent chacun à leur manière dans la haine et dans le refus obstiné de

comprendre l’autre, de dialoguer, de dépasser le conflit. Et s’il leur vient

quelque velléité dans ce sens, la communauté vindicative s’abat sur eux. Témoin

privilégié et désemparé des incompréhensions de part et d’autre, Ilana souffre

terriblement et nous sommes spectateurs de ses souffrances. Contrairement à

ceux qui ont pris le parti de la haine, la liberté de son amour dépasse les

conflits, les résous, les dissous. Elle nous donne une belle leçon d’amour et

de tolérance. D’ailleurs, si le texte nous dérange, voire s’il nous met en

rage, nous devrions nous inquiéter de savoir d’où vient ce sentiment, du

comportement d’Ilana ou de notre plus ou moins grande tolérance, liberté

d’esprit ?

En Israël, Sur le vif a été mal accueilli par les partis

politiques de droite comme de gauche. Par la lucidité et la liberté de ses

propos l’écrivain s’est fait des ennemis de tous bords. Mais au fond quoi de

plus logique ? Ne tente-elle pas de dépasser le conflit dans lequel nombre

trouvent leur légitimité ? J’y vois la marque essentielle d’un grand

roman qui dépasse les faux semblants et jette une lumière crue sur la réalité.

Un de ces romans qui se fraie un chemin jusqu’à approcher la vérité et qui dérange.

Trop d’intérêts sont en jeu et dès le début du roman nous savons que Ilana est

morte dans un accident de voiture sur une autoroute d’Allemagne, que son œuvre

ne verra pas le jour et que, peut-être, elle emporte avec elle le trait d’union

entre juifs et arabes - et que peut-être aussi Alain aurait accepté.

Admirable aussi ce procédé qui à tous les niveaux de l’écriture consiste en

premier lieu à résumer un fait totalement, à en donner l’épilogue immédiatement

pour ensuite revenir en détail sur le fait et le commenter, l’explorer.

L’écrivain désamorce le suspens et le lecteur est tout entier à la pensée de

l’instant, et non dans une fuite en avant. C’est l’anti roman de genre,

une œuvre de pur travail, de pure réflexion : un chef d’œuvre.

La traduction

Je ne lis pas l’hébreu. Et pourtant, lorsque quelqu’un a dit que la traduction Valérie

Zenatti était très bonne, j’ai spontanément renchéri en disant qu’elle

était excellente. Qu’est-ce qui m’autorise de dire cela ? Ce français

irréprochable, cette vérité et cette justesse dans les phrases et dans le ton.

Je ne sais. C’est peut-être juste que j’ai trouvé le texte excellent en

français.

Mais écoutez plutôt l’interview de Michal Govrin par Valérie

Zenatti. C’est sans doute l’écrivain qui en parle le mieux. A un

moment, Michal Govrin interrompt spontanément le fil de son

discours pour rendre hommage au travail de son éditeur et de sa traductrice.

L’objet

Sur le vif est un gros morceau de feutre posé sur les genoux.

C’est un rapport physique avec le livre. Le texte est dense et l’objet

est lourd, aussi le contact visuel et tactile avec le livre participe du

plaisir de la lecture. Les pages sont impeccables, la typographie

irréprochable, il n’y a pas de coquilles. La couverture aux couleurs claires,

pastel, un peu désuètes est apaisante et invite à la lecture. Elle est doublée

de chaque côté du livre d’une page interstice marron qui protège le texte.

C’est le printemps. Le livre posé sur les genoux pèse et les mains transpirent.

La couverture boit la sudation. Le livre est résistant et à force de

manipulations la couverture se peluche légèrement entre les doigts comme un

buvard : les pages restent impeccables. Le livre accompagne, aide, encourage

tout au long de la lecture de ce texte dense.

A la fin de l’édition française de Sabine Wespieser, se

trouvent des photos montages de Michal Govrin. Ils donnent une

idée de ce qu’est la colline du Mauvais conseil, de ses paysages et du

monument pour la paix qu’a imaginé Ilana Tsouriel. L’édition

américaine intègre dans le texte, avec les snapshots, des photos, des

clichés pris par la fille de l’écrivain au cours de leurs repérages. En suivant

le lien vous pourrez voir un extrait de l’édition américaine.

Un chef d’œuvre, une œuvre

d’art

J ’ai parlé de chef d’œuvre à propos de ce livre. Bien entendu. Comme

dans tout chef d’œuvre, comme dans tout, oui, il y a des défauts. En fait, en y

réfléchissant, j’ai douté qu’il y ai tant de défauts : une certaine lourdeur,

langueur était nécessaire pour la beauté de l’ensemble. Ce texte a été tant

travaillé, ciselé, qu’il peut sans aucun doute être qualifier de chef

d’œuvre. Je pousserai même jusqu’à dire que ce texte n’est pas simplement

une construction quasi parfaite - aussi parfaite qu’une création

humaine peut l’être -, c’est une œuvre d’art. Une œuvre d’art qui par

sa singularité transcende les mots qui la portent, dépasse le créateur

et que l’on en fini pas d’interroger, de déplier. Aussi étrange que cela puisse

paraître, Michal Govrin a réussi à insuffler quelque chose de

l’ordre de l’architecture, de la performance et du photo journalisme à ce

texte, cette œuvre d’art.

Sur le vif est un texte dense et brillant qui demande des

efforts intellectuels au lecteur et aussi - et peut-être surtout - de tolérance

mais celui-ci est récompensé bien au delà de sa peine. Ce roman est construit

de matériel, de scènes superbes qui sont à découvrir urgemment (2).

Interview :

Pour voir l’interview au Salon du livre de Michal Govrin

par Valérie Zenatti, suivez le lien Interview de Michal

Govrin.

Extrait :

« Et les femmes ? Non, ne je vais pas faire semblant, papa. Elles distillent le

poison de la revanche dans la peur, rendues folles par les gémissements de

douleur et de terreur. Elles font prêter serment aux hommes, aux fils, les

envoient mourir au nom de la mère, de la femme, de la terre. Et à leur retour,

elles attendront sur les bas-côté de la route, droguées par la douleur, un

chant de combat héroïque sur les lèvres. Dissimulant la honte, la culpabilité.

Aurai-je l’occasion de dire cela à Saïd ? Lui raconter David et

Yonathan, collés à moi ? La nausée, la peur ? Lui demander comment Kaïna et les

enfants ont traversé cela ? S’est-il seulement déjà posé la question, une fois

au delà des slogans ?

Et comment je me suis tue dans la salle plongée dans le noir, au milieu

des cris meurtriers de haine pendant la représentation du Clown. Compréhensive,

libérale... Comment je n’ai pas osé parler là-bas des cabanes, de la jachère... Je

n’ai pas osé, papa.

(C’est peut-être pourquoi nous nous sommes retrouvés corps contre corps

? Dans l’illusion que nous pleurerons un jour ensemble notre histoire sanglante

commune ?)

L’odeur sucrée dans la chambre des enfants.

Je suis assise là, dans le noir, au pied du lit de David.

Se calmer. »

Notes :

(1) Cet article est tiré d’un billet que j’ai écris sur le Blog Attrape-Coeurs.

(2) Pour lire Agoravox avec assiduité, je sais que certains auteurs sont

très pointus, notamment sur la situation au Proche-Orient. Ici, l’article fait

référence à une oeuvre littéraire et le traitement du conflit

Israelo-Palistinien en filigrane de l’œuvre est bien entendu littéraire.

Par exemple, je montre dans l’article comment l’écrivain utilise des symboles,

des archétypes pour s’adresser au lecteur. L’écrivain, à travers son oeuvre,

propose une solution métaphysique au conflit, la Jachère.

Cette approche, si l’on oublie que s’agit d’une approche littéraire,

peut laisser le spécialiste, le géopoliticien sceptique. Evidemment, l’écrivain

n’est pas dupe de la situation géopolitique au Proche-Orient. Ainsi que

l’atteste le texte, elle est consciente du rôle primordial des Etats-Unis et de

l’existence d’autres enjeux que la femme, Jérusalem ou la terre - qui elle-même

peut-être considérée comme le symbole des richesses pétrolières. Simplement ce

n’est pas le propos direct du texte et surtout ce n’est pas la manière

de l’auteur qui elle est avant tout littéraire. D’autres enjeux sont

suggérés au lecteur dans un texte qui avant tout parle à l’intelligence - et

fait grincer des dents. Ce qui m’impressionne au final c’est que le rôle

primordiale et l’influence des Etats-Unis en vue de la défense de leurs

intérêts dans la région sont presque plus clairement dits de cette manière littéraire

que de façon factuelle. Et c’est bien le propre de l’art que de nous parler.

Ce point de vue sur le texte est éminemment subjectif et n’engage que son

auteur.

Documents joints à cet article

4 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON