Voyage au bout de la route

Beaucoup en disent du bien, on peut en rajouter : « La Route » de Cormac McCarthy est un roman immense, gris et sombre, une exploration lyrique, poétique et émue de notre monde fini. Un pic.

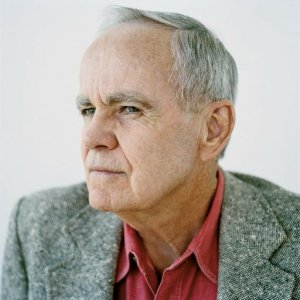

Il n’y a pas grand-chose à redire, pour une fois : nombre de critiques, souvent fades, intéressés et neutres, se sont soudain fendus d’une non faute de goût, en saluant avec force révérence la publication du nouveau roman d’un « des plus grands écrivains américains actuels », Cormac Mc Carthy. Ce Texan, né en 1933, l’heure d’Hitler, avait déjà commis quelques pièces de chef, comme L’Obscurité du dehors, ou De si jolis chevaux, ou encore Méridien de sang. Il est cet auteur d’une Amérique des origines, espaces immenses et hommes perdus dedans, sans pères, sans repères, à perpète le désert, peu pour survivre, éventuellement quelque foi en Dieu, par-ci, par-là, mais partout ailleurs beaucoup de violence, du sang, de la poussière et des doutes. Cormac Mc Carthy, méconnu en France jusqu’à l’an dernier, jusqu’à la parution de Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, mis en film dans la foulée par les frères Coen. Ce polar gothique paraît aujourd’hui en poche, couverture hideuse, mais texte sec, fatal et définitif, habité par l’inimitable phrasé si bien traduit du vieux Texan. Souvent, on pense lire la Bible ou quelque chose qui y ressemble. L’écriture ne tremble pas, elle ne dérape jamais dans le lyrisme raté, dans l’emphase surjouée, elle ne bave jamais, reste dans les clous, ceux de la croix, ou pas loin.

Aujourd’hui, donc, La Route, aux éditions de l’Olivier. Prix Pulitzer chez les Ricains, qui savent lire : 2 millions d’exemplaires vendus là-bas, autre chose que tous nos Goncourt de ces dix dernières années. C’est pas Chagrin d’école, La Route, c’est pas Les Bienveillantes, c’est tout autre chose, et avant tout la fin. La fin du monde. Une route, donc, celle de Manset peut-être (Y a une route), ou celle d’un autre, de deux autres : un père, son fils, un caddie chargé de ce qui reste, et un objectif : avancer. Le monde n’est plus, ni ancien ni nouveau ni à faire ni à défaire, que du noir, du gris, des cannibales, des sauvages, des ombres et des maisons vides, la peur partout, le feu ici, là, précieux comme aux origines, à défendre à tout prix. Une route, donc, dernière voie d’un univers sans issue autre que la mort, la fin, le sang, les larmes ou ce qu’il en reste. Un paysage d’apocalypse, ou pire encore : ce style d’univers déjà bien utilisé par les écrivains de science-fiction. Mais ici, chez McCarthy, pas d’anticipation, pas de projection, pas de morale non plus. Un gouffre, tout juste. Un cercle inédit de L’Enfer de Dante, quelque chose dans ce genre. Le père ne veut pas abandonner son fils, ne veut pas mourir avant lui, il veut croire jusqu’au bout que rester en vie changera quoi que ce soit.

La Route n’est pas

un roman démonstratif. Rien qui remue la queue, ici, de la misère, un peu

d’espoir dans quelques victuailles, un bout de lumière, une silhouette. Un peu

d’espoir dans l’existence de l’un, de l’autre, de l’homme et de l’enfant qui

continue, malgré tout : « Il sortit dans la lumière grise et

s’arrêta et il vit l’espace d’un bref instant l’absolue vérité du monde. Le

froid tournoyant sans répit autour de la terre intestat. L’implacable

obscurité. Les chiens aveugles du soleil dans leur course. L’accablant vide noir de l’univers. Et

quelque part deux animaux traqués tremblant comme des renards dans leur refuge.

Du temps en sursis et un monde en sursis et des yeux en sursis pour le

pleurer. »

Il y a dans La Route beaucoup de ce qu’on peut exiger de la littérature : cette capacité à interroger notre fatalité, cette faculté à nous émouvoir de rage, cette tendance à l’étreinte qui voit défiler les pages, une par une, non pas lentement, mais avidement, avec l’envie pressante de savoir ce qui pourrait bien se trouver au bout de cette route. Une impasse, une voie sans issue, un non-lieu ? Dans tous les cas, on la suit, cette route, aussi perdus que les deux protagonistes, conscients que notre cheminement mortel ne nous sauvera nulle part. Cormac Mc Carthy poursuit son œuvre, de mieux en mieux, son écriture pleine de grâce qui nous salue. Il n’existe pratiquement plus d’écrivains de cette trempe, mais il en existe encore, c’est l’essentiel. Des hommes capables de placer l’homme face à lui-même, ses démons et sa chute : « Là où les hommes ne peuvent pas vivre les dieux ne s’en tirent pas mieux.(...) Les choses iront mieux quand il n’y aura plus personne. »

7 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON