Voyage au cœur de la musique celtique

C’est le musicologue breton Maurice Duhamel qui, dans les années 20, a défini le concept de « musique celtique ». Une musique aux formes variées car elle fédère sous cette bannière les traditions des pays et régions où une langue celte est encore parlée, fut-ce par une minorité de locuteurs. Timide au début, le concept de musique celtique s’est véritablement développé dans les années 70 avec l’émergence au premier plan d’un certain Alain Cochevelou, beaucoup plus connu sous son nom de scène : Alan Stivell...

Stivell, un nom prémonitoire. Il signifie en effet « source » en breton, et le filet qui s’est initialement écoulé de cette source a, grâce aux apports venus des différentes « nations celtiques », progressivement pris du volume. Au point d’irriguer désormais la planète entière, notamment sous sa forme la plus connue : la musique irlandaise, très largement jouée dans les pays anglophones, et pas seulement pour accompagner les flots de Guinness consommés sans trop de modération chaque 17 mars à l’occasion de la Saint-Patrick.

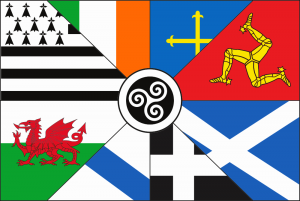

Certes, la musique celtique préexistait avant Stivell, et en France comme ailleurs dans les pays celtiques, un gros travail de collecte et de restitution de thèmes anciens plus ou moins tombés en désuétude avait été accompli, mais en ordre dispersé : chaque nation constitutive des terroirs celtiques – l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles, la Cornouailles, l’Île de Man, la Bretagne, la Galice et les Asturies – avait ses propres traditions. En résumé, s’il existait des échanges ici et là, ils restaient limités et ne bénéficiaient que d’une couverture médiatique régionale. Bref, chacun restait chez soi et organisait ses propres festivals musicaux. Et ce n’est véritablement qu’à l’aube des seventies que la musique celtique a pu dépasser le cadre de ses « nations » d’origine pour se faire connaître au monde en bénéficiant du dynamisme impulsé par le mouvement revival qui, outre-Atlantique comme en Europe de l’Ouest, a redonné vie à des expressions musicales menacées d’oubli.

En France, c’est l’année 1972 qui s’est révélée déterminante. Cette année-là sont survenus deux évènements majeurs : pour la première fois, un musicien traditionnel breton – artisan majeur de ce mouvement revival qui avait gagné notre pays – s’est produit dans la célèbre salle parisienne qu’était alors l’Olympia, lieu de passage obligé de tous les grands noms de la chanson française et internationale* ; quelques semaines plus tard, l’on assistait à la création d’un rendez-vous musical qui, en quelques années, est rapidement devenu le lien incontournable de ces musiques jusqu’alors peu connues du grand public hors des nations celtiques : le Festival Interceltique de Lorient.

Ce musicien bretonnant qui s’est produit le 28 février 1972 dans la salle du boulevard des Capucines était évidemment Alan Stivell. Nanti d’une notoriété qu’avait renforcée sa prestation remarquée au concours de chant Celtavision de Killarney (Irlande) en mai 1971, il était venu là donner un concert unique au service d’une langue et d’une culture musicale très peu connues hors de la Bretagne et dont il pressentait, à juste titre, qu’elles pouvaient séduire un public plus large. Organisé à l’initiative de Lucien Morisse, le directeur des programmes d’Europe 1 dans le cadre de l’émission Musicorama, l’évènement a fait le plein en attirant beaucoup de curieux boulevard des Capucines, mais surtout une foule de Bretons venus des départements armoricains et bien sûr de la région parisienne où vivaient de nombreux « expatriés ».

Le concert, donné en direct sur l’antenne d’Europe 1, a été suivi par 1,5 millions d’auditeurs fidèles de Musicorama, une émission où s’étaient déjà produits les grands noms de la chanson, tels Charles Aznavour, Claude François, Johnny Hallyday ou Édith Piaf pour la France, Chuck Berry, Bob Dylan, Led Zeppelin ou les Rolling Stones pour les invités étrangers. En cette froide journée d’hiver, l’ambiance était des plus chaudes – elle était même qualifiée de « délirante » par des témoins –, et cela aussi bien dans la salle de l’Olympia qu’à l’extérieur où l’on dansait en agitant des drapeaux bretons gwen ha du (blanc et noir).

Le concert, avec un Stivell multi-instrumentiste, accompagné notamment par Dan Ar Braz et Gabriel Yacoub, a consisté en un enchaînement de chants et d’instrumentaux traditionnels de Bretagne et d’Irlande. Le public de Musicorama a également découvert en cette occasion deux titres qui ont boosté la notoriété du chanteur et en ont fait le chef de file incontesté de la musique bretonne : la Suite sudarmoricaine, et plus encore Tri Martolod dont le chant, introduit par les accents de la harpe celtique du « barde breton » et soutenu par bombarde, fiddle, dulcimer, guitares, flûte et caisse claire, a très vite accédé aux sommets des hit-parades de l’époque. Un engouement confirmé chez les disquaires : le live du concert est parti comme des petits pains et, à ce jour, totalise plus de 2 millions d’exemplaires vendus. Un record pour un album de musique traditionnelle bretonne !

L’autre évènement de cette année 1972 a été, on l’a vu, la naissance du Festival Interceltique de Lorient, qui a pris la suite du Festival des Cornemuses organisé pour la première fois l’année précédente dans la ville morbihannaise à l’initiative de l’association Bodadeg ar Sonerion (Fédération des sonneurs) et de son président Polig Monjarret dont le rôle dans le renouveau de la musique bretonne a été déterminant. On ne présente plus le « FIL » tant ce festival a acquis depuis cette époque une large notoriété, au point de bénéficier d’une retransmission en direct de sa « grande parade des nations celtes » sur France Télévisions. Basé sur les mêmes objectifs d’échanges culturels avec les autres nations celtes que le Pan Celtic Festival irlandais – également né à la même époque –, le FIL se déroule chaque été depuis 1972 au mois d’août, quelques semaines après son homologue irlandais organisé au printemps. À noter que, contrairement au festival breton, indissociable de Lorient, le PCF ne se tient pas toujours dans la même ville : deux sessions ont même été fort logiquement organisées à Derry, en Irlande du Nord (en 2014 et 2015).

Beaucoup d’eau a coulé depuis cette époque sous les ponts des nations celtes, et les échanges se sont multipliés pour le plus grand plaisir de publics élargis, toujours en quête de nouveautés en filiation des morceaux anciens. Des publics qui retrouvent également avec un grand plaisir les « tubes » du monde celtique, régulièrement enrichis de sonorités nouvelles par les groupes qui se les réapproprient comme l’ont fait leurs aînés avant eux. Il n’est également pas rare que les musiciens aillent plus loin en s’ouvrant à des « métissages » ponctuels, voire à des cultures plus lointaines, à l’image de la prestation du Galicien Carlos Nuñez en duo avec l’Israélienne Noa dans A Lavandeira da Noite.

Comme chacun sait, l’instrument emblématique de la musique celtique est la cornemuse, ou plus exactement les différents instruments qui appartiennent à cette vaste famille, de la cornemuse écossaise à la gaïta asturienne (et galicienne) en passant par les diverses formes du biniou breton (biniou braz, biniou vihan, biniou coz), le bagpipe et le small pipe écossais, sans oublier l’uilleann pipe irlandais, de loin « le plus difficile à maîtriser », affirment les sonneurs. Autre instrument emblématique de cette musique : la harpe celtique, celle-là même qui est indissociable de la personnalité d’Alan Stivell. Indissociable également de la mémoire du compositeur et harpiste aveugle Turlough O’Carolan : près de quatre siècles après sa mort, le poète est devenu LA figure tutélaire de la musique irlandaise, et ses œuvres ont été à de nombreuses reprises adaptées, notamment par le légendaire groupe irlandais The Chieftains, et pas seulement dans The Carolan’s Concerto ou O’Carolan Medley.

Un mot sur les « sonneurs ». En Bretagne, un sonneur est un joueur de biniou (en breton un biniawer) ou de bombarde (en breton un talabarder). On peut entendre les sonneurs traditionnels : soit en couple biniou + bombarde ; soit au sein d’un bagad, accompagnés de caisses claires ; soit dans une kevrenn, autrement dit un ensemble bagad + danseurs. Mais il va de soi que l’on retrouve tous ces musiciens dans de nombreuses formations de musique vivante d’inspiration traditionnelle où, en France comme dans les autres nations celtiques, ils côtoient désormais de nombreux autres instrumentistes pratiquant l’accordéon, le fiddle, la guitare acoustique ou électrique, le banjo, la flûte, la clarinette, la batterie. Sans oublier en Irlande l’incontournable bodhrán et l’emblématique tin whistle, deux instruments que connaissent tous les amateurs de sessions organisées dans ces pubs irlandais qui ont essaimé dans de nombreux pays.

Quant à l’inspiration de la musique celtique, elle est très largement ancrée dans les danses paysannes de lointaine inspiration médiévale : dans les Asturies et en Galice, la muñeira ; en Bretagne, l’an-dro, l’avant-deux, la dérobée, la gavotte, l’hanter-dro, le jabadao, le passe-pied, le pilé-menu, la ridée, le rond (entre autres) ; en Écosse, l’highland fling et le sailor hornpipe ; en Irlande, le hornpipe, la jig et le reel. Encore ne s’agit-il là que de noms génériques : la plupart de ces danses comptent en effet de nombreuses variétés locales. La musique celtique n’est toutefois pas cantonnée aux danses, on la retrouve dans des complaintes, des cantiques et des évocations épiques à la gloire des héros du passé.

Ce tour d’horizon effectué, le mieux pour appréhender la musique celtique est encore de l’écouter sous ses différentes formes. Bonne écoute !

Asturies / Galice :

Luar Na Lubre : Canteixeire Nau

Milladoiro : A Bruxa / Muñeira de Areal

Carlos Nuñez : Aires de Pontevedra / Galician Carol

Susana Seivane : Gaitera Celta

Bretagne :

Ar Skloferien : Gwin ar C’hallaoued

Dan Ar Braz : King of Laois

Diaouled ar Menez : Etienne Riwallan

Djiboudjep : Bainne na Munham suivi de Donkey reel

Gwalarn : Intañvez ar Moraer / Karantez Vro

Youenn Gwernig : Distro ar Gelted / E Kreiz an Noz

Gwendal : Rue du Petit Musc / Benoit

Fanch Kemener & Aldo Ripoche : Duhont’ar ar Menez (Hanter Dro) / Ar Veleien

Denez Prigent : Son Alma Ata

Denez Prigent (avec Mari Boine) : Geotenn ar Marv

Alan Stivell : Ian Morrison Reel / Mná Na Héirann

Tri Yann : Cad E Sin Don Te Sin / Bro Gozh Ma Zadoú

Cornouailles :

Brenda Wooton : An Tour Dantelezet

Écosse :

Boys of the Lough : Suite de reels

Capercaillie : The Little Cascade

The McCalmans : Wha’ll Be King But Charlie

The Royal Scots Dragoon Guards : Amazing Grace

Van Morrison : Rolling Hills

Wolfstone : Clueless

Irlande :

Clannad : Siúil a Rún

De Danann : I’m leaving Tipperary / Glasgow Lullaby

Loreena McKennitt (Canadienne d’origine irlandaise) : As I Roved Out

Sinéad O’Connor (avec The Chieftains) : The Foggy Dew

Sinéad O’Connor : I’ll Tell Me Ma

Liam O’Flynn : Muñeira de Poio y Muñeira de Ourense

Planxty : Raggle Taggle Gypsy / Follow Me Up To Carlow

The Bothy Band : The Morning StarThe Chieftains : An Poc Ar Buile / Women Of Ireland

The Dubliners : Óró Sé Do Bheatha Bhaile / Eileen Óg / The Louse House At Kilkenny

The Pogues (avec The Dubliners) : The Irish Rover

The Pogues : Waxie’s Dargle / Sally MacLennane

The Wolfe Tones : Paddle Your Own Canoe

Pays de Galles :

Dafydd Iwan : Yma O Hyd

* À quelques exceptions près, et notamment Georges Brassens dont tous les récitals ont été donnés à Bobino.

Autres articles sur la chanson et la musique pop-rock-folk :

Lady d’Arbanville, la belle endormie (juillet 2018)

Inoubliable et envoûtante Lili Marlène (décembre 2017)

1966 : un goût de sucettes (novembre 2016)

« Sixteen tons » : 70 ans déjà ! (août 2016)

Ils ont changé sa chanson (mai 2016)

Mary Bolduc, ou la vie quotidienne turlutée (février 2016)

Il y a 40 ans : « A vava inouva » (janvier 2016)

Loreena McKennitt la flamboyante (avril 2014)

Raoul de Godewarsvelde, canteux et capenoule (mars 2014)

Chanson française 1930-1939, ou l’insouciance aveugle (septembre 2013)

Chanson française : de la Grande guerre aux Années folles (novembre 2012)

La chanson française à la Belle Époque (juin 2012)

Musique : balade africaine (janvier 2012)

Véronique Autret vs Carla Bruni (décembre 2011)

Amazing Grace : plus qu’un chant ou une mélodie, un hymne ! (septembre 2011)

Des roses blanches pour Berthe Sylva (mai 2011)

Splendeur et déchéance : Fréhel, 60 ans déjà ! (février 2011)

« Waltzing Matilda » ou l’enfer des Dardanelles (novembre 2009)

Amalia Rodrigues : 10 ans déjà ! (Octobre 2009)

47 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON