Alors que les crises successives ne semblent pas pouvoir remettre en cause la théorie économique dominante et les dogmes soi-disant scientifiques qui la justifient, ne serait-il pas opportun de se (re) poser la question : l’économie est-elle une science ?

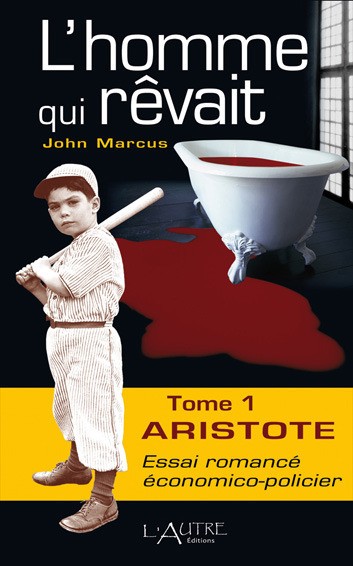

Dans le nouvel essai romancé de John Marcus, que nous publions à l’Autre Éditions, l’auteur revisite la pensée économique oubliée des manuels officiels et nous interroge sur ces certitudes qui détruisent pourtant notre avenir. Un travail de vulgarisation exemplaire, par le biais d’un roman populaire, qui évite de tomber dans les poncifs ou le simplisme.

Reproduction partielle, en exclusivité sur agoravox.fr, du chapitre 9, une approche épistémologique du sujet.

Dans le cadre de l’enquête concernant l’assassinat du sénateur Aristote, candidat à l’élection présidentielle de 2012 et créateur du PIB, le nouveau Parti international du bien-être, Bastien Marchand, enquêteur du célèbre « 36, quai des Orfèvres », rend visite à son ancien professeur d’économie afin de collecter quelques indices éventuels. La discussion bute rapidement sur le mot « science ».

========================================================================

— Au début d’une enquête, nous ne pouvons jamais exclure a priori un élément ou une piste. Cela fait partie de la routine, si je puis dire.

— Je vous plains, Bastien, votre routine policière me semble bien insupportable.

— Question de pratique Professeur, non pas que nous restions insensibles aux malheurs qui s’abattent sur nos semblables, mais l’habitude installe comme une sorte de voile entre nous et les tragédies que nous tentons d’élucider. Il nous permet de repousser les émotions qui nous submergeraient et rendraient totalement impossible la clairvoyance nécessaire. Parfois, je vous le concède, le barrage rompt et l’un d’entre nous est emporté, lui aussi, dans les flots du malheur des autres. Les dépressions ne sont pas rares, chez nous.

— Je n’aimerais pas être à votre place.

— Visiter les limites de notre humanité relève un peu de l’ethnologie, Professeur, elle nous apprend beaucoup sur la glaise dont nous sommes constitués. Nous sommes les chercheurs de l’Âme noire, comme le répète mon Patron, que vous rencontrerez demain.

— Comment pouvez-vous éviter de porter un regard pessimiste sur tous vos semblables ?

— La tentation de généraliser ou de simplifier est là, parfois, je vous l’accorde. Il ne faut pas y céder, il nous faut adopter des contre-mesures, il faut s’aérer, regarder ailleurs, ne pas s’enfermer. Nous traitons toujours des comportements exceptionnels, fort heureusement.

Le professeur semblait avoir repris totalement ses esprits. Il était moins pâle.

— Je ne peux en parler à personne, n’est-ce pas ?

— Pas avant que la presse ne l’annonce. Je pense que nous pourrons la tenir encore un ou deux jours, guère plus.

— Tes camarades « ethnologues » possèdent-ils aussi quelques notions d’économie, comme toi ?

— « Notions » est un terme relatif, Professeur, je ne saurai m’engager plus. Quant à moi, il y a longtemps, comme vous le savez, que j’ai abandonné cette science malgré mon passage à la brigade financière.

— « Science » est devenue un gros mot pour parler d’économie, Bastien. Je ne l’utilise plus, moi-même, qu’avec une extrême précaution. Aujourd’hui, l’économie est malheureusement désavouée par tous ces scientistes qui la galvaudent et la confondent avec un art divinatoire. Elle n’est pas loin de succomber par vanité. Connais-tu en effet une autre discipline scientifique aussi arrogante et qui se soit autant trompée ? Peut-on dénommer ainsi un champ d’études qui s’est transformé en religion et dont toute l’histoire invalide les lois présentées comme éternelles par des disciples prosélytes en mal de reconnaissance ? Les économistes se prennent aujourd’hui pour des astrophysiciens, Bastien, et pour expliquer le prix de la baguette de pain, ils ont recours à la théorie du chaos. S’ils restaient sagement assis devant leurs ordinateurs à contempler leurs modèles théoriques, cela serait comique et indolore ; mais ils sont désormais aux commandes des « affaires », vois-tu, le monde réel est devenu leur laboratoire, peu importe le prix à payer pour nos sociétés. Et ce prix, si chers à nos apprentis sorciers, sa valeur aujourd’hui se compte en millions de vies humaines.

— Je me souviens que vous attachiez beaucoup d’importance à la réflexion préalable sur notre discipline, ses enjeux, ses outils, ses méthodes, ses limites et…

— Belle mémoire, Bastien. En effet, je commence toujours la première année par une discussion épistémologique, essentielle pour bien distinguer ce qui nous sépare des sciences naturelles. Force est de constater que je prêche dans le désert, vu le nombre de crétins qui se gaussent de leurs mathématiques et de leur rationalité. Rappelle-toi ce que disait Keynes : « Les économistes n’apportent rien si, en pleine tempête, tout ce qu’ils trouvent à dire est qu’une fois l’orage passé la mer sera calme. » Nous en sommes toujours là, Bastien, malgré les affirmations de certains de mes confrères qui veulent faire dire à l’économie ce qu’elle ne pourra jamais révéler : le futur.

— Hay… Hayek, c’est ça ?

Le professeur ne cacha pas son étonnement. Bastien n’était pas mécontent de faire diversion pour réchauffer l’atmosphère. Il savait que le professeur attraperait la perche qu’il venait de lui tendre. Il était un des enseignants les plus passionnés qu’il eût rencontré durant toute sa scolarité.

— Tu m’impressionnes. « Un économiste qui est seulement un économiste est susceptible d’être un fléau si ce n’est un réel danger. » Hayek fut un des critiques les plus radicaux de l’ineptie scientiste. Il faut reconnaître, même si je n’adhère pas du tout à ses idées néolibérales, que, sur ce point précis, son analyse était fondée. Paradoxalement, il s’est aussi attaqué au dogme central de la théorie de l’économie néoclassique…

— La loi de l’équilibre général de Walras.

— Tu n’as pas tout oublié ! Attends, je reviens.

Le professeur se leva et dirigea sans hésitation vers une étagère précise. Il pencha sa tête pour lire les titres, les yeux obéissants à un doigt qui effleurait rapidement les tranches, puis se saisit d’un opuscule. Bastien n’en revenait pas que son hôte pût ainsi, sans la moindre hésitation, flottant au milieu de cet océan de livres, se remémorer l’emplacement d’un ouvrage précis. Le professeur revint s’asseoir et tendit sa prise à Bastien qui put lire le texte de la couverture :

Scientisme et sciences sociales de Friedrich Von Hayek.

— Tu l’as lu ?

— Je ne crois pas.

— Tu peux me l’emprunter, si ça te tente.

— J’accepte avec plaisir, Professeur, ça me dérouillera les neurones.

— C’est la cause de la grande désolation de notre discipline, Bastien, avoir transformé la lecture des faits économiques en théories formelles. Les raisons en sont multiples. D’abord, comme souvent, l’orgueil. L’envie que les chercheurs en sciences sociales expriment vis-à-vis des « sciences pures », comme la chimie ou la biologie, ces disciplines considérées comme les reines par le monde scientifique et le public. Très vite, les praticiens des sciences sociales ont développé un complexe d’infériorité vis-à-vis de leurs confrères ; ils ont voulu accéder à leur prestige en revendiquant la même démarche conceptuelle, ils se sont mis à copier bêtement leurs outils méthodologiques en oubliant que les objets étudiés différaient profondément. Hayek résume très bien ce mimétisme pervers, en une seule phrase : « Le scientisme, c’est l’imitation servile de la méthode et du langage de la science ».

— Encore faudrait-il s’entendre sur le terme « science », Professeur.

Les deux hommes se sourirent. Bastien avait bien retenu le préalable à toute discussion un peu sérieuse : la définition des concepts, sujets du débat.

Le professeur accepta de répondre à la provocation.

— Ce n’est pas très difficile, Bastien. La science, c’est l’étude des phénomènes — les choses et les faits — et des relations qu’ils entretiennent. Dès lors se posent deux problèmes majeurs : comment réaliser le relevé impartial de ces phénomènes, leur mesure objective, en s’affranchissant des apparences puisque l’homme ne peut les appréhender que par ses seuls sens et que cette perception est obligatoirement subjective, c’est-à-dire relative ? Par exemple, si tu observes à l’œil nu le mouvement d’une planète, tu en déduiras qu’il forme un cercle alors que dans la réalité son orbite est elliptique.

— C’est ce que montre tous les jours l’expérimentation scientifique moderne : les faits diffèrent souvent des apparences.

— Absolument, Bastien, « il ne peut exister de science par la sensation », affirmait déjà Aristote.

Le professeur marqua un arrêt, la prononciation du nom de ce savant grec l’ayant ramené à la réalité. Bastien vint à son secours.

— Le philosophe.

Le professeur reprit sa démonstration.

— Oui… Deuxièmement, comment s’affranchir de la transformation constante des phénomènes dans un monde soumis au temps, c’est-à-dire au mouvement infini ? Comment donner une explication définitive d’une chose qui se modifie en permanence, qui n’est jamais, mais qui devient toujours ? En une phrase : comment connaître un monde mobile qui ne fait que changer ?

— La connaissance ne peut donc jamais être définitive.

— C’est la première mise en garde que nous adressent les énoncés du problème et qu’oublient trop souvent les scientistes : nous devrons toujours nous contenter d’une connaissance imparfaite.

— Pourtant, nous parlons bien de sciences exactes.

— La vanité des chercheurs, Bastien. C’est un oxymore, une pure provocation ! Tout au plus, pourrait-on les appeler sciences correctes, parce que leurs théories permettent de témoigner correctement, à un moment arrêté, de la réalité objective de phénomènes connus. Ou, encore, peuvent les extrapoler correctement au regard d’une connaissance limitée et provisoire. Même les mathématiques ne peuvent opérer qu’à partir d’axiomes, Bastien, c’est-à-dire de conventions. Et une convention n’est certainement pas une vérité en elle-même, elle est une réalité artificielle, une norme, une croyance.

Bastien envisageait difficilement de poursuivre une discussion qui risquait de le dépasser rapidement.

— Vous me disiez donc que deux problèmes se posaient à la science.

— Plutôt deux défis. Et, pour y répondre, elle a dû développer un artefact.

Le professeur aperçut la grimace de Bastien.

— Un simulacre ou un stratagème, si tu préfères. Pour se libérer du temps et du mouvement, elle a créé un monde idéal, figé, clos, une construction mentale toute théorique, géométrique, dans lequel seul un raisonnement abstrait — purement logique — pouvait se développer. Ensuite, pour se défaire de la sensation, de cette apparence trompeuse de la perception humaine, elle s’est, peu à peu, dotée d’une méthode rigoureuse — l’expérimentation systématique — et d’une langue spécifique, totalement neutre — les mathématiques. Voilà l’outillage moderne des sciences physiques. Malgré tout, nous ne devons jamais oublier, comme le répétait prudemment Einstein, qu’entre ce Nouveau Monde virtuel de la science et celui de la réalité, des sens, il n’existe strictement aucun rapport logique. Là, butera toujours la limite de l’explication scientifique. Il n’y a aucune passerelle possible.

— Je ne suis pas certain d’avoir saisi les dernières subtilités, Professeur…

— Peu importe, Bastien. Mais quand même…

Le professeur se leva sans achever sa phrase, et aussi rapidement que la première fois, pianota une étagère pour rapporter un nouveau butin. Il le tendit à Bastien, dans un mouvement qui laissait peu de place au refus. Bastien se demanda s’il n’allait pas finir par repartir avec une caisse entière. Il tenta de protester, tout en jetant un coup d’œil au titre : « Puissance et limite de la raison — Brisson & Meyerstein ».

— Vous savez, je ne sais pas si j’aurai…

Le professeur ne lui laissa pas le choix.

— Il faut que tu lises ça, Bastien, à tête reposée, tu pourras approfondir cette discussion. Bon. Pour en revenir à nos petits moutons d’économistes qui bêlent à tort et à travers, cette construction méthodologique et rigoureuse de la science moderne dont je viens de parler est d’abord intervenue dans les disciplines dont le sujet d’étude central était la Nature, tout simplement parce que la curiosité de l’homme s’est d’abord portée sur la compréhension de son environnement naturel et de ses phénomènes. On prit l’habitude de les dénommer sciences physiques parce que, depuis l’antiquité, la physique — la nature en mouvement au sens de l’étymologie grecque — les regroupait toutes : nos spécialités actuelles n’existaient pas.

Le professeur but une gorgée de vin.

— Au xixe siècle, le mot Science avec un grand S en vint donc à désigner spécifiquement les sciences physiques ainsi que les nouveaux outils dont elles venaient de se doter. Ici, les choses ont commencé à se gâter, car cette Science commença à exercer « une extraordinaire fascination » — comme l’écrit Hayek —, sur les autres chercheurs, ceux qui ne s’occupaient pas de scruter la Nature, mais dont l’étude se concentrait sur l’Homme lui-même, son histoire, ses organisations, ses relations, sa psychologie…

— Les sciences sociales.

— Excuse-moi, tu as déjà étudié tout cela.

— Non, non, Professeur, je vous en prie, une petite révision n’est pas totalement inutile depuis le temps.

— Bref, les sciences sociales — qui ne se nommaient pas encore ainsi à l’époque — ne résistèrent pas à l’attrait qu’exerçait sur elles la vénérable Science. Et, au lieu d’adapter ou d’inventer une approche méthodologique spécifique à leurs champs d’études et aux problèmes particuliers qui se présentaient à elles, empruntant sans discernement tout l’attirail instrumental de la grande Science, elles se lancèrent sans discernement dans un projet de « rationalisation »

radicale, notamment grâce…

— Aux mathématiques !

— L’idole de tous les savants, Bastien, le Graal de la gent chercheuse. Sans mathématiques, point de vraie Science, et point de salut scientifique, de renommée académique !

— D’où son usage abusif en économie ?

— Devenue raisonnable et honorable par la vertu de l’abstraction, l’économie accédait enfin au rang de grande puissance intellectuelle. Une science comparable à la physique, selon ses adeptes. Léon Walras pouvait ainsi fièrement affirmer dès la fin du xixe siècle : « Il est à présent bien certain que l’économie politique est, comme l’astronomie, comme la mécanique, une science à la fois expérimentale et rationnelle. » Quant aux économistes qui doutaient de cette affirmation et de l’usage inconsidéré des mathématiques dans leur discipline, la sentence rendue par le même auteur fut sans appel : « ils peuvent s’en aller, répétant que la liberté humaine ne se laisse pas mettre en équation. »

— D’ailleurs, la loi de l’équilibre général de Walras, si je me souviens bien, est une pure abstraction.

— Complètement, car Walras est soucieux de démontrer qu’un système économique parfaitement concurrentiel, libéré de toutes entraves et de toutes lois humaines, permet mathématiquement de produire les meilleurs résultats possibles pour tous les individus. Il imagine donc une fiction, un monde clos et immobile...

— Comme la grande science...

— Un pur calque conceptuel. Un système fermé dans lequel existerait une concurrence parfaite, sans croissance, sans crises, sans chômage, sans hommes, bref un monde tel qu’il ne fut jamais et qui ne jamais sera, où les acheteurs ne discutent pas avec leurs vendeurs, où l’offre et la demande est équilibrée grâce à une vente à la criée qui permet, comme sur tf1, que les prix des marchandises soient toujours justes. Cette aimable plaisanterie serait sans importance, Bastien, si elle n’était encore, de nos jours, au cœur de la pensée économique dominante et si Walras n’avait pas imposé la dictature des mathématiques à l’économie. Mais ce qu’oubliaient ces nobles mandarins, c’est que les sciences sociales ne traitent pas de faits objectifs comme la physique ou la chimie. Qu’elles relèvent d’une multiplicité de variables insaisissables par un seul esprit, d’un réseau infini de relations où la complexité règne comme une reine, où les individus n’agissent pas comme des robots commandés par des calculateurs parfaits, où les groupes ne sont pas des ensembles euclidiens, où les décisions relèvent parfois de l’imprévisible, toujours de la culture, de la tradition, de la croyance, de la nécessité, de l’opportunisme. Un monde vivant et mouvant d’une diversité foisonnante, lequel ne peut et ne pourra jamais être manipulé ou simplement appréhendé par de courts théorèmes ou réduit encore à une équation. Peux-tu me prêter le livre de Hayek, s’il te plaît ?

Bastien s’exécuta bien volontiers et le professeur se mit à feuilleter rapidement l’ouvrage, à survoler le texte en diagonale à la recherche d’un passage précis.

— Voici, inutile que je glose davantage, c’est clair, net et précis : « Les faits sociaux sont purement des opinions, des points de vue qu’ont les gens dont nous étudions les actions. Ils diffèrent des faits des sciences physiques parce qu’ils sont des croyances ou des opinions individuelles, des appréciations qui, comme telles, sont nos données, indépendantes du fait de savoir si elles sont vraies ou fausses. »

Le professeur tourna rapidement quelques pages supplémentaires.

— Ici, encore : « Il va sans dire que les objets de l’activité économique ne peuvent être définis de façon objective, mais seulement par référence à un dessein humain. Une “marchandise” ou un “bien économique”, la “nourriture” ou la “monnaie” ne peuvent se définir en termes physiques, mais seulement d’après les opinions que les gens professent à l’égard de ces choses. » En un mot, le théâtre des sciences sociales est celui de la subjectivité, laquelle s’oppose radicalement à l’objectivité des sciences physiques.

— La complexité ne pourrait donc pas être modélisée ?

— C’est tout à fait impossible. Mais pour avoir dédaigné la complexité sociale et humaine qui est le sujet de son étude, la science économique s’est tout simplement fourvoyée. Et, errant d’impasses conceptuelles en culs-de-sac théoriques, rejetant tout examen de conscience, refusant une refondation salutaire, elle s’est lancée désespérément dans le vide d’une pensée emprisonnée par l’abstraction. Vaincue par sa propre démence, à force de tourner en rond dans son bocal imaginaire, elle a fini par accoucher d’un monstre, ultime avatar d’une science désormais folle, une marionnette...

— Le fameux homo œconomicus ?

— En personne ! L’homme réduit à une simple calculette, un ersatz déshumanisé, sans émotion, sans pulsion, sans histoire, sans culture, sans rêve, dont les motivations et les actes, partout et en tout temps, ne seraient déterminés que par le froid calcul de la pure raison. Un ectoplasme, au plus ; un agent sans âme, au moins.

— Mais créer l’homme rationnel n’était-il pas le projet final des philosophes grecs eux-mêmes ?

— Eh oui ! ceux qui, il y a vingt-six siècles, ont inventé la science dont le projet initial, si tu t’en souviens, était de libérer l’homme de la contingence et de ses contraintes, et ce, par la seule force du raisonnement. En usant d’une intelligence pure, nettoyée de toutes les pollutions, de toutes ces fausses apparences produites par ses sens perfectibles, l’homme agirait obligatoirement au mieux de ses intérêts et de ceux de la société ; il tendrait irrésistiblement vers le bon, vers le Bien, comme l’abeille vers un pot de miel. Il deviendrait le seul maître de son destin. Se libérer des illusions du monde sensible semblait être le prix à payer pour atteindre cette liberté et, surtout, pour découvrir La vérité ultime, Sa vérité, l’origine parfaite et incorruptible de son essence, de son âme. Enfin désincarné, avec pour seul guide la raison pure, l’homme allait pouvoir retourner à Dieu... Tu peux le constater, Bastien, malgré nos tentatives désespérées depuis ces temps anciens, l’échec est patent. D’abord parce que l’homme n’est pas parce qu’il pense.

Il n’est pas non plus ce qu’il pense. Il est d’abord par ce qu’il sent ou ce qu’il ressent. Ensuite, parce que sa complexité interdit tout simplement de le définir par des axiomes, encore moins d’expliquer ses comportements par des règles mathématiques. Il n’est ni cube, ni astéroïde. Pour lui, il est le Tout du monde. Et sans Lui, il n’est plus rien. Mais là, Bastien, nous partons très loin. Tu n’aurais pas une petite faim ?

— Je ne vous le fais pas dire, Professeur. L’Idée platonicienne de votre aligot me tourmente l’estomac depuis une bonne demi-heure.

— Monsieur conserve ses lettres. Tu m’accompagnes ?

Les deux hommes se levèrent en même temps et se dirigèrent vers la cuisine, tout en continuant la discussion.

— Nous partions de quoi, Bastien, avant que je ne m’envole vers le grand univers ?

— Vous vous préoccupiez de savoir si mes petits « camarades » possédaient quelques notions en économie. Et j’ai commis l’erreur de prononcer le mot « science »…

Le professeur céda à un bref fou rire.

— Effectivement. Cela me change au moins un peu les idées, Bastien. Je te remercie de rester. Ce que je voulais te dire, c’est que j’utilise aujourd’hui ce terme avec grande prudence, car l’économie a mauvaise réputation, avec raison dois-je préciser ; elle est utilisée à mauvais escient depuis qu’elle est sortie des laboratoires. On lui accorde des pouvoirs de compréhension et, surtout, de prédiction qui dépassent largement son objet et ses possibilités. Il faut le répéter, Bastien et le faire savoir aux citoyens qui, tremblant devant elle, se courbent devant ses diagrammes savants : la science économique ne peut et ne pourra jamais rien prévoir, comme elle n’a jamais su rien prévoir auparavant.

— Pourtant elle dicte bien toutes nos politiques publiques actuelles, Professeur.

— C’est bien le drame de nos sociétés.

Les deux hommes pénétrèrent dans la cuisine qui embaumait la bonne tomme d’Aubrac. Le professeur se protégea les mains avec une paire de mitaines avant de saisir une petite cocotte en fonte rouge qui était posée sur la gazinière.

— Bastien, tu veux bien prendre une assiette et des couverts dans ce buffet, s’il te plaît ? Il doit aussi y avoir des serviettes en papier dans le tiroir le plus à gauche.

— Bien sûr.

— Lorsque j’assiste à l’abandon de toute vision politique et morale sous prétexte de ce diktat de l’église économique, néolibérale notamment, de cette prière lancinante qui consiste à répéter inlassablement que les lois du marché doivent agir sans entraves, car elles seraient supposées — comme par magie — organiser spontanément l’inorganisé, allouer les ressources au mieux, répartir les richesses de façon optimale, et ce faisant mener l’humanité entière vers un âge d’or et prospère, je ne peux être que stupéfait par l’autisme et la démission de nos dirigeants. Constater qu’ils adhèrent au monde de Oui-Oui sans sourciller, sans émettre le moindre doute, laisse perplexe. Je reste incrédule devant ce déni incroyable de la réalité, cette volonté systématique d’ignorer des faits qui, tous les jours, nous démontrent le contraire et prouvent l’inanité de cette proposition idyllique.

— La croyance relève souvent de l’irrationnel.

— L’humanité, Bastien, est en train de s’abandonner aux lois du hasard et de la superstition, de cette main invisible et providentielle de Smith qui tirerait, par un dessein obscur, les hommes vers le progrès et le bonheur. Nous assistons à l’une des formes les plus étonnantes de régression intellectuelle offerte par l’histoire humaine. Une folie pure, comme si, après avoir patiemment et intelligemment conçu et construit des fusées complexes, nous confions désormais la direction du programme spatial à des astrologues.

Bastien installa son couvert, puis s’assit. Le professeur posa la marmite sur un dessous-de-plat et souleva le couvercle. Bastien ne résista pas à l’envie de respirer l’odeur puissante de la préparation en se penchant sur le récipient.

— Hummm…

— Je te sers ?

— Avec grand plaisir.

— Le professeur étira l’aligot avec une large spatule en bois, dans un geste expert, puis déposa la purée ainsi travaillée dans les deux assiettes.

— Peut-être un peu trop chaude encore. Je te verse un peu de blanc ?

— S’il vous plaît. Je m’en régale déjà.

Bastien attendit que les deux verres soient remplis, puis il leva son verre pour porter un toast.

— à votre santé, Professeur, et merci beaucoup pour votre invitation.

— C’est moi qui te remercie de rester, Bastien. Cela m’évite de réfléchir, c’est vraiment…

Bastien reprit aussitôt la discussion pour éviter que les mauvaises pensées n’assaillent à nouveau le professeur.

— Comment expliquer ce pouvoir dément de l’économie et son omniprésence ?

— Son Omnipotence, plutôt, et je le dis sans ironie. Par un coup d’État, Bastien. C’est malheureusement, je dois l’avouer, un effet indésirable du keynésianisme. La victoire des idées de Keynes après la guerre lui a permis d’imposer une vision très française, à vrai dire saint-simonienne de la gestion des affaires de l’État.

— La technocratie.

— Oui, le terme moderne convient tout à fait. Pour être juste, le phénomène a commencé après la crise de 1929.

Tu en connais le principe : la direction d’une société humaine doit être confiée à ses membres jugés les plus compétents. La justification de ce « gouvernement des meilleurs » se réfère toujours à la supériorité postulée de la raison : seuls les hommes les plus rationnels — et comment définir autrement un fils des sciences, un ingénieur, un mathématicien ou un économiste ? — sont les plus aptes à organiser rationnellement une société, à la conduire vers son bien. Pour les techniciens, le bien, c’est seulement l’optimum.

Cette vision structurelle du pouvoir a abouti à la constitution, autour des élus et des chefs de gouvernements, de pôles d’experts et d’ingénieurs qui sont devenus leurs maîtres d’œuvre, et plus encore, au fil du temps, les maîtres d’ouvrage des politiques publiques. Et parce que les crises économiques se succédaient et qu’elles exigeaient des réponses rapides afin que les gens cessent simplement de mourir de faim, la prédominance des économistes sur les autres conseillers s’est imposée très rapidement.

Et... s’est maintenue en dépit de la victoire ultérieure des néolibéraux. Les maîtres-économistes sont restés bien au chaud dans les cénacles. Ils sont devenus les hommes tiges plus que les hommes liges des décideurs. Ces derniers leur ont ainsi délégué la direction, la gestion et le contrôle de l’action publique. Quelle conclusion en tirer, selon toi, Bastien ?

— Que ces techniciens ne disposent pas de la légitimité populaire ?

— Bien vu. Sur le plan du droit, c’est une prise de pouvoir illégale, un coup d’État permanent. La république est devenue, sans aucune violence, une dictature, celle que les experts économiques imposent au peuple. Et parce que, comme nous en avons discuté, l’économie n’est pas une science neutre, mais qu’elle est au contraire porteuse d’une idéologie, d’un choix de société, d’une morale, cet abandon de la direction politique est doublement criminel. Le transfert de pouvoir des élus vers les techniciens, sans faire appel à la volonté clairement exprimée du peuple souverain, est un déni absolu de démocratie, le renoncement même de l’idée politique. Et c’est aussi une trahison, parce que l’économie impose aux citoyens une éthique qu’ils n’ont pas choisie. N’oublions pas que les Grecs, en inventant la démocratie athénienne, voulaient que la politique soit l’instrument de choix éthiques librement débattus. L’agora fut créée pour cela. Mais cette affaire-là est oubliée depuis longtemps, Bastien. Tu vois, c’est contre tout cela que s’élevait le sénateur Aristote et particulièrement contre ce renoncement des élus. Aristote voulait revenir aux fondamentaux de la chose publique, notre si précieuse res publica, il voulait repartir de l’éthique, la poser comme préalable à toute décision politique et lui subordonner l’action publique. Ainsi l’économie aurait repris la place qu’elle n’aurait jamais dû quitter, celle d’un outil parmi d’autres, au service exclusif du projet d’une communauté souveraine ayant choisi librement le type de société qui lui convient.

— À quoi attribuez-vous cette démission de nos gouvernants ?

— D’abord à la sottise, Bastien. Parce qu’ils ne comprennent rien à l’économie, guère plus que le commun des mortels. Et encore moins aux modèles mathématiques très sophistiqués que les experts leur proposent. Comment d’ailleurs pourraient-ils appréhender les phénomènes

complexes de la monnaie ou de l’intérêt — pour ne prendre que deux exemples — alors que ladite science est totalement incapable d’offrir des théories cohérentes à leur sujet ?

Lorsque j’annonce à mes étudiants que personne ne sait vraiment comment fonctionne la monnaie, que personne n’est d’accord sur les définitions, que personne ne calcule de la même manière les masses monétaires par exemple dont on connaît cependant l’importance dans les calculs macroéconomiques actuels, ils se mettent à rire à gorges déployées dans l’amphi. Pourtant, c’est la nudité de la vérité. Et, malgré cette ignorance, les apprentis sorciers qui nous gouvernent pratiquent le monétarisme à tort et à travers, privatisent les banques centrales, manipulent les taux directeurs, etc. La liste des aberrations et des tâtonnements soi-disant rationnels est longue.

Deuxièmement, ce pouvoir de l’économie est dû à la résignation des dirigeants. C’est la première fois que toute une génération d’hommes et femmes politiques peut affirmer sans sourciller : « Nous ne pouvons rien faire ; c’est la faute à la Mondialisation, à l’Europe, au fmi, à la Banque mondiale, à l’omc ». Ou bien : « Le libre-échange est la seule solution pour réduire la misère. » Je ne sais quelle autre fadaise encore. La pensée zéro, la démission totale. Un abandon si caractérisé de la responsabilité publique est aussi une réalité historique sans précédent. Aucune vision, aucun projet, aucun courage. Pour tout dire, franchement, je ne sais pas à quoi nous pouvons rattacher cette trahison de la classe dirigeante, cet anéantissement de l’idéal politique, cette disparition de la notion de l’intérêt général. Sans doute, plus que tout, à un manque évident de courage.

— Le tableau semble bien noir, Professeur.

— La réalité n’est pas folichonne mais la fatalité n’existe pas, il existe des alternatives, fort heureusement ! Aristote était porteur d’une ambition nouvelle. Allez, mangeons maintenant, l’aligot froid, c’est une hérésie.

— Bon appétit, Professeur.

— À toi aussi. Alors, que penses-tu de ma modeste purée ?

Bastien se dépêcha de déguster sa première bouchée d’aligot. La texture était remarquable, fondante sous la langue, au goût bien équilibré ; l’ail dosé à merveille, une pointe à peine. Il sourit au professeur.

— Parfait. Il est parfait, et je m’y connais, plus qu’en économie, croyez-moi. Et je vous confirme que ce vin blanc est une jolie association.

Pendant plusieurs minutes, les deux hommes dégustèrent sans parler, pour ne pas laisser refroidir leurs assiettes. Seul le bruit d’une mastication consciencieuse vint altérer le silence qui avait succédé à la ferveur orale du professeur. Chacun s’était enfermé dans sa propre méditation. Bastien rêvait des temps heureux de l’université. Malgré la situation dramatique qui l’avait mené jusqu’à la porte de son ancien professeur, il éprouvait une joie intérieure à partager son repas et sa présence, à retrouver ce plaisir des « grandes » discussions, ces moments d’allégresse où un monde meilleur se construisait avec des mots. Le quotidien laissait à vrai dire peu de place à Bastien pour s’abandonner aux jeux de l’esprit.

Le professeur, de son côté, en pensant au sénateur Aristote, réfléchissait à la fatalité. Malgré ce qu’il venait d’affirmer à Bastien, n’existait-elle pas finalement ? Existe-t-il des destins qui ne peuvent se réaliser ? Des rêves trop grands pour l’homme ? Pourquoi le bonheur est-il un mot si difficile à prononcer ? Qui donc allait pouvoir, désormais, reprendre le flambeau de Aristote ? Son pib était-il mort né ? Y aurait-il quelqu’un pour défendre ce projet d’une société libérée, fraternelle, solidaire, une société du bien-être, débarrassée enfin de cette cupidité qui, depuis toujours, semait la haine, le désordre et la mort parmi les hommes ?

Il se remémora sa dernière discussion téléphonique avec le sénateur. Elle avait porté principalement sur les modalités de mise en œuvre de la monnaie franche, un dispositif phare du programme. Et, soudain, le professeur se souvint. Il cessa de mâcher, redressa sa tête et fixa Bastien avec une drôle d’expression.

— Oui, Professeur ?

— Je ne sais pas si c’est important, à vrai dire.

— Tout est important à ce stade, Professeur.

— Tu m’as demandé tout à l’heure si je n’avais pas remarqué quelque chose d’inhabituel, lors de ma conversation avec le sénateur, hier soir.

— En effet. Vous vous souvenez d’un détail ?

— Au tout début de notre échange, le sénateur semblait affecté, je veux dire qu’il n’avait pas sa voix normale et cet enthousiasme qui le caractérise en général. Je lui ai donc demandé l’objet de sa contrariété. Il ne s’est pas éternisé sur le sujet — c’est un homme très pudique —, mais il m’a avoué qu’il venait d’apprendre le décès d’un très bon ami à lui.

Bastien avait également cessé de manger. Sa concentration était totale.

— Il n’a pas prononcé le nom de cet ami ?

— Non, le sénateur a repris le dessus immédiatement et clos la confidence par une boutade, enfin si je puis dire, une manière un peu bravache de signifier : « Passons à autre chose, la vie continue. »

— Vous vous en souvenez ?

— De la boutade ? Très précisément : « Quelle idée de mourir seul dans le désert ! »

================================================================

Copyright 2010, L’Autre Éditions. Tous droits réservés – Reproduction interdite sans autorisation de l’éditeur. Extrait de

L’Homme qui rêvait – Tome 1 – Aristote de John Marcus, publié à L’Autre Éditions.

Avril 2011 – 396 pages – 19,90 € TTC –

ISBN 978-2918554042 – Dans toutes les bonnes librairies.

Coup de cœur des libraires LCI – France Info. « Lire John Marcus est un acte de citoyen du monde » Amadou lamine Sall, Grand prix de l’Académie française.