Crise de 1929 : avons-nous retenu la leçon ?

80 ans après le krach qui a fait trembler les Etats-Unis et précipite le monde dans la guerre, la seule solution pour William Karel était de faire parler les archives de l’époque - des documents rares, souvent inédits en France - en les intercalant habilement avec les mises en perspective d’économistes (Joseph Stiglitz, Bernard Gazier, Daniel Cohen, Jeff Madrick, Richard Salsman) ou d’historiens réputés (Howard Zinn, déjà cité, ainsi que de Steve Fraser, Elaine Abeslon, Alfred Grosser, Harold James, Maury Klein, Amity Shlaes).

Cet intrication entre archives et les expertises de chercheurs donne tout son sel à ce documentaire passionnant. Comment, en l’espace de quelques jours l’économie apparemment prospère des Etats-Unis s’écroule-t-elle, entraînant l’Allemagne dans sa chute et, partant, l’ensemble du monde.

Ironie du sort, au moment où William Karel travaille sur son film, un autre désastre financier, la crise des subprimes, s’abat sur le monde. Des millions d’Américains se retrouvent à la rues faute de pouvoir payer leur crédit, des usines ferment partout dans le monde. Le spectre de 1929 plane et ce documentaire qui entendait expliquer sous l’angle économique, sociologique et historique une catastrophe ancienne devient un film d’actualité lui-même.

Le film de William Karel s’attarde sur les années 20. En France c’est la « belle époque » (pas pour tout le monde). Aux Etats-Unis, c’est la prospérité, les roaring twenties, les rugissantes années 20. Seul bémol la prohibition et le gangstérisme prospèrent, mais pas seulement. On assiste à la naissance d’une classe moyenne. Chaque famille possède sa Ford T. On consomme, on s’enrichit et l’on pense que cela va durer des siècles. En cinq ans les cours de la bourses sont multipliés par quatre. En 1929, deux milliards de dollars sont investis sur le marché. La bourse est un eldorado. Le patron de la General Motors déclare que pour 15 dollars investis il garantit un gain de 80 000 dollars. La presse économique le salue comme un visionnaire. Les banquiers de Wall street sont des « prestidigitateurs ». On devrait dire des illusionnistes. Des escamoteurs.

1929 est une analyse historique et un document d’actualité aussi passionnant et riche l’une que l’autre.

Olivier Bailly : Avez-vous tourné ce film dans l’idée de « commémorer » les 80 ans de la crise de 1929 ou à cause de la crise de l’an passé ?

William Karel : Pas du tout. Je faisais un film il y a un an et demi sur l’Empire state building. Comme j’avais besoin d’archives, j’en avais demandé une dizaine de minutes aux agences américaines pour utiliser les quelques minutes dont j’avais besoin. J’en ai reçu sept heures sur la crise de 29 avec des images magnifiques comme celle des marathons de danse que l’on peut voir dans le documentaire.

OB : Le film comporte de nombreuses images que nous n’avions jamais vues

WK : Une fois que j’ai reçu ces archives je suis allé à New York voir des fonds et j’ai trouvé des archives que je ne connaissais absolument pas. L’attentat contre Roosevelt, je n’en avais jamais entendu parler, de même que les images des nazis dans New York, ou encore celles où Roosevelt décide de tirer sur des grévistes à l’US Steel. A chaque fois ça a été une surprise. Et je ne voulais pas raconter toute l’histoire de la crise de 29, mais essayer de raconter des petits bouts d’histoire, parler de Joseph Kennedy, de Henry Ford, de l’antisémitisme, de la façon dont Douglas MacArthur et Eisenhower ont tiré sur la foule de la bonus army, les vétérans de la première guerre mondiale et leur famille, lors de la marche du Congrès.

OB : Le patron de General Motors écrit dans un article paru un an avant la crise de 29 que « tout le monde a le droit d’être riche ». Cela fait écho avec la crise d’aujourd’hui

WK : Exactement. Dans Le Monde, récemment, deux articles sont parus à la une, avec ces titres : « Wall street enregistre des profits historiques et va verser des bonus record » et « En France les banques affichent une insolente prospérité ». C’est-à-dire que rien n’a changé. Au début du film, j’ai voulu mettre la phrase de Clémenceau : « L’histoire ne se répète pas, elle bégaye ». J’ai oublié de la mettre, mais effectivement ça nous ramenait à chaque fois à aujourd’hui.

OB : L’histoire bégaye, mais il y a aussi de grandes différences entre 1929 et 2008

WK : C’est vrai. Sur l’ampleur, par exemple. En 1929 l’action de Goldman Sachs qui valait 140 dollars en valait un trois jours après le jeudi noir. 5000 banques ont fermé en trois jours. En 2008 il n’y a jamais eu 25% de chômeurs et, même si l’automobile est en crise, Ford qui passe de 130 000 à 30 000 ouvriers, on n’a jamais vu ça. Donc les crises se ressemblent, mais pas dans leur ampleur.

OB : Et puis l’Allemagne qui sortait de la première guerre mondiale était encore en reconstruction

WK : C’était pour moi le point le plus important. Cela m’intéressait de raconter deux histoires en parallèle. Celle de Roosevelt et celle d’Hitler qui font leur campagne électorale en même temps, qui accèdent au pouvoir avec près d’un mois d’écart. Il y a des similitudes. Mais suite au jeudi noir le retrait des fonds américains des banques allemandes a été une catastrophe et une erreur monumentale. A la veille de la crise, Hitler faisait 2%, 17% un mois après et sera élu en janvier 33.

OB : Dans le film on voit bien que vous teniez à ce débat entre économistes et historiens. C’était une manière de ne pas laisser l’autorité aux seuls économistes ?

WK : Oui. Je voulais absolument comprendre comment l’effondrement de la bourse avait pu provoquer l’apocalypse, c’est-à-dire ce qui a suivi. En fin de compte, après avoir vu douze témoins qui enseignent la crise de 1929 à l’université de Boston ou de New York, dans le film, l’un d’entre eux, le professeur James, disait que personne ne sait en fin de compte ce qui est arrivé. Lui-même dit que quand il reçoit ses petits-enfants et que l’un d’eux lui demande ce qui s’est passé en 1929 il raconte qu’il est mort de honte parce qu’il est incapable de l’expliquer.

OB : On s’aperçoit que les politiques n’ont pas prise sur la situation

WK : Le président Hoover, non. Il n’a pas été à la hauteur de la situation, c’est certain. Roosevelt aussi. Je sais que c’est un peu gênant d’égratigner cette image de héros, mais je voulais être un peu critique envers lui, sur le fait que le New deal n’a pas été une réussite et que sans le boum de l’industrie militaire et la guerre l’Amérique restait en crise pour des décennies. Tout ce qu’il a fait est magnifique : il a autorisé les syndicats, il a inventé la sécurité sociale, il a amélioré la condition des Noirs, a supprimé le travail des enfants, etc., mais d’un autre côté il y a des points sombres. Avant 1936, avant qu’il ne soit réélu, il refuse de signer le décret interdisant le lynchage pour garder le poids des états du sud, il a fait tirer sur des grévistes, il a menti sur son état de santé...

OB : Peut-on établir un parallèle entre Roosevelt et Obama ?

WK : C’est certain. Relisez les textes dans lesquels Roosevelt décide de mettre en place les premières mesures sociales, les indemnités de chômage et la sécurité sociale. En 1933 et jusqu’en 1935 déjà le Sénat rejette toutes ses lois. On sent la haine de la droite et des milieux financiers. Ça saute aux yeux tout le temps.

OB : Si Roosevelt avait été à la place de Hoover, dès le départ, est-ce que la situation aurait été différente ?

WK : Non parce que personne n’a vu l’effondrement de la bourse. C’est étonnant l’aveuglement général. Il y a des exceptions. En France Paul Reynaud, le ministre français des finances de l’époque est alors en visite à New York et envoie des messages alarmants partout en disant « tout va s’effondrer » et Paul Claudel qui est alors ambassadeur de France à Washington écrit que ça ne peut pas durer cette folie de l’achat à crédit, que cela va s’effondrer. Ce sont les deux seuls. Les autres n’ont rien vu.

OB : Selon vous l’avis des économistes est-il un avis pertinent ?

WK : J’ai voulu savoir ce que tout le monde se demande : est-ce que la crise de 1929 peut se reproduire et est-ce que les leçons ont été tirées. Et effectivement personne n’a tiré les leçons de la crise. Le système qui a entraîné la crise est toujours debout, c’est toujours le même. Quant à la crise actuelle elle a bon dos, elle ne touche que les plus pauvres, ceux qui ont perdu leur emploi. Les banques ont reçu des milliards et des milliards aussi bien ici qu’aux Etats-Unis.

OB : Parmi vos intervenants Howard Zinn a été témoin de la crise, il avait sept ans en 1929, et il est également historien, ce qui lui permet d’avoir sur cette période un regard incomparable

WK : Nous nous sommes vus deux ou trois heures. Il m’a raconté un peu sa vie. A près de 90 ans il a fait la campagne d’Obama. Il a traversé tout le siècle. Il s’est battu contre la guerre du Viet Nam, il a accompagné Martin Luther King, Lyndon Johnson lui a demandé de venir s’installer à la Maison Blanche pour lui écrire ses discours...

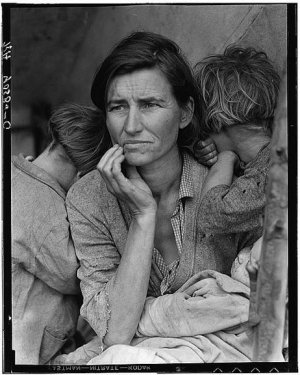

OB : Vous évoquez également dans votre film les photographes Walker Evans et Dorothea Lange qui nous ont laissé de magnifiques photos de la dépression

WK : La seule façon d’obtenir des fonds de la part du Congrès et du Sénat c’était de rendre la situation de plus en plus dramatique, donc les photos ont été dramatisées et ces photographes ont été salariés par le gouvernement.

OB : A la fin de votre film Joseph Stiglitz dit « ça ne changera pas »...

WK : Dans le dvd du film il y a un bonus où Stiglitz raconte comment il claque la porte de la Banque mondiale alors qu’il a un poste en or parce qu’on lui a dit qu’on ne pouvait rien faire...

36 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON