Accélération

Ce 7 janvier 2015 est paru le nouveau roman de Michel Houellebecq, qui imagine une France en voie de soumission à l’Islam ; une fiction plausible, d’après l’auteur, qui reconnaît cependant qu’il « accélère un peu les événements ». Ce 7 janvier 2015, des terroristes islamistes ont perpétré un massacre au siège de Charlie Hebdo, l'attentat le plus meurtrier en France depuis plus de 50 ans ; un acte barbare qui tétanise le pays et qui, probablement, « accélère un peu les événements ».

La France est en état de choc après l’attaque terroriste contre le journal satirique Charlie Hebdo, qui selon un bilan encore provisoire a fait 12 morts et 8 blessés, dont 4 dans un état grave. Parmi les victimes figurent les célèbres dessinateurs Charb, Cabu, Wolinski et Tignous, l’économiste Bernard Maris (actionnaire du journal), ainsi que deux policiers. En quittant les lieux de leur massacre, les assaillants auraient crié « Allah Akbar » (« Dieu est le plus grand » en arabe), ainsi que « on a vengé le Prophète, on a tué Charlie Hebdo ». Tout laisse donc à penser qu’il s’agit d’extrémistes islamistes qui ont souhaité punir Charlie Hebdo et ses dessinateurs pour les caricatures du prophète Mahomet publiées ces dernières années.

Tous Charlie

Suite à cet attentat, les leaders politiques se sont succédés pour exprimer le choc et l’horreur de la nation et pour appeler au rassemblement. La France « est aujourd'hui devant un choc », d’après le président de la République François Hollande, qui s’est rapidement rendu sur les lieux du drame. Elle est « touchée dans son cœur », a ajouté le premier ministre Manuel Valls. Ce sont la République, la démocratie, la liberté qui ont été attaquées, et l’unité nationale est désormais un impératif. Face à l’horreur, « il faut faire bloc, montrer que nous sommes un pays uni », dit François Hollande, pour qui « notre meilleure arme, c’est notre unité ». « La République doit se rassembler, (…) présenter un front uni face au terrorisme, à la barbarie et aux assassins », renchérit Nicolas Sarkozy. Il faut « nous serrer les coudes, faire l'union nationale », insiste François Bayrou. Des rassemblements « citoyens » ont eu lieu dans la plupart des villes de France. Nous sommes tous Charlie.

Les leaders politiques et religieux invitent également les Français au calme et à la retenue. « Nous ne devons pas céder à la panique, aux amalgames, aux peurs », nous dit le président de la République, pendant que son prédécesseur « appelle tous les Français à refuser toute tentation d'amalgame ». Les terroristes « sont des criminels, des barbares, des satans » d’après l’imam de Drancy Hassen Chalghoumi, mais « leur prophète, leur barbarie, leur haine n'a rien à voir avec l'Islam ». « J’espère que tous les Français seront solidaires et ne feront pas l'amalgame avec l'Islam », ajoute-t-il. Pour l’islamologue Tariq Ramadan, « dans l’attentat des bureaux de Charlie Hebdo, ce n’est pas le Prophète qui a été vengé, c’est notre religion, nos valeurs et nos principes islamiques qui ont été trahis et souillés ».

De l’étranger aussi des voix se lèvent pour exprimer la solidarité de la communauté internationale avec le peuple français, et pour appeler à l’union et à la retenue. Le Secrétaire d’Etat américain rappelle que « les meurtres d’aujourd’hui s’inscrivent dans le cadre d’une confrontation plus large, non pas entre civilisations, mais entre la civilisation elle-même et ceux qui s’opposent à un monde civilisé ». Pour le Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-moon « cette attaque vise à diviser, nous ne devons pas tomber dans ce piège ».

Choc et effroi

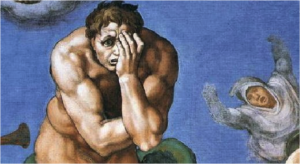

Il n’empêche, l’espèce de sidération qui s’est emparée de la France et de sa classe politique ne trahit pas seulement le choc et l’horreur face à un massacre abject. Elle trahit également une inquiétude sourde face aux répercussions que cet événement pourrait avoir dans la société française. Certes, la France a déjà été confrontée au terrorisme islamiste dans le passé, elle a même été le premier pays occidental à y être confronté sur son sol dès les années 70. Elle a aussi eu Mohammed Merah en 2012, et avant cela Khaled Kelkal en 1995 ou le Gang de Roubaix en 1996, et sait donc depuis un certain temps que l’ennemi ne vient pas forcément de l’extérieur mais peut grandir sur son sol. Le plan de lutte contre le terrorisme Vigipirate est appliqué sans discontinuer depuis bientôt vingt ans, et de nombreux attentats ont été déjoués au cours des dernières années.

Mais l’attaque contre Charlie Hebdo est néanmoins sans précédent et marque un changement d’époque, pour au moins deux raisons. Tout d’abord, elle frappe non pas des innocents au hasard comme les bombes de 1995-1996, ou bien une communauté comme les victimes juives de Mohammed Merah en 2012, mais le cœur même de la démocratie, à savoir la liberté d’expression. En massacrant les dessinateurs et journalistes de Charlie Hebdo, les terroristes ont voulu non seulement venger leur prophète mais aussi signifier qu’il n’était désormais plus possible, en France, de critiquer leur religion impunément. Qui plus est, cette attaque intervient plusieurs années après la publication par l’hebdomadaire satirique des caricatures du Prophète Mahomet, et vise donc à instiller la peur au cœur de tous ceux qui ont par le passé critiqué l’Islam d’une façon ou d’une autre, ou qui seraient tentés de le faire. Personne n’est et ne sera à l’abri. Ce message continuera désormais à résonner comme une menace permanente, quand bien même les auteurs de l’attentat seraient retrouvés – et ils le seront probablement rapidement.

Ensuite et surtout, cet attentat survient dans une société profondément fragilisée et parcourue de tensions importantes concernant, précisément, la place de l’Islam en son sein. Ces tensions sont allées croissantes ces dernières années, et plus encore ces derniers mois. L’année 2014 s’est clôturée sur une polémique autour des propos d’Eric Zemmour à un journal italien, laissant entendre que la France se dirigeait vers le chaos et la guerre civile, et envisageant même une expulsion de sa population musulmane. L’année 2015 s’est ouverte sur une polémique autour du nouveau roman de Michel Houellebecq, « Soumission », qui imagine une France dirigée par un président musulman en 2022 et en voie d’islamisation. Entre les deux, un jeune homme a été abattu après avoir agressé des policiers au couteau en criant « Allah Akbar » au commissariat de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), un automobiliste « déséquilibré » a volontairement renversé 11 piétons au cri de « Allah Akbar » à Dijon (Côte-d’Or), et un homme a tenté d'étrangler un policier à Metz (Moselle), là encore, au cri de « Allah Akbar ».

Dans ce contexte, le massacre de Charlie Hebdo risque d’exacerber les tensions et de fracturer encore un peu plus la société française. C’est du reste le but recherché par les terroristes, qui ne voulaient pas seulement « venger le Prophète » mais aussi et surtout semer de nouvelles graines de haine et de division. Porter le combat sur le sol français et européen fait en effet partie intégrante du projet de l’internationale djihadiste. Al-Qaïda tout comme l’organisation « Etat islamique » ont menacé à maintes reprises de s’en prendre à la France. Des dizaines, voire des centaines de jeunes français partis se battre en Syrie et en Irak reviendront probablement tôt ou tard continuer le combat sur le sol national.

Comme l’a déclaré le recteur de la grande mosquée de Paris et président du Conseil français du culte musulman (CFCM) Dalil Boubakeur, l’attaque contre Charlie Hebdo est donc plus qu’un attentat, « c’est une déclaration de guerre fracassante », qui nous fait entrer dans une nouvelle période. Pour la France et les Français, il pourrait bien y avoir un avant et un après 7 janvier 2015. D’après le philosophe Michel Onfray, ce serait même « notre 11 septembre »…

Et maintenant ?

Comment le pays va-t-il réagir face à la barbarie du 7 janvier et à la « déclaration de guerre » qu’elle constitue ? Par le rassemblement et l’unité, dans un premier temps. Des milliers de personnes se sont spontanément rendues le jour même sur les places des villes de France, et les rassemblements devraient se poursuivre dans les jours qui viennent. « Les assassins ne gagneront pas », disent les manifestants. No pasaran ! Même pas peur ! Not Afraid ! Tous ensemble !

Mais à plus long terme, comment les Français vont-ils faire face à la guerre qui est déclarée à leur liberté, à la guerre qui leur est désormais imposée ? Et comment les relations entre les musulmans de France et le reste de la communauté nationale vont-elles en être affectées ? La société française va-t-elle en sortir plus unie ou bien plus divisée ?

Face à la barbarie, on va invoquer la défense de la République, l’unité de la nation, le « vivre ensemble ». On va afficher « Je suis Charlie » dans les villes, sur les réseaux sociaux… De partout vont monter les appels à éviter tout ce qui pourrait diviser les Français. Surtout pas d’amalgame, pas de stigmatisation. Même Marine Le Pen a récusé « tout amalgame » entre « nos compatriotes musulmans attachés à notre nation et à ses valeurs » et « ceux qui croient pouvoir tuer au nom de l’islam ». On va donc rappeler que l’islamisme n’a rien à voir avec l’Islam, que les musulmans sont, de par le monde, les premières victimes du terrorisme, que le policier froidement assassiné sur le trottoir du Boulevard Richard Lenoir s’appelait Ahmed, qu’une des victimes de l’attaque du siège de Charlie Hebdo s’appelait Mustapha.

Mais très rapidement, une fois l’émotion retombée, les tensions qui parcourent la société française risquent de s’exacerber. Déjà, de nombreuses voix s’élèvent pour demander, voire intimer aux musulmans de se désolidariser de la violence terroriste et de la condamner publiquement, signe que, malgré les appels à l’unité nationale, une sorte de suspicion de responsabilité collective pèse sur la communauté musulmane. Cette suspicion se nourrit d’ailleurs de la réaction de certains pays musulmans qui, tels la Turquie, semblent mettre en rapport le massacre du 7 janvier avec la montée de l’islamophobie en Europe. Combien sont-ils, parmi les musulmans de France, à penser que les journalistes de Charlie Hebdo ont eu ce qu’ils méritaient, parce qu’ils l’avaient bien cherché ? Impossible de le savoir, mais on sait qu’ils existent, et ce simple fait fragilise l’unité nationale tant recherchée. Il mine la confiance qui constitue le ciment nécessaire d’une société ouverte et libre.

Les tensions qui parcourent la société française sont nombreuses et complexes. Mais elles ont depuis plusieurs années tendance à se cristalliser autour de la question identitaire, et plus particulièrement de l’Islam. A tel point que l’Islam a tendance à devenir une « névrose nationale », nous dit Libération, pour qui « à l’instar d’autres nations européennes, comme l’Allemagne, la France se trouve dans une circonstance historique exceptionnelle : l’implantation sur son sol d’une nouvelle religion. Du point de vue de l’histoire, cela n’était pas arrivé depuis la chute de l’Empire romain et l’installation du christianisme ». Cette implantation d’une religion précédemment considérée comme étrangère ne peut se faire sans friction et sans heurt.

Mais les tensions liées à l’implantation de l’Islam ne résultent pas uniquement de la nouveauté d’une religion dans un pays soumis à de fortes pressions migratoires et qui par ailleurs s’éloigne de plus en plus de ses fondations religieuses et spirituelles traditionnelles, dont le système politique est à bout de souffle, dont l’économie productive est entrée en phase de contraction durable et dont l’illusion de prospérité ne tient plus que grâce aux montagnes de dettes contractées sur les marchés financiers internationaux. Elles ne sont même pas uniquement liées à la rapidité du développement de cette religion, de plus en plus présente, de plus en plus visible, qui semble déjà dominante sur certaines parties du territoire, qui séduit de plus en plus d’autochtones et dont on pressent qu’elle est appelée à être celle d’une partie de plus en plus importante de la population française.

Elles résultent surtout des questions que l’implantation et le développement de cette religion posent à la nation française et à la République. Car l’Islam n’est pas une religion comme une autre, il n’est pas simplement une communauté de croyance qui viendrait tranquillement prendre place dans un « patchwork » de cultes s’épanouissant harmonieusement côte à côte au sein de la République laïque.

En effet l’Islam n’est pas seulement une foi, il est un mode de vie. En Islam, le seul but de la vie humaine est l’adoration de Dieu et la soumission à sa volonté. Un croyant est un homme soumis à la volonté de Dieu, exprimée au Prophète Mahomet au travers du Coran et « codifiée » dans la Charia, l’ensemble de normes doctrinales, sociales, culturelles, et relationnelles représentant le chemin pour respecter la loi divine. Le musulman se doit d’essayer de vivre selon la Charia, qui codifie l’ensemble des aspects de la vie humaine – publics, privés, personnels et collectifs. En ce sens, aucun aspect de la vie du fidèle ne peut être véritablement « sécularisé » – ou « laïcisé » dirait-on en France. En cas de conflit entre la loi des hommes et la loi divine, les musulmans doivent choisir la loi de Dieu et si possible s’efforcer de changer la loi des hommes. L’Islam est donc politique par essence.

D’autre part l’Islam n’est pas pour ses fidèles une religion parmi d‘autres mais « la » religion, la seule « vraie » religion. L’Islam ne reconnaît pas la légitimité des religions polythéistes, pour lesquelles il n’existe pas de Dieu créateur unique et tout puissant. Il ne reconnaît pas non plus la légitimité de l’athéisme, qu’il considère comme une forme de mécréance contraire à la nature humaine. Il reconnaît les religions monothéistes (judaïsme et christianisme) comme des « religions du livre », et accepte même certains de leurs prophètes, mais il ne les considère que comme des cultes incomplets, préparatoires à l’arrivée de la vraie religion. Une fois cette vraie religion « révélée » par Dieu à Mahomet, son excellence et son universalité doivent s’imposer. Mahomet est le dernier prophète envoyé à l’Humanité, l’Islam la dernière religion. Le prosélytisme fait partie intégrante de la foi musulmane, la conversion de l’ensemble des humains est naturelle et légitime, et l’apostasie est interdite. L’Islam a donc, par essence, vocation à devenir partout majoritaire au fur et à mesure que les hommes s’ouvrent à la loi divine. Les autres cultes sont tolérés et même protégés tant qu’ils ne menacent pas la suprématie de l’Islam, mais ils ont de toute façon vocation à s’effacer progressivement devant la vraie et dernière religion.

Enfin et surtout, l’Islam est une religion littéralement « révélée » par Dieu aux hommes par l’intermédiaire du Prophète Mahomet. Contrairement à la Bible, le livre sacré des musulmans n’est pas un récit fait par des hommes ; chacune de ses lignes, chacun de ses mots est la parole de Dieu révélée au Prophète. Le croyant doit reconnaître et accepter la totalité du message et s’y conformer. Nulle véritable interprétation, nulle prise de distance significative n’est possible, nulle déviation n’est tolérée. On ne peut être à la fois un homme soumis et un esprit libre.

Voilà donc le défi auquel la France est aujourd’hui confrontée : intégrer dans une société de culture judéo-chrétienne largement sécularisée une religion globalisante dont l’essence même va à l’encontre de certains des principes fondamentaux de la démocratie (le gouvernement des hommes par eux-mêmes) et de la laïcité (la stricte séparation des sphères publiques et privées, séculaires et spirituelles). Quelle place faire dans une société plurielle à une religion qui se conçoit comme vraie, finale et définitive et se voit une vocation naturelle à l’universalité ? Comment accepter la soumission à une loi divine universelle soi-disant « révélée » dans une société qui chérit l’esprit critique et une liberté de conscience acquise de haute lutte ? Dans un pays où la caricature et la satire font partie intégrante de la culture politique, et où l’on veut continuer d’avoir le droit de dire qu’une religion est « con », de dire que Dieu n’existe pas, de caricaturer les prophètes ? Où l’on veut continuer d’avoir le droit de ne rien respecter et de le dire, de le dessiner ?

Face à ce défi, la France devrait se souvenir que ces très chères libertés n’ont été conquises que par une opposition frontale et résolue à la religion catholique, anciennement dominante, et qu’elles n’ont triomphé que lorsque la société française est véritablement « sortie » de cette religion et s’est affranchie de son emprise sur l’espace public. Elle devrait s’en souvenir et réaliser que ces libertés ne pourront être sauvegardées que par une opposition frontale et résolue à l’emprise de toute religion « révélée », et qu’elles ne seront sécurisées que lorsque les musulmans effectueront eux aussi leur sortie de religion.

Une telle perspective est-elle envisageable ? Il est permis d’en douter, sachant que la question de l’Islam en France n’est pas isolée du contexte international. L’Islam est un et universel, et il n’y a pas plus d’Islam de France que d’Islam de Mauritanie ou d’Islam du Yemen. Il est surtout permis de douter de la capacité de la République Française de faire face au défi qui lui est posé. Non seulement parce que l’ignorance et l’aveuglement continuent de dominer la plupart des esprits, mais aussi et surtout parce que le combat ne se fait pas à armes égales. Jadis porteuse de valeurs émancipatrices et universelles, la République Française s’est depuis longtemps égarée et s’abîme aujourd’hui dans une mondialisation informe qui sape les fondements de la nation. Face à la force spirituelle de l’Islam, la société française – tout comme les autres sociétés occidentales d’ailleurs – n’a plus grand chose à opposer, si ce n’est technologisme narcissique, matérialisme vulgaire et crétinisme médiatique. C’est bien cette vacuité spirituelle qui nourrit le cynisme contemporain dont Michel Houellebecq s’est fait le plus brillant témoin. C’est ce vide qui lui fait aujourd’hui dire que « la laïcité est morte, la République est morte », et que la France choisira probablement la voie de la soumission.

Une fois le deuil passé, le massacre du 7 janvier 2015 pourrait être l’occasion pour la société française de lui donner tort, et de démontrer que la République vit encore et peut faire face aux défis auxquels elle est confrontée. Ce drame, quoi qu’il en soit, accélère les événements.

La France est en deuil. Elle fait face à son destin. Elle a le vertige.

4 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON