Août 1968 : l’écrasement du Printemps de Prague

« Alexander Dubcek ou le rêve d’un socialisme à visage humain »

Dans la nuit du 20 au 21 août 1968 a lieu l’opération Danube : les chars de l’armée russe et du pacte de Varsovie envahissent la capitale de la Tchécoslovaquie et mettent un terme à ce que l’on a appelé le « Printemps de Prague ».

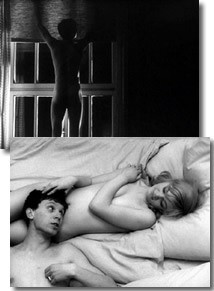

Après une période de libéralisation - économique et politique - qui s’était exprimée au sein du régime communiste, sous l’impulsion d’Alexander Dubcek (1921-1992), mais aussi dans la société, comme en avait témoigné quelques années plus tôt le film de Milos Forman Les Amours d’une blonde (cf. photo ci-dessus), le pays voit le rideau de fer se baisser à nouveau et ses dirigeants contraints de retourner à une plus stricte orthodoxie marxiste-léniniste.

Le grand-frère soviétique n’a pu supporter cette expérience novatrice qui prétendait conduire le peuple tchèque sur la voie originale d’un socialisme à visage humain.

C’est l’époque où à la question : « Pourquoi faites vous une distinction entre les pays frères et les pays amis ? » les communistes des pays de l’est répondaient : « Parce que les amis on les choisit ! »

Le mouvement communiste international apparaît alors divisé entre le bloc des pays de l’Est (même si la Roumanie de Ceaucescu et la Yougoslavie de Tito n’ont pas voulu associer leurs armées à l’intervention) et les partis communistes occidentaux dont le parti communiste italien, qui condamne l’intervention, reste la figure de proue.

En France l’affaire se présente de manière plus compliquée. Membre à treize ans, par atavisme familial, du mouvement de la jeunesse communiste (1), j’ai vécu de très près les débats au sein du P.C.F. : l’émotion était grande et palpable parmi les militants.

Dans un premier temps un communiqué du Bureau politique fait part de “sa surprise et marque sa réprobation“, acte d’indépendance de la direction par rapport au parti communiste d’U.R.S.S., mais le lendemain, 22 août, le Comité central n’exprime déjà plus que sa “désapprobation“.

Waldeck Rochet (1905-1983), secrétaire général du P.C.F., expliquera le 24 août à l’ambassadeur de Tchécoslovaquie à Paris, je cite : « La condamnation de l’intervention ne pouvait pas être plus dure de la part du P.C.F. car il fallait prendre en considération la partie la moins progressiste de ses membres et ne pas fermer les contacts avec le parti communiste d’Union Soviétique » (2)

(L’Humanité, édition du 21 août 1998)

Dans un langage moins policé Louis Aragon parlera d’un “Biafra de l’esprit” et, avec Pierre Daix, il ne cessera de défendre dans Les Lettres Françaises un point de vue critique ; car si le parti a désapprouvé l’intervention il sera silencieux sur la normalisation qui s’ensuivra.

Or celle-ci sera féroce, trois faits pour l’illustrer :

- 16 janvier 1969 : immolation de Jan Palach, étudiant à la Faculté des lettres de l’Université Charles, pour protester contre la normalisation, il mourra trois jours plus tard à vingt-et-un ans,

- 17 avril 1969 : remplacement de Alexander Dubcek par Gustav Husak, imposé par les Russes à la tête du parti communiste tchécoslovaque,

- octobre 1969 : fermeture des frontières

Pendant ce temps, en France, Waldeck Rochet est tombé malade, victime collatérale du printemps de Prague (3), et Georges Marchais se prépare à devenir secrétaire général adjoint du P.C.F. …

Jean Ferrat saura, une fois de plus, trouver les mots que tous les militants attendaient, il chantera dans “Camarade” :

« Que venez-vous faire camarades,

Que venez-vous faire ici ? »

Mais c’est d’une autre chanson dont je voudrais vous parler.

En hommage à Alexander Dubcek, Claude Lemesle a composé en effet en 1984, avec Alice Dona, une très belle chanson intitulée “Le Jardinier de Bratislava” : car tel fut le sort réservé in fine à Alexander Dubcek par les dirigeants des pays frères que celui de cet exil intérieur.

« Les amis on les choisit », disions-nous.

Notes

(1) je ne renie pas cette période où j’ai appris, entre autres choses, que « La conscience de classe ne peut pas être importée », c’est-à-dire que les ouvriers, et eux seuls, ont conscience de leur aliénation et que « Le conflit de classe a la primauté sur le conflit des générations » ; Pasolini ne disait pas autre chose qui expliquait mai 68 en France comme une révolte de fils de bourgeois (les étudiants) réprimée par des fils d’ouvriers (les C.R.S.)

(2) Jeannette Vermesch-Thorez se voulait la gardienne du temple et de la fidélité à la statue du Commandeur, Maurice Thorez, dont elle avait été l’épouse

(3) à l’issue d’un voyage à Prague puis à Moscou Waldeck Rochet avait obtenu, quelques mois avant, l’assurance de Léonid Brejnev que les Russes n’interviendraient pas en Tchécoslovaquie, il s’était senti trahi

3 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON