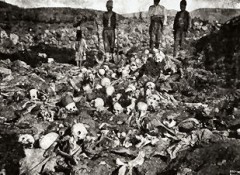

Génocides : la mémoire et la mort

La France vient de voter une loi sur les génocides. Dans le même temps la Suisse s’y refuse. L’un des deux pays a-t-il plus raison que l’autre ? Faut-il voter des lois sur la reconnaissance ou non de faits historiques ? Ces lois, quand elles sont votées, ont-elles une valeur pédagogique ?

Deux pays, deux positions

Le débat soulève de nombreuses questions. Il faut rappeler d’abord la définition du terme. Le génocide est l'anéantissement délibéré et méthodique d'un groupe d'hommes, en raison de sa race, de son appartenance ethnique, de sa nationalité ou de sa religion, dans le but de le faire disparaître totalement et ce au nom d'un principe raciste ou d'une conception idéologique de ce groupe.

L’ONU reconnaît officiellement à ce jour trois génocides : celui des populations arméniennes par le pouvoir ottoman (turc), celui des juifs par le régime nazi, et celui des Tutsis par les Hutus.

Les massacres perpétrés par le régime des Khmers rouges au Cambodge, estimés à près de deux millions de personnes, ne sont pas considérés comme un génocide parce qu’institués par le gouvernement lui-même. On parle parfois à ce sujet d’auto-génocide.

En Suisse des pétitions adressées aux élus demandaient la reconnaissance du génocide arménien. Cette demande vient d’être refusée. En France, gauche et droite ont voté ce que l’on nomme une loi mémorielle : la contestation ou la négation d’un génocide est désormais un crime passible d’une amende et de prison.

Pour et contre

En faveur de telles lois il y a la reconnaissance de la souffrance d’une population, éliminée pour sa simple appartenance ethnique ou religieuse. Nier une élimination de masse ravive la souffrance : le déni est une violence morale, à l’égard de la mémoire due aux populations concernées et à leurs descendants.

Mais des voix s’élèvent contre ces lois. La question des faits historiques ne doit pas être tranchée par une loi et par un Etat mais par les historiens. En l’absence d’une contrainte légale le risque du déni existe, mais l’Etat n’a pas à se donner un rôle de gardien de l’Histoire. Il sort de son rôle en affirmant ce qui doit être pensé sur le passé.

Si l’on veut prévenir de nouveaux crimes de masse et rendre hommage aux victimes des génocides connus, le devoir de mémoire ne peut se satisfaire d’une loi. Il faut faire un travail profond chez les survivants pour rappeler ce qui s’est produit. L’oubli est dangereux : il ne permet pas de reconnaître les signes précurseurs de nouveaux génocides.

Il faut aussi traiter le sujet dans les écoles en analysant les régimes qui ont procédé à ces génocides, en démontrant par quels méthodes ils y sont parvenus, et comment les signes ont été occultés par la communauté internationale dans certains cas. Par exemple en ce qui concerne la Shoah, le livre politique de Hitler contenait de telles attaques contre les juifs qu’il a préparé le terrain politique à la solution finale. Or ce livre était connu bien avant le début de l’extermination.

Il faut aussi montrer les images et témoignages disponibles aux écoliers, la systématisation et la méthodicité du crime, et valider le génocide en prouvant autant que possible les faits par tous les moyens possibles.

Eveiller les consciences

Eveiller les consciences

Une telle politique éducative permettrait peut-être, plus que des lois coercitives, de reléguer le révisionnisme aux poubelles de l’Histoire. En faisant appel à la conscience et à l’empathie des étudiants elle créerait des générations d’humains avertis, capables de voir venir le danger et peut-être de s’y opposer avant qu’il ne soit trop tard.

Une loi coercitive tue le débat. Certains diront qu’il n’y a pas à débattre d’un fait historique. Si, justement, il y a à débattre. Tant que des personnes nieront la Shoah, il faudra débattre, témoigner, se souvenir. La loi fera taire, mais ceux qui doutent le feront de manière cachée. Cette loi crée une situation intellectuelle malsaine.

Nicolas Sarkozy avait proposé de légiférer à ce sujet il y a quelques années, avant de laisser tomber. Il ressort le projet aujourd’hui : comment ne pas y voir une cynique manipulation électoraliste à l’égard de la communauté arménienne de France ? Ou une manière de créer un nouveau front de tension internationale, la Turquie réagissant fort et mal à cette décision des parlementaires français ? Un régime qui fait cela cache ses véritables intentions.

La gauche lui emboîte le pas, trop craintive d’être traitée de révisionniste si elle avait voté contre. La gauche ne pense plus. Ce n’est pas nouveau. Cela continue.

Sous prétexte de se donner bonne conscience, on passe à côté du vrai travail sociétal : éveiller la conscience, l’empathie, développer la connaissance des méthodes et mécanismes des crimes de masse.

France : encore un débat raté. Un de plus.

« Les quelques hommes encore vivants ont été exécutés juste en dehors de la ville. Les enfants et les femmes furent conduits dans des villages aux alentours, placés par centaines dans des maisons et brûlés vifs. D’autres furent jetés dans le fleuve »

A. Johansson, Soeur dans un orphelinat de Mouch. 20/11/1915. (Voir lien plus haut)

8 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON