Haut-Karabagh (Artsakh) : Tout savoir sur le conflit caucasien

Le conflit qui se déroule actuellement dans le Caucase avec l’agression azerbaidjanaise contre l’Artsakh (Haut-Karabagh) et l’Arménie et qui risque de s’envenimer dans la mesure où la Turquie s’y est engouffrée, fait couler beaucoup d’encre.

Comme souvent, la presse va au plus court et au plus simple. Cependant, à force de simplifier, on perd souvent l’essentiel[1].

C’est pourquoi, je me permets de donner ci-après, en quinze points, sous forme de questions/réponses, le fond du problème, ou du moins, la base pour arriver à une compréhension de ce conflit qui risque de devenir régionale, car, outre la Turquie directement ou par l’intermédiaire de ses mercenaires, les djihadistes syriens, le Pakistan s’y intéresse également pour soutenir l’Azerbaïdjan. De l’autre côté, la Russie, fortement impliquée dans les affaires du Caucase ne va pas rester indifférente longtemps[2].

1. Qu’est-ce que l’Artsakh ?

L’Artsakh, anciennement Haut-Karabagh, est une république autodéterminée située dans le Sud- Caucase, entre l’Azerbaïdjan, l’Arménie et l’Iran. La superficie du pays est d’environ 11 500 km² et sa population s’élève aujourd’hui à 151 000 habitants. Sa capitale est Stepanakert.

Le pays a déclaré son indépendance le 2 septembre 1991, devenant initialement la République du Haut-Karabagh. Depuis, il revendique sa reconnaissance par la communauté internationale à laquelle s’oppose catégoriquement l’Azerbaïdjan.

La République assure la séparation des pouvoirs. Elle est pourvue d’une Assemblée nationale monocamérale, système parlementaire à une seule chambre. Bako Sahakian est le troisième Président de la République d’Artsakh, élu au suffrage universel direct en 2007 et réélu en 2012. En février 2017, un nouveau referendum a consacré le changement de nom du pays qui a retrouvé son appellation d’origine sous le nom de République d’Artsakh.

2. Pourquoi l’Azerbaïdjan s’oppose à la reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh et se trouve en conflit avec ce dernier ?

On appelle « conflit du Karabagh » l’affrontement d’abord politique ensuite militaire qui oppose l’État d’Azerbaïdjan à la population de l’Artsakh, arménienne presque dans sa totalité. L’origine du conflit réside dans l’histoire moderne de la région. Lors de la soviétisation de la Transcaucasie en 1920, l’Artsakh est intégré autoritairement et contre le gré de sa population à l’Azerbaïdjan par le pouvoir soviétique central. Dès son rattachement à l’Azerbaïdjan, la population de l’Artsakh a été victime d’une politique systématique de discrimination ethnique voire d’épuration visant à sa disparition progressive, à l’instar d’une province arménienne voisine, le Nakhitchevan, qui, placée dans le même cas, a vu sa population arménienne très largement majoritaire chuter à 0% en moins de 40 ans.

Pendant toute la période soviétique (1920-1991) la population arménienne de l’Artsakh n’a eu de cesse de réclamer son rattachement à l’Arménie. Réprimées par le formidable appareil coercitif soviétique pendant 70 ans, les autorités de la Région Autonome du Haut- Karabagh lancèrent à la fin de l’URSS, et dès 1989, un processus de détachement de l’Azerbaïdjan. À ce processus, respectueux du droit interne et du droit international, l’Azerbaïdjan a répliqué par des massacres d’Arméniens puis par une guerre ouverte contre le Karabagh.

Dès lors, la population de l’Artsakh organise sa défense et se sépare définitivement de l’Azerbaïdjan en proclamant son indépendance en septembre 1991.

La phase armée du conflit se déroule de 1991 à 1994. Devenue indépendante en 1991, l’Arménie voisine s’engage à soutenir la revendication d’indépendance de l’Artsakh afin de garantir la sécurité de sa population. Un accord de cessez-le-feu est signé entre l’Azerbaïdjan, l’Arménie et l’Artsakh en mai 1994 avec la médiation de la Russie. La guerre se conclut par une victoire militaire de la République d’Artsakh mais la question de son statut politique reste non résolue à ce jour.

3. Dans quelle mesure l’Arménie est-elle impliquée dans le conflit ?

Elle ne l’est pas sur le plan légal, le conflit opposant de fait l’État de l’Azerbaïdjan à la population de l’une de ses anciennes régions autonomes, le Haut-Karabagh. Cependant, l’Arménie ne peut rester indifférente au sort de cette population pour des raisons d’abord historiques, puis morales. Le Haut- Karabagh est en effet une ancienne province arménienne. Ses habitants sont de langue et de culture arméniennes et de surcroît l’Artsakh a souvent souhaité son rattachement à l’Arménie.

Mais la principale raison de l’intérêt que porte l’Arménie au conflit est la menace permanente que fait peser l’Azerbaïdjan sur la stabilité et la sécurité régionales. Après les premiers pogroms anti-arméniens en Azerbaïdjan en 1988, et devant l’inaction des autorités soviétiques et leur incapacité à assurer la sécurité des populations de l’Artsakh, la République d’Arménie s’est engagée à garantir la sécurité de cette population.

4. Pourquoi l’Artsakh ne réclame plus son rattachement à l’Arménie ?

La région autonome de l’Artsakh a entamé son processus de sécession de l’URSS peu avant ceux de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. Conformément à la législation soviétique alors en vigueur, l’Assemblée de l’Artsakh a effectivement voté son rattachement à l’Arménie mais ce vote a été invalidé par le Soviet Suprême d’URSS. Soucieux de légalité, l’Artsakh s’est alors déclaré indépendant sur la base de la loi de l’URSS du 3 avril 1990 « relative aux procédures de règlement des problèmes en cas de sécession d’une République soviétique de l’URSS ».

Mais, après la disparition de l’URSS, seuls l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont été reconnus comme États indépendants par la communauté internationale. Le processus d’indépendance de l’Artsakh n’est pas terminé, puisque ce pays ne bénéficie pas encore de la reconnaissance internationale. C’est pourquoi le pays continue de privilégier la reconnaissance de son droit à un État souverain, toujours dans le but de protéger sa population et en s’appuyant sur la charte des Nations Unies.

5. Le processus d’indépendance de l’Artsakh est-il conforme au droit international ?

La réponse est oui. La population du Haut- Karabagh voit dans l’indépendance de sa région à la fois l’unique garantie d’une sécurité physique et l’accomplissement du droit de tout peuple à l’autodétermination, principe fondateur des Nations Unies.

L’Azerbaïdjan oppose à ce droit le principe de l’intégrité territoriale qu’il place au-dessus du droit des peuples à l’autodétermination, s’estimant en droit d’user de la force contre la population de l’Artsakh à tout moment pour recouvrer l’intégralité de son territoire tel qu’à l’époque soviétique.

Or, l’intégrité territoriale est un principe visant à protéger d’une agression extérieure une nation constituée dans le cadre d’un État qui s’est au préalable autodéterminé. Mais lorsqu’un État menace certains de ses propres citoyens sur une base arbitraire – par exemple ethnique ou religieuse – et que ceux-ci sont regroupés sur une partie du territoire revendiqué par cet État, les personnes menacées ont le droit de faire sécession pour assurer leur sécurité physique et la pérennité de leur existence.

6. Quelle est la position des Nations Unies dans le conflit ?

Les Nations Unies soutiennent l’action de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) qui sert de cadre international de médiation pour le conflit du Karabagh. Dans le même temps, préoccupé par l’escalade des opérations militaires en 1993, le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté 4 résolutions, pour éviter la détérioration de la situation.

Ces quatre résolutions du Conseil de Sécurité (n°822 du 30 avril 1993, n°853 du 29 juillet 1993, n°874 du 14 octobre 1993 et n°884 du 12 novembre 1993) s’adressent à l’Azerbaïdjan mais aussi à la République d’Artsakh tout en appelant le « Gouvernement de la République d’Arménie à user de son influence sur les Arméniens de l’Artsakh pour la cessation immédiate de toutes les hostilités et de tous les actes d’hostilité afin que puisse s’instaurer un cessez-le-feu durable ». Ces résolutions attestent de la prise en compte de l’Artsakh, même non reconnu, par les Nations Unies tout en affirmant qu’un dialogue politique ne peut s’instaurer qu’après la cessation des actes d’hostilités.

À ce jour, ces résolutions ne sont pas respectées par l’Azerbaïdjan qui refuse de mettre un terme aux hostilités envers la République d’Artsakh en lui imposant un blocus économique et en menant une guerre rampante contre sa population. Cette situation de menace permanente rend impossible pour la République d’Artsakh de se départir des mesures de sécurité mises en place par l’armée artsakhiote que lui reproche l’Azerbaïdjan.

7. Quel est le rôle de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) ?

Depuis l’adhésion des États du Caucase du Sud à l’OSCE en 1992, celle-ci représente l’instance internationale qui sert de cadre aux négociations, sous la forme d’un groupe de Minsk, composé de 11 États dont l’Arménie et l’Azerbaïdjan auxquels s’ajoutent « des représentants élus ou autres du Haut-Karabagh ». Ce groupe organise des rencontres au niveau des Présidents et des ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ainsi que des visites officielles à Erevan, à Bakou et à Stepanakert.

En 1997, afin de rendre les procédures de médiation plus efficaces, ce groupe trop large a mandaté trois États permanents, la France, la Russie et les États-Unis, pour assurer la coprésidence de ce groupe de contact et se charger de la médiation dans le conflit. Le Groupe de Minsk reste la seule instance mandatée par toutes les parties.

8. Pourquoi les rencontres diplomatiques impliquent l’Azerbaïdjan et l’Arménie et excluent la République d’Artsakh ?

Face au refus de l’Azerbaïdjan d’entreprendre un dialogue direct avec la République d’Artsakh dans le cadre des négociations, l’Arménie est devenue en 1998, la seule partie représentant les intérêts de la République d’Artsakh dans les discussions. En signe de bonne volonté, les autorités de la République d’Artsakh ont accepté cette solution provisoire tout en continuant à demander l’instauration d’un dialogue direct avec l’Azerbaïdjan.

9. Sur quels principes portent principalement les discussions diplomatiques ?

Sur trois principes fondamentaux relevant du droit international. Le premier, réaffirmé en 1994 et en 1995, est l’engagement de ne recourir ni à la force armée, ni à la menace de son emploi. Les deux autres principes symétriques sont le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’intégrité territoriale des États.

Outre ces trois grands principes, les médiateurs ont proposé un certain nombre de pointsclés. Il s’agit en particulier de la question du futur statut de l’Artsakh, d’une liaison terrestre entre l’Arménie et l’Artsakh, du droit au retour des réfugiés et des déplacés internes, du sort des territoires adjacents à la région de l’Artsakh, du déploiement des forces d’interposition etc. En 2009, les Présidents français, américain et russe, ont conjointement affirmé qu’un accord global sur ces principes indissociables – dits principes de Madrid – constituerait la base d’un règlement du conflit.

10. Quelles sont les avancées dans le processus des discussions diplomatiques ?

L’avancée la plus tangible reste le maintien du processus des discussions diplomatiques. Cependant, cette avancée pourrait être bien plus significative :

- En assurant la participation pleine de la République d’Artsakh à toutes les étapes du règlement. Aujourd’hui, l’absence de l’une des parties principales à la table des négociations, due au fait que l’Azerbaïdjan n’accepte de négocier qu’avec l’Arménie, rend difficile tout progrès réel,

- En renonçant à la violence et aux provocations militaires en tant que moyen de pression, c’est-à-dire en assurant l’irréversibilité du processus de paix et en excluant la possibilité de la reprise de la guerre,

- En accueillant favorablement toute mesure visant à restaurer la confiance entre les parties.

À cet égard, la relance par l’Azerbaïdjan d’opérations militaires de grande ampleur en avril 2016 a fait reculer le processus de paix de deux décennies.

11. Y a-t-il une dimension territoriale au conflit de l’Artsakh ?

La guerre du Karabagh a conduit à des modifications territoriales. Les forces armées de l’Azerbaïdjan occupent la région karabaghiote de Chahoumian ainsi qu’une partie des régions karabaghiotes de Martouni et Martakert. Les régions de Kelbadjar, de Latchine, de Djebraïl, de Koubatlou, de Zanguelan et une partie des régions d’Aghdam et de Fizuli sont passées sous le contrôle de la République d’Artsakh ce qui prive l’Azerbaïdjan de la possibilité de bombarder ses populations civiles.

12. Que sont devenues les populations civiles qui habitaient ces régions avant la guerre ?

Le conflit a conduit près d’un million de personnes à devenir des réfugiées, dont 650 000 Azéris et plus de 400 000 Arméniens. Ces réfugiés et personnes déplacées vivent des situations différentes.

Actuellement, les personnes les plus précaires sont les réfugiés et les déplacés ayant reçu un asile et une domiciliation en Artsakh. En raison de la non-reconnaissance de cet État, ils sont privés d’aide internationale et ne peuvent compter que sur les ressources limitées de la République d’Artsakh. Sécuriser le sort de ces populations de réfugiés karabaghiotes et compenser le préjudice qu’elles ont subi constituent donc la priorité en matière d’aide humanitaire et de restauration de la confiance.

Quant aux réfugiés azerbaïdjanais d’Arménie et de l’Artsakh, en 2008 – soit presque 15 ans après la fin des combats – l’Azerbaïdjan a officiellement fermé leur dernier camp.

13. Où en est la République d’Artsakh dans la construction de son État ?

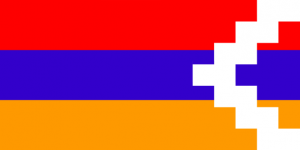

La République d’Artsakh réunit toutes les caractéristiques juridiques d’un État mais pâtit politiquement d’une absence de reconnaissance internationale. La République d’Artsakh est un territoire avec des représentants élus au suffrage universel, une population permanente qui, en date du 1er janvier 2016 est de 151 000 habitants ; une Constitution adoptée par voie de référendum en 2006, des institutions exécutive, législative et judiciaire séparées ; une armée lui permettant d’assurer la sécurité de son territoire et de sa population, sans compter des symboles étatiques comme un drapeau, des armoiries et un hymne.

La République d’Artsakh a par ailleurs choisi de se développer dans le respect des principes et des valeurs démocratiques en organisant régulièrement des élections : depuis le référendum sur l’indépendance en 1991, le pays a connu cinq élections présidentielles, autant d’élections législatives et plusieurs élections locales libres et concurrentielles, au suffrage universel direct. Les élections font aujourd’hui partie intégrante du système politique de la République d’Artsakh : elles constituent l’élément primordial de la construction de l’État de droit indépendant voulu par la Constitution. Chacune de ces consultations démocratiques a été suivie par des missions d’observation internationales. Les rapports de suivi réalisés par ces observateurs ont régulièrement salué le caractère libre et démocratique des scrutins.

Parallèlement, le Karabagh redresse progressivement sa situation économique : le PIB est passé de 30 millions d’euros en 1996 à 419 millions en 2015. Entre 2005 et 2016, ses résultats macroéconomiques ont été excellents, avec un taux de croissance moyen annuel de 10%.

La République d’Artsakh mise en particulier sur son agriculture, sur l’exploitation de ses ressources minières (or, cuivre, molybdène et charbon), sur le développement des énergies renouvelables et sur le tourisme culturel et écoresponsable. En outre, la République d’Artsakh dispose d’importantes ressources aquifères, potentiel important dans une région menacée de désertification. Le gouvernement favorise l’initiative économique privée par l’accès simplifié au microcrédit.

14. Comment la République d’Artsakh établit-elle des relations extérieures ? Quels sont ses acquis en matière de coopération extérieure ?

La République d’Artsakh a déjà établi 8 représentations extérieures : Allemagne, Arménie, Australie, Canada, États-Unis, France, Liban, Russie. Ces représentations travaillent avec les institutions politiques de ces pays. Le Parlement lituanien a même institué un groupe d’amitié interparlementaire avec l’Artsakh et des parlementaires et autres élus français ont créé un cercle d’amitié avec la République d’Artsakh. En 2014, un groupe d’amitié informel a également été mis en place avec des membres du Parlement européen.

Enfin, plusieurs États fédérés des États-Unis (la Californie, la Louisiane, Rhode Island, le Massachusetts, le Maine, la Géorgie et Hawaï) et d’Australie ont voté des résolutions de soutien au droit à l’indépendance du peuple de l’Artsakh.

Dans l’attente d’une reconnaissance politique internationale qui normaliserait sa situation, la République d’Artsakh attend beaucoup de ces relations qui se traduisent parfois par des coopérations décentralisées.

15. Quelles conséquences pourrait avoir la reconnaissance de la République d’Artsakh ?

La reconnaissance internationale de la République d’Artsakh aurait 3 conséquences :

- Permettre d’entamer des négociations de paix sur des bases saines en clarifiant leurs possibles issues,

- Contraindre le régime de Bakou à s’engager sur la voie de la démocratie en lui ôtant le prétexte de l’Artsakh comme moyen d’oppression de la société azerbaïdjanaise,

- Restaurer in fine la paix et la prospérité au Caucase du Sud en lui conférant à nouveau son rôle de carrefour économique et culturel entre l’Europe, le Proche-Orient et le Monde russe.

* Les deux photos représentent respectivement les armoiries et le drapeau de la République d'Artsakh.

Documents joints à cet article

38 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON