L’affaire Borrel, une affaire d’État, opportunément rappelée aux bons souvenirs de qui ?

On hésite entre « Z », le film de Costa-Gavras (1969) et « I comme Icare », celui d’Henri Verneuil (1979). L’affaire du juge Bernard Borrel, retrouvé mort le 19 octobre 1995, met en scène une distribution de rôles comparables qui s’inscrivent dans des schémas d’action qui ne le sont pas moins. Et comme « l’affaire Lambrakis » en Grèce en mai 1963 d’où est tiré « Z » et « l’affaire Kennedy » qui a inspiré partiellement « I comme Icare », l’affaire Borrel réunit les ingrédients d’une affaire d’État.

Des rôles comparables inscrits dans des schémas d’action très voisins

Dans les trois cas, une victime meurt dans des circonstances violentes, un député, un président de la République, un juge. Le député est heurté par un triporteur ; le président, nouvellement élu, tombe sous des balles dans sa voiture découverte qui le mène à sa prestation de serment ; le corps du juge est retrouvé brûlé au pied d’une falaise à quelques dizaines de kilomètres de Djibouti. Et une version officielle des faits est aussitôt répandue dans la plus grande précipitation : le député a été victime d’un accident de la circulation : un individu conduisant en état d’ébriété l’a heurté avec son triporteur ; le président a été abattu par un individu solitaire retrouvé suicidé quelques instants après, un revolver à la main, dans l’ascenseur de l’immeuble d’où il a fait feu ; le juge s’est aspergé lui même d’essence et s’est immolé après avoir laissé une lettre d’adieu à sa femme.

Tant de rapidité pour conclure s’explique par les mêmes raisons : une enquête bâclée ou inexistante. On ne fait pas d’autopsie ou on ne l’attend pas pour répandre la version officielle. Les témoins sont écartés ou font l’objet de pressions, voire d’intimidations : dans « I comme icare », 8 d’entre eux sur 9 sont même assassinés dans des conditions chaque fois originales pour écarter tout soupçon d’un même plan d’élimination.

Dans les trois affaires, la version officielle est ensuite peu à peu mise à mal et réfutée par une enquête critique méthodique menée par des magistrats honnêtes qui échappent à l’emprise du pouvoir politique qui enrage.

- Le petit juge de « Z » - calqué sur le juge Christos Sartzetakis qui a mené l’instruction dans l’affaire Lambrakis – écarte les invraisemblances, se fie aux conclusions de l’autopsie qui établissent une mort par coup de matraque, et remonte les filières d’un groupe clandestin d’extrême-droite jusqu’aux deux voyous, auteurs de l’assassinat, qu’il finit par confondre.

- Le procureur Volney d’ « I comme Icare » montre les contradictions entre la version officielle d’un attentat présenté comme l’œuvre d’un solitaire fou et les observations de son enquêtes : les images de l’assassinat prises par un amateur, l’assassinat du faux tueur déguisé en suicide, sa soumission aveugle à l’autorité, l’existence d’un deuxième tueur, les témoins qui se contredisent ou disparaissent, et les reconstitutions qui plaident pour un complot.

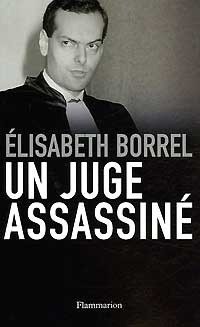

- Dans l’affaire Borel, l’action obstinée de son épouse, Mme Borrel, elle-même magistrate, partie civile, pousse les magistrats à ne pas se satisfaire de la version officielle : l’autopsie a lieu le 15 février 1996, mais les conclusions se font attendre pendant un an. Il n’empêche, les expertises diverses finissent par démentir en 2004 la possibilité d’un suicide, et privilégient la thèse de l’assassinat que des témoignages confirment.

Les ingrédients d’une affaire d’État

Les trois affaires réunissent semblablement les ingrédients d’une affaire d’État. L’enquête du juge de « Z » établit l’implication dans l’assassinat des plus hauts responsables de la police jusque dans l’entourage royal et même leur proximité avec les assassins eux-mêmes qu’ils comptent parmi leur clientèle. Le procureur Volney, dans « I comme Icare », découvre des connexions entre des mafieux et le tout nouveau chef des services secrets qui se trouvent être les instigateurs de l’assassinat du président, et les mafieux, les hommes de main.

L’affaire Borrel ne fait pas apparaître, bien sûr, de semblables collusions avant la mort du juge Borrel, mais après, afin d’aider les responsables de Djibouti et en particulier l’actuel dictateur en exercice, à échapper aux soupçons de l’enquête qui remontent jusqu’à eux. Le journal Libération.fr a publié, le 18 mars 2009, un résumé des documents saisis le 6 août 2008 à l’Élysée par les juges Fabienne Pous et Michèle Ganascia. Elles agissaient dans le cadre d’une plainte de Mme Borrel contre d’éventuelles pressions qu’aurait exercées la présidence de la République française pour empêcher la justice d’impliquer certaines autorités de Djibouti, où la France loue, pour la modique somme annuelle de 30 millions d’euros, une base militaire stratégique située entre le golfe d’Aden et l’Océan indien.

Il semble qu’aucun doute ne soit plus possible. Dans une belle confusion des pouvoirs exécutif et judiciaire, une violation du secret de l’instruction aurait été systématiquement organisée par la présidence et le réseau diplomatique : pour ajuster la stratégie de la défense aux avancées de l’instruction, ils auraient été tenus régulièrement informés par les bons soins de magistrats aux ordres, alors en poste à l’Élysée et au ministère de la Justice. Aujourd’hui, ces irréprochables magistrats occupent des postes clés de l’appareil judiciaire. Devant le refus de la juge Sophie Clément en charge du dossier de le communiquer aux autorités de Djibouti, pour ne pas ruiner les chances d’une découverte de la vérité, diverses solutions auraient été imaginées pour le contourner. Une note du chef d’état-major de la présidence ferait état, d’autre part, d’initiatives prises par un avocat local pour discréditer des témoins gênants.

On découvre même un journaliste de service. Mais son enquête ne vise pas, comme celle du reporter dans « Z », à faire progresser l’instruction, mais plutôt à la discréditer. La déontologie dont la profession journalistique rebat les oreilles à ses lecteurs pour jurer de la fiabilité de ses informations, n’étouffe pas ce valeureux journaliste. Il se propose, selon un document saisi, daté d’octobre 2006, d’effectuer un reportage dont « l’objet (serait) d’enrayer au moins temporairement, l’interventionnisme de Madame Borrel » !!! Il souhaite donc être mis en contact « avec des militaires et des diplomates français en poste à Djibouti au moment du drame ». Voilà les jolies méthodes d’un journaliste d’investigation, preux chevalier du droit de savoir ! Pressé de s’expliquer par Libération, le journaliste a prétendu que « quand (il avait) commencé à travailler sur l’affaire Borrel, tous les fonctionnaires refusaient de répondre. (Il avait) demandé à Michel de Bonnecorse et à Claude Chirac de (lui) ouvrir des portes. (il s’était) jeté dans la gueule du loup pour obtenir des introductions. » Il faut croire que le loup l’a mangé tout cru : il a publié, en effet, un ouvrage en janvier 2008 qui se demandait - quelle surprise ! - : et si Mme Borrel se trompait et que le juge Borel s’était bien suicidé ! Un plaidoyer en faveur de la thèse officielle pourtant abandonnée.

Pour corser le tout, se pose maintenant la question de l’accès miraculeux du journal Libération à ces documents saisis par les juges, couverts par le secret de l’instruction. Est-ce le fruit naturel d’une investigation heureuse ? De même, la communication de ces documents aux juges venus à l’Élysée perquisitionner va-t-elle forcément de soi ? Faut-il avoir mauvais esprit pour établir une relation entre la publication de ces documents et les critiques de certains ténors chiraquiens, M. de Villepin et M. Juppé qui font entendre de plus en plus leur différence sur divers sujets d’importance comme le rythme des réformes, les réponses à la crise economique et récemment le retour de la France dans le commandement intégré de l’Otan ? On se souvient qu’en 1994 et 1995, quand la guerre entre M. Chirac et M. Balladur battait son plein pour la candidature RPR à la présidence de la République, on a vu sortir des affaires sur la mairie de Paris ou sur le financement occulte du RPR ? Par quels mystères ? On se le demande toujours. Paul Villach

30 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON