L’homme qui avait inventé les avions taille fine

Epoque formidable que cette après-guerre où l’on aura essayé à peu près toutes les formes d’avions imaginables, tels que les avions à aile fine ("le stylet volant"), l’ancêtre de l’aile volante B-2, et leur descendance à hélices ou à réaction, ou les avions sans queue, sans oublier l’avion à géométrie variable en vol (piloté par Neil Armstrong !) ou l’étrange XF-91 à ailes plus larges aux extrémités qu’à l’emplanture, un avion bâtard muni de fusées d’appoint, aux roues en tandem façon Viggen pour pouvoir se replier vers l’extérieur dans cette aile mince. Beaucoup de ces avions provenaient des recherches allemandes de la fin de la guerre. Le X-5, par exemple n’était autre que le Messerschmitt P.1101 découvert terminé à 80% en avril 45 à Oberammergau, par les troupes américaines .... emmené aux Etats-Unis et revu et corrigé par Bell. Devant les hangars, à cette époque, on avait de belles brochettes d’appareils à photographier !

Les inventions allemandes de la fin de la guerre ont toujours étonné : en fait elles étaient le fruit de recherches antérieures qui n’avaient jusqu’alors pas été écoutées par les officiels. Celles de très jeunes ingénieurs allemands, tels les frères Walter et Reimar Horten, qui n’avaient pas hésité à bousculer les conventions les plus communément acquises en proposant les tous premiers des avions démunis de queue, de véritables ailes volantes dont le sommet question design réside dans le modèle IV, et ses 24 mètres d’envergure. Un planeur remarquable à plusieurs points de vue. Avec le modèle suivant, le Horten HO-V, on tombait sur des formes connues : un américain, Northrop, fera plus que s’en inspirer pour ces modèles Northrop-N-1M, qui a volé dès 1940, alors que le HO-II allemand, pure aile volante, avait volé dès 1935 (magnifique engin filmé ici). Avec le modèle IX, ou GO 229, on aboutit à quelque chose qui a plus de cinquante années d’avance : cet appareil pourrait ressortir des hangars aujourd’hui qu’on ne le trouverait pas dépassé. Des passionnés américains viennent d’ailleurs de lui rendre un bel hommage en reconstruisant un appareil à parti du le seul prototype découvert (et qui avait volé brièvement aux Etats-Unis) , resté entreposé pendant des années dans les réserves du musée du Smithsonian Institute sans jamais plus y être exposé. Reimar Horten émigrera plus tard en Argentine, et sera à l’origine du premier avion à réaction argentin, le Pulqui (son fils Diego se souvient ici des expérimentations argentines de son père).

Les frères Horten, mais aussi Alexander Martin Lippisch, lui aussi fan de planeur, mais également dévoré par une passion pour les ailes de forme particulières pour l’époque : l’aile delta, notamment, sujet de la plupart de ses expérimentations. Cette aile si particulière, ou l’aile en flèche qu’imposaient les vitesses rapides... avec les déboires attenant. Les premiers moteurs fusée ou à réaction ayant un faible rendement, on demanda en effet très vite aux ingénieurs désireux de vaincre des records de vitesse d’éliminer au mieux les frottements aérodynamiques inutiles. Beaucoup songèrent alors à se passer de queue, génératrice de traînée et ralentissant les appareils. C’est comme cela qu’est né le Messserschmitt Komet, appareil sans queue dessiné par Lippisch, sur la base... d’un planeur expérimental, le DFS 194. Equipé d’un moteur fusée, il devint le Me-163, le chasseur de bombardiers de haute altitude emblématique de la fin de la seconde guerre mondiale. Le Me-163e, un avion extrêmement dangereux à piloter car instable... mais aussi en raison de la nature même de son propulseur, fonctionnant au mélange peroxyde d’hydrogène et d’ un à l’ hydrazine/méthanol, appelés C-Stoff et T-Stoff, tous deux extrêmement toxiques. Lors d’un vol d’essai du Me-163, après quelques secondes de vol, et un nuage de vapeur entourant l’appareil, le pilote d’essai réussit à poser l’appareil en catastrophe, l’avion s’arrêtant finalement sur son patin d’atterrissage (ses roues étaient largables). Quand on ouvrit le cockpit, le corps de l’infortuné pilote avait entièrement disparu, rongé par l’acide fabriqué par la combinaison des carburants à bord qui s’étaient répandus dans l’avion...

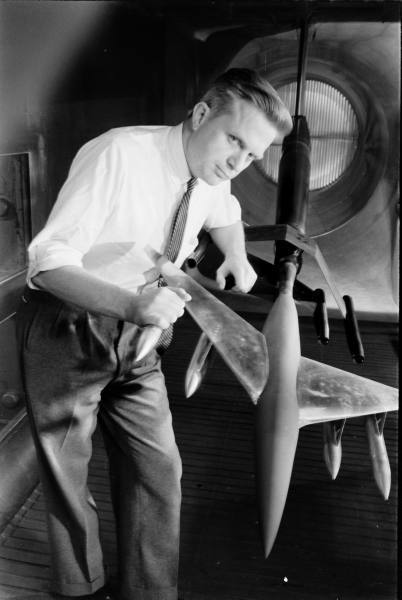

Lippish avait aussi testé une des premières ailes delta pures, sous forme de planeur remorqué, le Lippisch DM-1, un appareil lui aussi révolutionnaire. La guerre avait interrompu ses recherches, mais elles reprirent aux Etats-Unis sous la forme d’un petit chasseur à aile delta, le XF-92 de Convair dont le dessin devait énormément aux expérimentations de Lippisch. Son premier vol remonte au 8 Juin 1948, et l’appareil restera expérimental avant de partir au musée en 1953, ayant prouvé que cette forme d’aile était viable désormais. L’année auparavant, Convair s’est déjà lancé dans la construction de son successeur, le YF-102 (intitulé au départ "MX-1554 project"), qui effectua son vol inaugural le 24 octobre 1953. Présenté comme le "chasseur du futur", calculé pour voler à 1400 km/h, l’avion présenta vite un comportement de fer à repasser volant. Un second prototype équipé d’un réacteur plus puissant n’y fit rien : l’avion, c’est simple refusait ostensiblement de passer la barrière fatidique de Mach1 !

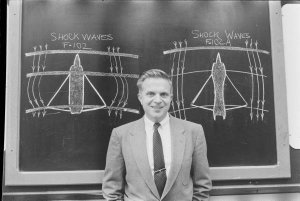

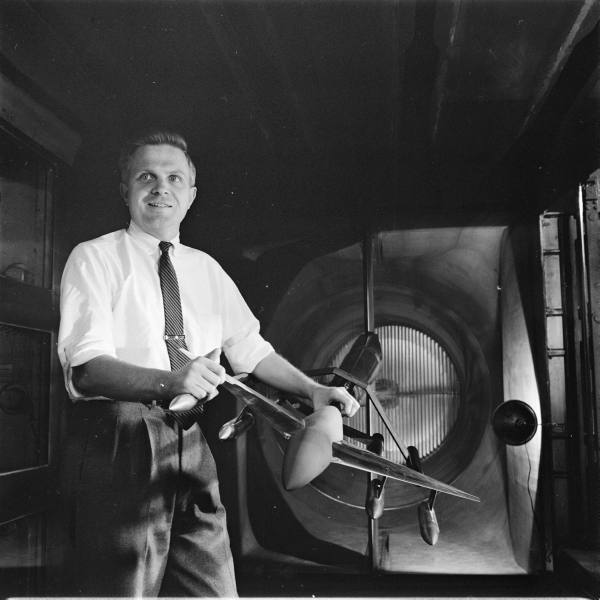

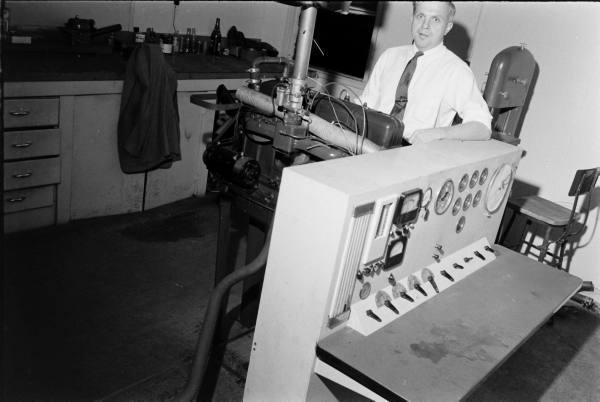

C’est alors qu’on fit appel à Richard T. Whitcomb, qui, à ce moment précis, dans sa soufflerie de la NACA (future NASA) du Langley Memorial Aerodynamic Laboratory à Hampton Roads, en Virginie, venait de découvrir un principe fondamental d’aérodynamique. En fait un principe découvert avant lui par un ingénieur.. allemand, Otto Frenzl, qui définissait que ce qui comptait, dans les grandes vitesses, c’était de minimiser au maximum les frottements et les tourbillons, principalement ceux induits à la jonction aile-fuselage, où, pour les réduire, il convenait de rétrécir à cet endroit la section de ce même fuselage. En résumé, en "pinçant" l’avion à cet endroit, et en lui donnant en quelque sorte un corps en forme de bouteille de Coca-Cola, et en allongeant en même temps son corps, l’avion, avec le même réacteur, devrait aller plus vite. Whitcomb appela ça la "loi des aires"... et sa découverte empirique (il semble bien qu’il naît pas connu les travaux de Frenzl) fut une vraie révolution en matière d’aérodynamique : on"pinça" donc le corps de l’infortuné YF-102 pour lui faire une taille de guêpe ou une cure de régime "Marylin Monroe" comme on surnomma le travail de tôlerie des techniciens de Convair. Et avec l’aide d’un réacteur augmenté de 20% en poussée, l’avion fit enfin retentir son bang sonique dans le désert californien, le 21 December 1954, à la grande satisfaction de Convair, que les déboires de l’appareil avait failli mettre en faillite. Tous les successeurs du F-102 subirent le même sort, notamment le superbe B-58 Hustler, dans lequel beaucoup voient le sommet de la l’application de la loi des aires. Avec également le Republic Thunderchief, surnommé "la bûche" pour évoquer sa "légèreté" intrinsèque. Le chasseur-bombardier emblématique de la guerre du Viet-Nam. Un véritable monstre.

Le F-102 A, encore plus "étiré" que le YF-102 modifié, combla tous les espoirs placés en lui : il devint la pièce maîtresse de la protection du pays, fut construit à 889 exemplaires...vola au Viet-Nam, et devint même l’avion sur lequel l’ancien président G.W. Bush aurait fait son service dans l’Air Gard... quoique ses heures réelles de vol soient sujettes à caution. Pour beaucoup, même pris en photo sur l’échelle de coupée de l’appareil, il n’aurait jamais volé avec. Ou très peu en tout cas. Ce ne serait pas le seul mensonge de sa carrière. Chez Convair, en tout cas, taille de guêpe et ailes deltas firent longtemps bon ménage, visiblement.

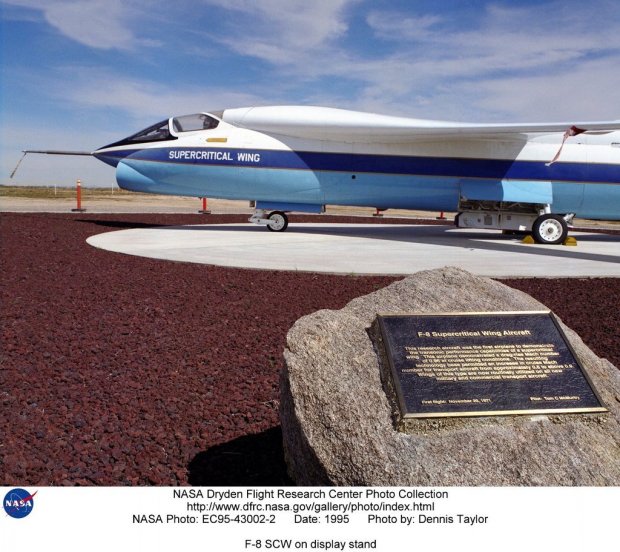

Plus tard, dans les années 70, le nom de Whitcomb réapparu avec une bien étrange notion : celle de l’aile super ou hyper-critique. Une aile dotée d’un drôle de profil : presque plate sur le dessus, creusée et incurvée à l’arrière sur le dessous. Si on y ajoute la taille de guêpe, ça donne un appareil qui vole à l’économie en consommant jusqu’à 10% de carburant en moins. La NASA fabriqua pour vérifier les calculs de Whitcomb un superbe engin, sur une base de F-8 Crusader dont l’aile haute se prêtait parfaitement à l’expérimentation, car, montée sur un vérin pour en faire varier l’incidence, elle était facilement amovible, et on pouvait en tester plusieurs de différentes en enlevant quelques boulons seulement. L’avion construit en 1969 vola dès le 9 mars 1971, vola à près de Mach 1,7. Son aile particulière démunie de "flaps" le faisait atterrir à plus de 320 km/h, si bien qu’il dût être testé au-dessus des célèbres lacs salés pour pouvoir se poser en toute sécurité . Dès le 26 mai 1971, l’aile supercritique de Whitcomb dépassait Mach1, le pari était gagné. L’engin démontra qu’on économisait 15% de puissance pour passer Mach1, et qu’un avion de transport de passager qui serait équipé d’une aile similaire économiserait avec 2,5 % de carburant : l’air de rien, c’était une économie plus qu’intéressante, et les ingénieurs de Boeing ou d’Airbus se mirent à fabriquer à partir de cette date des avions munis de de type d’aile. Whitcomb avait changé la face du monde de l’aviation.

Whitcomb, lui, savait bien que sa première découverte était inapplicable aux avions de transport, obligés de conserver la même section tout le long de leur fuselage. Alors il chercha encore, et c’est en voyant un cliché assez connu de tourbillons générés lors de l’atterrissage d’un de ces avions civils qu’il eût l’illumination : celle de ses fameuses Winglets, ses excroissances de bout d’ailes qui permettent d’éliminer ces tourbillons en canalisant le flux d’air généré à l’extrémité de l’aile. Plusieurs formes furent testées, au départ des petits winglet doubles, pour aboutir aux plus grandes lames actuelles. Une formule adaptable sur tous les types d’avion, du plus gros au plus petit, dans le but cette fois encore de réaliser des économies de carburant : une aile générant moins de tourbillons exige une puissance moindre pour voler. Toute sa vie, Whitcomb aura eu cette obsession véritable de la rentabilité aérodynamique, une obsession rendue réalisable ces dernières années grâce aux progrès des matériaux et des commandes tout électriques, qui permettent aujourd’hui de fabriquer des ailes incurvées, munies à la fois d’ailerons complexes et d’un profil supercritique : il suffit de regarder un A-380 (muni de Winglets !) de face pour s’en apercevoir.

Documents joints à cet article

26 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON