La campagne européenne antitabagique : des « images chocs »

Ils en fabriquent tous les jours. Ils en font profession. Or, les mots dont ils usent pour les nommer comme l’analyse qu’ils en font, est d’une rare indigence. Dans un beau mimétisme moutonnier, les médias traditionnels n’ont eu qu’une expression à la bouche, inlassablement répétée de radios en journaux pour qualifier les images de la nouvelle campagne européenne antitabagique : ce seraient des « images chocs » à en croire Libération. Fr (27.05.2009) ou des « photos chocs », selon La Tribune.fr (29.05.2009) ! Sans doute une réminiscence du slogan idiot de Paris-Match !

Une exhibition du malheur d’autrui

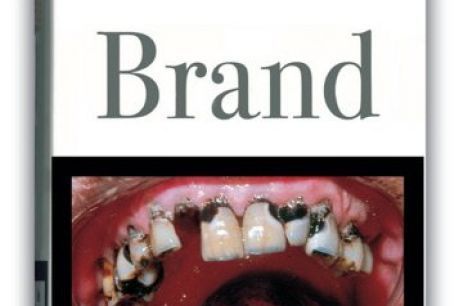

Qu’il s’agisse d’une dentition ravagée ou de poumons goudronnés, elles sont une exhibition du malheur d’autrui. Or, ce type de spectacle a pour effet de déclencher un réflexe inné d’attirance particulier nommé voyeurisme. L’être humain est ainsi fait que l’exhibition du malheur des autres ou de leur plaisir capte aussitôt son attention au point parfois de le conduire jusqu’à la transe. Il se joue en lui une sorte de jeu de rôles par identification devant le plaisir d’autrui, ou par différenciation quand il s’agit de son malheur : dans ce dernier cas, le malheur de l’autre lui rend sensible le bonheur d’en être épargné, jusque-là imperceptible.

Cette première jouissance n’est pas une manifestation d’égoïsme mais un réflexe de simple sauvegarde personnelle. Il est en général associé à un autre réflexe inculqué par l’éducation, le réflexe socioculturel conditionné de compassion et d’assistance à personne en danger sur lequel se fonde cette fois la survie du groupe social. Le devoir de secourir son semblable en détresse entre dans un contrat de réciprocité qui caractérise une société humaine.

Cet appel humanitaire auquel nul ne peut rester insensible sans renier son humanité, est si puissant que les prédateurs ont tout suite vu le profit qu’ils pouvaient en tirer. Ils en ont fait un leurre, le leurre d’appel d’humanitaire, qui se distingue de l’appel humanitaire proprement dit par des leurres auxiliaires : la mise hors-contexte prive en général les cibles visées de l’information nécessaire pour comprendre ces situations de détresse ; quant à la métonymie et à l’amalgame, ils imposent des relations de cause à effet invérifiables et des assimilations de solutions abusives. Le leurre d’appel humanitaire vise seulement à susciter par des mises en scène simulées le réflexe de compassion attendu, associé le plus souvent à un réflexe de culpabilisation. Le prédateur guette précisément cet inconfort provoqué pour proposer obligeamment son soulagement par une incitation à verser de l’argent à un organisme chargé de jouer le médiateur entre le donateur et les victimes.

Des images épouvantails

À l’évidence, ce n’est pas le cas de figure des photos choisies ici pour cette campagne antitabagique, puisque l’exhibition du malheur d’autrui ne vise pas à déclencher de réflexe altruiste, mais au contraire un réflexe de conservation personnelle chez le fumeur, la peur avec la fuite du tabac comme solution pour échapper à la menace et assurer sa survie.

Par le contexte du paquet de cigarettes, une relation de cause à effet est, de fait, imposée d’office. Chaque image d’organe détruit est une métonymie de la nocivité du tabac : en voici les effets désastreux, est-il dit au fumeur qui prend une cigarette. Comme les épouvantails plantés dans un verger pour effrayer les oiseaux qui aiment ses fruits, ces photos visent à éloigner le fumeur du tabac. Ce ne sont donc pas des "photos chocs", mais des "photos épouvantails".

Quelle efficacité en attendre ? Il faut d’abord que le fumeur admette la métonymie avec la relation de cause à effet qu’elle impose entre tabac et destructions organiques. La mise hors-contexte structurelle de l’image n’y aide pas : l’association de l’image épouvantail au tabac peut être rejetée comme gratuite. Et puis ne se persuade-t-on pas facilement que ça n’arrive qu’aux autres ? On voit parfois des oiseaux perchés tranquillement sur des épouvantails. Surtout la dépendance au tabac, comme du reste à l’alcool, est elle-même un réflexe sédatif compensateur dicté par une frustration existentielle présente qui rend sourd et aveugle aux risques mortels futurs prétendument allégués.

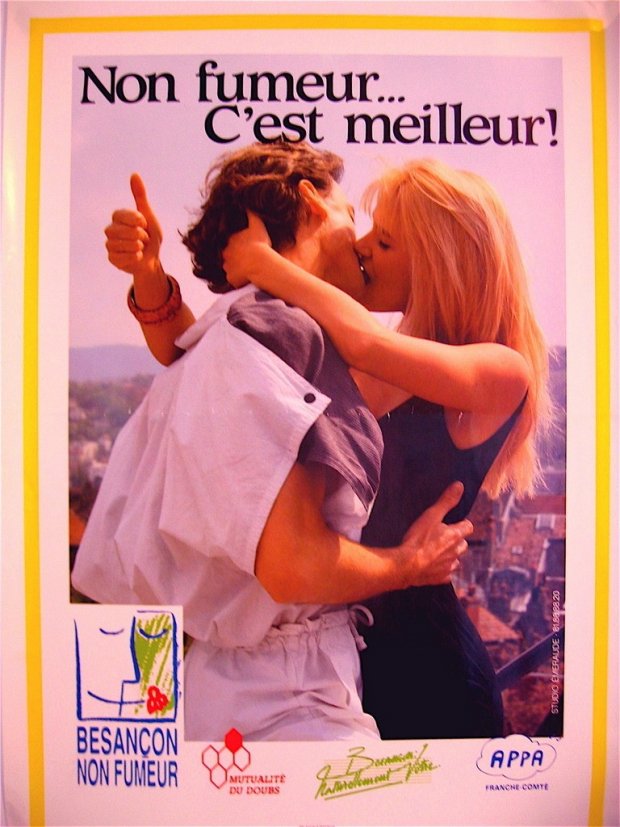

C’est pourquoi, l’idée retenue par la municipalité de Besançon en 1995 paraissait peut-être plus habile. Puisqu’il est plus facile d’inciter au plaisir que d’appeler à y résister, et plutôt que de chercher à provoquer une peur incertaine, elle visait à susciter un conflit de plaisirs chez les jeunes : « Non-fumeur, c’est meilleur ! » assurait une affiche montrant un couple en train de savourer un baiser. Le plaisir de fumer était ainsi présenté comme l’ennemi du plaisir sexuel ou du moins comme un obstacle au rendement de « ce moteur majeur de l’existence » qu’est la satisfaction du désir sexuel. L’amoureuse levait dans le dos de son partenaire le pouce de son poing fermé pour dire tout le plaisir d’embrasser une bouche qui ne pue pas le tabac. Paul Villach

Documents joints à cet article

21 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON