La mort d’Elie Wiesel : A titre de Mémoires

De tous les grands intellectuels juifs comme de tous les rescapés de l'Holocauste, Elie Wiesel, qui vient de disparaître, ce 2 juillet 2016, à l'âge de 87 ans, est celui que j'ai le mieux connu. De lui, j'avais certes déjà lu, lors de mon adolescence, La Nuit (1958), l'un des témoignages les plus bouleversants qui soient, admirable de dignité humaine, sur la Shoah. Mais c'est en 1989, année de la chute du Mur de Berlin (advenue le 9 novembre 1989), trois ans après qu'il ait obtenu, en 1986, le prix Nobel de la paix, que je l'ai rencontré.

MA RENCONTRE, A PARIS, AVEC ELIE WIESEL

Je me souviens. C'était à Paris, à l'Hôtel des Saints Pères, là où il avait l'habitude de loger lorsqu'il allait chez son éditeur français de l'époque, Grasset, que je l'ai vu pour la première fois. En ce temps-là, je réalisais des entretiens, avec des grandes figures de l'intelligentsia internationale (Vaclav Havel, Günter Grass, Simon Wiesenthal, Eugène Ionesco, Marek Halter, Jean Baudrillard, Ismaïl Kadaré, Alexandre Zinoviev, Andreï Sakharov...), pour un des principaux journaux d'Italie, le quotidien « Corriere della Sera », dont le siège de la rédaction centrale est à Milan, où j'habitais alors.

C'est ainsi, dans le petit mais charmant bar de cet hôtel parisien, qu'Elie Wiesel m'a accordé, pour ce même journal, la première de ses interviews. C'était à propos du Carmel d'Auschwitz, dont il contestait, en tant que rescapé de ce camp nazi précisément, la présence, qu'il considérait comme indécente et même irrespectueuse, sinon blasphématoire, au regard de la mémoire de ses proches, dont sa mère et sa petite sœur, qui y périrent dans des circonstances atroces (son père, lui, mourut dans le camp de concentration de Buchenwald, où Wiesel se rendit il n'y a guère si longtemps, en 2009, en compagnie du président américain Barack Obama et de la chancelière allemande Angela Merkel).

ENSEMBLE A NEW YORK, CHEZ LUI, UN JOUR DE SHABBAT

Je revis ensuite Elie Wiesel à de nombreuses reprises, y compris à New York, où il me reçut même, un après-midi de février 1991, chez lui, dans son bel et vaste appartement, rempli de livres et de manuscrits, de la Third Avenue, artère située dans le centre de Manhattan. Je me rappelle. C'était, ce jour-là, Shabbat, et Wiesel, en rigoriste pratiquant du judaïsme qu'il était, ne travaillait pas, refusant même, dans une totale obédience aux interdits prescrits par sa religion, de prendre en main un simple stylo pour écrire ! Je retournai donc dès le lendemain matin chez lui, après ce même Shabbat, afin qu'il me dédicaçât, de sa propre main, les deux livres que je lui tendis alors, La Nuit et L'Oublié (tout un symbole !), où il m'écrivit ainsi ces mots bienveillants : « Pour Daniel S. Schiffer, qui écoute et qui comprend. Avec amitié. Elie Wiesel. 17 février 1991 » Ce livre, je le conserve bien sûr précieusement, aujourd'hui plus que jamais, maintenant qu'il n'est plus, sur une des étagères de ma propre bibliothèque, dans mon bureau.

LA GUERRE EN EX-YOUGOSLAVIE

Ce fut toutefois en août 1992 que nos liens se renforcèrent véritablement, se tissèrent de manière plus approfondie. La guerre en ex-Yougoslavie faisait alors rage. C'était même, cet été-là, l'époque où étaient projetées, sur les écrans de télévision du monde entier, les terribles images des camps de prisonniers détenus, en Bosnie, par les Serbes : celui, notamment, d'Omarska, tristement célèbre, où l'on voyait des hommes affamés, décharnés et apeurés, reclus derrière des fils barbelés. D'aucuns y percevaient même là, de sinistre mémoire, comme une infâme et criminelle résurgence des camps nazis : Hitler et Milosevic, le président de la Serbie d'alors, étaient accolés ensemble, en une même synthèse mortifère, sur d'immenses affiches placardées dans tout Paris, une bonne partie de la France et certains pays d'Europe. C'est alors que, perplexe et curieux tout à la fois, je demandais à Elie Wiesel ce que, en tant que témoin de la Shoah et rescapé d'Auschwitz précisément, mais aussi en tant que prix Nobel de la paix et donc, à ce titre, l'une des consciences les plus écoutées, il pensait réellement de cet amalgame. Sa réponse, certes fermes mais néanmoins nuancée, fut la suivante, que j'ai immédiatement publiée, là encore, dans le « Corriere della Sera » : « les camps de prisonniers serbes, quelle que soit leur horreur, éminemment condamnable, ne peuvent être comparés pour autant, à moins de tomber dans un révisionnisme historique de mauvais aloi, aux camps de concentration nazis, crime unique dans les annales de l'inhumanité ».

MON VOYAGE, AVEC ELIE WIESEL, EN BOSNIE : LE CAMP SERBE DE MANJACA

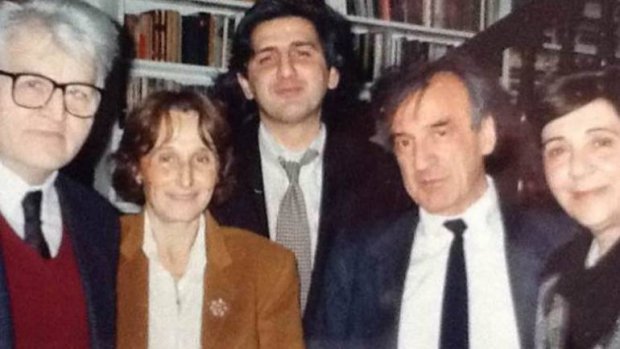

- Elie Wiesel (au centre), avec Daniel Salvatore Schiffer (derrière lui), en novembre 1992 à Belgrade, chez l’écrivain et académicien serbe Dobrica Cosic (à gauche sur la photo), alors président de la République Fédérale de Yougoslavie - © Jeanie Toschi Marazzani Visconti

C'est ainsi que, trois mois après seulement, à la demande de Dobrica Cosic, écrivain et académicien serbe, mais surtout président fraîchement élu de la petite et nouvelle République Fédérale de Yougoslavie, composée alors, après l'éclatement de ce pays, des seules républiques de Serbie et du Monténégro, j'ai moi-même organisé, en novembre 1992, le voyage d'Elie Wiesel en Bosnie (un peu comme le fit Bernard Kouchner, à Sarajevo, avec François Mitterrand) afin d'y aller mener une enquête plus objective, en toute liberté et loin du manichéisme médiatico-intellectuel ambiant (où les Serbes étaient unilatéralement « diabolisés » tandis que les Bosniaques étaient systématiquement « angélisés »), sur la réalité de ces camps serbes.

Je ne reviendrai certes pas ici sur le déroulement, les circonstances et les détails, de ce fameux voyage humanitaire. Je l'ai relaté à suffisance, du reste, en un de mes précédents ouvrages en la matière, Requiem pour l'Europe - Zagreb, Belgrade, Sarajevo, sorte de journal de guerre que j'ai ensuite publié, en juin 1993, aux Éditions L'Âge d'Homme. Qu'il me soit cependant permis de rappeler, ici, que c'est suite à cet important voyage, où nous avions rencontré tous les dirigeants concernés (Slobodan Milosevic, Dobrica Cosic, Radovan Karadzic et Alija Izetbegovic), à l'exception du président croate, Franjo Tudjman, en raison de son antisémitisme notoire, que j'ai alors contribué à faire fermer, en l'honneur d'Elie Wiesel précisément, le plus grand camp de prisonniers serbe de Bosnie : celui de Manjaca, où furent ainsi libérer en trois jours (les 14, 16, et 18 décembre 1992), sous mon contrôle effectif sur le terrain, près de trois mille hommes, Bosno-Musulmans pour la plupart, aux côtés desquels étaient également retenus captifs quelques dizaines de Croates. Ces faits et gestes sont aujourd'hui dûment consignés, pour la vérité de l'histoire, dans les archives judiciaires et documents officiels du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, le TPIY, dont le siège est, comme chacun sait, à La Haye.

REGRETS ET HOMMAGE : UN JOUR DE DEUIL POUR L'HUMANITE

Un élément de taille est toutefois à mettre, en ce douloureux épisode de mes souvenirs personnels avec Elie Wiesel, au nombre de mes plus cruels mais sincères regrets : le fait qu'il ne me pardonna jamais, lors de cette enquête que nous avions alors pourtant menée ensemble, animés par une confiance que nous pensions réciproque, d'avoir osé dénoncer publiquement, contre le dogme anti-serbe de ce temps-là, l'existence de prisons bosniaques, dont celle de Viktor Bubanj, dans le centre de Sarajevo, où étaient enfermés, dans des conditions peut-être plus horribles encore que celles du camp de Manjaca, des dizaines de prisonniers serbes, pour la plupart civils, à l'évidence torturés, de surcroît, de la manière la plus abominable qui fût. Aussi, face à cette monstruosité pourtant patente, le silence d'Elie Wiesel, fût-ce pour des raisons politico-diplomatiques, heurta-t-elle, je dois bien l'avouer aujourd'hui, la conscience du jeune idéaliste, quelque peu romantique et même un peu naïf, que j'étais encore alors. Il n'est pas toujours aisé de se vouloir libre, en ne répondant qu'au tribunal de sa propre et seule conscience, jusqu'au bout !

Mais qu'à cela ne tienne, et à Dieu ne plaise : je pleure tout de même aujourd'hui, lui rendant ici un légitime hommage, la mort de ce grand humaniste, inlassable artisan d'une juste paix entre les hommes, que fut effectivement Elie Wiesel, que j'ai malgré tout, même lorsque nous prîmes nos distances critiques l'un de l'autre, beaucoup aimé et, surtout, admiré, presque comme un père à un moment de ma vie.

Oui, sa perte est immense : jour de deuil pour l'humanité comme pour moi !

DANIEL SALVATORE SCHIFFER*

* Philosophe, auteur, notamment, de Requiem pour l'Europe - Zagreb , Belgrade, Sarajevo (Éditions L'Âge d'Homme) « La Philosophie d'Emmanuel Levinas - Métaphysique, esthétique, éthique » (Presses Universitaires de France) et Le Testament du Kosovo - Journal de guerre (Éditions du Rocher).

60 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON