La vie en Russie vers 1927/1930

Nous avons vu qu’en 1921, après la révolution et la guerre civile, la Russie était dans une situation de grande misère avec des régions touchées par la famine. La situation politique était également désastreuse. La révolution prolétarienne était finalement victorieuse mais dans un pays où les prolétaires étaient minoritaires. La grande masse de la population était la paysannerie. Les bolchéviques n’ont pu l’emporter que parce qu’ils ont su s’allier avec la paysannerie. Cependant, celle-ci a été durement touchée par la guerre civile. La conscription qui a envoyé les jeunes paysans sur le front et les réquisitions pour alimenter l’armée et les villes ont soulevé des révoltes qui ont culminé avec celle de Cronstadt. (Voir : « Le capitalisme en Russie après la révolution de 1917 »)..

Nous avons vu aussi qu’en mai 1927, une opposition à Staline se manifeste pour la dernière fois au sein du parti (voir : « Le combat de l’opposition de gauche en Russie »). Trotsky rédige une déclaration qui est envoyée au Comité Central du PCUS. Ce texte est signé par 83 militants presque tous anciens bolchéviques d’octobre 1917 dont Zinoviev, Préobrajensky, Radek, Smirnov, Smilga. Il a été ensuite contresigné par 3 000 autres militants. C’est donc plus qu’un simple texte de Trotsky. C’est en fait le manifeste sur lequel s’est rassemblée l’opposition. Ce texte dénonçait essentiellement les fautes commises par Staline en politique extérieure lesquelles avaient contribué à la défaite de la deuxième révolution chinoise (Voir « L’échec de la deuxième révolution chinoise ») et à l’échec la grève générale en Angleterre le 4 mai 1926 (Voir « La grève générale de 1926 en Angleterre »). Mais, dans ce texte, Trotsky critiquait aussi la politique intérieure de Staline. Je vais donc revenir sur ce qu’il disait.

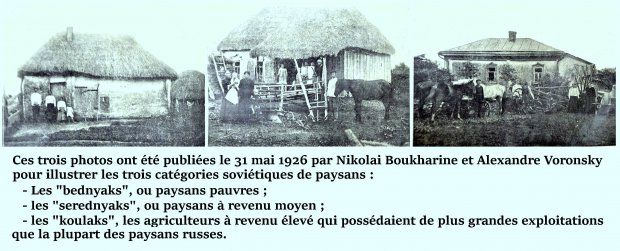

Je vais en effet essayer de montrer ce qu’était la vie des russes vers 1927/1930. C’est le moment où Staline met brutalement un point final à la politique de la NEP mise en place en 1921 par les bolchéviques à l’initiative de Lénine. Le 1er octobre 1928 est officiellement adopté le premier plan quinquennal. L’objectif affiché est de combler en quelques années le retard accumulé en matière d’industrialisation par rapport aux puissances occidentales. Or, l’opposition à Staline qui se manifeste en mai 1927 demande un infléchissement de la politique de la NEP pour réduire les inégalités sociales. Elle ne demande pas une rupture brutale avec cette politique. Mais, à ce moment, Staline refuse de voir que les inégalités sociales se creusent. En fait, il s’appuie sur les privilégiés pour isoler les anciens bolchéviques. Il minimise l’importance des paysans riches : les koulaks. Ceux-ci sont surreprésentés dans les organes du parti où se prennent les décisions.

Mais, soudainement, Staline change d’avis. Trotsky écrit dans « La révolution trahie » (p. 19) :

« La population apprit avec stupeur, le 15 février 1928, par un éditorial de la Pravda, que les campagnes n’avaient nullement l'aspect sous lequel les autorités les avaient dépeintes jusqu'à ce moment, mais ressemblaient fort au tableau qu’en avait tracé l'opposition exclue par le congrès. La presse qui, la veille, niait littéralement l'existence du koulak, le découvrait aujourd’hui, sur un signal d'en haut, non seulement dans les villages mais encore dans le parti. ».

Deux ans plus tard, Staline lance une politique de collectivisation à outrance

« En novembre 1929, Staline, rompant avec ses propres hésitations, annonce la fin de l'agriculture parcellaire : Par villages entiers, par cantons, par arrondissements même, les paysans entrent dans les kolkhozes. »

Revenons donc à la déclaration de 1927, pour voir ce qu’était la situation après six années d’application de la Nouvelle Politique Economique.

« L'économie de l'Union soviétique en général a terminé sa période de reconstitution. Pendant cette période, on a enregistré dans la construction économique des victoires sérieuses. L'industrie, l'économie rurale et d'autres branches de l'économie sont prêtes à atteindre le niveau d'avant-guerre et même le dépassent (dans le domaine de la coopération on enregistre des succès analogues). Ces victoires sont les meilleures preuves de la justesse de la formule de la Nouvelle Politique Economique, proclamée par Lénine et la meilleure réponse aux ennemis de la Révolution d'Octobre.

Le pays de la dictature prolétarienne s'est révélé tout à fait capable de travailler à la construction socialiste, il a démontré les premiers succès dans ce domaine, préparant ainsi avec le prolétariat d'autres pays la victoire définitive du socialisme dans le monde entier. »

Dans « La révolution trahie », Trotsky sera plus précis à ce sujet. Il explique que la NEP a permis en cinq ans de revenir au niveau de la production industrielle d’avant-guerre c’est-à-dire qu’elle a permis à la Russie de se sortir de la misère dans laquelle elle s’était enfoncée à la suite de la guerre impérialiste puis de la guerre civile (de 1914 à 1921).

« La production industrielle de 1921, l'année qui suivit la fin de la guerre civile, s'éleva, dans le meilleur des cas, au cinquième de celle d'avant-guerre. (p. 13) »

« Dès 1923, grâce à la première impulsion venue des campagnes, l'industrie se ranima et ce fut pour faire preuve aussitôt d'une intense activité. Il suffit d'indiquer que la production double en 1922 et 1923 et atteint en 1926 son niveau d'avant-guerre, ce qui signifie qu'elle a quintuplé depuis 1921. (p. 14) »

Il explique aussi que l’introduction d’une part d’économie libérale dans l’agriculture décidée par la NEP s’est depuis amplifiée.

« L'emploi de la main-d'œuvre salariée dans l'agriculture et la location des terres furent légalisés en 1925. (p 15) »

Cela a contribué à faire apparaître de plus en plus d’inégalités sociales dans les campagnes.

Dans sa déclaration de mai 1927, Trotsky remarque aussi que les progrès réalisés depuis 1921 se heurtent maintenant à la politique stalinienne du socialisme dans un seul pays. Rappelons que pour les marxistes (i.e. les trotskystes) une révolution socialiste dans un pays doit nécessairement s’étendre géographiquement à d’autres pays mais aussi à l’intérieur du pays en amenant plus de justice sociale, plus de libertés, plus de démocratie. Si cela ne se produit pas la révolution aboutira d’une façon ou d’une autre à un échec. Or, Trotsky remarque que bien des difficultés font craindre que la révolution ne s’étende pas plus à l’intérieur qu’à l’extérieur où il a constaté que la politique de Staline a mené à des défaites en Chine et en Angleterre.

« Dans le bilan de l'époque de reconstruction, on constate, en même temps que des acquisitions sérieuses, de grosses difficultés. Ces difficultés proviennent de l'insuffisance du développement des forces productives et de notre retard économique. Elles sont renforcées du fait qu'on les cache aux larges masses du parti. Au lieu d'une analyse marxiste de la situation réelle de la dictature prolétarienne en URSS, on apporte au parti une fausse théorie petite-bourgeoisie, « théorie du socialisme dans un seul pays », qui n'a absolument rien de commun avec le marxisme et le léninisme.

Ce grossier recul du marxisme fait que le parti a plus de difficultés à voir le contenu de classe des processus économiques qui se produisent actuellement.

Les phénomènes négatifs de l'époque de la révolution que nous visons sont concrétisés par la situation très pénible des larges masses de la population et par des regroupements de classes hostiles au prolétariat. »

Trotsky constate que les inégalités sociales se creusent. Les privilégiés sont les koulaks (riches exploitants agricoles) ; les nepmans (hommes d’affaires) et les bureaucrates (cadres administratifs).

« Les questions des salaires et du chômage prennent un caractère plus aigu.

Une fausse politique accélère la croissance des forces hostiles à la dictature prolétarienne : les koulaks, nepmans, bureaucrates. Ceci mène à l'impossibilité d'utiliser dans la mesure voulue et dans la mesure due les ressources matérielles qu'il y a dans le pays pour l'industrie et pour l'économie d'État. Le retard de la grosse industrie sur les demandes qui lui proviennent de la part de l'économie nationale (disette de marchandises, hauts prix, chômage) et de tout le système soviétique en entier (la défense du pays) amène le renforcement des éléments capitalistes dans l'économie de l'Union soviétique, surtout à la campagne. »

La NEP a dans un premier temps permis d’augmenter les salaires mais ce n’est plus le cas en 1927. L’ouvrier ne peut augmenter ses revenus qu’en travaillant davantage, avec plus de rendement…

La croissance des salaires s'est arrêtée, il y a même des tendances à les baisser, pour certains groupes d'ouvriers. A la place du système qui existait avant et qui consistait à augmenter les salaires suivant la croissance de la production, actuellement, on applique comme règle générale que les salaires ne peuvent augmenter qu'à condition de l'augmentation du rendement de l'ouvrier (intensification du travail : voir § 2 de la décision du Congrès des Soviets sur le rapport du camarade Kouibichev). En conclusion, l'ouvrier en URSS ne peut, à l'heure actuelle, améliorer son bien-être, non suivant le développement de l'économie du pays et de la technique comme autrefois, mais il ne peut le faire qu'à la condition de se dépenser davantage et de fournir un plus grand effort physique. C'est pour la première fois qu'on pose ainsi le problème, au moment où l'intensification du travail en général, à l'heure actuelle, a atteint le niveau d'avant-guerre et par endroits l'a dépassé, une telle politique atteint les intérêts de la classe ouvrière ».

Le chômage s’accroit et les logements sont plus onéreux.

Le chômage grandit, non seulement alimenté par les éléments paysans qui quittent la campagne, mais il englobe aussi les cadres du prolétariat industriel, L'augmentation de l'armée des sans-travail empire en général la situation économique de la classe ouvrière.

Les conditions locatives des ouvriers, dans divers endroits, empirent dans le sens du surpeuplement et de la restriction des droits locatifs.

Les dangers grandissants provenant de cet état de choses sont clairs, car les rapports entre le parti et la classe ouvrière sont les éléments décisifs pour l'avenir de notre État ouvrier,

La baisse des prix sur les marchandises manufacturées n'a été acquise que dans une petite proportion. Malgré le vote de l'opposition au plenum en février de cette année pour la résolution qui se prononçait pour la baisse des prix, toute l'agitation officielle est employée à accuser l'opposition de ne pas vouloir la baisse des prix. Une telle agitation induit en erreur le parti et éloigne son attention des problèmes essentiels de notre politique économique. Tandis que le mécontentement et l'impatience à la ville et à la campagne grandissent, le problème de la baisse des prix par ces moyens n'avance pas du tout. »

La grande masse des paysans pauvres n’est plus représentée dans les instances politiques.

« La différenciation de la paysannerie va de plus en plus vite. Du mot d'ordre : « Enrichissez-vous », de l'invitation aux koulaks à « s'intégrer dans le socialisme », le groupe dirigeant du CC (Comité Central) en est arrivé à passer sous silence le processus de différenciation à la campagne, à sous-estimer ce facteur d'une part, et d'autre part, dans la pratique, sa politique a consisté à s'appuyer sur le paysan économiquement fort. Au 10ème anniversaire de la Révolution d'Octobre, la situation est la suivante : plus de 3 millions d'ouvriers agricoles jouent un rôle infime dans les soviets, la coopération et les cellules communistes ; l'attention et l'aide apportées aux paysans pauvres sont encore insuffisantes. La résolution du dernier Congrès des Soviets sur l'économie agricole ne dit mot de la différenciation à la campagne. C'est-à-dire qu'elle se tait sur la question essentielle du développement économique, et politique de la campagne. Tout ceci affaiblit notre soutien à la campagne et entrave l'union de la classe ouvrière et de la paysannerie pauvre avec le paysan moyen. Cette union peut se développer et se renforcer uniquement dans la lutte systématique contre les aspirations exploiteuses des koulaks. On sous-estime chez nous la croissance et le rôle joué par le koulak. Une telle politique a ses dangers qui s'accumulent et qui peuvent subitement exploser. Cependant, l'appareil officiel du parti et des soviets frappe à gauche, et ouvre ainsi largement les portes au véritable danger de classe qui vient de droite.

La proposition d'exonérer de l'impôt agricole 50 % des économies rurales, c'est-à-dire les paysans pauvres et peu aisés, est condamnée avec acharnement bien que la situation politique et économique de la campagne la confirme complètement. Quelques dizaines de millions de roubles sur un budget de 5 milliards sont d'une importance tout à fait minime, alors que prendre cette somme sur les économies rurales peu aisées, c'est accélérer la différenciation à la campagne et affaiblir les positions de la dictature du prolétariat à la campagne. »

J’arrête ici la citation de ce texte que vous pouvez consulter en entier. Nous voyons que l’opposition faisait en 1927 des propositions pour infléchir la politique de la NEP. Il ne s’agissait pas de la remettre entièrement en question puisqu’elle avait assurément permis d’énormes progrès mais il fallait maintenant combattre les inégalités sociales qui apparaissaient et, par la même, combattre les forces réactionnaires. « La proposition d'exonérer de l'impôt agricole 50 % des économies rurales » allait dans ce sens.

Cette vision lucide de la réalité du bilan de ces six années de NEP tranche avec la propagande stalinienne qui vise à faire croire que le socialisme s’édifie rapidement en Russie. La propagande occidentale est loin de rétablir la vérité car, en voulant donner une image repoussante du « socialisme », elle montre qu’en abolissant l’économie libérale toutes les libertés individuelles étaient aussi abolies. Ces deux propagandes s’accordent pour dire que le capitalisme disparait en Russie. En fait, comme nous l’avons déjà montré, vingt ans après la révolution d’octobre le capitalisme n’a pas été aboli.

Pour compléter l’analyse de Trotsky voici maintenant un extrait du « Livre rouge » écrit par son fils et collaborateur : Leon Sédov. Ce livre est écrit en 1937 mais les questions qu’il évoque, dans ce texte, sont très proches de celles qui existaient en 1930. Ce « Livre Rouge » visait, pour l’essentiel, à dénoncer les manipulations du premier procès de Moscou (août 1936) mais nous n’aborderons pas cette question ici. Il dresse un tableau de la situation en Russie bien différent de celui de la propagande stalinienne :

« Le socialisme est édifié, les classes sont abolies, proclame la doctrine officielle du stalinisme. « Le socialisme est édifié », et jamais encore l'Union soviétique n'a connu une telle inégalité, actuellement, presque vingt ans après la révolution d'Octobre : des salaires de 100 roubles et des salaires de 8 à 10 000 roubles. Les uns vivent dans de misérables baraques, ils ont des souliers éculés ; d'autres ont des automobiles somptueuses et vivent dans des appartements magnifiques. Les uns luttent pour se nourrir, eux et leur famille ; d'autres ont leur voiture, des domestiques, une maison de campagne dans la banlieue de Moscou, une villa au Caucase, etc. « Les classes sont abolies », mais quoi de commun entre la vie d'un directeur de trust et celle d'un manœuvre ? Celle d'un maréchal et celle d'un kolkhozien ? Certes, même actuellement, une certaine inégalité serait encore inévitable, mais, et c'est là toute la question, cette inégalité s'accentue d'année en année, prenant les proportions les plus monstrueuses, et l'on fait passer cela... pour le socialisme.

Dans les domaines les plus divers, l'héritage de la révolution d'Octobre est en train d'être liquidé. L'internationalisme révolutionnaire fait place au culte de la patrie dans le sens le plus étroit. Et patrie signifie avant tout autorités. On réintroduit les grades, les décorations, les titres. On rétablit la caste des officiers avec les maréchaux en tête. Les vieux ouvriers communistes sont rejetés à l'arrière-plan ; la classe ouvrière est scindée en couches différentes ; la bureaucratie mise sur le « bolchévique sans-parti », sur le stakhanoviste, c'est-à-dire sur l'aristocratie ouvrière, sur le contremaître et, avant tout, sur le spécialiste et l'administrateur. On rétablit l'ancienne famille petite-bourgeoise, qu'on idéalise de la façon la plus conventionnelle ; malgré les protestations générales, on interdit l'avortement, ce qui, dans les conditions matérielles difficiles, dans l'état primitif de la culture et de l'hygiène, signifie l'esclavage de la femme, le retour aux temps d'avant la révolution. On a abrogé le décret de la révolution d'Octobre sur l'école nouvelle. L'école est réformée sur le modèle de la Russie tsariste : on réintroduit l'uniforme pour les élèves, non seulement pour enchaîner leur indépendance, mais aussi pour faciliter la surveillance hors de l'école. Pour apprécier un élève, on se base sur ses notes de conduite, on s'oriente vers l'élève soumis et docile, et non pas vers l'écolier vivant et indépendant. La vertu fondamentale de la jeunesse, c'est aujourd'hui le « respect des aînés », à côté du « respect de l'uniforme ». On a créé toutes sortes d'inspecteurs pour surveiller la conduite et les mœurs de la jeunesse. On a dissous l'Association des vieux bolchéviques et celle des anciens forçats politiques. Ils rappelaient trop le « maudit » passé révolutionnaire.

Dans le domaine de l'économie, c'est une marche à vive allure vers la droite, on rétablit le marché, le système de l'équilibre financier des entreprises, le travail aux pièces. Après l'abolition administrative des classes, la direction staliniste en est venue à miser sur les gens aisés ; c'est sous ce signe que s'effectue la différenciation entre les kolkhozes et à l'intérieur des kolkhozes.

« Le socialisme est édifié » ... Mais il y a dans le pays un nombre immense de prostituées, et la prostitution croît. Or, la prostituée est le plus souvent une ouvrière ou une employée mal payée, ou encore une ancienne kolkhozienne chassée de son village par la faim. La plaie des enfants abandonnés est loin d'être fermée.

« Le socialisme est édifié », c'est dire que l'État doit dépérir et qu'en tout cas le rôle de la contrainte doit diminuer de plus en plus. C'est le contraire qui se passe. Jamais encore la répression n'a eu un caractère aussi général et aussi rigoureux, et cette répression, dirigée dans le passé contre les ennemis de classe du prolétariat, est dirigée maintenant contre le prolétariat lui-même, car c'est contre lui que la nouvelle couche sociale dominante, la bureaucratie, défend ses privilèges matériels. Par tous les moyens, la bureaucratie s'approprie une part énorme du revenu national. Elle a quelque chose à défendre ! La bureaucratie soviétique, qui s'engraisse et prospère, défend avec rage ses privilèges, sa vie « aisée et heureuse », contre les masses privées de droits.

Mais en même temps, la situation matérielle des masses s'améliore, quoique à une extrême lenteur, bien moins rapidement que croît l'inégalité. »

Retenons trois traits essentiels qui ressortent de cette description :

- Les revenus de la population ont globalement augmenté. Les russes vivent mieux que dans les années qui ont suivi la révolution.

- Ce sont surtout les koulaks, nepmans et bureaucrates qui profitent du progrès. Les inégalités sociales augmentent.

- De nouvelles mesures vont à l’encontre des décisions prises après la révolution. Par exemple : l’interruption de grossesse est à nouveau interdite.

Au lieu d’infléchir la politique de la NEP pour résorber les inégalités sociales en combattant par la même occasion les forces hostiles à l’édification du socialisme, Staline va mettre en place une politique radicalement différente. Après avoir minimiser l’importance des koulaks, il va subitement découvrir leur existence et se lancer dans une politique qui, sous prétexte de dékoulakisation, va s’attaquer à une grande masse de paysans. La politique d’industrialisation va s’y ajouter pour faire migrer les paysans vers les villes dans des conditions de misères épouvantables car aucune politique ne sera menée pour qu’ils puissent y être accueillis décemment. A la campagne, Staline va mener une politique de collectivisation forcée alors que le retard industriel ne permet aucunement de mécaniser l’agriculture. Trotsky écrit, p. 19, dans la « Révolution Trahie ») :

« Yakolev (commissaire du peuple à l’agriculture) qui, deux ans avant, démontrait que les kolkhozes ne seraient pendant de longues années "que des oasis au milieu des parcelles innombrables", reçoit en qualité de commissaire à l'agriculture la mission de "liquider les paysans riches en tant que classe" et d'implanter la collectivisation complète "dans le plus bref délai". En 1929, le nombre des foyers entrés dans les kolkhozes passe de 1,7% à 3,9%, il atteint 23,6% en 1930, 52,7% en 1931 et 61,5% en 1932. »

L’ensemble de ces mesures va amener une effroyable famine qui repoussera la Russie tout entière dans des conditions pires, du point de vue social, que celles de 1921. (Voir mon article « De la dékoulakisation à la famine »)

La famine en Ukraine

53 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON