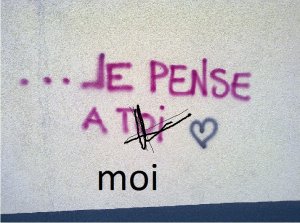

Le Je et le Moi

Le « Je « et le « Moi », c'est toute une histoire, une histoire sans fin. Les choses seraient-elles aussi simples que voudraient nous le faire croire les philosophes et les théologiens ? Pour un "fan à éthique" (petit clin d'oeil à la phono éthique), le « je » serait un être sublime, merveilleux, transcendant, semi divin et le Moi serait, au contraire, en résumé et pour faire court, un gros con.

I - Le Moi est quelque chose de construit

Le « Je » et le « Moi » sont tous deux dimensionnés mais seul le Moi est structuré. D'aucuns même qualifient le Moi de l'autre (mais jamais le leur) de chose surdimensionnée.

Il est plus facile de décrire de quelle façon le Moi est dimensionné que d’expliquer les dimensions du Je. Par commodité de langage, on dira l’« être » pour le « Je », et l’Etre – avec majuscule - pour désigner le Tout (qui est donc composé du Moi et du Je ou « être »).

Le Moi est un contemporain, c’est le premier dimensionnement du Moi. L’homme définit sa temporalité en se prenant lui-même pour repère et ainsi définir ce qui sera le passé par rapport à lui et ce qui sera le futur par rapport à lui, lui qui n’est qu’un repère relatif. Il pensera toujours en contemporain même lorsqu’il lui prendra l’envie d’étudier les périodes de l’histoire passée ou la vie de ses parents, de ses ancêtres. C’est là une limite de taille, cette incapacité à penser autrement qu’en tant que contemporain de son époque.

Le Moi se dimensionne aussi en fonction de sa mort anticipée. Pour le Moi, mourir, c’est perdre. Lorsque que vient la mort, quel est le plus grand perdant, le « je « ou le « moi » ? Le Moi se perçoit comme le grand perdant : il entrevoit la disparition non seulement de sa vie matérielle mais aussi de son corps, de sa personnalité, de ses relations. Mais qui expérimente réellement la mort le jour venu ? C’est bien le « je ». C’est lui qui en saura le plus, le jour - funeste - venu.

Au-delà de ces deux dimensions temporelles, le Moi s’inscrit aussi dans une dimension utile (queles fois même pratico-pratique) à l’individu. Le Moi répond à une utilité. Dans sa dimension utile, il Il présente avant tout l’avantage d’être habitable. Et présentable aussi, et différenciable : « lui, c’est lui. Moi, c’est moi ».

Le « moi » est construit, il est une structure. On parle d’ailleurs de « moi structuré » non détachable d’une identité et d’une personnalité donnée. Il est distinct de l’être. Cette différenciation ne correspond pas exactement à l’opposition que l’on fait souvent entre l’être à l’avoir. Il est vrai que sur cette question de l'être, on se fait souvent avoir...

II - Le « Je » est libre de ses mouvements mais il faut bien l'habiller

L’être de l’instant, c’est l’être de la dimension du spontané, de l’instantané, de la transcendance alors que le « moi » est la dimension du construit, calqué sur sa durée et sa réalité. Le « je » est jaillissement, enjouement, lumière, éclair ou éclaircie. Il y a dans le « Je » bien plus d’authenticité, bien plus de singularité, que dans le Moi.

L’être métaphysique, c’est l’être en perpétuelle lutte et cette lutte fait dimension par elle-même. L’être doit lutter contre le Moi et contre le non être, le néant. Une double lutte, exaspérante face au moi, vaine face au néant.

L’habillage de l’être. Selon les penseurs, l’être va ressortir différemment vêtu de la cabine d’essayage…

L’habillage de la conscience cartésienne

L’être est conscience pour Descartes. Le philosophe a pris grand soin de le dépouiller totalement de ses connaissances et préjugés. Il fait, comme on dit, tabula rasa. C’est l’être dénudé. Je dirai même « vierge ». En effet, c’est l’époque des terres nouvelles à explorer. Cette démarche philosophique s’apparente à la recherche de nouvelles terres vierges à cultiver. Mais, sitôt qu’on a dénudé l’être, la tentation immédiate est de le rhabiller avec des attributs ! L’attribut cartésien sera celui de la pensée.

L’habillage de la béatitude spinoziste

Si pour Descartes, le premier vêtement ou attribut est la conscience, pour Spinoza, ce sera la puissance. Pour Spinoza, l’essence – c’est-à-dire ce qui est la nature même de l’être - et sa raison d’exister, forment une seule chose : « L’essence, c’est la puissance ». Il convertit l’essence en puissance. Le qualitatif de l’être est l’intensité. La raison de vivre est la puissance qui s’augmente par la joie en éliminant les tristesses. Le but est la joie suprême, la béatitude. La béatitude est la bonne attitude, tandis que la tristesse n’est que rock’n’roll attitude. Quoi ? Oui, je transpose quelque peu…

La redingote pascalienne

Pour Pascal, beaucoup plus pragmatique (rappelons qu’il n’hésite pas à faire de dieu l’enjeu d’un pari !), pour un Pascal terre-à-terre, social (Spinoza ne l’était pas trop) et joueur à une l’époque où l’on parle beaucoup de la théorie des jeux - l’ancêtre des probabilités et des statistiques - pour lui donc, c’est le Moi qui habille directement l’être. Et voilà notre être habillé pour l’hiver, comme on dit. De complètement nu, le voici soudainement affublé d’une redingote et d’un chapeau. Ho la, Pascal, ne vas-tu pas un peu vite ? Que nenni dit Pascal, l’ennemi de l’être c’est le Moi, « le moi est haïssable ! »

Le Moi est haïssable », qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Pascal n’a pas dit « Je suis haïssable ». Il y a donc un Moi que l’on peut sortir de soi, extraire, pour le haïr à souhait ? Et cette haine, qu’est-ce que c’est ? Elle vient, je pense, de la peur d’une puissance qui menace notre survie. Par réaction, nous développons une puissance qui se veut assez forte pour lui tenir tête, ce sera la haine. Et puis, ça chasse la peur et la peur nous semble la pire des options. Bien sûr, il y a l’héroïsme, mais ce n’est pas une voie facile.

Donc, notre choix est fait, celui de la haine.

- Mais la haine de quoi ?

- La haine du Moi, répond Pascal.

Fort bien, mais quels motifs de haine doit-on entretenir à son endroit ? Pascal nous dit ceci : « En un mot le moi a deux qualités ; il est injuste en soi, en ce qu’il se fait le centre de tout ; il est incommode aux autres, en ce qu’il le veut asservir ; car chaque moi est l’ennemi, et voudrait être le tyran de tous les autres ».

Voilà qui est, en effet, extrêmement clair. Nous avons d’un côté l’être qui ressent toute les subtilités de la vie, qui sait les apprécier à leur juste mesure, qui s’exprime aussi, avec authenticité, simplicité, sincérité. Et de l’autre côté, nous avons le moi : qui s’affirme, qui ne pense qu’à bichonner son petit amour-propre, à satisfaire son ego, à se la jouer en public, qui ne voudrait qu’une seule chose, c’est être au centre de toutes les attentions et qu’on l’admire.

Saloperie de moi ! Haïssons-le !

N’est-il pas temps de quitter tant de passions et de s’en remettre à la raison ? Voici Kant !

Sur notre Kant-à-soi

Kant dit une chose importante pour notre propos ; il dit « tribunal de la raison ». Dehors les passions, voici le tribunal de la raison ! Et quand on invoque la raison, quoi de mieux que de se référer à son plus illustre représentant : Copernic ! Kant appelle sa démarche la « révolution copernicienne », rien de moins (Kant n’était pas humble, on pourrait parrler de son Moi un autre jour...). Elle consiste en ceci, cette révolution : à substituer à l'idée d'une harmonie entre le sujet et l'objet le principe d'une soumission nécessaire de l'objet au sujet. Kesaco ? La faculté de connaître légifère dans le domaine de la connaissance !

Le « je pense, je suis », c’est de la foutaise, dit Kant. La véritable formule (« synthétique » comme il dit) du cogito est : « je me pense et, en me pensant, je pense l'objet quelconque auquel je rapporte une diversité représentée ». Oui, c’est beaucoup plus long, il est vrai, mais avez-vous lu le pavé « critique de la raison pure » ? Dans ma jeunesse, je l’ai jeté rageusement à la corbeille, tellement le pensum est indigeste. Je l’ai repris depuis mais par petits bouts.

Tout l'usage de l'entendement, dit le penseur allemand (je précise ici la nationalité pour savourer un petit moment de stigmatisation, légitime car après tout ces penseurs allemands n'ont-ils pas pourri ma jeunesse ? Mais que ce soit clair, je n'ai rien contre les boches), tout l’usage de l’entendement, donc, se développe à partir du « je pense ». A partir de ce point de redémarrage, de cette terre vierge, cette tabula rasa (tabula quoi ? La touche RESET ! Ah oui d’accord…), l'unité du « je pense » devient « l'entendement lui-même ». Et après ? L'entendement dispose de concepts a priori qu'on appelle catégories.

Et je vais m’arrêter un peu sur cette idée de catégorie à laquelle je vais donner le sens large et commun que nous connaissons aujourd'hui pour dire ceci : le Moi est la part de notre être qui classe, range, catégorise, délimite, érige des cloisons partout, fabrique des petites cases et même des poupées russes. Tandis que l’être, lui, il n’en a que faire de toutes ces catégories, il vit tout simplement ! Dans le désordre naturel, selon son envie. Il ne veut rien savoir des concepts. Pas étonnant qu’il trouve le moi haïssable.

Conclusion

Etre, c’est « faire un » tout seul. Alors que le Moi est toujours complémentarité, médiation et mise en scène Il est rapport, il n'est que relation, et donc relatif. L'autre, l'être, et bien c'est l'Absolu, ça t'a quand même une autre gueule ! Et surtout le Moi fait partie de, il appartient ! En outre, le Moi est ce qui nous relativise dans le réel.

Mais notre être profond et vrai doit cohabiter avec un inconnu, un ennemi : le moi ! Ce colocataire est généralement bruyant, imbu de sa personne, encombrant, fort peu doué pour l’humilité. Mais, voilà, il faut vivre avec, comme on dit. Il y a cependant de l’espoir. L’espoir fait vivre, comme on dit. Comment, je suis lourd avec mes « comme on dit » ? Mais vous savez quoi, ce n’est pas "Je" qui parle, c’est mon moi lourdingue, l'autre ! "Je est un autre", a dit Rimbaud, le grand poète : circulez donc, y'a rien à voir, fermez le ban ! Hé hé, il est bien pratique, ce Pascal ! Il a inventé la machine à calculer, le gars : cela se voit.

Mais voici mon être authentique qui va conclure (tadaaam !) par ces mots et mettre un terme à tous ces états d'âme (et tadaaaame !) : le moi n’est que l’être qui est encore dans l’œuf.

- « Ouais, l’autre, comment il se la pète !

- Ta gueule, le moi ! » Il faut toujours qu’il vienne tout gâcher, celui-là, dit l'être qui reprend : l’être est voué à la totale vanité, c’est ce qui fait toute sa beauté. On ne perce qu’une fois l’œuf, on ne fait pousser qu’une seule et unique fleur, on ne produit qu’un seul chant sublime. :-)

36 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON