Le sacrifice ultime, du kamikaze au djihadiste

La glorification du sacrifice ultime n'est pas un phénomène nouveau : de la légion étrangère franquiste qui plastronnait avec ses "viva la muerte, en passant par les kamikazes japonais qui n'eurent pas le choix et se sont sacrifiés tristement, poursuivant par le poseur de bombes qui vivant est un terroriste et mort un martyr pour finir pas le djihadiste qui se rend dans un pays qu'il ne connaît pas, combattre des gens qui ne le menacent pas, pour des idées qu'il connaît à peine mais claironne avec force.

Ces personnages, avant d'être des armes de destruction sont avant tout des armes de propagande pour peu qu'ils acceptent de mourir en clamant leurs convictions.

Ces derniers temps, les sociétés occidentales et les communautés musulmanes ont été confrontées à un phénomène jusque-là relativement peu développé, celui de jeunes gens, souvent des presque adolescents, quelques fois récemment convertis, souhaitant partir faire le « djihad » dans un pays qu’ils ne connaissent pas, pour des gens qu’ils ne connaissent pas et pour des valeurs qu’ils venaient parfois de découvrir.

Comment parvenir à ce que de jeunes gens, qui ont la vie devant eux, revendiquent d’aller combattre pour un pays qui leur est inconnu, voire de « désirer la mort » pour s’inscrire au panthéon des martyrs ?

Quelles peuvent être leurs motivations ? Est-ce une particularité de l’Islam que de déclencher ces vocations de pureté guerrière ?

Pourquoi ces adolescents mal dans leur peau, se découvrent-ils soudain une vocation de martyr ?

Mon propos est ici de montrer que ces « apprentis guerriers » avant d’être des armes de destruction sont avant tout des armes de propagande.

Pensant mourir pour un idéal, ils ne meurent parfois que pour une manipulation.

Les motivations qui semblent les animer ; amalgame de courage, d’abnégation, de désir de pureté et de sacrifice, idéal religieux, de désir de mort, on peut les retrouver dans de nombreux régimes totalitaires à travers l’histoire.

Dans un premier temps, quelques statistiques sur le sacrifice ultime à travers l’attentat suicide. Un des spécialistes de la question l’américain Robert A. Pape dénombre en 2003, 186 attentats suicides différents dans le monde qui ont touché le Liban, Israël, le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Yémen, la Turquie, l'Algérie, la Russie et les États-Unis.

Il en compte 31 dans les années 1980, 104 dans les années 1990, et 53 sur les seules années 2000 et 2001, indiquant ainsi une progression constante de ce mode d’attentat. De 2000 à 2004, il y aurait eu 472 attentats-suicides, dans 22 pays, ayant tué plus de 7 000 personnes. Les recordmans de l’attentat étaient au début des années 2000, les Tigres Tamouls du Sri-Lanka avec 75 attentats suicides sur 186 de 1980 à 2001. (1)

Je vous propose d’aborder ce culte à travers 4 exemples de notre histoire récente :

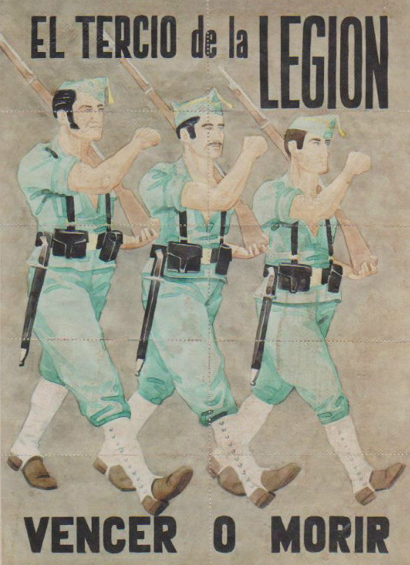

1- La légion espagnole franquiste en 1936 qui s’était approprié le cri de ralliement « viva la muerte ».

2- Les kamikazes en 1944 et 1945, glorifiés comme des héros qui devaient accepter de mourir pour éviter le déshonneur au Japon et à l’Empereur.

3. Les porteurs de bombe qu’ils soient Tamouls, Palestiniens, Tchétchènes, Turcs , qui se font exploser dans les lieux fréquentés ou sur des cibles précises.

4- Les djihadistes, dernier avatar, dans cette promotion de la mort, celui des djihadistes. Ces combattants internationalistes présentés comme des “shahids”, des martyrs.

1. La légion Espagnole franquiste :

« Viva la muerte » était un cri de ralliement franquiste pendant la guerre d'Espagne, créé par le général José Millán-Astray, un militaire espagnol créateur de la Légion espagnole, aux caractéristiques similaires de celles de la Légion étrangère française.

« Viva la muerte » était donc le cri de la Légion Espagnole et voulait témoigner d’un courage total et d’un mépris pour la mort.

C’est dans cette légion que s'incorporèrent de jeunes militaires, dont Franco qui l’adopta.

Ce même José Millán-Astray aurait aussi lancé « À mort l'intellectualité traîtresse ! » en octobre 1936 contre le philosophe basque Miguel de Unamuno, recteur de l’université de Salamanque. Celui-ci a prononcé ce jour-là un discours prophétique (2) :

« Je viens d'entendre un cri nécrophile et insensé : Vive la Mort ! Et moi, qui ai passé ma vie à façonner des paradoxes qui ont soulevé l'irritation de ceux qui ne les comprenaient pas, je dois vous dire en ma qualité d'expert, que ce paradoxe barbare est pour moi répugnant.

Le général Millan Astray est un infirme. (3) Disons-le sans arrière-pensée discourtoise. Il est invalide de guerre. Cervantes l'était aussi. Malheureusement, il y a aujourd'hui en Espagne, beaucoup trop d'infirmes. Et il y en aura bientôt encore plus, si Dieu ne nous vient pas en aide.

Je souffre à la pensée que le général Millan Astray pourrait établir les bases d'une psychologie de masse. Un infirme qui n'a pas la grandeur spirituelle d'un Cervantes recherche habituellement son soulagement dans les mutilations qu'il peut faire subir autour de lui.

Cette université est le temple de l'intelligence. Et je suis son grand prêtre. C'est vous qui profanez cette enceinte sacrée. Vous vaincrez parce que vous possédez plus de force brutale qu'il n'en faut. Mais vous ne convaincrez pas. Car, pour convaincre, il faudrait que vous ayez des arguments. Or, pour cela, il vous faudrait avoir ce qui vous manque : la Raison et le Droit avec vous. Je considère comme inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. »

Suite à ce discours Miguel de Unamuno fut limogé et mourut dans l’année.

« Viva la muerte » était donc un slogan censé témoigner du courage et du mépris de la mort des combattants franquistes.

C’est un premier argument du sacrifice ultime qui sert plus à valoriser le candidat qu’à le faire réellement craindre : sachant qu’il méprise la mort, le combattant-sacrifié pense qu'il est redouté et craint par ses ennemis. Mais le légionnaire franquiste n’était pas obligatoirement promis à la mort.

2. Les Kamikazes :

Le mot signifie « Vent divin ». Durant l’été 1944, dans un contexte de désespoir, la guerre semblant irrémédiablement perdue et afin de freiner la poussée américaine, le quartier général Japonais, décide de constituer une unité spéciale d'attaque composée de pilotes devant projeter leurs appareils sur des bâtiments ennemis.

La symbolique du mot renvoyait aux typhons légendaires qui, au 13ème siècle auraient mis en déroute la flotte de Kubilai Khan et stoppé les tentatives d’invasions mongoles.

Les Kamikazes avaient donc une fonction autant militaire que sociale : ils étaient destinés par leur exemple et par les références historiques utilisées, à pousser l’ensemble du Japon à se battre jusqu’à la mort. Il y eut en fait deux programmes d’attaque suicide. Le programme des « dieux du tonnerre » constitués d’avion torpilles portés par des bombardiers et largués moins de 40 km avant leur objectif. Et le programme Kamikaze, plus connu, constitués de chasseurs obsolètes Zéros qui se précipitaient sur les navires.

Au cérémonial de départ d'une attaque, les kamikazes vouaient allégeance à Hirohito, récitaient un poème d'adieu en référence au devoir de sacrifice puis buvaient un verre de saké en se tournant vers leur région de naissance

Si certains kamikazes étaient volontaires pour se sacrifier pour l’empereur, d'autres étaient contraints par l'état-major militaire et la pression sociale.

L’un d’eux, aurait déclaré : « L'avenir du Japon est bien morne s'il est obligé de tuer l'un de ses meilleurs pilotes. Je ne fais pas cette mission pour l'Empereur ou l'Empire… Je la fais car j'en ai reçu l'ordre ! »

On n’est donc pas surpris à la lecture des lettres laissées par ces adolescents, de découvrir que ce n’étaient pas des fanatiques heureux de donner leur vie. Beaucoup sont partis sans enthousiasme, poussés par un sens extrême du devoir et par le sentiment qu’ils étaient une solution de dernière chance.

Mais le kamikaze est un contre-exemple du sacrifice ultime dans la mesure où il a véritablement été pensé comme une arme de destruction capable de changer le cours de la guerre. Dans tous les autres cas, le sacrifice est une arme plus psychologique que militaire.

Les Kamikazes ont également illustré deux autres arguments du sacrifice ultime : son faible coût et son exemplarité sociale. Son faible coût eu égard aux dommages qu’ils pouvaient provoquer, il renvoyait à une période de guerre où la vie n’avait plus beaucoup de valeurs.

Son exemplarité, la mort du kamikaze était aussi intéressante par les dommages qu’elle pouvaient causer, que pour servir d’exemple à l’ensemble de la population et la pousser à accepter de plus grands sacrifices.

Le kamikaze n’a cependant été possible que du fait de deux caractéristiques propres au Japon et à la période : l’importance de la pression sociale et le sentiment de défaite imminente.

3. Les porteurs de bombe :

Le sacrifice ultime a été développé on vient de le voir, de différentes façons et pas seulement par l’Islam. Ces dernières années cependant, les médias occidentaux ont particulièrement mis en exergue les figures islamiques récentes.

Deux figures ont particulièrement marqué : celle du porteur de bombe se faisant exploser et celle, moins radicale, du djihadiste partant en guerre dans un pays qui n’est pas le sien se battre contre des gens qui ne le menacent pas.

Si le porteur de bombe semble plus poussé par des motifs nationalistes que religieux, les motivations du djihadiste semblent plus complexes, très variables selon l’âge des candidats, quelquefois renvoyant à des motivations religieuses, d’autre fois à des motifs de désœuvrement et de quête de sens.

L’islam a cependant été le seul de ces exemples à rajouter des promesses étonnantes sur « l’après-vie ». Le cas des « 70 vierges » serait cocasse s'il n'intervenait pas dans un contexte aussi dramatique.

3.1. La promesse des 70 vierges :

On peut penser que l’argument développé est propre aux sociétés musulmanes où la coupure entre hommes et femmes, la prohibition des rapports sexuels hors mariage et le coût des unions, a entraîné auprès des hommes jeunes, un niveau de frustration rarement atteint.

Cette situation a généré plusieurs « adaptations » qui vont des mariages temporaires utilisés dans l’esclavage sexuel déguisé du « jihad du sexe » aux pratiques sexuelles et aux interventions médicales destinées à protéger ou reconstituer la virginité des jeunes femmes.

On peut remarquer le paradoxe et le coté presque cocasse de cette promesse de « l’après-vie » et cette curieuse conception du monde spirituel ou l’appétit sexuel perdure et contribue à la valorisation du candidat susceptible de satisfaire 70 vierges.

Promesse enfin ou la réussite et l’abondance est marquée non par la sagesse et l’élévation de l’âme mais par le nombre de femmes possédées. (4)

Les divers commentateurs ne s’accordent pas d’ailleurs sur le nombre de ces vierges : Pour Al-Tirmidhi, éminent commentateur du Coran du 9ème siècle ils en remportaient 72, alors que Mulla Ali Qari, un imam du 11ème siècle, n'en attribuait que 70 auxquelles il fallait ajouter deux épouses humaines. L'imam Al-Bayhaqi était plus généreux, puisqu'il accordait 500 épouses, 4.000 vierges et 8.000 femmes mariées à chaque homme. La signification du mot « hour » habituellement utilisée pour désigner ces « vierges » est également ouverte à l'interprétation, car il peut signifier « raisin blanc » si on choisit de le lire en syriaque plutôt qu'en arabe.

Mais qui voudrait mourir pour 70 ou même 500 raisins blancs…

3.2. Plus le porteur de bombe est jeune et fragile, plus il est exemplaire

Le porteur de bombe est loin d’être une exclusivité musulmane. Cette technique de l’attentat suicide semble avoir été utilisée de façon systématique pour la 1ère fois à l’époque moderne par les Tigres Tamouls, séparatistes Marxistes-Léninistes du Sri-Lanka. Au Moyen Orient, les plus anciens attentats remontent aux années 1980 et à la guerre du Liban contre les USA, la France, puis Israël.

Le porteur de bombe est un homme isolé. En désespérance. Pensant par son geste améliorer le sort de ceux qui lui survivront. Plusieurs reculeront n’ayant pas atteint un niveau de désespérance suffisant.

Le désespoir de son geste renvoi à l’inhumanité de la situation qui a pu le pousser à l’accomplir.

Ainsi, plus le porteur de bombe est jeune, plus il est fragile (une femme) et plus son sacrifice est choquant et incompréhensible. Plus il vient souligner l’inhumanité de ceux (les pouvoirs en place, et selon les pays, les Israéliens, les Sri Lankais, les Irakiens, les Ukrainiens…) qui l’ont conduit à cette désespérance et à ce sacrifice.

Sa mort ne sert qu’à démontrer l’inhumanité de celui qui a provoqué un tel niveau de désespérance. Les victimes qu’il peut faire ne sont rien face à l’exemplarité de ce sacrifice ultime.

Ainsi en octobre 2000, dans le magazine Egyptien « Al Ahram al-Arabi », le Mufti de Jérusalem, Cheikh 'Ikrima Sabri, a exprimé son admiration pour le « martyr » des enfants, rajoutant : « Plus jeune est le martyr, plus je l'estime et le respecte ».

A ce titre, le « porteur de bombes » est plus une arme de propagande qu’une arme de destruction. L’impact de son sacrifice sera auprès de l’opinion, d’autant plus fort qu’il semble jeune et innocent.

Sa mort n’est qu’un préalable nécessaire aux manifestations, aux démonstrations et aux célébrations qui vont être organisées autour d’elle.

L’impact de ces cérémonies est autant interne qu’externe. A l’interne, il permet de renforcer le soutien, la détermination de la communauté, d’en resserrer les liens par un spectacle cathartique où tout un peuple se rassemble autour d’une victime expiatoire.

De ce point de vue, le sacrifice du porteur de bombe pourrait s’apparenter à celui des sacrifices humains offerts à l’appétit de Dieux sanguinaires (Aztèques) à celui d’enfants ou de vierges (Incas) ou ceux de la mythologie ou de jeunes vierges sont offertes à l’appétit de dragons et autres monstres.

A l’extérieur, il offre le spectacle d’une insupportable douleur et témoigne de la barbarie de l’occupant qui l’a provoqué. Spectacle déterminant et d’autant plus amplifié qu’il permet de susciter un courant de sympathie.

Vivant, le porteur de bombe est un assassin. Mort, c’est une victime et un martyr. Sa conviction face à la mort est la meilleure des propagandes.

4. Le djihadiste

Si le porteur de bombe est un homme seul, le djihadiste espère au contraire être le membre d’un collectif. Il est motivé par l’exemple d’amis, de camarades ou de proches ou tout simplement par l'image idéalisée d'un collectif.

C’est souvent un jeune désoeuvré, en manque de sens, à la recherche d’une valorisation : l’image du combattant, du martyr, ou un fantasme de porteur de cause. Les apprentis guerrier peuvent y aller par désoeuvrement, pour « apprendre le maniement des armes », à la recherche d’une aventure quelquefois idéalisée à la limite des vacances. (5)

Une des particularités des discours utilisés pour convaincre mais aussi justifier les porteurs de bombe et les djihadiste est d’avoir insisté, plus que cela n’a été fait jusqu’alors, sur sa démarche et ses motivations personnelles.

Le kamikaze n'avait pas de motivation personnelle, il en avait reçu l'ordre et s'il était volontaire c'est pour tenter de sauver son pays.

Mais depuis, les sociétés sont devenues beaucoup plus individualistes, plus hédonistes, plus centrées sur les notions de plaisir et d’aisance.

La pression sociale qui avait pu convaincre les kamikazes n’est plus suffisante. Les candidats, on le sait, sont des jeunes en quête de repères. La propagande islamiste s’est donc adaptée à ces cibles et a insisté sur les motivations personnelles, sur le sens la détermination et les convictions du djihadiste.

Ces motivations servent autant à asseoir un processus d’abandon de sa personnalité antérieure, apprendre à se défaire de ses goût jugés futiles, de ce à quoi il pouvait tenir, qu'à justifier et glorifier son geste aux yeux de ses proches.

La dimension médiatique du djihadiste est devenue essentielle. Son geste est un discours politique et un exemple pour ceux destinés à le suivre. Le djihadiste se doit d’être déterminé . Un djihadiste hésitant est une contre-propagande. Comme pour le porteur de bombe, l’intensité de l’affirmation de ses convictions est d’autant plus forte qu’il est proche de la mort.

S’il est mort, c’est encore mieux et ses paroles sont à la limite du prophétique.

5. Conclusion sur les mécanismes du candidat à la mort

Chacun de ces 4 exemples a exploité des particularités historiques et culturelles.

Les franquistes ont exploité le sens de la mise en scène, le machisme latin et la valorisation du courage.

L’état-major japonais a utilisé l’exceptionnel niveau de « sens du devoir » et de pression sociale de la société nippone. Les kamikazes ont accepté de se sacrifier sans joie et parfois sans conviction pensant qu’il s’agissait d’un sacrifice qui ne faisait qu’avancer l’heure de leur mort. Ils étaient persuadés que les Américains les tueraient tous.

Les propagandistes islamistes ont utilisé et développé la désespérance de jeunes (hommes ou femmes), profitant d’un « mal-être » ou d’un désoeuvrement sur fond d’instrumentalisation d’une volonté de revanche de la société musulmane vis-à-vis de l’occident.

On retrouve cependant dans tous ces exemples, des mécanismes identiques qui ne renvoient en rien à une spécificité religieuse, culturelle ou politique. Ces mécanismes sont ceux de la propagande, de la manipulation et de la psychologie de masse du fascisme (6).

-

Tout d’abord et principale remarque, le développement de ce type de « sacrifice » n’est pas une conséquence de l’élévation du niveau de désespérance, ou d’un simplement sentiment nationaliste. C’est une stratégie, froidement réfléchie et appliquée. L’impact réel de ces figures est moins de l’ordre de la destruction et plus de celui de la propagande.

L’impact essentiel est psychologique et médiatique . Le kamikaze est le seul exemple d’une véritable arme où les Japonais ont pu espérer changer le cours du conflit.

Ce mode opératoire s’est développé principalement en direction de pays démocratiques sensibles à l’opinion et sur lesquels il a donné des résultats quand les objectifs étaient limités (1). Nous l’avons dit, le « sacrifice » n’est pas une arme de destruction, c’est une arme de propagande, les pays totalitaires y sont peu sensibles.

Le dénominateur principal de ces « sacrifices » est plus laïque que religieux, il est nationaliste lié à des objectifs de libération nationale. Dans celui du djihadiste il est lié à la réinstauration d’un régime politique islamiste, le Califat.

-

Au-delà des explications sur leur développement, quels sont les mécanismes psychologiques utilisés pour convaincre ou contraindre les exécutants ?

On retrouve toujours le principe de la glorification sociale : ce n’est pas pour soi qu’on accepte de mourir mais pour se grandir aux yeux des autres. Paradoxalement, et c’est le principal aspect « glorieux » de cette mort, on accepte de mourir par sens social. C’est une mort pour les autres à l’image d’une autre figure célèbre. Par ailleurs, plus le candidat est jeune et faible et plus son sacrifice souligne l’inhumanité de celui qui est censé l’avoir provoqué.

- On y retrouve le principe de l’abaissement de l’importance du monde réel au profit du surinvestissement et de l’idéalisation d'un objectif qui peut être la cause, la nation, un futur idéalisé, l’empereur, Dieu, la religion et enfin « l’après-vie ».

- Mais cela ne suffirait pas. Pour faire accepter l’éventualité de sa propre mort, il faut non seulement glorifier cette mort, mais il faut aussi abaisser les barrières et les résistances de la personne. D’ailleurs, les exemples sont multiples de personnes ayant « reculé » au moment ultime. C’est pour cette raison et pour supprimer toute possibilité de choix que les candidats doivent être particulièrement encadrés et surveillés. Sur ces chemins de mort, le choix n’est plus possible.

- C’est aussi pour cette raison que dans les « protocoles » de dépersonnalisation, ou d’acceptation, il importe de convaincre de l’absence de sens de la vie actuelle. De faire accepter l’idée qu’« Il n’est pas supportable de tolérer de continuer à vivre dans de telles conditions ».

- Une autre caractéristique est la conviction enracinée de la noirceur de l’ennemi. Nous avons parlé des kamikazes persuadés d’être massacrés s’ils tombaient entre les mains des américains. Le site conservateur américain « WorldNetDaily » cite une émission télévisée Palestinienne appelée « Club des enfants » présentant des spectacles de marionnettes, des chansons et un personnage de Mickey, glorifiant la violence et le terrorisme, en enseignant aux enfants des chansons comme « Lorsque j'entrerai dans Jérusalem, je me transformerai en bombe vivante. ». Cette image du « mal incarné » est aujourd’hui au Moyen Orient, résumée par une certaine presse et sur les sites complotistes par le terme « sioniste » reprenant les arguments de domination du célèbre faux « Protocole des sages de Sion ».

- C’est aussi la raison pour laquelle le facteur principal de sélection de ces « candidats » est le « mal-être » et la suggestibilité. Plusieurs auteurs ont souligné que ce n'est pas tant l'organisation qui transformait la personne en candidat au suicide, celle-ci ne faisait que repérer des sujets vulnérables, prêts à mourir pour défendre une cause, et renforcent ensuite cette prédisposition au suicide ou au martyr (7).

Dans les attentats suicides perpétrés dans les années 2000 par de jeunes palestiniens, certains ont pu être surpris du fait qu’il ne s’agissait pas d’enfants particulièrement défavorisés, mais au contraire d’enfants de la classe moyenne.

Des conditions de vie dures ne sont pas particulièrement propres à développer les sentiments de « mal-être ».

Le « mal-être » est un luxe qui ne fleurit pas dans les bidonvilles mais dans les appartements des cités, les pavillons ou même dans les demeures huppées.

______________

(1) « Dying to win. A strategic logic of suicide terrorism » ROBERT A. PAPE, New York, Random House, 2006. « Mourir pour vaincre : la logique stratégique du terrorisme suicidaire ». Les plus anciens exemples remontent au 11ème siècle au nord de la Perse et à la célèbre secte des Haschischins qui par l’assassinat suicide souhaitait déjà faire progresser la cause de l’Islam.

http://danierdrezner.com/research/guest/Pape1.pdf

(2) Cité in Hugh Thomas, "La Guerre d'Espagne", Robert Laffont

(3) Il avait été blessé lors d’une campagne et était borgne et manchot.

(4) « Al Hayat Al Jadida », Quotidien officiel palestinien, et le Dr. Ismail al-Radouan, sur PATV (Palestinian Autority TV), le 17 août 2001.

(5) Les récents procès et mise en examens d’adolescents désoeuvrés partis en Syrie témoignent de cette fantasmatiques ; « Justice : motivations et contradictions de trois "apprentis djihadistes » http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20140131.OBS4573/justice-motivations-et-contradictions-de-trois-apprentis-djihadistes.html.

(6) Voir le « Le viol des foules par la propagande politique, Serge Tchakhotine, 1939, Gallimard.

(7) « Rational Fanatics » ; Ehud Spinzak, octobre 2000. 'Foreign Policy, n°120,

http://www.foreignpolicy.com/Ning/archive/archive/120/rationalfanatics.pdf

http://www.lepoint.fr/societe/un-des-deux-adolescents-candidats-au-djihad-mis-en-examen-31-01-2014-1786751_23.php

46 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON