Les Français et la publicité, bêtise et alphabétisation

À en croire le journal Le Monde commentant sous la signature de Laurence Girard, le 15 novembre 2007, un sondage Ipsos sur la publicité publié l’avant-veille, « les Français sont de plus en plus critiques envers la publicité (...) Le désamour ne diminue pas. Bien au contraire ».

Et pour preuve de ce constat, le journal d’additionner les statistiques probantes : les publiphobes déclarés sont passés de 25 à 30 % entre 2004 et 2007 ; 79 % des « Français pensent que »... la publicité est envahissante et 58 %, agressive. Elle ne constitue « un centre d’intérêt » que pour 28 % d’entre eux « alors que 85 % déclarent s’intéresser aux journaux télévisés ». « Seul élément positif en hausse, observe avec candeur le journal, ils sont 59 % à la juger informative ».

Comprenne qui pourra ! Les Français sont donc 72 % à ne pas s’intéresser à la publicité, mais 59 % à la trouver « informative ». Existerait-il des Français capables d’émettre un jugement autorisé sur un sujet qui ne suscitent pas leur intérêt et donc qu’ils ne maîtrisent pas ? En tout cas, qu’un nombre croissant de Français jugent la publicité « informative » - soit près de deux sur trois - , suffit à lui seul à contredire le titre choisi par Le Monde : les Français, eût-il fallu titrer au contraire, sont de moins en moins critiques envers la publicité ! Comment cette bourde a-t-elle pu échapper à un journal dit de référence qui inculque pourtant par intervalles à ses lecteurs sa théorie de l’information ? On se souvient encore du cahier intitulé « Le style du Monde », paru le 15 janvier 2002. Comment a-t-il pu laisser passer un « oxymore » aussi morbide que « publicité informative » ?

Des erreurs obsessionnelles

L’obsession du Monde et du monde journalistique en général est, en effet, de prévenir toute confusion entre « information » et « communication », masque prétendument neutre dont les publicitaires ont estimé plus tactique de couvrir le mot discrédité de « publicité ».

Dans cette brochure de janvier 2002, par exemple, Le Monde entend distinguer « le titre informatif » du « titre commentaire ». Qu’on se le dise ! L’ennui, c’est que sa « typologie des titres » est aussi invalide que la « typologie des textes (ou discours) » que l’Ecole ignorante et irresponsable inculque aux futurs citoyens. On ne répétera jamais assez avec Guillaume d’Occam, depuis le 13e siècle, qu’ « il ne faut pas multiplier les catégories sans nécessité ».

Qu’est-ce qui, en effet, différencierait « le titre informatif » du « titre commentaire » ? Ce serait, selon Le Monde, l’absence de jugement formulé dans l’exemple suivant qu’il donne : « Milosevic plaide "non coupable" ». Est-ce si sûr ? Cette phrase simple ne s’accompagne-t-elle pas d’un contexte implicite qui y adhère étroitement ? Ne sollicite-t-elle pas, du moins chez les adversaires du tyran, un cadre de référence précis comprenant, entre autres, les données suivantes ? 1- Au cours des guerres de Yougoslavie, ont été perpétrés des massacres relevant du crime de guerre ou du crime contre l’humanité et Milosevic était chef de la Serbie ; 2- niant sa responsabilité, il agit lâchement comme tout tyran avant lui ; 3- on se souvient des réponses invariables des exécutants nazis devant le Tribunal de Nuremberg : « Je ne suis pas responsable ! », disaient les bourreaux, du kapo à l’officier SS ; 4- seulement Milosevic ne peut invoquer l’excuse d’avoir été exécutant... L’homme n’est-il donc pas jugé par la seule mention de son acte ? Est-ce cela un titre qui « ne commentarise pas l’information » ?

La carte et le terrain

Que proposer de mieux ? Va-t-on objecter. Mais rien ! Pourquoi ? Parce qu’il n’y a rien de mieux. Et pourquoi donc ? Mais parce que la distinction entre « information » et « commentaire » est impossible, et ce, pour deux raisons : 1- l’information, d’abord, n’est pas « un fait » mais seulement « la représentation d’un fait ». Voilà donc un premier commentaire, celui de la carte qui représente un terrain, sans jamais pouvoir être le terrain. 2- En second lieu, toute information est assortie implicitement et obligatoirement de l’un des commentaires supplémentaires suivants : « volontairement livrée car jugée utile de l’être, ou à défaut, jugée non nuisible, voire indifférente, ou encore extorquée pour avoir été gardée secrète ».

Le lecteur trouvera plus amples explications dans un récent article publié sur Agoravox, « La leçon tragique de journalisme de G. Muhlman sur France-Culture ».

Il est donc étonnant que Le Monde n’ait pas relevé ce qu’il y avait pour lui de détonant dans l’expression « publicité informative ». Ou alors il faut admettre que le journal a entrepris un discret et salutaire aggiornamento de sa théorie de l’information pour la débarrasser enfin de ses erreurs qui faisaient du mot « information » le synonyme de « vérité » et du mot de « désinformation » - emprunté hors-contexte aux services de renseignement - celui de « mensonge », et qui visaient à obtenir à peu de frais un crédit auprès de ses lecteurs crédules.

Une école obstinée dans l’erreur

Seulement ce serait faire preuve d’optimisme que de croire que dans l’esprit des 59 % de Français jugeant « informative » la publicité, l’adjectif a cessé d’être synonyme de « véridique » ou encore d’« objectif ».

L’école laïque et obligatoire, qui les a instruits, n’a pas cessé de leur seriner depuis quinze ans une « typologie de textes (ou discours ») erronée qui distingue 1- « le texte narratif », 2- « le texte descriptif », 3- « Le texte explicatif », 4- « le texte argumentatif », 5- « le texte informatif » et même 6- « le texte injonctif ». De cette série, il ressort à l’évidence que « le texte informatif » tire sa particularité de son opposition à tous les autres.

Un des propagateurs zélés de cette erreur est même un inspecteur général qui a occupé les plus hautes fonctions auprès des ministres de gauche comme de droite, tantôt conseiller technique, tantôt directeur d’administration, tantôt recteur. Il a commis un livre en 1989 que les instructions officielles n’ont pas manqué de recenser pour l’édification de tous, Techniques du français (Édition B.-Lacoste). Il y soutient sans rire qu’il existe des « textes d’exposition », autre appellation du « texte informatif », et, comme on l’a vu plus haut, postulat cardinal de « la théorie promotionnelle des médias de masse ». « Les « textes d’exposition », enseigne ce savant homme, semblent se limiter à transmettre des informations sans qu’on puisse identifier une thèse précise, ni les rattacher à la narration ou à la description, comme les rubriques d’une encyclopédie ou les pages d’un manuel. » « Les textes d’exposition, prétend-il, n’ont pas de finalité impressive. » - Traduire : ils ne visent pas à influencer le récepteur - « En l’absence d’orientation de la pensée, les faits ou les idées ne prennent pas force d’arguments », conclut-il doctement.

Que l’expérience évoquée ci-dessus, démente cette grossière erreur, notre expert titré n’en a que faire ! Il ne se rend même pas compte que ses propres exemples contredisent sa thèse : il ose ainsi qualifier de « texte d’exposition » une page d’un manuel d’Histoire de classe de 6e livrant des jeux de l’amphithéâtre romains une représentation exotique, donc hors-contexte, avec ses rites bizarres, le pouce levé ou renversé et ses costumes pittoresques, etc. Il croit ainsi pouvoir l’opposer à « un texte argumentatif » sur le même sujet de l’historien Carcopino qui exprime ouvertement son aversion pour cet enfer de l’antiquité et montre que les jeux de gladiateurs étaient en fait une politique de gouvernement par le voyeurisme. Or, précisément, cacher cette réalité politique aux élèves de 6e, pour seulement les amuser avec les uniformes insolites, n’est-ce pas influencer leur représentation de la société romaine ? Quant au manuel qui n’influencerait pas l’élève, c’est une trouvaille ! N’est-il pas par nature un argument d’autorité auquel il est sommé de se soumettre ?

Les fruits amers de la crédulité apprise

Il n’est pas étonnant dans ces conditions que 59 % croient en une « publicité informative », c’est-à-dire livrant des informations objectives. En revanche, pour le lecteur qui voudrait se convaincre qu’une publicité est, en effet, forcément informative, car elle livre des informations qui ne sont que des « représentations de la réalité plus ou moins fidèles », il lui suffit de feuilleter nombre d’articles qu’on a déjà publiés sur Agoravox. Les plus récents traitent d’ « une affiche politique de la Banque Postale sur le financement des retraites », de « la dépendance » vendue par la Banque Populaire « sous le masque de l’autonomie », de l’ex-footballeur « Cantona (jouant) Olly Gan », du chanteur Johnny Hallyday vantant les mérites de la marque de lunettes Optique 2000, du footballeur Zidane et de l’assureur Generali joignant leurs efforts pour un « ridicule assuré », ou encore du même Zidane, omnipraticien, conseillant les automobiles Peugeot, etc. Chacun pourra se rendre compte à quel point ces publicités sont « informatives », dans le sens loufoque où l’entendent l’école et les médias, et ne visent nullement à influencer leur cible !

Un exemple de « publicité informative » !

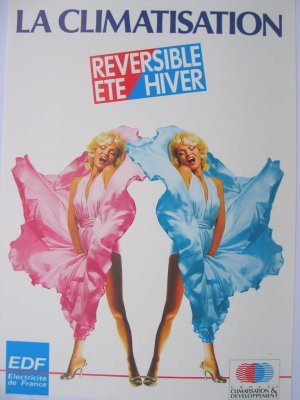

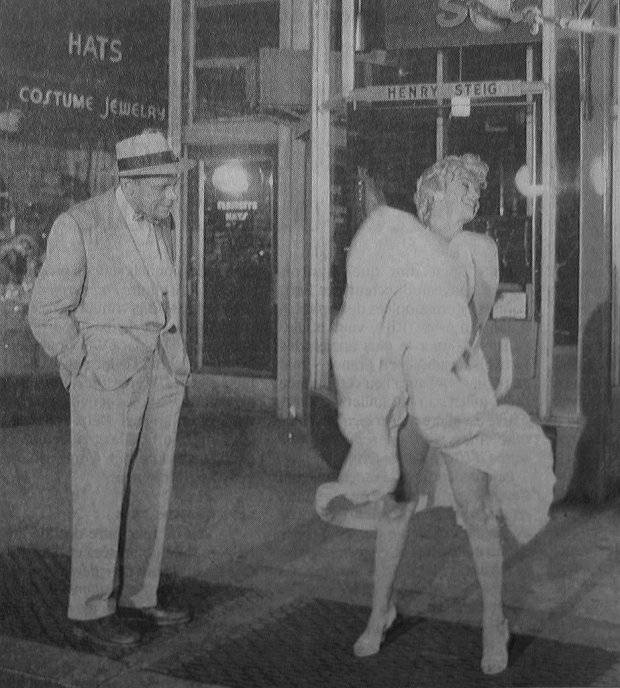

Tout comme d’ailleurs celle qu’Electricité De France a diffusée à partir de 1989, cette même année de la parution du livre de l’excellent inspecteur général déjà cité, si utile à l’éducation de sujets crédules. Pour capter l’attention et déclencher la pulsion d’achat, l’affiche d’EDF ne montrait même pas le climatiseur qu’il s’agissait de vendre, mais seulement son puissant effet de souffle, selon une jolie métonymie. Contre la force du courant d’air, une fille tentait de retenir sa robe dans un leurre d’appel sexuel d’autant plus ravissant que, par intericonicité, on reconnaissait un sosie de Marilyn Monroe sur une bouche d’aération dans une scène d’un de ses films. Mais l’ambiguïté volontaire retenait davantage l’attention que la fille, sa robe : en fait, tentait-elle vraiment de maintenir sa robe ou feignait-elle de le faire ? Mieux, que faisaient là donc ses mains ? Tâtaient-elles, comme Tartuffe, l’étoffe moelleuse de son habit ? Et son visage extatique témoignait-il vraiment de l’irradiation de bien-être sous le souffle climatisé ? Enfin sa robe n’était-elle pas à l’image d’une corolle de fleur, sexe de la plante ? Pouvait-on encore en douter et ne pas associer à la climatisation des vertus « informatives » insoupçonnées jusque-là ?

On le voit, nul doute que la publicité soit informative, mais pas dans le sens naïf que comprennent sans doute 59 % des Français. Si l’on n’y prend pas garde, il arrive malheureusement qu’on entende le mot « bêtise » résonner dans « alphabétisation ».

Documents joints à cet article

24 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON