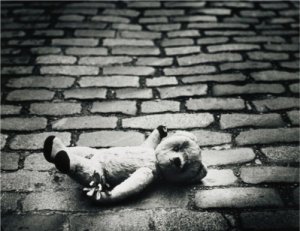

Les pauvres, c’est fait pour être très pauvres !

"Nous ne savons pas imaginer autre chose que ce que nous avons sous les yeux" Les maquizards dénoncent une lecture caricaturale et simpliste du monde.

"Réfléchir à ce que peut être l’avenir d’un pays, un allié, un partenaire, un client – voire un adversaire –, cela suppose d’interroger la situation que nous avons sous les yeux, pour lui faire livrer ce qu’elle recèle de plus précieux : ses incertitudes, ses enjeux, ses potentialités ou ses menaces."

Les Maquizards passent ainsi en revue nos perceptions hexagonales, à la fois historiques et culturelles, de l’Afrique, de la Chine ou de l’Inde. Dans ce texte, ils critiquent notre vision déterministe du destin de ces Nations : les pauvres auraient du rester pauvres... L’Histoire en aura décidé autrement.

Voici leur Tribune :

Qu’il s’agisse des pays d’Afrique, de la Chine ou de l’Inde, nous avons trop souvent cru que misère d’un jour serait misère toujours. Et cette erreur persiste aujourd’hui : entre le propos de René Dumont au début des années soixante et le discours de Nicolas Sarkozy prononcé à Dakar en 2007, on décèle une parenté troublante. Cette filiation témoigne d’une approche qui, à la complexité du réel, aux nombreux paramètres qui décident des évolutions économiques et politiques des pays, préfère des images caricaturales et figées une fois pour toutes.

Les pays pauvres sont foutus

En 1962, René Dumont, le fameux agronome, par ailleurs premier candidat écologiste à l’élection présidentielle en 1974, publia un ouvrage au titre resté célèbre : L’Afrique noire est mal partie. Ce jugement constituait la conclusion de ses analyses sur les voies de développement empruntées par l’Afrique à l’époque. Non seulement « l’Afrique intertropicale piétine » à ce moment, selon ses mots, mais cet examen l’amenait à projeter un avenir bien sombre pour tout le continent. Il expliquait que les mauvais choix du présent ouvraient immanquablement la voie de l’échec et de la stagnation. Stagnation ? Moins de cinquante ans après, l’Afrique noire, peut-être jugée mal partie, est pourtant en train d’arriver quelque part.

La preuve : certains pays connaissent depuis plusieurs années des taux de croissance à faire pâlir d’envie les ministres des finances de tant de pays d’Europe qui étaient eux, si "mieux partis". Au Nigeria, en période de crise, la croissance s’est élevée en 2009 à 5,6 %, dans le creux de la vague (contre - 2,6 % en France). Au Mozambique, le PIB a cru de 4,5 % en moyenne entre 1981 et 2008. En Angola, la croissance annuelle entre 2002 et 2008 s’est élevée à 9 % ! Pourtant, à ces pays pauvres, la France donnait des leçons du haut de ses connaissances. Les pays pauvres, paralysés par leur ignorance, étaient condamnés à rester très pauvres (et les riches, très riches) ? On annonce pourtant aujourd’hui qu’est venu Le Temps de l’Afrique (Severino, Ray, 2010).

En Asie, la même erreur, consistant à juger des pays condamnés à la pauvreté par leur pauvreté, a été commise. Qui se souvient de ce qu’on pensait de la Chine en France il y a un siècle ou plus ? Vers 1860, à l’issue des guerres de l’opium, menées par le Grande-Bretagne et la France, celles-ci contraignaient la Chine, après des traités inégaux, à lui livrer l’accès à ses ports. La Chine était pour nos ancêtres un immense territoire pauvre, où seules quelques villes portuaires servaient à faire le commerce de ressources dont ce pays ne savait pas tirer profit. Plus tard, le chemin qui mène Mao de sa Longue Marche des années 1930 à la campagne des « cents fleurs » en 1957 nous laisse penser que la Chine est un vaste pays arriéré, exotique et excentrique, dont l’économie agricole et autarcique est observée avec un dédain amusé et interloqué. Cinquante ans plus tard, la Chine est partout. Elle éblouit le monde par sa croissance et sa richesse : de ce pays pauvre, on se demande quand il détrônera les Etats-Unis pour devenir la première économie mondiale.

Il en a été de même pour l’Inde. Alors que, dans les années 1950, les enfants français étaient appelés à quêter pour ce pays jugé sous-développé et condamné à mourir de faim, comme la Somalie dans les années 1990, l’Inde est devenue une économie majeure et un pays qui compte dans le concert des nations. Le Président de la République française lui rend en novembre 2010 une longue visite pleine d’égards. On vient s’instruire devant tant de succès, la couvrir d’éloges, on quête ses devises, on lui vend des centrales nucléaires.

Tous ces pays pauvres, qu’on croyait irrémédiablement pauvres, ne sont pas encore riches. Mais ils sont, pour paraphraser Dumont, bien partis pour le devenir. Jamais nous n’aurions pensé envier ainsi leur puissance, leur prospérité, et quémander leurs faveurs.

Nous manquons d'audace

Nous ne savons pas imaginer autre chose que ce que nous avons sous les yeux

Comment se fait-il que, pour les pays pauvres comme les pays riches, nous sachions si peu envisager ce qui se prépare pour demain ? L’explication est simple. Nous ne voyons en l’avenir qu’une continuation du passé et du présent. Nous prenons ces deux points et nous traçons une droite. Cette solution a le mérite de la simplicité, au regard de la peine que nous aurions à concevoir l’évolution d’un pays comme une courbe, fonction de plusieurs variables, s’appuyant sur de nombreux paramètres pouvant entraîner d’importants changements… Il s’agirait de réaliser que l’économie n’est pas faite que de grandes tendances, de lames de fond contre lesquelles on ne peut rien, mais aussi d’inflexions, d’hésitations, de désordres, de contradictions. Réfléchir à ce que peut être l’avenir d’un pays, un allié, un partenaire, un client – voire un adversaire –, cela suppose d’interroger la situation que nous avons sous les yeux, pour lui faire livrer ce qu’elle recèle de plus précieux : ses incertitudes, ses enjeux, ses potentialités ou ses menaces.

Nous manquons d'espérance

Mais nos erreurs ne se résument pas à une malhabile et grossière anticipation de l’avenir. Après tout, nous pourrions être excusables : nous ne sommes pas chiromanciens, astrologues ou devins. Nous nous trompons aussi sur le présent. Cette difficulté à appréhender la réalité telle qu’elle est procède d’un vice persistant : nous adorons les clichés. Les Italiens trichent ; les Américains sont des barbares ; les Allemands sont ennuyeux à force d’être disciplinés … Autant de clichés réducteurs, d’approximations ridicules, d’excuses commodes. Derrière ces caricatures se cache une vision déterministe et essentialiste de ce(ux) qui nous entoure(nt). Si on est pauvre, on l’est naturellement, et on est voué à l’être. Si on connaît des échecs, c’est parce qu’il est inscrit dans nos gênes que nous devons échouer. Si un pays réussit mieux que les autres, c’est qu’il est mieux doté, plus fort, plus chanceux. Bref, c’est écrit, c’est ainsi, c’est la vie. Pensée étonnamment conservatrice pour des Français qui aiment à s’imaginer comme un peuple de révolutionnaires.

C’est jusque dans les fondements de notre politique étrangère que l’on retrouve ce goût des images déterministes, attachées à des pays ou des continents que, dans le fond, l’on méconnaît trop. L’Afrique de Dumont se retrouve ainsi dans celle de Nicolas Sarkozy, dans son fameux discours controversé tenu à Dakar en juillet 2007.

« Le drame de l'Afrique, c'est que l'Homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. »

Dépassons la polémique sur le racisme que certains ont pu y percevoir. Ces lignes sont la preuve que, par amour des grandes idées et goût des belles images, nous créons des boîtes très larges dans lesquelles nous voulons faire entrer le réel, de manière définitive. Les citoyens et entrepreneurs de l’Afrique noire sont plus complexes que cette rêverie intellectuelle et pessimiste sur l’homme africain ne l’explique. Sarkozy version Guaino ressemble à du Dumont remastérisé pour les oreilles de 2007 : l’Afrique noire est décidément mal partie.

Nous pourrions encore en être victimes

Sachons corriger ces défauts, ou nous risquerions encore de ne pas comprendre les pays qui comptent pour nous ni anticiper les évolutions qui pour nous compteront demain.

A cet égard, l’idée que nous nous faisons de la Chine actuelle est préoccupante. Son image de pays pauvre, et irrémédiablement pauvre, a connu une longue vie. L’image de puissance économique redoutable, de locomotive qu’on ne peut arrêter, pourrait contaminer notre compréhension de ce qu’est la Chine aujourd’hui, et ce qu’elle sera peut-être demain.

Ne traçons pas de nouvelle droite à partir de cette histoire récente. Nous ne pouvons pas prévoir aujourd’hui l’avenir de la Chine, mais nous devons être capables d’identifier et de distinguer les différents scénarios susceptibles de se réaliser. Sachons examiner les possibles points d’inflexion. Les paramètres à prendre en compte sont de diverses natures. D’ordre économique bien sûr : le yuan sera-t-il réévalué ? Le système bancaire sera-t-il déséquilibré par les créances douteuses dont il se nourrit ? D’ordre social : comment donner du travail aux centaines de millions de paysans qui affluent vers les villes, attirés par l’espoir du développement économique ? Comment absorber le déséquilibre démographique à l’horizon, un papy boom, dont les effets se feront pleinement sentir dans peu de décennies sur le système de retraites et de santé ? D’ordre politique : le régime chinois, à la fois communiste et passionnément capitaliste, résistera-t-il aux contestations des démocrates et des divers indépendantistes ?

Ces champs sont nombreux et décisifs ; ils doivent être pris en compte dans une analyse qui, en permanence, doit s’évaluer à l’aune d’une réalité mouvante. Notre compréhension de ce pays ne peut se résumer à la seule image que nous nous en formons aujourd’hui. Et la Chine n’est qu’un des exemples des erreurs que nous pourrions commettre à nouveau. Le destin de l’Inde, elle aussi désormais perçue comme une imposante puissance économique vouée à un succès certain, n’est pas plus écrit. Il faut prendre la peine de distinguer les différentes Indes possibles, selon qu’elle parvient à contrôler les tensions avec le Pakistan, à réduire les inégalités entre les Etats de l’Union et entre classes sociales, à maîtriser son endettement, à moderniser ses infrastructures ou à assurer son approvisionnement en eau. Les erreurs d’analyse ponctuelles que nous pouvons commettre en cachent une encore plus importante : l’avenir n’est pas écrit, il se joue à chaque instant, pour la Chine, pour l’Inde comme pour la France. Il se joue sur chacun de ces sujets, économiques, sociaux, politiques, sur lesquels des explosions, positives ou négatives, et des virages pourraient changer le sens des grandes tendances que nous observons aujourd’hui.

Un avenir à faire

Après l’Afrique 1962, l’Afrique 2007 ; après la Russie d’avant 1917, la Chine de 2012 ? Comment pouvons-nous encore penser que des pays pauvres seraient faits pour rester pauvres - et les riches pour être riches ?

Nous concevons l’avenir comme une simple prolongation du passé et du présent. Nous aimons les images claires et définitives, mais souvent trompeuses. Nous ne sommes pas assez attentifs aux nombreux sujets sur lesquels, au quotidien, se joue l’avenir de tout pays.

Abandonnons une fois pour toutes ces raisonnements déterministes qui ne conviennent qu’à des personnages de l’excès, tel le héros de La Folie des grandeurs interprété par Louis de Funès.

Quelle leçon en tirer ? La nécessité impérative de croire aux possibilités qu’offre l’avenir – et c’est une leçon qui doit d’abord s’appliquer à notre pays.

Nous ne sommes pas prisonniers d’un passé proche jugé décevant et d’un présent source d’inquiétudes : la France doit croire en son succès à venir. Pour cela, il faut qu’elle distingue les grands enjeux sur lesquels se jouera son évolution. Il faut aussi qu’elle affronte ses démons et se regarde en face ; nous le ferons dans notre prochain article.

6 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON