Qu’est-ce que le bonheur ?

Voilà une question qui a toujours préoccupé les hommes mais qui a pris une importance particulière depuis l’ère révolutionnaire qui a prétendu en faire un enjeu politique. Le capitalisme l’a récupéré et nous l’a ensuite vendu avec l’idée que le consumérisme en constituait la voie royale.

Les masses se sont laissées séduire par les sirènes de la publicité et même si chacun sait que l’argent ne fait pas le bonheur, chacun se raconte dans son for intérieur qu’il y contribue quand même un peu. D’innombrables achats sont ainsi réalisés dans le but de se faire plaisir mais ils procurent rarement la félicité sans laquelle il n’est pas de bonheur.

De ce dernier, l’individualisme moderne aidant, on aura finalement beaucoup parlé, on nous l’aura aussi chanté, chacun lui courant après dès que l’occasion se présente, dans la cuisine, dans le lit, dans le pré, sur la plage, etc. mais au fond, en dépit de tout ce qui a pu être écrit à son sujet, on ne sait pas après quoi on court, on ne sait pas le définir d’une manière précise qui puisse aider à le trouver ; car c’est quand même ça le but de connaissance, non ?

Dans le champ de la philosophie, bien qu’ancienne, la question du bonheur est devenue un vrai capharnaüm, un bazar dans lequel chacun à son point de vue et croit tenir une parcelle de vérité à propager de sorte qu’au bout du compte, personne ne soit en mesure de dire exactement de quoi il retourne.

Cela en est au point que dans son Dictionnaire amoureux de la philosophie, Luc Ferry n’hésite pas à affirmer que le bonheur est indéfinissable, voire impossible — hormis pour les croyants — et c’est quand même un comble, vous ne trouvez pas ? :

A la différence du malheur, qui est aisément définissable et identifiable, le bonheur est donc et restera à jamais impossible à définir a priori. C’est là un argument que Kant, dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, a étayé d’un raisonnement bien difficile à réfuter dès lors qu’on y réfléchit un tant soit peu sérieusement. Permettez-moi de le citer ici presque en son entier : « Le concept de bonheur est un concept si indéterminé que, malgré le désir qu’a tout homme d’arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut…Veut-il la richesse ? Que de soucis, que d’envies, que de pièges ne peut-il pas par-là attirer sur sa tête ! Veut-il beaucoup de connaissances et de lumières ? Peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus lucide sur des maux qu’il se représentera désormais de manière plus terrifiante, tandis qu’ils se dérobaient avant à sa vue alors qu’ils étaient pourtant inévitables – à moins que cela ne le charge de plus de désirs encore, alors qu’il avait déjà bien du mal à satisfaire ceux qu’il avait déjà… Bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude dérivée de quelque principe ce qui le rendrait véritablement heureux, car pour cela, il lui faudrait l’omniscience… »

Quoi qu’il en soit, cela doit nous rendre modeste et... intelligent. Il serait vain de s’efforcer d’organiser ce bazar conceptuel hérité de la philosophie, attachons-nous plutôt à la psychologie et tentons de la mobiliser à partir de ce que nous connaissons le mieux : les habitudes, qui forment la trame de nos vies. Voilà la perspective que je vous propose d’explorer en sachant que ce n’est qu’une hypothèse et qu’elle le restera tout au long de cette réflexion même quand il vous semblera que des conclusions ou des vérités sont exprimés catégoriquement — ce qui ne saurait tarder J )

Le fait qu’en venant ainsi, en parfait candides, à ce fondamental méconnu que constitue l’habitude, nous sommes d’emblée projetés dans la question du bonheur car, de ce dernier, nous savons au minimum qu’il procède d’une satisfaction qui serait globale et durable, donc au-delà des petits plaisirs furtifs qu’on sait pouvoir se procurer à l’occasion.

Or, c’est justement le bizness des habitudes que de nous donner des satisfactions au long cours, puisque par nature, elles se répètent d’autant plus qu’elles réussissent à reproduire cette satisfaction. Vous avez l’habitude de manger, de dormir, de converser, de faire du sport, de faire l’amour ? Ce sont autant d’habitudes qui vous amènent chacune leur lot de satisfactions, et peut-être cela suffit-il à vous combler ? Il semblerait donc que nous ayons déjà trouvé la source du bonheur ou, du moins, son moteur.

Le fait est que, ainsi que je l’ai déjà expliqué par ailleurs [1], tout individu peut être considéré comme un écosystème d’habitudes. Elles sont comme les formes vivantes qui occupent les espaces naturels et selon que notre écosystème est riche, cohérent et stable comme une forêt primaire tropicale ou, au contraire, pauvre et chaotique comme une steppe dans l’Arctique, nous connaîtrons le bonheur ou, au contraire, les affres d’une vie âpre et sans répit.

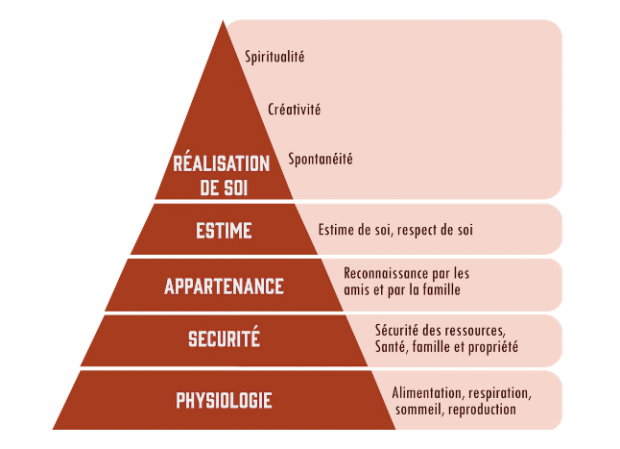

Cette manière de voir les choses peut être rapprochée de la fameuse pyramide de Maslow destinée à illustrer aussi bien l’interdépendance de nos besoins que leur caractère hiérarchique au sens où nous sommes censés nous accomplir au niveau le plus élevé, là où la satisfaction la plus précieuse se trouve réalisée.

Maslow situe ainsi la réalisation de soi au sommet et si le parallèle avec les écosystèmes naturels n’est pas évident c’est, d’une part, que nous avons tendance à oublier que nous en faisons partie et que, d’autre part, nous nous plaçons nous-mêmes à leur sommet sans la moindre hésitation, car il n’y a pas de place pour le doute. [2]

Toujours est-il que nous voilà amenés à penser le bonheur dans le contexte d’une écologie du mental où chaque chose va devoir trouver sa place afin de contribuer au mieux à la satisfaction de nos objectifs les plus importants et, probablement la réalisation de soi par l’épanouissement de nos talents ; à moins que nous y ayons renoncé en étant heureux d’avoir déjà satisfait nos besoins d’amour (surtout conjugal), de reconnaissance, d’appartenance, de sécurité ainsi que nos besoins corporels.

Certains, en effet, ne visent pas très haut en raison d’un historique d’échecs qui les aura découragés et placés en situation dite de « résignation apprise ». Au pire, certains renoncent même aux besoins corporels et fuient une réalité qui leur est devenue difficilement supportable via des drogues qui les mettent en état d’addiction, le degré extrême de l’habitude — car on n’en sort pas, il faut y insister, hormis l’âme peut-être, nous ne sommes que ça : des cycles dans des cycles, qui résonnent, dansent et s’harmonisent autant qu’ils peuvent ! En fonction de nos objectifs nous aurons besoin d’une plus ou moins grande discipline. Corporelle d’abord, éducative ensuite, puis professionnelle, éventuellement spirituelle mais assurément morale.

Nous retrouvons la logique des grecs de l’Antiquité qui visaient ce qu’Aristote appelait l’eudémonie, terme « archaïque » pour dire que nous sommes « habités » par ce qu’on pourrait appeler l’esprit du bonheur. Et ce que nous avons à comprendre ici est qu’il va venir grâce à un effort constant pour nous tenir à ce qui est juste et bon, à ce qui nous permet d’être à notre place et de nous sentir en harmonie avec le monde. C’est un travail de maîtrise de soi, un travail de maîtrise de ses pensées, de ses émotions et de ses désirs.

Rien là qui ressemble au bonheur de l’enfance me direz-vous ? Funeste erreur ! L’enfance n’est pas l’âge du bonheur mais celui des joies et des peines intenses, l’âge des peurs et des désirs puissants et celui où l’on a tout à apprendre, celui au cours duquel on est le plus apte à se... discipliner — pour autant qu’on reçoive une saine éducation, certes pas nationale. L’âge du bonheur est celui qui vient après que ce travail ait été accompli, ce qui supposera maints sacrifices, c’est-à-dire, maints renoncements à des satisfactions qui nous auraient égarés. « Renounce and enjoy ! » disait le sage Gandhi qui savait de quoi il parlait.

Bref, pour tenter de résumer cela, on pourrait dire que l’homme connaît le bonheur lorsque le microcosme qu’il est s’est mis en bon ordre, avec la même cohérence mentale et morale qu’il sait obtenir corporellement par l’exercice physique. Il est alors à l’image du macrocosme, le cosmos, dont le nom ne dit rien d’autre que l’ordre. L’harmonie règne et le bonheur est là quoi qu’il arrive car ce qui est réalisé est au-dessus des contingences et des vicissitudes de la vie. Socrate a mis cela en lumière d’une manière prodigieuse par sa phrase presque christique : « Anytos et Mélétos peuvent me tuer, ils ne peuvent pas me nuire ». Ils ne pouvaient en effet lui ôter ce bien souverain qui vient avec le fait de s’être réalisé pleinement et d’être pleinement consentant à la réalité du monde comme il est et comme il va, mal parfois. Nous retrouvons le grand Oui que Nietzsche nous enjoint à adresser à la vie et nous comprenons que la stabilité du bonheur procède de la disposition à accepter sa perte. N’est-ce pas la condition pour vivre sans peur ?

Avec le recul de deux mille ans de philosophie Luc Ferry pense pouvoir balayer tout ça en suggérant que la conscience ne peut être que malheureuse dès lors qu’elle est morale et, donc, nécessairement empathique avec les souffrances du monde comme celles des êtres chers qui nous entourent. Sa démonstration ne convainc pas. Il me semble qu’un peu de bon sens aurait pu lui épargner ses tourments mais je ne vais pas tenter ici de lui faire la leçon car je souhaite insister sur le point où je crois, il a parfaitement raison.

En effet, au détour de son argumentation et, à chaque fois comme à regret, il pointe le fait que les croyants, eux, peuvent connaître le bonheur en tant que ce dernier serait stable car, pour autant qu’ils aient vraiment la foi, ils ne craignent pas la mort et peuvent vivre avec la même sérénité que Socrate a pu exprimer à la fin de sa vie, alors qu’il était condamné à mort. Il me paraît clair que le travail de verticalisation de soi qui s’accomplit lorsque nous œuvrons à l’édification de notre pyramide de Maslow, c’est-à-dire, lorsque nous nous efforçons d’amener notre écosystème d’habitudes — ces petites « machines » à produire de la satisfaction — à l’équilibre, à l’harmonie et, plus exactement, à son accomplissement, à la plus grande richesse de talents possible, ne peut pas ne pas viser le bien commun et donc ne peut pas ne pas se situer dans une dynamique qui projette dans un au-delà d’amour universel, une transcendance qui assure sa plénitude de sens à la vie menée en ce bas-monde. C’est simplement une conjecture [3] que j’ajoute aux hypothèses précédentes et qui signale le moment de conclure mon propos.

Je vais tenter de le faire au travers d’une opposition rarement thématisée entre deux formes de bonheurs : d’une part ceux que Philippe Delerm dessine si habilement dans ses beaux catalogues de bonheurs minuscules et d’autre part ceux que le psychologue d’origine hongroise Mihály Csíkszentmihályi a décrit au travers de la notion de flux (flow) en désignant par-là les états mentaux exaltés que nous connaissons lorsque nous sommes absorbés dans la réalisation en cours — de réussite — d’un objectif d’une grande importance et exigeant beaucoup d’efforts de notre part.

Pour faire simple, le bonheur serait donc soit d’être dans un bon fauteuil, à lire un bon livre, avec un bon verre, près d’un bon feu et non loin d’un chat qui ronronne dans le chalet familial soit d’être « sur le pont », dans son labo ou son atelier, ou au bureau, en train d’accomplir une tâche enthousiasmante pour laquelle nous débordons d’énergie et de créativité.

On pourrait imaginer que dans le meilleur des mondes il serait possible d’alterner entre les deux et que le tempo serait déterminé par nos niveaux énergétiques, le bonheur à la Delerm correspondant, en somme, à la phase de repos au cours de laquelle nous faisons simplement retraite dans le confort de nos habitudes. Il me semble que la plupart d’entre nous pratiquons cela naturellement. Pour autant, aussi plaisante qu’elle soit, cette image n’est pas complètement satisfaisante car elle écarte une troisième option qu’on pourrait appeler « contemplation ».Il y a, en effet, une forme de bonheur presque indicible qui vient lorsque les circonstances nous permettent de nous absorber pleinement dans la contemplation des beautés de la nature, du ciel ou même du monde humain. Ce bonheur-là ne requiert aucune activité de notre part, seulement notre immobilité, de loin la plus propice à la pleine absorption de cette beauté.

Je vois donc émerger une trilogie du bonheur en contemplation, consommation et conquête qui me paraît dynamique au sens physique dans la mesure où elle pourrait grosso modo correspondre à la triade du point, de la vitesse et de l’accélération.

Tout se passe comme s’il y avait du bonheur à prendre aussi bien quand… :

- Aucun désir ne nous anime et nous sommes comblés par la beauté de ce qui se présente à nous (contemplation statique)

- Lorsque, au sein de notre écosystème personnel, nous contentons d’activer d’aimables habitudes sources de constantes satisfactions via la consommation d’objets de désir vers lesquels nous nous mouvons sans effort particulier.

- Lorsque nous nous efforçons d’élargir notre écosystème d’habitudes en développant de nouvelles compétences — qui seront autant de nouvelles satisfactions — via une phase d’apprentissage coûteuse de par les efforts consentis justement. On peut penser qu’il y a là une augmentation de puissance qui correspond à l’accélération.

Je ne sais pas si cette analogie vous paraîtra éclairante mais elle me parle. Ainsi, il me semble que notre vie commence dans la contemplation, le petit de l’homme étant sur son cul posé à absorber le monde autant qu’il peut. Il apprend déjà certes mais l’action n’est pas, il est dans ce qu’on appelle l’impéritie, l’incapacité à faire quoi que ce soit. Il peut seulement crier et c’est ce que le sauve, mais c’est une autre histoire J. Ensuite, un peu comme le coureur de 100m qui jaillit des starting-blocks, l’enfant explose et part à la conquête du monde dans un peu toutes les directions. C’est la phase de puissance, la phase d’accélération en somme, je dirais. Il apprend, développe ses compétences, se forme, devient capable de se forger une volonté, de se donner des buts, il se discipline. Il est alors prêt pour la dernière phase. Celle-ci consiste à accomplir les buts pour lesquels on s’est formé. L’apprentissage est terminé, on est dans la performance. C’est la phase du mouvement vers le(s) but(s) qu’on s’est fixé(s). Bien sûr, tout peut se mélanger et, cela été dit déjà, bien des peines peuvent se mêler aux joies. Il n’en restera pas moins que nous serons dans le bonheur si les hauts et les bas qui se présentent trouvent leur place dans une habitude qui leur donne du sens et nous permet non seulement de les accepter mais de les aimer. La douleur que ressent le sportif à l’entraînement ou à l’effort n’amoindrit aucunement son bonheur quand il est confiant dans sa réussite.

Voilà, au fond, ce dont nous avons besoin pour éprouver du bonheur : une forme de réussite, celle-là que, justement, nos habitudes bien exercées par la répétition, nous procurent à chaque fois, de sorte que nous pouvons vivre confiants dans la durabilité de nos satisfactions, confiant dans le caractère stable du bonheur que nous éprouvons alors.

Voilà pourquoi l’habitude est un peu comme l’argile dont l’Homme est fait : parce que, comme la coccinelle, nous sommes des « bêtes à bonheur » et il nous reste à devenir des hommes à bonheur. Il semble que nous ne soyons pas très doués pour cela, ce sera donc « à la grâce du Ciel » !

[1] Dans ma thèse de doctorat non encore publiée mais aussi ici même sur Agoravox

[2] Seule l’élite mondialiste voudrait nous en faire douter avec ses sbires antispécistes afin d’amener notre consentement à leurs stratégies de réduction des populations.

[3] Certes basée sur mes convictions personnelles !

267 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON

.

.

Franchement je préfère secouer Popaul tout seul à ce compte là que de m’obliger à digérer une soupe pareille.. Z’en sont morts d’ailleurs ça a dû leur taper sur le système... Bon je suis cruel mais là elle me gave..

Franchement je préfère secouer Popaul tout seul à ce compte là que de m’obliger à digérer une soupe pareille.. Z’en sont morts d’ailleurs ça a dû leur taper sur le système... Bon je suis cruel mais là elle me gave..