Réformes des études d’architecture : le chant du cygne d’une profession ?

Le « Travail pratique de fin d’études » était encore, il y a deux ans, le couronnement logique de six ans d’études d’architecture, et donnait droit au titre d’architecte maître d’oeuvre (autorisé à construire en son nom). Assimilable à une thèse, mais rendu sous la forme de projet dessiné, le TPFE permettait à l’étudiant de mener une réflexion personnelle, à toutes les échelles (ville, architecture, design).

L’adaptation aux directives européennes sur les études d’architectures étant maintenant achevée, c’est le système Licence-Master-Doctorat qui remplace le TPFE, amputé d’une lettre pour donner le PFE (Projet de fin d’études), et celui-ci ne donne pas le droit de construire.

L’étudiant, s’il veut prétendre au titre d’architecte, devra accomplir un an de stage rémunéré et balisé pour obtenir sa licence d’exercice.

Les efforts pour donner aux études d’architecture un cadre plus strict

sont louables, dans le sens où ils donnent un statut différencié à tous

ceux qui travailleront sans doute toute leur vie comme employés et non

en libéral ou en associés.

Mais avec cette amputation qui peut paraître anecdotique, disparaît tout l’aspect personnel et intellectuel du travail, puisque l’étudiant doit choisir entre trois ou quatre groupes de PFE, au sujet imposé.

J’ai eu la chance de me trouver à la charnière de ces changements, et de pouvoir passer mon diplôme à l’ancienne manière, avec toute la liberté que cela implique. D’abord rétif à l’idée de devoir faire le travail de l’urbaniste, du programmateur (celui qui décide des fonctions des bâtiments), je conclus que la compréhension par l’architecte des enjeux politiques d’un projet est primordiale.

Si les architectes ne prêtent pas serment comme les médecins, leur profession s’en rapproche par sa dimension sacerdotale et passionnelle pour beaucoup d’entre eux. L’architecte se doit, pour tenir son rôle de garde-fou et de

force de proposition (il faut rappeler qu’il est tenu pour responsable dans de nombreux cas), avoir étudié les implications de son projet du point de vue social, économique, urbain, écologique, ethnologique, artistique, matières qui font par ailleurs partie de son cursus.

Je présente ici ma réponse à ce défi.

Ce projet, à l’allure schématique et aux moyens simples, est la synthèse de nombreuses recherches croisées sur la ville, l’environnement, le cinéma, le logement, le tertiaire.

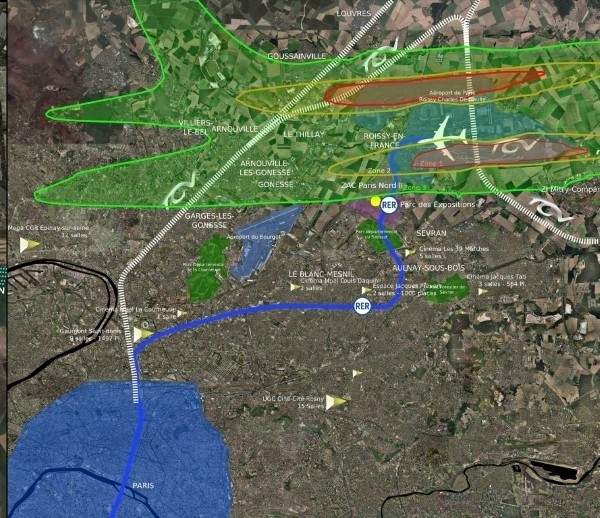

Il s’agit d’initier un enrichissement des fonctions dans une zone d’activités et non une zone résidentielle, comme cela se fait d’habitude. Le site choisi est la zone de Paris Nord II.

Le design est un programme politique...

Constats

Une monofonctionalité peu rentable !

-Le site n’est occupé que pendant les horaires de bureau et de chalandise, pour la zone commerciale (8:00-19:00, du lundi au samedi).

-L’absence de logements à proximité impose de longs déplacements à tous ceux qui se rendent sur la zone.

-Tous les terrains sans exception sont entourés d’une bande d’espace verts qui n’offre pas de véritable espace public (au contraire d’un parc), mais contribue à allonger les cheminements piétons.

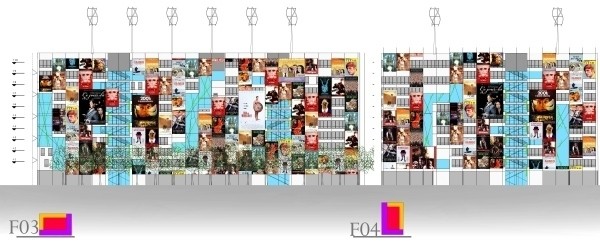

-Beaucoup de façades sont totalement aveugles et n’échangent pas avec "l’espace public".

-La faible densité obtenue par cette méthode incite les promoteurs à étendre la zone vers l’Est, et à dénaturer encore le tissu rural.

Un isolement préjudiciable !

-Les voies de circulation en boucle et en cul-de-sac et le peu de liaisons d’échelle locale avec le reste du territoire, notamment les villes environnantes, isolent la zone de toute circulation de transit, et rendent impossible les échanges avec l’extérieur (ville et campagne) et l’installation de lieux fédérateurs.

-Cette situation obère la mise en place d’un service de transport collectif pertinent. La voiture personnelle est encouragée par la présence de très nombreuses places de stationnement qui tiennent lieu d’aménagement sur les terrains.

Des richesses insoupçonnées !

-Paris Nord II est...

...riche d’espaces verts de qualité (le bois de la Pie), noyés dans des aplats de verdure médiocres ;

...dotée d’équipements sportifs pléthoriques malheureusement difficiles d’accès (réseaux viaire) ;

...à 30 minutes de Châtelet, à Paris, et à 15 minutes de l’aéroport de Roissy CDG ;

...à côté du Parc des Expositions de Villepinte, qui attire un public varié et très nombreux.

Réponses

A long terme : relier Paris Nord II au territoire !

-Doivent être créées des routes transversales pour véhicules légers, permettant de relier Gonesse, Le Thillay, Le Tremblay et Villepinte à la zone.

-L’axe gare-centre commercial doit devenir lisible comme axe principal de la zone et déboucher clairement à ses deux bouts.

-Les façades aveugles seront dotées d’une épaisseur supplémentaire constituée de volumes habitables, bureaux, logements ou ateliers, nécessitant de la lumière naturelle.

-La largeur des "avenues" sera réduite, eu égard à leur fréquentation, et la bande verte de circulation réaménagée au profit de véritables trottoirs où pouront s’intaller des échoppes et de voies de bus.

-Les terrains à proximité immédiate de la zone seront interdits à la construction, afin de préserver le tissu agricole. Les terrains non construits à l’intérieur de la zone seront gelés pour en faire des "places publiques".

-La densification se fera à l’intérieur des terrains déjà bâtis, par des surélévations, croisements de fonctions, etc.

-La

diversification des cultures sur le territoire à proximité de la zone

peut permettre à moyen terme, de mettre en place un marché local.

A court terme : "acupuncture urbaine" !

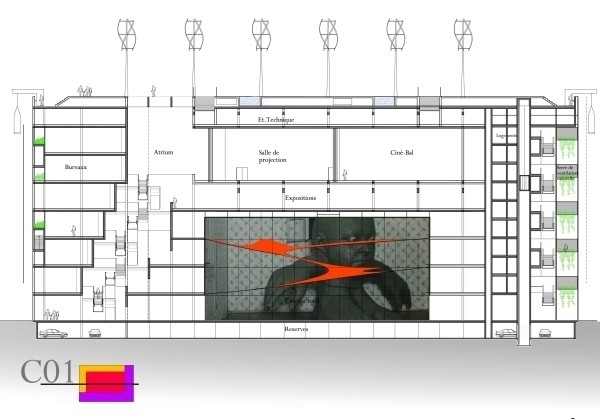

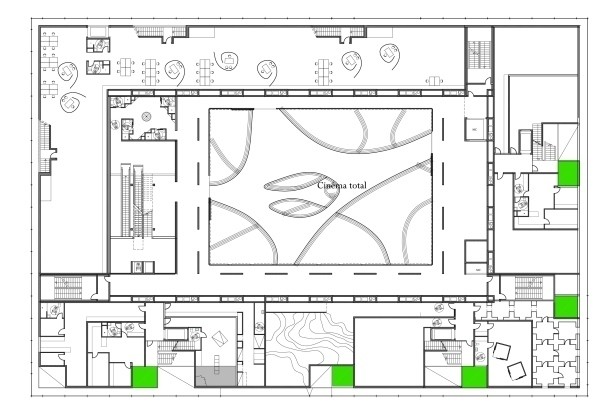

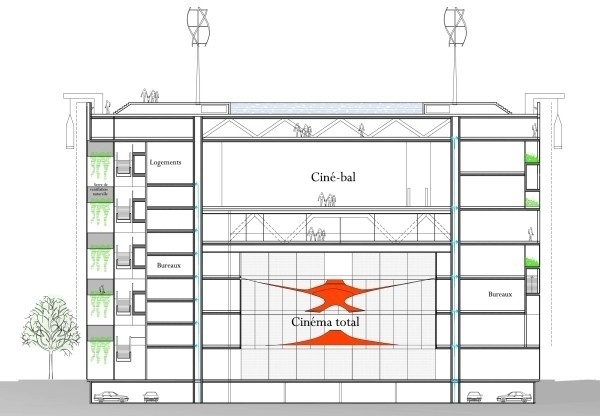

-Un bâtiment mixte hyperdense répondant aux carences fonctionnelles de la zone (pépinière d’entreprises, logements, commerces, activités de soirée consistant en un cinéma-restaurant) sera construit dans un délai court à mi-chemin entre la gare RER et la zone commerciale, sur un terrain libre. Ceci permettra d’étendre les horaires d’usage du site.

-L’autre terrain sera offert aux usagers comme place publique, utilisée le jour pour un marché et comme terrasse de cafés pour les employés. La nuit, cette place permet par beau temps de regarder les films projetés sur la façade textile du bâtiment mixte.

-La mise en place d’une ligne

de minibus Gare RER-Zone commerciale permettra aux visiteurs de garer

leur voiture sur le parking de la zone commerciale ou d’arriver par le

RER.

Extraits du mémoire

"Les débats sur la densité nous ramènent inlassablement vers le spectre des tours. L’indispensable éloignement de celles-ci les unes par rapport aux autres, la place que prennent les circulations verticales à chaque étage, le mauvais rapport surface-volume induit par leur forme, la discontinuité qu’elles introduisent dans le tissu urbain, les discrédite pourtant d’un point de vue rationnel (non du point de vue symbolique)."

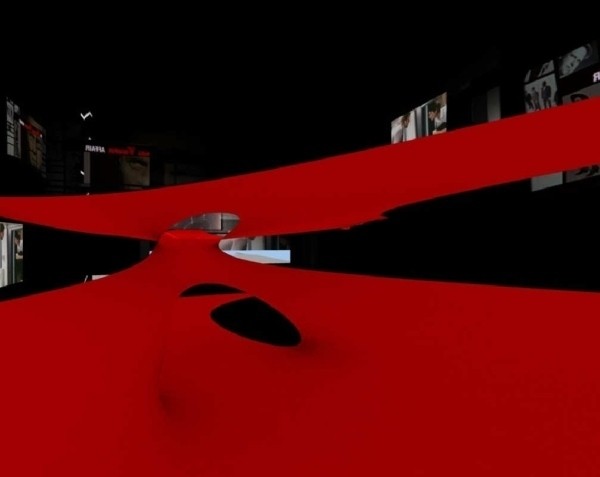

"La meilleure manière de faire de la densité ne serait-elle pas de mettre au coeur ce qui a besoin d’obscurité, de confinement, d’environnement maîtrisé, et de sélectionner ce qui a besoin de figurer en façade ? Ainsi, l’espace public devient utile non seulement en termes de circulations, mais aussi socialement."

"C’est un immense hamac tendu entre les bords d’un vide. Le garde-corps, pour ne pas faire obstacle au regard du spectateur, est horizontal, et se compose d’une grille de câbles (dont le rôle est structurel), de plus en plus espacés, donnant peu de prise et fournissant une bonne protection à la chute."

"Le Cine-hall (ou Ciné-Bal, comme se nomme

celui du Palais de l’Aubette à Strasbourg), est un mélange entre le

cabaret et le cinéma.

Le spectateur pourrait regarder un film tout

en mangeant, discutant et en buvant, ou en se carrant dans son

fauteuil sonorisé, s’absorber dans les images.

Le but de ce lieu est

de proposer aussi une ambiance favorable à des festivals, longues

rétrospectives, qui permette de passer du film à son commentaire sans

transition."

Le TPFE a été le cadre non contraignant de ces explorations libres et rigoureuses à la fois. Le PFE saura-t-il prendre la relève ?

Documents joints à cet article

7 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON