Une brève histoire du 1er Mai

« "Il sera organisé une grande manifestation internationale à date fixe, de manière que, dans tous les pays et dans toutes les villes, les travailleurs mettent, le même jour, les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement la journée de travail à huit heures et d'appliquer les autres résolutions du Congrès international de Paris.".

"Attendu qu'une semblable manifestation a déjà été décidée pour le 1er mai 1890 par l'American Federation of Labor, dans son congrès de décembre 1988, tenu à Saint-Louis, cette date est adoptée pour la manifestation internationale".

"Les travailleurs des diverses nations auront à accomplir cette manifestation dans les conditions qui leur sont imposées par la situation spéciale de leur pays.".

C'est en ces termes que, dans une résolution adoptée à l'unanimité, le Congrès International Ouvrier Socialiste, réunissant 391 délégués et représentants de 22 pays, qui se tenait à Paris du 1 au 21 juillet 1889, décida d'organiser les premières manifestations du 1er mai. Parmi toutes les revendications, c'est celle de la journée de huit heures qui allait transformer l'idée du 1er Mai en force matérielle. Ce que l'on a appelé les "Trois Huit" ― huit heures de travail, huit heures de loisirs, huit heures de sommeil ― était une revendication essentielle du mouvement ouvrier de l'époque.

Aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des travailleurs dans le Monde, la journée de 8 heures est toujours un rêve inaccessible.

A l'heure où le 1er Mai ne représente pour la plupart qu'une occasion d'un long week-end durant lequel on se devra d'offrir à ses proches quelques brins de muguet porte-bonheur ; à l'heure du 1er Mai assimilé par beaucoup à une très problématique « Fête de Jeanne d'Arc » ; à l'heure, désormais, où un candidat président en perdition a l'impudence de vouloir en faire la fête du vrai !!! travail, il n'est peut-être pas inutile de rappeler quelle est l'origine du 1er mai, journée de lutte et de protestation du Mouvement Ouvrier, longtemps réprimée dans le sang.

Problématique, la fête ?

Pour mémoire, la Pucelle fut brûlée vive le 30 mai 1431, date fixée par l'Église catholique pour la Sainte Jeanne d'Arc, et son armée délivra la ville d'Orléans le 8 mai 1429, et c'est le 8 mai que la République l'honore officiellement depuis 1920.

Pourquoi diable la Droite Nationale, comme elle veut se nommer, organise-t-elle sa journée de célébration justement le 1er mai, et pas le 8 ou le 30, si ce n'est pour faire pièce à ce qui s'est toujours voulu la Fête Internationale des Travailleurs, et certainement pas celle du Travail, en accaparer la symbolique, et la détourner de son objet ?

Cette affaire est ancienne, elle date de la naissance même du 1er mai. J'y reviendrai.

- Jeanne entend les voix de saint Michel et sainte Catherine, par Hermann Anton Stilke

La Fête du Travail...

Dieu comme il l'aime, le Travail... Notre Président des riches.

Comme il le cajole, l'admire, l'encense...

« Je crois au travail, je crois au mérite. Je crois à l’effort, je crois à l’énergie. »

« J’aimerais que nous nous retrouvions autour d’une seule priorité qui, au final, conditionne l’efficacité de tout le reste : celle de la réhabilitation absolue et urgente du travail. »

« Le but de la République, c’est la reconnaissance du travail comme source de la propriété et la propriété comme représentation du travail. »

Nicolas Sarkozy - 14 janvier 2007

Mais il y a Travail et travail :

« Le travail de quelques unes des classes les plus respectables de la société, de même que celui des domestiques ne produit aucune valeur, il ne se fixe ni ne se réalise sur aucun objet ou chose qui puisse se vendre, qui subsiste après la cessation du travail et qui puisse servir à procurer par la suite une pareille quantité de travail. »

Adam Smith ; La Richesses des Nations.(1764)

Le travail des « classes les plus respectables de la société » ne présente pas d'intérêt, les-dites classes peuvent fainéanter tout leur saoul si elles le veulent, seul celui des pouilleux a un pouvoir valorisant, un pouvoir incroyable, un pouvoir carrément magique, celui, après avoir fixé ou réalisé de la valeur sur un objet qui puisse se vendre, qui permet de surcroît, de se procurer par la suite une pareille quantité de travail. En bref : un travail engendrant une... Plus-value. Retenez bien ce mot.

Et c'est celui-là, ce Travail miraculeux, ce Travail adorable, qui ne doit être contrôlé, limité, brimé par aucune loi, par aucun Droit :

« C'est un système perdant—perdant : jamais notre droit du travail n’a été si protecteur pour les salariés ; or jamais ceux-ci ne se sont sentis dans un tel état de précarité. C’est un système où tout le monde est perdant. » Parce-qu'on ne fixe pas de limites à Dieu. Sinon il se venge !

Car figurez-vous que le droit du travail exploite les patrons :

« La situation la plus enviable n’est pas celle du propriétaire de l’entreprise. Le droit du travail moderne met l’entrepreneur dans une relation d’esclavage à l’égard du salarié. La coopération sociale n’est pas compatible avec des relations d’esclavage. Or, c’est exactement ce que crée le droit du travail puisqu’il attribue au salarié par la contrainte des droits sur l’employeur. »

Pascal Salin. « Libéralisme ». Éditions Odile Jacob ; Paris ; 2000

D'autre part, il ne faut pas que les pauvres aient trop de loisirs, ils ne savent pas quoi en faire, ils seraient bien mieux au boulot :

« Il faut consommer moins pour vivre mieux.

Je ne suis pas sûr qu’on s’enrichisse plus devant la télé que dans son milieu professionnel »

Maurice Thévenet ; Le plaisir de travailler. Éditions d'organisation ; Paris 2004.

Mais que voulez-vous ? Ces gens-là ne pensent qu'à ne rien foutre :

« Ils travaillent jour et nuit ces chinois. Jour et nuit ! En France on dort.

Il faut arrêter cette décadence du travail. »

Bernadette Chodron de Courcel, épouse Chirac ; Libération ; 28 octobre 2006.

Les loisirs doivent être réservés aux personnes raffinées, capables d'en faire un bon usage :

« La réduction du temps du travail c’est appréciable pour aller dans le Lubéron, mais pour les couches les plus modestes, le temps libéré par les 35 heures, c’est de la violence conjugale et de l’alcoolisme. »

Nicolas Baverez.

Et ouais ! Il faut protéger ces sauvages d'eux-mêmes ! Une mission civilisatrice, en quelque sorte...

D'ailleurs le même argument suffit à justifier le refus d'augmenter les salaires : ces gens-là, Monsieur, quand ils ont trois sous de trop, ils vont le boire ! Vieille antienne...

Ah les braves gens !

En bref, pour résumer, comme disait Henri Jeanson :

« Le travail est un trésor. Le travail des autres, cela va de soi ... »

Bien sûr, tout le monde ne sacrifie pas au culte... Il y a des mécréants :

« Le travail n'est pas la source de toute richesse (...) Les bourgeois ont d'excellentes raisons pour attribuer au travail cette surnaturelle puissance de création : car, du fait que le travail est dans la dépendance de la nature, il s'ensuit que l'homme qui ne possède rien d'autre que sa force de travail sera forcément, en tout état de société et de civilisation, l'esclave d'autres hommes qui se seront érigés en détenteurs des conditions objectives du travail.

Il ne peut travailler, et vivre par conséquent, qu'avec la permission de ces derniers. »

Karl Marx ; Critique du Programme de Gotha. (1875)

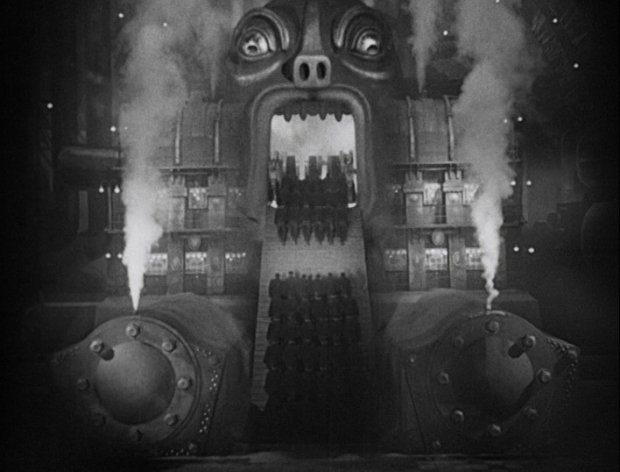

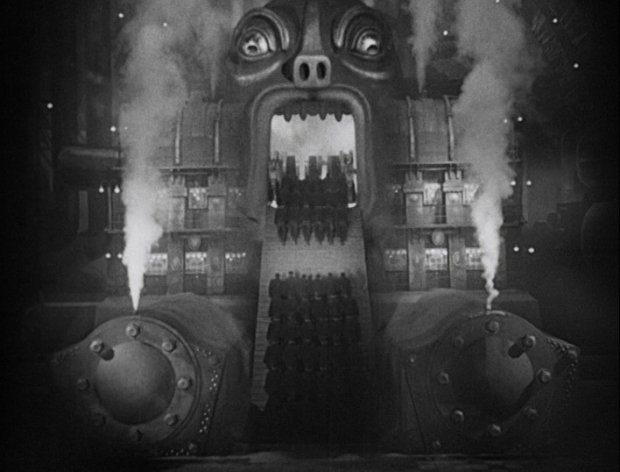

Ayant compris, assez spontanément d'ailleurs ― Car rien ne remplace l'expérience vécue, n'est-ce pas ? Et des semaines de 70 heures à limer la tôle en se nourrissant de pommes de terre, pour gagner le droit de revenir le lundi suivant, éveille assez vite l'esprit le plus borné... ― que ce Dieu adorable, cette puissance surnaturelle, cette idole du bourgeois qu'on lui demandait de vénérer, était son Moloch qui le dévorait vivant, le Mouvement Ouvrier n'eut de cesse de tenter dans desserrer l'étreinte.

C'est à dire de réduire la durée légale du travail.

- Fritz Lang ; Métropolis ; 1927

Les pendus de Chicago.

Et c'est dans ce but, que le 1er mai 1886, un grand rassemblement de 80 000 ouvriers grévistes a lieu devant l'usine Mc-Cormick de Chicago. Cette entreprise existe toujours,elle est désormais une branche de la multinationale américaine CNH global qui règne en maitre, entre autres, sur le marché mondial des machines agricoles.

Ce rassemblement s’intégrait dans la revendication pour la journée de huit heures de travail quotidien, pour laquelle une grève générale mobilisant 340 000 travailleurs avait été lancée. August Spies, militant anarchiste, est le dernier à prendre la parole devant la foule des manifestants.

Les travailleurs de Chicago, malgré les efforts de leurs organisations, vivaient pour la plupart dans les pires conditions. Beaucoup travaillaient encore quatorze et seize heures par jour, partant au travail dès quatre heures du matin, ne revenant à la maison qu'à sept ou huit heures du soir, même plus tard, de telle sorte qu'ils ne voyaient jamais leurs femmes et leurs enfants à la lumière du jour.

Les uns couchaient dans des corridors ou dans des greniers, les autres dans des taudis où trois ou quatre familles s'entassaient. Les sans-logis abondaient ; on en voyait ramasser des débris de légumes dans les poubelles, comme les chiens, ou acheter chez le boucher quelques centimes de rognures.

De leur côté les employeurs, en général, affichaient tranquillement une mentalité de cannibales.

Les journaux à leur dévotion écrivaient noir sur blanc que « le travailleur devait se guérir de son orgueil et être réduit au rôle de machine humaine." Ils trouvaient que le plomb était "la meilleure nourriture qu'on puisse donner aux grévistes". Le Chicago Times écrivait :

« La prison et les travaux forcés sont les seules solutions possibles de la question sociale. Il faut espérer que l'usage en deviendra général. »

Au moment où la foule se disperse, 200 policiers font irruption et chargent les ouvriers pistolet au poing. Il y aura six morts et une dizaine de blessés.

Spies rédige alors dans le journal Arbeiter Zeitung un appel à un rassemblement de protestation contre la violence policière, qui se tiendra le 4 mai sur la place de Haymarket..

Au dernier moment, la manifestation prit un caractère pacifique. Il fut recommandé aux protestataires de se rendre au meeting sans arme, et le ménage Parsons prévoyait si peu ce qui allait arriver qu'il y emmena ses deux tout petits enfants.

Le jour venu, Spies, ainsi que deux autres anarchistes, Albert Parsons et Samuel Fielden, prennent la parole. Le maire de Chicago, Carter Harrison, assiste aussi au rassemblement.

Lorsque la manifestation s'achève, Harrison, convaincu que rien ne va se passer, appelle le chef de la police, l'inspecteur John Bonfield, pour qu'il renvoie chez eux les policiers postés à proximité. Il est 10 heures du soir, les manifestants se dispersent, il n'en reste plus que quelques centaines dans Haymarket Square, quand 180 policiers de Chicago armés jusqu'aux dents chargent la foule encore présente.

Quelqu'un, sans doute un agent provocateur qui ne sera jamais retrouvé, jette une bombe sur la masse de policiers. Dans le chaos qui en résulte, deux agents furent tués sur le coup et six devaient mourir des suites de leurs blessures.

Ce fut le signal d'une panique folle et d'une bataille plus terrible que celle de la veille. Les policiers survivants, aidés par d'autres arrivés en renfort, ouvrirent un feu nourri sur la foule encore présente.

Le massacre fut épouvantable, mais il est impossible d'en établir le douloureux bilan. Une dépêche d'agence de Chicago parle de plus de cinquante "émeutiers" blessés, dont plusieurs mortellement. Il faut voir là, évidemment une sous-estimation bien compréhensible. L’événement devait stigmatiser à jamais le mouvement anarchiste comme violent et faire de Chicago un point chaud des luttes sociales de la planète.

Plaque commémorative aujourd'hui à Chicago.

Le commentaire anarchiste manuscrit dit :

« D'abord ils ont pris vos vies.

Aujourd'hui ils exploitent votre mémoire. »

Après l’attentat, sept hommes sont arrêtés, accusés des meurtres de Haymarket. August Spies, George Engel, Adolph Fisher, Louis Lingg, Michael Schwab, Oscar Neebe et Samuel Fielden.

Un huitième nom s'ajoute à la liste quand Albert Parsons se livre à la police.

Parsons, réfugié chez des amis à Waukesha (Wisconsin) et qui avait les plus grandes chances de ne pas être découvert, se constitua prisonnier le jour de l'ouverture des débats pour partager le sort de ses camarades et, dit-il, "monter aussi, si c'était nécessaire, sur l'échafaud pour les droits du Travail, la cause de la liberté et l'amélioration du sort des opprimés. "

Le procès s'ouvre le 21 juin 1886 à la cour criminelle de Cook County. C'est avant tout le procès des anarchistes et des organisations ouvrières. Il inaugure une ère de terreur pour le mouvement ouvrier partout aux États-Unis.

C'est une parodie de Justice. La sélection du jury compte par exemple un parent du policier tué. Le procureur Julius Grinnel déclare lors de ses instructions au jury :

« Il n'y a qu'un pas de la République à l'anarchie. C'est la loi qui subit ici son procès en même temps que l'anarchisme. Ces huit hommes ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs.

Ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent.

Messieurs du jury : condamnez ces hommes, faites d'eux un exemple, faites-les pendre et vous sauverez nos institutions et notre société.

C'est vous qui déciderez si nous allons faire ce pas vers l'anarchie, ou non. »

Le 19 août, tous sont condamnés à mort, à l'exception d'Oscar Neebe qui écope de 15 ans de prison.

Un vaste mouvement de protestation international se déclenche. Les peines de mort de Michael Schwab,Oscar Neebe et samuel Fieden seront commuées en prison à perpétuité (ils seront tous les trois graciés le 26 juin 1893) Louis Lingg se suicide en prison. Quant à August Spies, George Engel, Adolphe Fischer et Albert Parsons, ils sont pendus le 11 novembre 1887.

Les dernières paroles d'August Spies furent prophétiques :

« Il viendra un temps ou notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. »

Le supplice des anarchistes de Chicago fit du 1er Mai un symbole de la lutte des classes, d’abord pour les travailleurs américains, puis pour l’ensemble du mouvement ouvrier à partir du Congrès socialiste international de 1889.

Le 1er Mai est l'enfant d'un massacre, d'une provocation policière et d'un procès truqué.

La première journée de revendication organisée internationalement par la classe ouvrière date donc du 1er mai 1890.

Grèves et manifestations revêtent une ampleur impressionnante dans les démocraties industrialisées, tandis que l’événement passe pratiquement inaperçu dans les pays pauvres, les colonies et les dictatures.

Les anarchistes français boudent tout d’abord l’idée de manifester à date fixe pour réclamer des droits. Ils se rallient malgré tout à la manifestation mais s’organisent pour donner à ce 1er mai 1890 un caractère insurrectionnel. Bien informée par ses indicateurs, la police les devance et coffre préventivement les militants à travers tout le pays, sauf à Vienne où Louise Michel et ses camarades appellent les ouvriers et les ouvrières à la révolte. Brandissant des drapeaux rouges et noirs, la foule des pauvres investit la rue et prend d’assaut les fabriques des « affameurs ». La grève dure cinq longs jours au terme desquels la petite ville, soumise à un véritable état de siège, doit plier devant le légalisme républicain.

Légalisme républicain qui, aujourd'hui, semble pourtant constituer l'alpha et l'oméga de l'univers intellectuel de la Gauche de gauche.

1er Mai 1891.

Le Massacre de Fourmies.

Vieille cité industrielle du Nord de la France, la ville de Fourmies atteint son apogée industrielle et démographique à la fin du XIXe siècle grâce au textile. Elle compte alors 15 000 habitants, en grande majorité (75%) des ouvriers de cette industrie.

Fragilisée par la crise du textile, Fourmies traverse une période d'agitation sociale provoquée essentiellement par une baisse drastique des salaires. Entre 15% et 20% en moyenne.

À plusieurs reprises, des grèves ont éclaté.

Décidés à répondre à l'appel du Congrès international ouvrier socialiste pour obtenir la journée de huit heures, les militants du Parti Ouvrier, créé en 1882 par Jules Guesdes, et dirigé à Fourmies par Hippolyte Culine, un militant local, préparent le terrain par de grands meetings.

Le12 Avril, Paul Lafargue, le gendre de Marx, se rend à Fourmies pour exhorter la population à battre en brèche l'autorité des patrons.

Des affiches sont placardées appelant les ouvriers à manifester le 1er mai pour la journée de huit heures, dans le plus grand calme, pas de tumulte ni de revendications personnelles ! »

En réponse tous les patrons de Fourmies, sauf un, co-signent un manifeste qu'ils font afficher sur les murs de la ville le 29 avril :

« Les excitations et les menaces criminelles des agitateurs ont atteint une limite qui forcent les chefs d'établissement à prendre des mesures défensives »

A la suite de leurs demandes pressantes, le sous préfet Jules Isaac, qui aurait préféré recevoir des renforts de cavalerie, paradoxalement moins dangereux pour la foule en cas d'affrontement, se voit gratifier par l'envoi de deux compagnies d'infanterie du 145e de ligne caserné à Maubeuge.

Ces soldats sont équipés du nouveau fusil Lebel, une arme redoutable pour l'époque, qui contient 9 balles (une dans le canon et huit en magasin) de calibre 8 mm. Ces balles peuvent, quand la distance n'excède pas 100 mètres, traverser trois corps humains sans perdre d'efficacité.

A 18 h 15, ce premier mai, 150 à 200 manifestants arrivent sur la place et font face aux 300 soldats. Les cailloux volent ; la foule pousse. Pour se libérer, le commandant Chapus fait tirer en l'air. Rien ne change. A 18h 25, craignant d'être débordé il commande le feu.

Bilan : neuf morts, trente cinq blessés (au moins) en quarante cinq secondes.

Paul Lafargue décrit ainsi l'événement :

« Alors, les soldats, sans avoir été provoqués par la foule, sans avoir fait les trois sommations réglementaires, tirèrent. La boucherie aurait duré encore longtemps si le curé catholique Margerin, n'était pas sorti de la maison et n'avait pas crié : "Assez de victimes."

Neuf enfants étaient couchés sur la place, un homme de 30 ans, 2 jeunes gens de 20 ans, 2 enfants de 11 et 12 ans et quatre jeunes filles de 17 à 20 ans. »

La tragédie de Fourmies aura des conséquences politiques importantes. Jean Jaurès prononce un discours peu de temps après la fusillade, ainsi que Georges Clémenceau, qui, à la tribune, dénonce l’attitude des forces de l’ordre. Il déclare : « C'est le Quatrième État qui s'est levé », rend hommage aux victimes ― « ces femmes et ces enfants dont le sang a pour si longtemps rougi le pavé » ― et rappelle l'importance de la justice :

« Il y a quelque part, sur le pavé de Fourmies, une tache innocente qu’il faut laver à tout prix… Prenez garde ! Les morts sont des grands convertisseurs, il faut s’occuper des morts. »

Clemenceau s'abstient cependant de proposer une motion de censure, et réussit plutôt à convaincre la Chambre des députés de voter l'amnistie des manifestants arrêtés (506 voix pour contre 4).

Culine et Paul Lafargue, furent condamnés pour provocation directe au meurtre. Le premier écopa de six années de prison et le second d'un an. Toutefois, Lafargue fut libéré de façon anticipée, après son élection comme député, en novembre 1891.

Cet épisode fut un événement fondateur de la Section Française de l'Internationale ouvrière.(SFIO).

La vague d'attentats anarchistes, que connut la France durant les dix dernières années du siècle, en particulier ceux de Ravachol en mars 1892, se voulurent une réponse de classe au massacre de Fourmies.

L'extrême droite nationaliste de l'époque, en la personne d'Edouard Drumont, l'auteur de La France Juive, père de l'antisémitisme moderne puisque c'est lui qui inventa le mot, s'empara elle aussi de ce1er mai tragique.

Dans la matinée du 4 mai, Drumont, qui prend le parti des victimes, a trouvé le responsable de ce carnage. Il adresse un télégramme véhément à Albert de Mun, le grand homme de la Droite Royaliste :

« Le sous-préfet juif Isaac a fait essayer le Lebel sur des ouvriers français. Ceux qui vous aiment espèrent que c'est vous qui prononcerez les paroles vengeresses pour flétrir l'assassin.

Le préfet du Nord, Vel Durant est juif aussi, ils sont tous juifs là-dedans ! »1

La Droite catholique se met immédiatement au diapason. La Croix, qui porte sous son titre la mention Journal le plus antisémite de France, déclare dans un éditorial qu'il était inévitable que « juif et sectaire, le sous préfet Isaac accomplisse le mal »

Et, dans la surenchère, Le Lillois, feuille catholique du Nord, vitupère le « petit youtre Isaac » qui « mérite d'être cloué au pilori ».

Six mois après les faits, Drumont se rendra dans la petite ville encore sous le choc, discutera longuement avec les représentants du patronat local qui l'accueillent à table ouverte, et en rapportera un livre, Le Secret de Fourmies, dans lequel il donnera sa version, très personnelle, de la tragédie.

Le rideau s'ouvre sur une description idyllique de la petite cité lainière, où patrons et ouvriers cohabitaient dans la plus aimable concorde. Bien sûr les industriels se sont vus contraints de baisser les salaires de près de 20%, mais c'est la faute à la concurrence étrangère, les patrons n'y sont pour rien.

Évoquant les ouvriers ―Il en a rencontré quelques uns― Drumont parle d'eux avec une condescendance émue. A le lire, ces humbles, comme les bons nègres des bluettes coloniales, ont l'innocence des enfants. Ce sont de « bons travailleurs et de bons catholiques ». Ils sont dénués de conscience politique.

Drumont passe gaillardement sous silence leurs revendications, minore le plus possible l'influence socialiste, et surtout, ne fait pas la moindre référence à la Fête Internationale des Travailleurs ni à l'appel du Congrès International Ouvrier Socialiste lancé deux ans plus tôt.

La manifestation face aux soldats, dans l'après-midi, est réduite par lui à une :

« ...Bruyante promenade de quelques ouvriers mis en gaîté par le printemps. »2

Et c'est au milieu de ce délicieux conte bleu que le Juif peut entrer en scène. Il est l'élément mortifère qui rompt l'harmonie du tableau. Drumont laisse entendre que le sous préfet, animé par la haine des goyim, a manipulé le brave commandant Chapus, un peu simplet, pour faire tester les effets du Lebel sur les manifestants, l'expérience devant bénéficier à l'État-Major allemand, celui-ci, fort désireux d'évaluer l'efficacité de la fameuse arme.

Ainsi, deux ans avant Dreyfus, un juif trahissait déjà par haine de la France.

Et ce massacre a aussi le caractère d'un crime rituel. Parlant d'une des victimes, une jeune fille, il prétend qu'elle fut scalpée par une balle, que sa cervelle jonchait le pavé, mais que, curieusement, sa magnifique chevelure ne fut jamais retrouvée...

« La légende prétend que cette chevelure a été dérobée et vendue ; elle aura probablement été orner la tête chauve de quelque vieille baronne juive, et quelque gentilhomme décavé, jouant la comédie de l'amour (…) a peut-être couvert de baisers, dans quelques boudoirs du quartier Monceau, les blondes dépouilles de l'ouvrière assassinée. »3

Où il se voit que l'abjection du Juif est bien sans limites... Et qu'il n'aura, quand le temps de la vengeance du peuple sera venue, à s'en prendre qu'à lui-même si on lui rend au centuple la monnaie de ses ignominies...

Le héros de la fable, c'est évidemment l'abbé Margerin qui s'est interposé entre la troupe et les grévistes.

« Celui qui se précipite sous les balles pour relever les ouvriers que le juif a fait mitrailler, c'est le pauvre curé pour le lequel le peuple, trompé par les journaux du Ghetto, a été si souvent injuste ces dernières années. »4

La mystification est désormais complète. Effacée, la conscience ouvrière, scotomisé, le mouvement d'émancipation qui se lève, détournée, la colère populaire vers un bouc émissaire particulièrement hideux, le massacre de Fourmies n'est pas un épisode la lutte des classes, cette manifestation est désormais vidée de toute substance subversive. Le 1er mai n'a pas eu lieu.

Dans les années qui suivirent, et jusques à aujourd'hui, la bataille idéologique pour s'emparer du premier mai, l'accaparer, le retourner à la gloire des puissants, ou, plus modestement, le rendre inoffensif, ne cessera jamais.

Ce printemps 2012, avec la tentative grotesque et injurieuse de notre petit roi des démagogues, n'est qu'un épisode particulièrement misérable de cette incessante bataille du sens.

1Grégoire Kauffman Edouard Drumont ; Perrin 2008.

2Le Secret de Fourmies ; Edouard Drumont ; Editions Déterna ; Paris 1998.

3Ibid

4Ibid.

5 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON